五四时期成名最早的女作家陈衡哲

2011-12-29 00:00:00徐志福

文史杂志 2011年3期

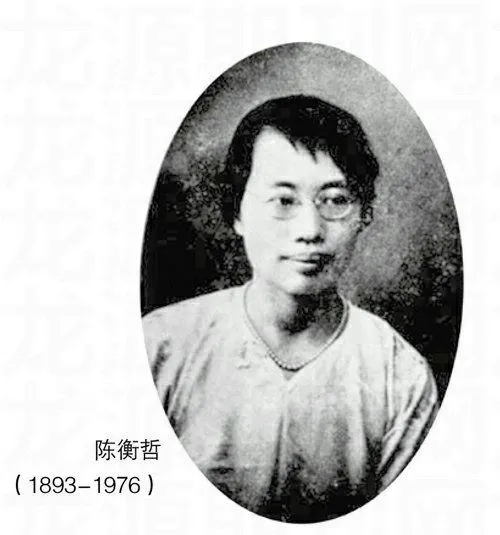

陈衡哲不仅是我国新文学初期写小说和散文的第一位女作家、新诗坛的第一位女诗人,还是北京大学聘请的第一位女教授。她是五四时期最早成名的女作家。她还关心社会问题,追求妇女自由解放,是一位敢于向世俗和恶势力挑战的坚强女性。

陈衡哲的诗歌:树立新女性形象

陈衡哲,笔名莎菲,1893年出生于江苏武进;早年因反对父母包办婚姻而逃离家庭,寄居在苏州乡下姑妈家。她在姑妈的鼓励下,于1914年考取清华学校留美生,被送到美国瓦沙女子大学学习,后又进芝加哥大学读研究生,专攻西洋史,1920年得硕士学位回国,被蔡元培校长聘为北大历史系教授,其授课颇受学生欢迎。她的专著《西洋史》很有影响。

陈衡哲早年因痛恨包办婚姻,敢于向自己的命运挑战而力主独身主义。她的《关于“父母之命”的一段谈话》说:“女性假如能成就一点什么的话,都是非先从代办婚姻的毒爪中逃出来不可的。”这确是她人生的写照。到美国后,她与留学生任鸿隽(字叔永)、胡适、杨杏佛等结识,成为他们在美国创办的中国科学社七十多个社员之一。她在与他们的经常聚会中,对任叔永有了好感。胡适曾回忆她的情感经历:“当时一般朋友都知道陈女士是主张不婚主义的,所以没有一个人敢去碰钉子。她与任君相识最久,相知最深,但他们没有婚姻之约。直到任君于1919年第二次专程到美国,陈女士感到他三万里求婚的诚意,方才抛弃她的不婚主义,和他订婚。”

其实,陈、任二人的相识、相知,是从诗作开始的。

他们在美国时,陈衡哲写了两首诗给任叔永,任叔永转交胡适。两人都为她的诗才惊叹。这两首诗是:

月

初月曳轻云,笑隐寒林里。

不知好容光,已印清溪底。

风

夜闻雨敲窗,起视月如水。

万叶正乱飞,鸣飚落松蕊。

胡适读后对任叔永说:“两诗妙绝。……《风》诗吾三人(指胡适、任叔永、杨杏佛)若用气力尚能为之。《月》诗则绝非吾辈寻常蹊径。”才女的处女作能得到胡适的肯定,这无疑激起了她的创作热情。陈衡哲开始写小说,也写新诗、童话。1917年她写出第一篇小说《一日》,发表在美国5月间出版的《留学生季报》(早期为胡适编)上,叙述大学生一天的生活。论者认为,它早于鲁迅的《狂人日记》(发表于1918年5月的《新青年》上),“有可能是中国第一篇现代白话文小说,占女子写作现代新文学之先。”(于文夫:《图说新文化运动》第104页)

新文学运动初期,陈衡哲创作最有价值的是她的诗作和科学童话作品。她在《新青年》上共发表三首诗,即第五卷第三期上的《“人家说我发了痴”》,第六卷第五期上的《鸟》、《散伍归来的“吉普色”》。其《鸟》是在“五四”众作家之前的最早的白话诗,也是最早的童话诗。它的立意与作者的科学童话相似,鼓动冲破牢笼,追求自由解放。全诗共33行,其中几行是:

我若出了牢笼,

不管他天西地东,

也不管他恶雨狂风,

我定要飞他一个海阔天空!

直飞到筋疲力竭,水尽山穷,

我便请那狂风,

把我的羽毛肌骨,

一丝丝的都吹散在自由的空气中!

一个看重自我,敢于反抗的五四新女性形象就这样跃然纸上。陈衡哲对世俗社会的批判锋芒也就此崭露头角。这在未摆脱包办婚姻的年代,无疑具有积极意义。

陈衡哲的童话:揭示生命的意义

1920年9月1日出版的《新青年》第八卷一期发表了陈衡哲的科学童话作品《小雨点》,这是新文学初出现的最早童话之一。其故事是:小雨点的家在云端里,风伯伯把他带了出来掉在叶子上。他正哭泣,小泥沼招呼他去。泥沼带他会见了涧水哥哥,一起见大河伯伯。大河伯伯带他们去见海公公,并告诉他们:海公公他小的时候,也是一个小雨点。

这童话既宣传了科普知识,即水蒸发而为气,气凝结而成雨,雨汇合而成沼,沼汇合而成涧,涧汇合而成河,河汇合而成海,水滋润着植物的生长;同时,它也包含深刻哲理:涓涓细流可作江河之始末,河海不弃细流故能成其大。

后来,陈衡哲把小说、童话汇成《小雨点》集子出版,其中还有另两篇童话:《西风》、《运河和扬子江》。《西风》是对现实人世的批判、对自由美好幸福的向往。《运河与扬子江》寓意极为深刻,全用对话写成,批评“运河”眼光渺小短浅——

河:听说蜀山险峻,峭岩如壁,尖石如刀,你是怎样来的?

江:我是把他们凿穿了,打平了,奋斗着下来的。

河:真的吗?可怜的江!那你又何苦奋斗呢?

江:何苦奋斗?我为的要造命呀!

江:你不懂得生命的意义。你的命,成也由人,毁也由人;我的命却是无人能毁的。

这篇童话告诉人们:生命就是奋斗,人生就是斗争,人的一切要靠自己去争取,不能靠别人施舍、给予。

另有一篇《老柏与野蔷薇》,颂扬生命不在于长短而在于意义;老少相互尊重,不排斥、对立。

继《小雨点》之后,陈衡哲还出了一本《衡哲散文集》(上下两册),收入除小说、诗以外的全部文字,包括几篇游记,多数是教育、妇女问题,都是“想利用我这一点爱力去洗涤他们的心胸。”《小雨点》集子前有两篇序,一篇是任叔永(她后来的夫君)所作,一篇是胡适所写。胡适评价说:“……试想当日有意作白话文的人怎样稀少,便可以了解莎菲(即陈衡哲)的这几篇小说在新文学运动史上的地位。”

陈衡哲的随笔:针砭旧社会的弊端

只可惜自20世纪30年代起,陈衡哲就很少写小说,也很少写诗,而是专心致志地从事教育工作。但针砭时弊的文章,她仍在写,且笔锋日渐尖锐。这给她和她的夫君任叔永带来不小的麻烦。

1935年8月,任叔永出任四川大学校长,陈衡哲随夫入川,任川大历史系教授。她把入川一路所见,写下一组随笔《川行琐记》、《四川印象记》,陆续发表在《独立评论》上。文章揭露了四川封建压迫的严重情况,抨击了达官贵人纳妾嫖妓的丑行,为妇女解放呼喊。且看1936年7月发表的杂感《四川的“二云”》,其直言不讳地揭露了当时四川社会的许多阴暗面:

我们都是中国人,我决不敢以恶意来批评四川……说什么四川是天府之国呀,四川人是中华民族的精华呀!我觉得廿五年军阀恶政治的结果,不但使住在四川的人个个走投无路,并且在道德方面,在人生观方面,也似乎发生了许多不幸的影响。一个社会愈混乱,愈没有法纪,那么,那社会的原始人性也一定愈加发达……

在四川,有许多阔人的所谓“太太”却是女学生,而有些女学生也绝对不以作妾为耻。(关于有些女学生的“宁为将军妾,不作平人妻”的奢望,我得到的报告太多了,可以说是件讳无可讳的事实。我希望四川女学生之优秀的,能想个法子来洗一洗这个耻辱。)这是四川的问题与别处不同的又一例子。

文章发表后,立即引起当地恶势力的嫉恨,遭到他们的围攻,掀起轩然大波。而另一些人,则以陈文为把柄,把猛烈的攻击矛头直指力主改革、且已取得巨大成绩的川大校长任叔永(陈的丈夫)。

任叔永主政四川大学以来,以“国立化”、“现代化”为办学方针,大刀阔斧进行改革。他唯才是用,主张优胜劣汰。1936年暑假,他决定将占全校总数三分之一、约四十名教授解聘。这一举措引起了这些人的强烈不满。他们联名急电南京四川旅京同乡会请求声援,其中的口实是任叔永的太太陈衡哲著文攻击四川政事、污蔑四川民众、伤害川人感情;而其“解聘”的改革是准备任人唯亲(去外地聘亲朋)。该会立即在南京致知堂举行有400多人的会员代表会,通过《纠正陈衡哲,警告任叔永》的议案。议案登报后,四处散发,在南京、成都闹得满城风雨。任叔永此时在南京,明知此事是冲他解聘教授而来,即向行政院表明情由,提出辞职,未获批准。四川省主席刘湘也出面挽留,他才勉强收回辞呈。

但风波并未平息。1936年8月以后,被任叔永校长的改革触及利益的一些人,仍抓住陈衡哲的文章不放,继续煽风点火;四川一些地方军阀及其帮凶也明里暗里推波助澜,矛盾进一步表面化。成都、南京、上海、北平一些报刊也出现攻击任叔永夫妇的流言蜚语。任叔永校长感到要在闭塞、保守的内地进行一场大的高校制度改革,几乎是一种幻想,便愤然决定挂冠,再向教育部递上辞呈。消息传来,全校震动,76名教授由各院院长领衔,联名通电挽留。学生会举行挽留任校长大会并发挽留通电,称“本校自先生长校以来,校务蒸蒸日上,全校师生额手称庆……”但任校长去意已决。1937年6月辞呈获准。在内地高校的一场轰轰烈烈的改革就这样夭折了!

平心而论,陈衡哲文章揭露的时弊乃事实,确是当时四川社会存在的恶劣现象,说它是“原始人性”并不为过。这些弊端,那些被解聘的教授先生也心知肚明,只不过他们为了自己的私利而借题发挥,作为推倒任叔永校长的口实之一而已。

当时有的报纸过分强调陈衡哲一篇文章使夫君丢掉大学校长的乌纱帽,是夫为妻受过。实际这只是表面现象。陈的文章,仅为造成任叔永辞职离川的导火线而已。陈的被迫辞职的深层次原因,也是根本原因,乃是其在川大的改革激起了旧势力的强烈反弹。

1938年,任叔永应蔡元培之请,任中央研究院秘书长。新中国成立后,他任上海科联主任、上海市图书馆馆长,是全国政协一、二、三届委员、上海市人大代表。他于1961年辞世,享年75岁。

陈衡哲自30年代起一直从事教育工作,抗战胜利后定居上海。新中国成立后,她曾任上海市政协委员,1976年辞世,享年86岁。

作者:中国作家协会会员、四川省文史研究馆馆员