中国共产党“一大”召开时间的艰难求证

2011-12-29 00:00:00何俊华

文史杂志 2011年3期

现在大家都知道,中国共产党第一次全国代表大会召开于1921年7月23日,而党的诞生纪念日却是7月1日。为什么两者的时间不一致呢?这中间实际上有一个在中共“一大”亲历者、党史研究者和相关部门的共同努力下,经过相当长的时间去对中共“一大”召开时间的艰难求证,才有了确定答案的过程。

一、中共“一大”召开日期曾成为历史之谜

中国共产党“一大”是在1921年召开的。由于当时是在非常秘密的条件下召开,又经历了暗探闯入会场等突发事件,所以在中国共产党这方面竟然没有留下确切的文字资料,从而使中共“一大”召开日期曾成为历史之谜。

中共“一大”众多的当事者对1921年这个年份是记得很清楚的;但对于召开的月、日这样具体、确切的时间,记忆却是模糊的。更由于当时的中国人习惯于农历,更加重了这个历史之谜的复杂性。

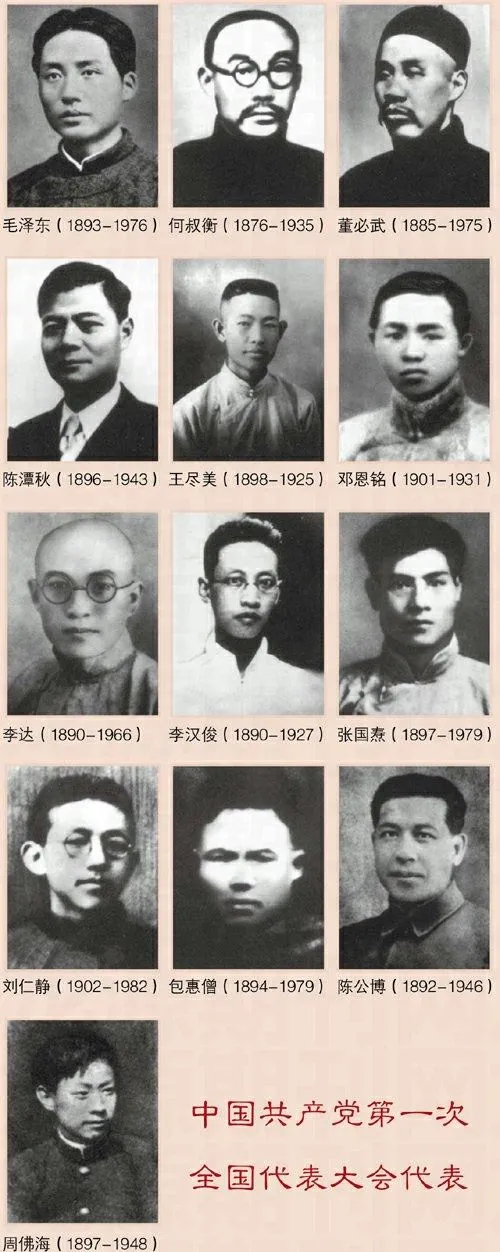

中共“一大”的几位参加者对这个问题的说法就完全不同——

毛泽东在1936年对斯诺说:“一九二一年五月,我到上海去出席共产党成立大会。”毛泽东所说的“五月”,很可能指的是农历。

董必武在1937年则对斯诺夫人尼姆·韦尔斯说:“一九二一年七月在上海召开的第一次代表会议。”

张国焘在1953年写道:“一九二一年五月我遇见毛,那时他被邀参加中国共产党在上海的第一次会议。”

陈潭秋在1936年为纪念中国共产党诞生15周年,用俄文发表了《第一次代表大会的回忆》。他在这篇文章中对中共“一大”召开日期的描述只能译成“七月底”或“七月下半月”、“七月下旬”。

当时,中国共产党已经日益壮大,纪念中国共产党诞辰也就提到日程上来。可是,说不清一个具体的日期,毕竟会给纪念活动带来困难。1938年5月,当越来越多的人向当时在延安的两位中共“一大”代表——毛泽东和董必武询问党的生日时,毛泽东跟董必武商量之后,表示“这样吧,就用七月的头一天作为纪念日”,于是定下了以7月1日作为中国共产党的建党纪念日。

不久,毛泽东在5月26日至6月3日召开的延安抗日战争研究会上演讲《论持久战》时,第一次明确地提出:“七月一日,是中国共产党建立十七周年纪念日,这个日子又正当抗战的一周年。”

但是,在如今的《毛泽东选集》第二卷所收《论持久战》中,没有这句话,开头的话是“伟大抗日战争的一周年纪念,七月七日,快要到了”。不过,在1938年7月1日延安出版的《解放》杂志第四三、四四期合刊上,却可以查到这句话。

1940年在重庆出版、由许涤新和乔冠华主编的《群众》周刊第四卷第十八期,发表社论《庆祝中国共产党十九周年纪念》,指出:“今年七月一日,是中国共产党成立十九周年纪念日。”

1941年6月30日,中国共产党中央发出《关于中国共产党诞生二十周年抗战四周年纪念指示》,第一次以中国共产党中央名义肯定了“七一”为中国共产党诞辰:“今年‘七一’是中国共产党产生的二十周年,七七是中国抗日战争的四周年,各抗日根据地应分别召集会议,采取各种办法,举行纪念,并在各种刊物出特刊或特辑。”

从此,7月1日成为中国共产党的诞生纪念日。每年“七一”,各地隆重纪念中国共产党诞辰。

当然,许多人也知道7月1日并不是党的实际诞生日。董必武在1971年8月4日谈中共“一大”时,就曾说:“七月一日这个日子,也是后来定的,真正开会的日子,没有那(哪)个说得到的。”

二、美国学者对中共“一大”召开日期的研究

虽然中国共产党已经确定了每年的7月1日为自己诞生的纪念日,但是,执着的学者仍然想把这个问题弄得更清楚。

中共“一大”的参加者,后来当了汪伪政权二号人物的大叛徒、大汉奸陈公博,在参加了中共“一大”后的1923年初,因投靠军阀陈炯明而被开除中共党籍,同年2月他去美国哥伦比亚大学读书。他在那里撰写的毕业论文《共产主义运动在中国》竟然成为探索中共“一大”召开日期的钥匙。

1960年,当美国教授韦慕庭见到那尘封已久的陈公博在1924年写的《共产主义运动在中国》这篇论文时,感到很困惑。韦慕庭写道:“现在中国共产党把七月一日作为一九二一年第一次代表大会该党建立的日子来纪念。但对这次大会实际上何时举行来说,这是很不可靠的。有的说是五月,有的说是七月。陈公博写他的论文时,仅在他参加了这次大会的两年半以后,他说,‘中国共产党的第一次代表大会于一九二一年七月二十日在上海举行’。”

韦慕庭为陈公博的论文写了长长的“绪言”,内中专门写了一节《大会的日期》,引用中国大陆以及香港地区、台湾地区,还有英国、美国、苏联的各种文献,对中国共产党“一大”的召开日期进行了一番详尽的考证。他得出结论,认为陈公博所说的中国共产党“一大”在1921年7月20日开始,到7月30日结束,“近乎第一次代表大会的起止日期”。他用的只是“近乎”这个词,表明了一个严肃的学者对这个问题研究的慎重。因为对于精确的日期,这位美国教授还无法确定。

韦慕庭的“绪言”是在美国发表的,当时中美尚未建交,中国大陆的中国共产党党史研究者们并不知道韦慕庭的考证。

三、中国学者对中共“一大”召开日期的研究

李俊臣是中国革命博物馆的工作人员。他在工作之余,喜欢通读《新青年》。1961年,当李俊臣读着《新青年》第九卷第三号时,对其中陈公博发表的《十日旅行中的春申浦》一文,产生了很大兴趣。

虽然,《十日旅行中的春申浦》是1921年8月的文章,发表已经40年了,不知有多少人读过它;可是,对文中的“密码”,却一直没有破译过。当李俊臣读此文时,才辨出文中有不少的“暗语”。

陈公博写道:“暑假期前我感了点暑,心里很想转地疗养,去年我在上海结合了一个学社,也想趁这个时期结束我未完的手续,而且我去年结婚正在戎马倥偬之时,没有度蜜月的机会,正想在暑假期中补度蜜月。因这三层原因,我于是在七月十四日起程赴沪。”

乍一看,这只是一篇普通的旅游见闻罢了,40年来谁都这么以为。然而,李俊臣却联想到中共“一大”,顿时眼前一亮:那“感了点暑,心里很想转地疗养”之类,纯属遮眼掩耳之语,而“去年我在上海结合了一个学社”,那“学社”是指上海共产主义小组。那句“结束我未完的手续”,分明是指他赴沪参加中国共产党“一大”。此文记述了“我和两个外国教授去访一个朋友”。那“两个外国教授”被侦探“误认”为“俄国共产党”——其实指的便是马林和尼柯尔斯基!至于那位被访的朋友,文中说是“李先生”,是“很好研究学问的专家”,家中有“英文的马克斯经济各书”——这“李先生”不就是李汉俊吗?

李俊臣不由得拍案叫绝,因为此文正是一篇最早的有关中共“一大”的回忆文章,是陈公博在中共“一大”刚刚结束时写的!只是因在《新青年》上公开发表,不便点明中共“一大”,这才拐弯抹角,故意指桑为槐。不过,文章毕竟记述了关于中国共产党“一大”的一些重要史实。由于此文写于中共“一大”刚刚结束之际,因此可以排除那种时隔多年的记忆错误。

李俊臣当时在自己的读书笔记中写道:“我认为,这是一篇关于中国共产党‘一大’的重要参考资料,颇具史料价值。”

这篇文章表明,陈公博离开广州的日期是7月14日,抵沪是7月21日。抵沪的翌日,与两位“外国教授”见面,即7月22日。如此这般,可以推知中共“一大”的召开日期在7月22日或稍后。

李俊臣在中国革命博物馆的讨论会上,谈了自己的发现和见解,引起很多同行的兴趣。有更多的学者和专家加入到对这个问题的研究和考证中。详细探讨这一重要课题并作出比较大的贡献的是北京中国人民解放军后勤学院的邵维正。

邵维正从共产国际的档案中,查到了一篇用俄文写的《中国共产党第一次代表大会》,虽然作者没有署名,但这是一篇极为重要的文献。从文中提及中国共产主义组织(指共产主义小组)在“去年”成立,而文章又记述中共“一大”召开的经过,表明此文是1921年下半年写的。从文章中谈及马林和尼柯尔斯基“给我们作了宝贵的指示”这样的语气来看,作者是中国共产党党员,而且极可能是出自中共“一大”代表之手,是一份向共产国际汇报情况的报告。

这份报告开头部分,就很明确点出了中共“一大”召开的时间:“中国的共产主义组织是从去年年中成立的。起初,在上海该组织一共只有五个人。领导人是很受欢迎的《新青年》的主编陈同志。这个组织逐渐扩大了自己的活动范围,现在共有六个小组,有五十三个党员。代表大会预定六月二十日召开,但是来自北京、汉口、广州、长沙、济南和日本的各地代表,直到七月二十三日才全部到达上海,于是代表大会开幕了。”

这里,非常清楚地点出了“七月二十三日”这个日子。报告是在1921年下半年写的,对于“七月二十三日”不会有记忆上的错误。

这份报告表明,中国共产党“一大”开幕之日绝不可能早于7月23日。通过分析代表行踪,可以初步确定“一大”于7月下旬召开,但具体是哪一天开幕的,还是个谜。后来,研究人员在深入细致地考证中,发现了一个不太为人关注的细节。正是对这一细节的考证揭开了谜底。

当年参加过“一大”的陈公博和周佛海,后来投奔了国民党,并当了汉奸。陈公博、周佛海都回忆说,“一大”在上海召开最后一次会议的当天夜里,陈公博夫妇所住的大东旅馆发生了孔阿琴被杀案。

陈公博在《十日旅行中的春申浦》一文中的“第八日”写道:“七月三十一日那天早上五点多钟,我在睡梦中忽然听到一声很尖厉的枪声,继而便闻有一女子锐厉悲惨的呼叫。……那案子直到下午六点多钟才被发觉,凶手早已逃走。”

周佛海在《往矣集》中也提到过这件事:“公博当时正带着新婚夫人度蜜月,住在大东旅社。……哪知他隔壁的房中,当夜发生了一件奸杀案,开了两枪,打死了一个女人,公博夫妇真是吓得魂不附体。”

陈公博的文章中最为关键的是7月31日这个准确日期,如果能证实这个日期,就能据此推断出“一大”的准确召开日。

于是,研究人员就此展开调查,很快找到1921年8月1日上海《新闻报》刊登的《大东旅社内发生谋毙案》的消息,以及8月2日的后续报道《大东旅馆中命案续闻》。后面这则消息称:“日前有一男子,挈一妇女在南京路英华街大东旅社投宿,该男子自称姓张,当赁定四层楼32号房间,迨至昨日(即7月31日)上午,张只身出房外……至夜十时,犹未归来,茶役乃起疑心,设法将32号房门开启,进内见妇人已被谋毙。”上海《申报》1921年8月1日第14版则是这样报道这件案子的:大东旅馆被害者为一华丽少妇,名叫孔阿琴,起因并不是奸杀,而是带有情杀的性质。原来这个孔阿琴是同一个洋老板的跟班私奔,因二人感到无出路,便决定双双殉情。男人带了一支手枪和她住进旅馆后,在凌晨先开枪打死了孔阿琴,自己却突然又不想死,于是离房逃走。

《新闻报》和《申报》的报道,虽然在对案件性质的判断上有些出入,但就案件发生的时间为7月31日凌晨这一点来看,两则消息还是完全可以肯定的。从这一命案日期往前推8天,恰好是7月23日。

《中国社会科学》杂志在为邵维正的《中国共产党第一次全国代表大会召开日期和出席人数的考证》这篇重要论文的发表时加了如下编者按:“本文作者依据国内外大量史料,并亲自进行了多次访问,对中国共产党第一次全国代表大会的召开日期和出席人数,作了深入研究和考证。此文以确凿的第一手资料和有说服力的分析,论证‘一大’是一九二一年七月二十三日至三十一日召开的,出席会议的有十三人,从而解决了有关‘一大’的两个长期未解决的疑难问题。”

当然,对7月23日这个日期的确认,研究人员还从其他一些渠道进行了考证。比如对法国巡捕搜查会场事件的调查以及对新中国建立后来自国外,特别是来自前苏联的重要文献的考证。

当研究人员将这一研究成果上报到中央后,得到了当时主管中央宣教工作的胡乔木的称赞。中央书记处还专门讨论了是否修改建党纪念日的问题。考虑到几十年来形成的习惯,再加上当初毛泽东只是确定“七一”为建党纪念日而不是诞生日,因此,最后中央还是决定不予改变。不过,在1981年纪念建党60周年时,由中央党史研究室编写的《中共党史大事年表》,正式将党的诞生日确定为7月23日,只是有关庆祝活动照旧在7月1日举行。

主要参考文献:

1.邵维正:《中国共产党第一次全国代表大会召开日期和出席人数的考证》,《中国社会科学》1980年第1期。

2.叶永烈:《红色的起点》,广西人民出版社2005年版。

3.《“一大”前后——中国共产党第一次代表大会前后资料选编》,人民出版社1980年版。

4.邵维正:《“一大”回忆录》,知识出版社1980年版。

作者单位:成都大学师范学院