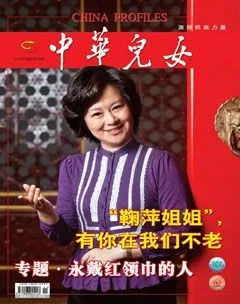

卢勤 “知心姐姐”的事业美丽而长青

2011-12-29 00:00:00刘之昆

中华儿女 2011年11期

伴随新中国成长起来的一代代少年儿童,有谁不知道《中国少年报》,不知道报上有个著名的“知心姐姐”?每当那梳着两只小辫、绽开温馨笑靥的报头形象出现在版面上,就会吸引无数懵懂少年渴求的眼睛,与之悄悄对话,与之心灵交流,不期然间,总会有某一件事、某一句话豁然拨动过包括笔者在内的许多人的心弦,成为长留在心底纯真的美好记忆……

作为共和国同龄人的卢勤,无疑也是“知心姐姐”的绝对崇拜者。崇拜的结果,使她自小就立下了“我也要当知心姐姐”的宏愿。当她34岁时终于理想成真,正式成为“知心姐姐”栏目主持人时,谁也不会想到,从那以后的岁月,她会把“知心姐姐”的事业做得如此红火,如日中天,且一直延续至今!

美丽的梦想坎坷的路

1960年,当“知心姐姐”在《中国少年报》上亮相时,卢勤正在北京史家胡同小学担任少先队中队的宣传委员。

此前,帮小伙伴们订阅收发《中国少年报》,正是她这个宣传委员的重要职责,为此,她专门做了个小钱包,用来盛放收到的订报款。每期新出版的报纸,通过她的手,一张一张传送给同学们。卢勤对每期报纸都爱不释手,总是看了一遍又一遍。“知心姐姐”一出现,卢勤更成了“追星族”,每期报纸来,先找“知心姐姐”。

有一次,卢勤悄悄给“知心姐姐”写了一封信,大意说,我在报上看到不少中队活动的报道,我们中队的活动也不错,可怎样才能上报纸呢?

“知心姐姐”居然很快回了信。信是这样写的:

卢勤小友:

你的信我收到了。你们中队想给报社投稿,我们很欢迎。只要你们中队搞的活动很新鲜,报上没登过,就可以写下来,寄到报社。一时没发表,也不要泄气,只要继续努力,总有一天会成功。

知心姐姐

第一次给“知心姐姐”写信,就收到回信,还被称为“小友”,卢勤心里那个美呀,一蹦三尺高,仿佛做了件了不起的大事。终于有一天,卢勤所在中队的活动上了《中国少年报》。也就从这一天开始,卢勤心中萌生了“宏大”的理想:长大了当记者,做“知心姐姐”!

为了理想,卢勤要求自己“形似”,知心姐姐梳两条小辫,卢勤也悄悄留起了长发,梳上两条小辫,还特意跑到照相馆照了张“准知心姐姐”的标准像,照片出来后一点也不像,让卢勤备感沮丧。后经“研究”,“形似”不行那就来“神似”,“知心姐姐”最标志的是她那永远不落的微笑,是对小朋友那种发自心底的可信与真诚。于是,卢勤学会了微笑,见人就笑,还热心地帮同学们解除烦恼,久之,她在小伙伴们中的“亲和力”大增,她的微笑无形中也成为她一生与人交往的“见面礼”。

15岁时,卢勤入了团,在北京女一中当了3年团支部书记。她把团支部书记的工作自觉不自觉地也当作“知心姐姐”来做,先后发展了20多名同学入团,下午放学后经常要和同学们谈心、交心,那种“知心”的感觉真好!于是,她的理想进一步升华并具体化了:毕业后报考中国人民大学新闻系,仍到《中国少年报》当记者,仍做“知心姐姐”。

理想很美丽,可现实却严酷。正当卢勤准备报考大学时,“文革”浩劫不期而至,大学关门了,《中国少年报》也停刊了,做“知心姐姐”的美丽愿望被现实碾压成齑粉,随风飘散。卢勤也与共和国所有的“老三届”们一样,背起行囊,汇入上山下乡的洪流,走向磨难,走向艰苦,也走向了勇于向命运挑战的自我抗争之路……

北国雪原,冰封大地,寒风刺骨,卢勤用孱弱的肩膀,奋力扛起生存与生活的重担,用原始的工具辛勤劳作,与天斗,与地斗,一点一滴打磨生命的年轮。然而,理想之火仍未熄灭,在东北农村土炕上的豆油灯下,卢勤作为集体户的户长,拖着疲惫的身体强打起精神,组织知青伙伴们坚持学习,互相鼓励,坚守着心中那份美好的精神家园……

几度春秋,五载辛劳,卢勤所在的集体户年年被评为先进集体,她自己也被抽调到吉林白城地区知青办工作,4年后还担任了副主任。

1978年11月的一天傍晚,卢勤从广播中突然听到了《中国少年报》复刊的消息,如同一块巨石投入水中,激起她万千思绪,绵绵情怀,童年的梦想、青春的志向,在那一刻一触即发,重新熊熊燃烧起来。当夜,卢勤辗转难眠,提起笔来,满怀激情给报社写了一封信,叙述了自己的愿望和理想。

半年后,奇迹出现,1979年6月,卢勤终于跨进了《中国少年报》的大门,并在不久后真的成了一名“知心姐姐”!

从最初立下当“知心姐姐”的心愿至今,岁月的长河已悄然走过20余年,当年那个以“姐姐”为标本,从形似到神似不断追求的小姑娘,已进入而立之年,但“姐姐”情结犹在,当“姐姐”痴心未改,历经坎坷终得实现理想的卢勤,怎能在那一刻不喜泪长流,情思无限?

繁杂的工作真诚的心

实现理想是一回事,真正进入“知心姐姐”的行列,卢勤才渐渐懂得,做少年儿童的“知心姐姐”是多么不容易,学问大了去了,那本身就是一部大书!

卢勤在报社最先从事的工作,就是以“知心姐姐”的名义,给小读者复信。这些来自天南海北的形形色色的各类信件,笔迹不同,内容各异,连信封或邮票也是五花八门,可指向的对象全都是一个——知心姐姐。面对这些信件,卢勤的心颤抖了,她脑子里时时回旋着自己小时候收到“姐姐”回信时的情景。每天,她都以一种近乎神圣的心情投入到拆信、读信,然后复信的繁杂工作中,因为她知道有千千万万个“卢勤小友”在期盼着回信;而她更知道,“知心姐姐”的回信对孩子来说分量有多重!

有一次卢勤去山东农村采访,在一所小学校里,一个小姑娘几乎寸步不离地悄悄跟在卢勤的身后,卢勤诧异地转身问她有什么事,小姑娘怯生生地低声问她:“知心姐姐,你的辫子哪去了?”卢勤顺口答道:“剪了。”“你什么时候剪的?”小姑娘又问。卢勤愣了愣,只好说:“昨天。”没想到,小姑娘的眼泪一下子夺眶而出。卢勤惊呆了,赶紧蹲下身,拉起她的手,这时才发现,小姑娘也梳着两条大辫子!卢勤一下子明白了,这不就是跟自己小时候一样的“知心姐姐”的追星族吗!卢勤真后悔当初不该剪辫子,无意间伤了孩子们的心,她只好再次安慰这位小姑娘:“你的辫子真好看,我要是不剪就好了,明天我一定留起来!”

童心不可欺,童心最珍贵。“知心姐姐”一路做下来,卢勤究竟给多少小朋友写过信,恐怕是个永难统计的天文数字了,每封信,都是卢勤一字一句用心血凝成,用一片真诚去赢得孩子们的心,而几乎每封信的背后,都有一个动人的故事,都串联着一个个“小友”与“姐姐”之间跨越时空的心灵之约!

一次一个陕西的女孩子来信告诉“知心姐姐”,她因为考试不及格,被爸爸打了一顿,还振振有词地说:不打不成才。她问知心姐姐:这样对吗?

卢勤心中不免“咯噔”一下,眼前恍惚出现了一个满腹委屈的小女孩正眼泪汪汪地遥望着她。也是,随着时代变迁,学历、知识重受推崇,在教育孩子问题上的一些陈规陋习又死灰复燃,迷信“棍棒教育”的家长大有人在。卢勤赶紧先给那女孩回了一封信,明确批评她爸爸打人是肯定不对的,接着又说了一些安慰鼓励的话。信寄走了,卢勤心中却始终搁不下,她通过联系,终于弄清了小女孩的家在陕西的某工厂里,她爸爸也并非是大字不识的大老粗,居然还是一名技术人员。这让卢勤更觉事情严重,于是,她又分别给这孩子的爸爸和工厂的党委书记写了信,以“知心姐姐”的名义,希望他们能正确教育孩子,注意方式方法。

三封信在工厂里激起了强烈反响,女孩的爸爸没料到因为打孩子成了“新闻人物”,卢勤的信给了他当头一记棒喝,并因此影响到其他一些爱打孩子的同事们,纷纷为“知心姐姐”的行为所震动,他们给卢勤写信表示感谢,说再也不会打孩子了。卢勤至今还记得那小女孩最后一次给她来信,说的是,“爸爸再也不打我了,而我的成绩现在每次都得80分以上了!”

正如她名字中的“勤”字,从当上“知心姐姐”,十多年如一日,勤勤恳恳,琐琐碎碎,点点滴滴,十几年青春的打造,是一点一滴的经验积累,是一个读者一个读者的书信往来建立的。用了多少张邮票,就付出了多少份心血。

2000年9月12日,是卢勤52岁生日,正好在那天,她获得了韬奋新闻奖。颁奖时,卢勤很激动,她说:“我当了十几年的‘知心姐姐’,我认为这是一项天底下最有魅力的事业,每当我走进孩子的世界,听他们倾诉心中的秘密时,我感到孩子们是多么需要‘知心姐姐’;每当我走进家长的世界,听着他们诉说对‘知心姐姐’的希望时,就深切地感受到报纸品牌对人一生的影响有多么深远,为这个事业奉献一生是多么值得!”

沉重的思考不老的情

1988年,卢勤收到北京海淀区一所小学孩子们的集体来信,他们在信中强烈要求“知心姐姐”从报纸上走下来,到他们中间来,他们需要与她“面对面”。卢勤如约前往,而等待她的,竟然是满满一操场600多名孩子!他们几乎每个人都有各自的苦恼和问题,都需要当面从“知心姐姐”口中得到解疑释惑。于此,卢勤受到启发,何不就此办一个“知心热线”呢?热线办起来,果然火得要命,有时一天就要接上几百个电话,来电咨询的除了孩子们,更有不少家长们,咨询的话题几乎涵盖了一个孩子成长过程中所要面临的方方面面,从写信、电话咨询到举办讲座,卢勤的“知心姐姐”完成了一个从幕后到前台的华丽转身,这也为卢勤日后四处举办讲座、写作专著提供了更大的空间和舞台。

2002年3月1日对卢勤来说,又是一个新的里程碑。“知心姐姐”由少年报上的一个名牌栏目,扩展为中国少年儿童新闻出版总社的新品牌———《知心姐姐》杂志,仍由卢勤担任主编。由栏目到杂志,“知心姐姐”走过了半个世纪的历程。50余年中,时代发生了翻天覆地的变化,读者更换了一批又一批,然而“知心姐姐”却魅力仍在,原因为何?

卢勤的体会是:多年来做“知心姐姐”的实践,使她看到,许多孩子的烦恼来自家庭,许多父母的烦恼又来自孩子,家庭教育已经成为社会关注的热点和难点。面对这个日益热起来的市场,“知心姐姐”及时转变角色,既为孩子服务,又为家长服务,成为连接父母、孩子之间的桥梁。

真正下决心实现这个转变,是由一本书引起的,这本书就是《写给年轻妈妈》。那是1995年春天,卢勤受全国妇联和妇女出版社的委托,利用60天时间,写成的15万字作品。这本书3年内印刷了46次,发行量达213万册,传阅读者达千万人。有个孩子给她来信说:“我只想说声谢谢,我相信我妈妈不会再揍我了……”读者的鼓励,使卢勤感到自己的社会责任更重,她似乎看到了一个呼唤“知心”的市场,这个市场便是家庭。

2000年1月17日,浙江金华发生了17岁的中学生徐力打死母亲的事件。卢勤知道后,于3月1日专程从北京赶到金华看守所,和徐力进行了长谈,了解到徐力走向犯罪的真正原因,是母亲对他给予过高的期望和过重的压力,造成他心理的畸形。徐妈妈平日不让他参加任何课外活动,让他一心啃书备考,稍有偏差就打骂,令徐力内心充满怨恨。每当同学们谈论某某电视时,他什么都不知道,根本插不上嘴,因此他无法接近同学们。为了了解电视节目,于是他偷偷地躲在旁边看上两眼,妈妈发现后大骂:“我告诉你,我不会给你第二次上大学的机会,你要考不上大学,我就打断你的腿,反正你也是我生的,打死你也没关系。”听着妈妈的吼叫,徐力愤怒极了,他认为自己已经很努力了,但仍遭到妈妈的怒骂,于是他气呼呼地抓起书包便往家门口走。在门口换鞋子时,他看到了放在鞋柜上的铁榔头,一个可怕的念头突然冒了出来:干脆将她打昏,这样我和她都可以得到解脱,于是他便拎起铁榔头,套上塑料袋,冲进了屋里,还没等妈妈回过神来,他便将铁榔头在妈妈的后脑勺上敲了几下,妈妈立即倒下。看着倒在地上的妈妈,徐力才害怕起来,他拼命地摇着,想把她唤醒,但妈妈却死了。卢勤听完他的讲述后很震撼,她意识到,徐力妈妈的死,是她本身的教育方式种下的恶果,每个孩子来到这个世界,都是一张白纸,染着什么颜色,父母是第一责任人,然后是学校,是社会。

这以后,卢勤对徐力义无反顾地充当起“知心妈妈”角色,多次去探监,与他促膝谈心,于细微处点滴化解他心中的阴影,鼓励他重新站起来面对人生。徐力因表现好而被减刑释放后,又是卢勤,主动帮他联系到工作单位。

徐力事件使卢勤再次认识到家庭环境对孩子的成长影响极大,卢勤相继写出《家庭呼唤沟通》《心灵尘暴》等多篇文章,向全社会发出一个老“知心姐姐”的真诚呼唤。为了真正解决两代人沟通的问题,她同时大力倡导在学校创办“知心家庭学校”,并在徐力所在的金华市做了试点,取得很好的效果。在全国少工委办公室等有关部门的推动下,“知心家庭学校”如雨后春笋在全国发展起来。后来,她把对家庭教育的思考写成一本书《写给世纪父母》,同样又成为一本畅销书。

继2004年卢勤的又一本新书《告诉孩子,你真棒!》创下百万册销售纪录后,卢勤马不停蹄,再度出山,于今年4月又隆重推出了她总结最新教育理念的新书《长大不容易》。

卢勤说,她的书名“长大不容易”一经提出,就得到了很多家长和孩子的共鸣,他们都说真是道出了他们的心声。在书中,卢勤以自己多年来在教育一线的经验以及两代人教子心得为基础,系统总结了孩子从孕育到出生、从幼儿到儿童、从学校学习到步入社会等7个年龄段中需要特别关注的问题,她试图传递给家长们——“成长有规律,长大不容易”的理念,希望父母们认识和掌握孩子的成长规律,不要拔苗助长,完善孩子的性格和心理建设。

卢勤在书中提出了很多新颖的理念,比如2—3个月的宝宝爱“吃手”,这个时候一定要“该吃手时就吃手”,这是孩子最初寻求自我安慰的一种方式,到了1岁以后,会逐渐放弃。而大人一打扰,打破了孩子靠“吃手”寻求的安全感,孩子以后容易做事不专心,缺乏安全感。卢勤还极力反对以“孩子能在3岁认识几千个汉字”为荣,“3岁的孩子认识那么多字有什么用?3岁之前一定要让他玩够了,玩得开心,玩得专心,这样孩子将来才能放得开,过早学习太多的知识,以后会付出惨重的代价。”在卢勤看来,人生是一场马拉松,不能因为家长的短视,把孩子宝贵的童年缩得很短,那些赢在“起跑线”上的孩子,也许最终将输在“终点线”上。

岁月如歌,天道酬勤。如今,已过花甲的卢勤已是“知心奶奶”了,却仍然在少年儿童工作领域辛勤耕耘,除了受邀举办各种讲座,坚持著述不缀,依然还经常走到孩子们中间,每天的活动都排得满满的。如果说“知心姐姐”是一个价值不菲的品牌的话,那这个牌子是金子做的,因为光阴如金,爱心如金,没有年久月深的坚持,没有爱心与耐心,没有个人牺牲与奉献,赢不来全国家庭里大小读者的喜爱。

卢勤为孩子们奉献爱,也收获着爱。因为,“知心姐姐”是天底下最美好的事业,也是长青的事业!

责任编辑 张惠清