“五四”闯将杨振声

2011-12-29 00:00:00余玮

中华儿女 2011年11期

有人说,“五四运动”是一场思想上的辛亥革命。而杨振声是“五四运动”的先锋,更是“五四”精神的忠实传承人。

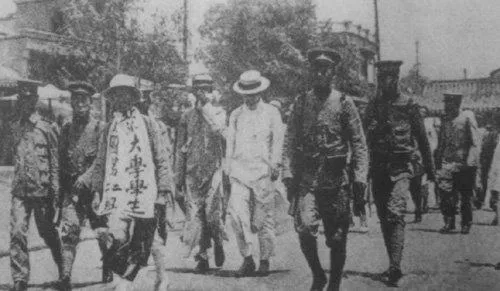

他参与创建了“新潮社”,“五四运动”中和同学们一起高喊着“外争主权,内惩国贼”的口号游行示威,因表现积极曾两度被捕。

然而,这位原本不应被遗忘的“五四”闯将,却因英年早逝而渐渐淡出大众的视野。

白话文的推行者曾是“新潮社”骨干

杨振声出生于山东蓬莱水城的一个渔民家庭。

杨振声在水城读完私塾、小学,又入蓬莱八中读书。

1915年夏,他考入北京大学国文系,结识了傅斯年、许德珩、俞平伯、罗家伦等,那时的北大古气沉沉。到1916年蔡元培任校长,才带进了清新空气,蔡元培主张“思想自由,兼容并包”。

1917年1月,蔡元培聘请陈独秀来校任教并担任文学院院长。陈独秀上任后开始整顿校风,听说杨振声他们班上有人经常旷课,由别人代为签到,非常生气,决定给予处分。但是,他把应该受处分的人搞错了,把板子误打到许德珩、杨振声和俞平伯3人身上。这事经过蔡元培调查清事实,陈独秀收回成命、劝慰了蒙冤学生,风波才告平息。

其实,杨振声成绩很优秀,曾经名列全班第一。杨振声为人很有正义感,当时北大有一个徐姓英文教员,不学无术且流氓成性,杨振声与其他几位同学提议驱逐此人,在蔡元培的支持下终于把他赶出了北大。

1918年夏,在《新青年》的影响下杨振声与傅斯年、罗家伦等人酝酿编印《新潮》杂志。这年10月中旬,杨振声被推定为《新潮》社第一任职员、编辑部书记。12月3日,由北京大学文科、法科的傅斯年、罗家伦、杨振声、顾颉刚、江绍原、康白情、李小峰、孙伏园、俞平伯、汪敬熙、何思源等部分进步学生组织“新潮社”(另有少数教员及校外人士参加)。

1919年1月,新文化刊物《新潮》编辑出版,以“The Renaissance”(即“文艺复兴”)为英文刊 名。

《新潮》杂志作《新青年》的友军,同是进步期刊,都宣传新思想、新文化,宣传“赛先生”(即Science,科学)与“德先生”(即Democracy,民主),但在办刊方向上稍有不同:《新青年》偏重于政治、思想、理论论述;《新潮》则偏重于思想、文学方面,介绍一些外国文学。《新青年》内部从一开始就分为左、右两派,斗争激烈,直至最后彻底分开;《新潮》的路线相比之下则稍“右”一些。《新潮》以用白话文“介绍西洋近代思潮,批评中国现代学术上、社会上各问题为职司”,第一期印出后大为风行,以至于连印3版,销售3万多册。青年学子们奔走相告,一本杂志“已经翻阅得破破碎碎了还是邮寄来,邮寄去”。因此,“新潮社”得到李大钊、陈独秀、胡适的支持,蔡元培亲自为刊物题写刊名,李大钊还从红楼东北角的图书馆里拨出一间房子给“新潮社”作办公室,学校每月资助大洋四百。

《新潮》杂志以“文艺复兴”相号召,刊登了许多宣传文学革命的论文和小说、诗歌等白话文作品。杨振声的小说《渔家》《一个兵的家》《贞女》等都发表于此,并在上面刊载过一些新诗。《新潮》在“五四运动”前后,举起伦理革命和文学革命的旗帜,进行反对封建道德和封建文学的战斗。

“五四”闯将首闯赵家楼

1919年1月18日,中国以第一次世界大战战胜国的身份参加在巴黎召开的“和平会议”。中国代表团提出取消列强在华的各项特权,取消日本帝国主义与袁世凯订立的21条不平等条约,归还大战期间日本从德国手中夺去的山东各项权利等正当要求。可在帝国主义列强操纵下,不但拒绝中国的要求,而且在对德和约上,明文规定把德国在山东的特权全部转让给日本。

5月初,巴黎和会上中国外交失败的消息传到国内,激起各界人士的强烈义愤。杨振声思想开明,政治进步,热爱祖国,同情革命,曾登上饭桌高喊“内惩国贼,外争国权”的口号,号召同学们反对北洋军阀签订卖国条约。

5月3日晚7时,许德珩、杨振声等不约而同地在北京大学法科大礼堂举行了约1000人的各校代表集会,集会上许多人发表演说。大会做出4项决议:一是联合各界一致力争;二是通电巴黎专使,坚持不在合约上签字;三是通电全国各省市于5月7日国耻纪念日举行群众游行示威;四是集齐天安门,举行学界大示威。

当天深夜,许德珩、杨振声等与同学一起在《新潮》办公室昏暗的