按“图”索“骥”

2011-12-29 00:00:00姚锴

中学政史地·教学指导版 2011年7期

《国共的十年对峙》隶属于人教版历史必修1第四单元,教材主要从三个方面介绍了国共十年对峙的情况:南昌起义、土地革命和红军的长征。这些内容中还渗透了一条主线:工人阶级政党中国共产党在国民革命失败之后,继续领导中国新民主主义革命的曲折发展历程——探索符合国情的革命道路和战略转移。由于教材标题和子目的设计比较笼统,学生难以直观地掌握这一历史线索,所以在教学中应适当补充有关文字和图片、影像资料,增强学生对这一时期重大历史事件的过程及相互内在联系的理解。

图示教学法恰恰适用于这堂课的教学,以图像、表格或图示为主要方式,揭示历史事物现象或本质的特征,激发学生思维,使其更好地掌握知识,提高探究能力。

一、“图”新鲜,引人入胜

本节课出现的一些地名:南昌、井冈山、瑞金、遵义和会宁。这些地方对学生来说看似陌生,但事实上却是近年来比较著名的红色旅游景点。根据学生的需求可以将这些景点图片严格按照历史年代顺序一一呈现,并配以撩动学生心弦的文字说明:南昌——军旗升起的地方;井冈山,两块宝,山林好,历史红;红都瑞金……

这种方法有效地反映了学生迁移的心理需求,激发了学生自主学习、探究这段历史的兴趣,能够使学生快速融入历史课堂,同时也便于学生记忆历史发展进程。

二、“图”清晰,水到渠成

提高学生学习历史的效率要依靠三种水平的平衡发展。一是再现性水平,指对史实的记忆能力;二是逻辑水平,指对史实的分析、综合、比较、概括能力;三是创造性水平,指重新组合史实,提出独立见解的能力。

而表格作为传递知识信息的一种工具,恰好能锻炼到学生这三种能力。一方面它能直观反映历史现象之间的纵横联系和概念间的相互关系,增强认知的清晰度。另一方面它通过逐层深入,多角度剖析历史,能增强记忆的稳固性和追忆的准确性。

所以在讲解“进行土地革命的必要性”的时候,我附上了附有文字说明的表格:

1930年江西永丰兴国土地调查情况

学生通过对这一表格内容的分析比较,可以得出“地主拥有大量土地,而农村中占大多数的农民却少地或无地”的结论。在这一基础上进一步思考要想提高农民的革命积极性,就必须进行土地革命。

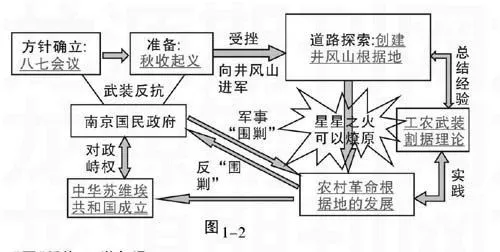

在教材中,土地革命主要是用文字叙述1927—1937年间中国共产党与国民党对峙的史实,而大量内容的叙述,使学生记忆有相当大的难度。运用简单的符号、浓缩的文字、图形(箭头)等构成特有的图文式样,展示“事物”的结构、层次、过程、结果以及展现“思维”的起点、脉络、走向等,高度概括和浓缩教材,缩短了学生认识教材的过程,有利于学生理解记忆对峙时期土地革命方针确立、第一个革命根据地和根据地建设的史实。这种方法在一定程度上缓和了历史课内容多、课时少的矛盾。(见下图)

图1-2

三、“图”所益,一举多得

当然,我在讲述根据地发展壮大以及红军长征过程中也大量运用了一些历史图片和地图。通过图示创设新的情境,循循善诱、引导学生不断深入探究历史问题,从而加深学生对历史实质的理解。[Q]