借用数学知识 巧解政治试题

在解答政治试题中,适当借用数学知识,有时能起到化难为易、事半功倍的效果。下面笔者就结合几道高考政治试题,来谈谈数学知识在高考政治试题中的具体运用。

一、借用数学函数方程知识,巧解政治计算题

以计算题的形式考查学生对《经济生活》基本知识的理解和运用是近年高考的常见题型。这些计算题往往会涉及到一个或几个函数变量,给学生解题带来了一定困难。此时如能借用数学函数方程的知识,巧设未知数,问题就可以迎刃而解。

例1(2010年高考全国文综卷I)24.假设某国2009年甲产品的总量是100万件。每件产品价值用货币表示为10元。2010年生产甲产品的社会劳动生产率提高一倍,在货币价值不变和通货膨胀率为20%的不同情况下,甲产品2010年的价格分别是( )

A.5元 6元 B.10元 12元 C.20元 24元 D.8元 16元

解析:设两种情况下甲产品2010年的价格分别为X和Y。由题可知2009年甲产品的价值量为10元,因商品价值量与社会劳动生产率成反比,在货币价值不变的情况下,2010年甲产品的价格X=10/2=5(元);在通货膨胀率为20%的情况下,物价上涨20%,则甲商品的价格Y=X+X×20%=5+5×20%=6(元),故答案为A。

二、借用数学函数图像知识。巧解有关政治图像题

通过设置相关图像来考查政治知识也是高考常考题型,这种题型不仅要求考生要掌握相关的政治学科知识,而且能够看懂图像所隐含的信息。此时如能借用数学函数图像知识来解题,就能起到“柳暗花明”的效果。

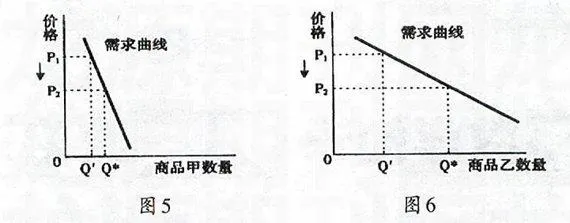

例2(2010年81f992275fade4c204f658f2ddf4444002cfab7593e03ba69a5609796ab3eef8高考文综广东卷)24.图中商品甲、乙是两种互不关联的普通商品,当两商品的价格P均从P1同幅下降到P2时,对于需求量Q的变化,若有如下判断:

①两商品的需求量与价格同向变动②两商品的需求量与价格反向变动③两商品相比,商品甲是高档耐用品④两商品相比,商品甲是生活必需品其中正确的是( )

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

解析:本题考查的是价格与需求量的关系。解题时可分两步:第一步,依据题意结合数学函数图像知识可知,本题图像是反比例图像,而反比例图像的特性是单调递减,即物价上升,需求量下降,物价下降,需求量增加,价格与需求呈负相关关系,属反向变动,所以把①排除。第二步,就是看两者的单调变化区间。由图像可知,在相同价格变化区间情况下,商品甲需求量变化区间幅度较小,商品乙需求量变化区间幅度较大,即商品甲需求量受价格变动影响较小,商品乙需求量受价格变动影响较大,依据书本知识可知,商品甲是生活必需品,商品乙是高档耐用品。故答案为D。

三、借用数学逻辑知识,解答相关条件主观题

例3(2010高考江苏政治卷)37(2).世博会被誉为世界经济、科技、文化的“奥林匹克”盛会。从1985年英国伦敦的第一世博会开始,人类找到了一种大规模文明交流的新形势。世博会成为多国文化融汇和最新科技展示的平台,也是一个国家文化软实力集中展示和提升的重要途径。上海世博会对中国的意义,不仅在于向世界展示中国的发展的巨大成就,更重要的是要充分利用世博会的影响,大力提升中国文化软实力,实现中华民族的伟大复兴。

[发帖]如何以世博会为契机进一步提升我国的文化软实力?

[跟帖]经济发展了,文化软实力就自然提升了。

请运用《文化生活》的有关知识,评析跟贴中的观点,并针对发帖中的问题提出你的看法。

解析:这道题实际考查的是经济与文化软实力的关系。从数学逻辑知识看,两者存在着必要非充分的关系,经济发展是提升文化软实力的重要条件,也是必要条件,但不是充分条件。文化软实力的提升除了经济发展以外,还需要文化的交流、借鉴、继承、创新,综合国力的发展,民族精神的培育等。文化的发展有其自身的相对独立性,不是自然而然的事。因此题中观点把必要条件当成充分条件是错误