信息技术课堂合作学习的困境及破解策略

摘要:合作学习是提高信息技术课堂教学质量的有效教学模式,但在初中信息技术课堂教学的实践中还经常面临分组、任务设计、合作及评价等方面的困境。摆脱这些困境应注意:分组要促进课堂生态的优化,任务要符合学生的心理特征,合作要授予互助互激的方法,评价要注意统筹兼顾并突出重点。

关键词:信息技术;合作学习;困境;策略

合作学习符合建构主义学习观,同时有利于培养学生的团队精神,并且与21世纪劳动组织方式变革的趋势相适应。但是,就目前中学信息技术课堂实施合作学习的总体情况来看,还存在着不少困境。

● 困境分析

1.分组困境

如果任由学生自愿组合,容易造成组间水平两极分化,特别是出现“后进生”扎堆现象;如果只根据学生的学习成绩进行分组,又容易导致组内关系不和谐。

2.任务设计困境

任务过于简单,学生会失去合作的动力;任务过于繁杂,学生会失去合作的信心。而如果任务脱离学生的实际生活,他们则会失去合作的兴趣。

3.合作困境

教师如果不在课前对学生进行如何合作的系统培训,很有可能导致学生不服从安排,不听取意见,或者成为“南郭先生”。另外,合作学习时容易偏重分工而忽视合作学习的重点,即缺少学生之间的互相帮助和启发。

4.评价困境

如果教师只根据学生个人的学习结果进行评价,势必湮灭合作学习的合作本质,达不到合作学习的目的。但如果只根据小组完成任务的情况评价学生,又会影响学生个体的积极性,造成“吃大锅饭”的现象。

●破解策略

合作不仅仅需要提高学生完成任务的效率,更重要的是要让每个学生都能在合作的过程中得到提高。因此,笔者在教学实践的基础上,总结出一些破解合作学习困境的策略。

1.分组要促进课堂生态优化

为了使课堂生态最优化,分组时首先要充分考虑学生的意愿;其次,分组应遵循“组间同质,组内异质”的原则,必要时可对组间成员进行微调。笔者的操作步骤一般如下。

(1)学生分层

为了给“组内异质”提供依据,教师需要先将学生按照知识掌握程度差异分为A、B、C三层。

(2)分组动员

教师应在分组前对学生进行心理疏导,明确分组的意义、合作的价值、分组的基本原则、小组内角色分工、男女生性别搭配等。

(3)组建小组

首先确定小组总数,然后通过自荐和互荐的方法选出小组长,再由小组长和其他学生双向选择,确定小组成员,教师进行总体调控。每个小组应确定自己的队名、队标,以提升小组凝聚力。

(4)安排座位

为了方便组员交流合作,学生的座位安排应该充分考虑计算机教室的原有布局。因为我校的计算机教室是直列式布局,所以笔者安排组员单列相邻,组长居中。

采取这种分组方法,与原来的按学号顺序或按班主任既定的分组方法相比,学生的积极性得到更大发挥,小组合作的效率也提高了。

2.任务要符合学生心理特征

合作学习以任务为载体,因此任务的设计极为关键。笔者在设计任务时着重突出两个原则。

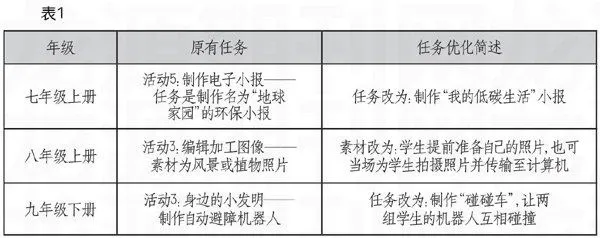

(1)“三贴近”原则

即贴近学生、贴近生活、贴近时事。任务不应拘泥于教材,要进行合理取舍和优化,这样才能激发学生的学习兴趣,使学生想合作、愿合作。笔者对深圳市使用的、由中国信息技术教育杂志社编著的初中信息教材的部分活动进行了任务优化(如表1)。

(2)难易适中原则

任务的设计应符合“最近发展区”理论,即“跳一跳可摘桃”。因此,要根据小组的人数、学生的学习能力确定任务。例如,通过实践得知,关于网页制作的内容不能布置庞大的主题式网站建设任务,可将其划分为若干模块,每次完成一个模块,如分为搭建框架、主页布局、设置导航、选择素材等。

3.合作要授予互助互激方法

教师应在学生合作之前对合作方法进行讲解,而这些方法必须符合学生的年龄特征并适合其学习能力。从总体来讲,合作学习包含帮助、分工、讨论、竞争四种方法。

(1)帮助法

帮助是小组合作的灵魂,它是指小组成员获得来自组内其他成员的协助或互动。比如,“同学指导”、“你问我答”、“互相评价”等。这样可以让小组内所有成员都行动起来,营造“人人为我,我为人人”的合作气氛。

(2)分工法

分工首先指相对固定的组内角色分工,要依据学生的个性、特长、能力决定。当然,也可以有意识地锻炼在某个方面学习能力不足的学生,让他以此为契机,弥补自己的不足。因此,组内的分工可以定期或不定期调整。

分工还包括针对学习任务的学习分工,既要做到“八仙过海,各显神通”,更要达成“互帮互组,共同提高”。因此,分工时要充分考虑到学生的学习能力,对学习能力不足的学生,可以让其在小组内先进行观察和模仿学习,在学习能力提升的基础上再由易到难地承担组内分工。

(3)讨论法

讨论时,教师应向学生强调注意倾听其他同学的发言,从而提炼自己的发言要点,提升讨论的效率。教师在学生讨论时还应多走动和倾听。组内出现的个别问题应当场解决,具有共性的问题可以在课堂上统一讲解。同时,对较胆小或不愿参与的学生应给予充分鼓励和激发,使讨论既能“百花齐放”,又能达成共识。

(4)竞争法

竞争包括组内竞争和组间竞争。组内竞争适合强化学生的单一技能,夯实学生基本功,以此体现个人在组内的优势。组间竞争适合难度较大的综合性任务,是教师进行小组评价的主要依据,可每月进行一次优秀小组的评比。

通过对学生进行合作方法的指导和实施,笔者发现小组合作变得有条不紊,完成任务情况也有很大改善。例如,笔者在讲授《导盲机器人》一课时作了调查,在每班都是12个小组的前提下,缺乏合作指导的班级分工较为盲目,合作也混乱,完成任务的只有5~8个小组;而经过指导的班级,合作时井然有序,完成任务的达8~11个小组。

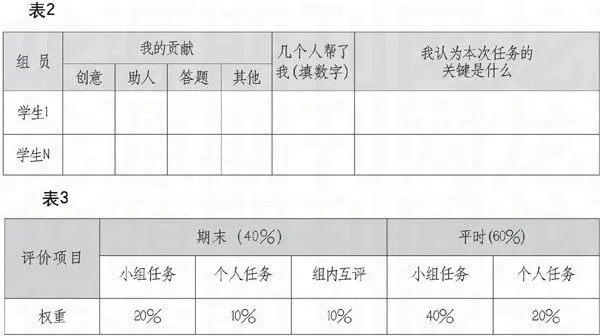

4.评价要统筹兼顾、突出重点

统筹兼顾是指要遵循“三结合”原则,即小组与个人相结合、过程与结果相结合、教师与学生相结合。小组评价通常由教师根据小组完成任务情况以及合作情况给予等级评定。过程评价主要通过组内总结落实,总结时笔者会让学生离开计算机,每个小组围坐一起,在组长的主持下,按照一定程序进行。小组成员的发言主要依据笔者事先制订的“小组合作学习总结表”中的内容(如表2),事先还应对小组长进行组内总结培训。

合作学习的最大魅力是通过互相帮助和启发,大面积提高学习效率,因此,评价要有利于促进团队合作,而这种导向一定要体现在总评方案中。笔者制订了突出团队和过程的期末总评方案(如表3)。

在以上表格公布和实施后,笔者发现课堂出现了令人欣喜的变化:以前只顾着上网玩游戏而不参与合作的学生行动起来了;大部分学生开始在意每一次课堂任务的完成情况;上课积极回答问题的学生明显增多;学生的思维深度和广度得到拓展;先完成任务的学生也不再做与课堂无关的事情,转而帮助没完成任务的学生。由此,师生关系、生生关系都进入了良性循环,课堂变得更和谐了。

总之,与合作学习的优势相比,目前的困境只是暂时的、局部的。只要我们转变观念,勇于尝试,注重细节,合作学习的魅力必将增强信息技术教师的教学成就感。

参考文献:

[1]王牧华,靳玉乐.论生态主义课程设计的基本理念[J].当代教育科学,2005(1).

[2]何克抗.建构主义—革新传统教学的理论基础[J].电化教育研究,1997(3).

[3]郑琨.信息技术教学中的分层合作学习探讨[J].青岛职业技术学院学报,2005(3).

[4]王佃锋.合作学习在中学信息技术课程教学中的实践研究[D].扬州:扬州大学,2007.

[5]黄小文.信息技术教学中小组合作学习的思考[J].中等职业教育,2007(35).

[6]张涛,张伟伟.浅谈信息技术教学中小组合作学习存在的问题与对策[J].中国现代教育装备,2009(10).