基于未来教室的未来学校

● 计划目标

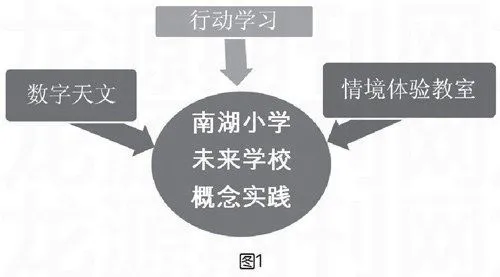

(1)以未来学校概念为发展蓝图,结合本校数字天文馆现有之物力、人力基础,通过数字技术营造弹性可变的学习体验情境空间设施(如图1)。

(2)整合学校已具备的行动辅助工具、电子白板等相关硬件资源,培养教师相关教学技巧,导入区别于传统的教学模式,在选定的领域与教学主题中,展现行动学习、远距教学、互动学习、合作学习、探索学习、情境学习等信息技术融入教学的应用。

(3)将学校现有的数字天文教材,通过新的信息技术软、硬件的使用,使之能更有效地转化与产出。

(4)可在不干扰学生学习的情况下做教学现场观察研究,并配合相关量化、质化分析,为台北市推动未来学校设置评估。

(5)参考学校数字天文馆的开放使用模式,本间“情境学习体验教室”可就近提供邻近学校使用,以达到教育资源共享的目的。

● 计划内容

南湖小学自成为信息重点发展学校以来,曾经开展过“行动学习辅具(电子书包)教学实验”项目以及目前正积极推展的“数字天文教学应用”计划,通过组织再造,在人力上整合信息组、设备组、天文小组,而学习场所上则整合图书馆、数字天文馆、计算机教室、媒体制作室等空间,成立“教学资源中心”。其目的就是期望硬件资源与人力重整双管齐下的作用,能让南湖小学延续现有的信息化优势,更有利于迈向“未来学校”的概念目标。

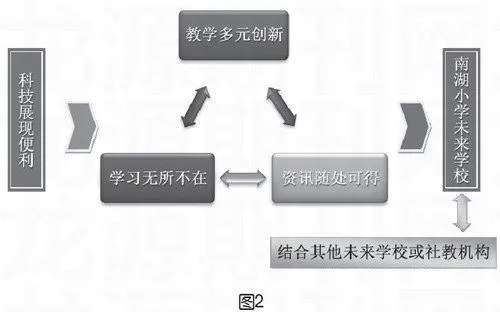

在未来学校的愿景下,新的信息传播技术无疑是一个很重要的利器。然而,技术毕竟仅是工具,对教师教学与学生学习产生正面的改变与影响才是未来学校实践的重点。因此,学校所提出的未来学校计划,以“信息随处可得”、“学习无所不在”、“教学多元创新”为核心,借由营造科技化的学习情境,提供教师应用信息技术创新教学模式的有利条件,进而鼓励教师突破传统教学模式,发挥信息技术的优势,促使教学效能提升,同时以引导学生逐步培养自主学习、合作学习的能力为计划执行的重点。计划内容根据核心概念,从软硬件建设、人员技能训练与教学实务应用三方面发展出下列六大项(如图2)。

1.建设情境学习体验教室与数字摄影装置

未来学校的基础在于将信息技术引进教学现场,目的是创造一个信息随处可得的环境。在此环境内,教师容易取得或制作教学的素材,学生则可以接收教师传递的信息,或通过网络取得丰富的学习资源。目前,以专题导向为基础的探究学习模式,搭配信息技术的使用,已被许多学校大量采用,研究报告也显示出不错的成效。可是,虽然信息容易获得,学生通过教师的引导与安排,可以达到自我探究的目的,但是在小学阶段的学生,其学习尚未完全进入到抽象化思考层次,很多概念仍须通过实际的体验与操作才能了解,因此配合不同的学科提供适合的情境,再引导学生自我探索,或许更能彰显信息技术在教学上的功效。因此,学校考虑到小学生的心理发展层次,以“情境学习”与“探究学习”两个教学理论,在本计划中预计结合学校现有的资源,包括数字天文馆、无线网络的布建完成、数量充足的平板计算机与笔记本电脑,电子白板设备等资源,建设了一间情境学习体验教室,也就是我们平常所说的“未来教室”。

这间情境学习体验教室的设置以多功能使用为考虑,除了希望通过信息的硬件设备,达到情境展示、变化模拟、多场景间切换的目的之外,教学现场录像或数字课程录制并提供教学观察研究的功能也不可或缺。另外,在软件系统的整合方面,希望能够进行同步与异步的视讯教学,通过网络增加教师与学生、学生与学生之间的互动性以及记录学生学习历程。另外,其中部分的摄录编码设备与信息辅助工具,均需具有可移植性,可移至户外其他场所使用。

期望未来教室能发挥以下作用(如图3)。

(1)通过展示区、单枪投影、大尺寸液晶屏幕影像输出、场景营造等方式达到情境仿真的功能,配合不同课程展现不同场所的景象。

(2)同一空间中可以配置不同的情境,各情境的画面可通过电视墙或单枪投影输出,并利用无线控制器轻易地自由切换。

(3)具有虚拟实验室的功用,能够将科学仪器(天文器材)的操作步骤、进行科学实验的过程等录制并制作成多媒体数字教材的功能。内容可以通过因特网提供远距离同步收看。

(4)具有教学现场观察、实况录像、转播的功能。转播的方式可以同时直播至校内电视系统及因特网,以提供多人收看。

(5)该教室内的桌椅、设施经过收纳调整后,具有小剧场一样的表演空间,所表演的实况得以实况转播或录像后制作。

(6)具有录制、制作数字教学素材的功能,相关录制与教学设备具有行动性并可移动地点使用。

(7)通过使用行动学习辅助工具,搭配实时互动系统、在线共同编辑系统、电子白板教学系统、无线广播系统等软件的使用,可以达到互动学习、合作学习和远距离视讯学习等功能。

2.同步改善其他专科教室信息化环境

在课堂中给学习小组提供计算机,教师教学时搭配电子白板的教学应用,现在已逐渐施行,其成效从各专家学者所提供的研究评估报告看,对教学确实有所帮助。而南湖小学在参与“行动辅助工具于教学应用”之际,就曾以这种模式进行教学,师生的反应良好。

在学校“未来学校”计划中,配合“情境学习体验教室”的建设,将同步改善其他专科教室信息化环境,引进软件式电子白板系统,结合教室原有的单枪设备与笔记本电脑等,让每间教室都具备更好的信息化条件以便进行教学,如此能够促进不同教室间的学生合作、互动学习,除了可扩大情境学习体验教室的效益,这种打破教室与教室间藩篱的方式,也更好地落实了未来学校的概念(如下页图4)。

3.教师、学生技能训练与观念的改变

一个未来学校在发展上是否成功,最后能否确切落实,除了在“利其器”方面引进相关软硬件设备之外,更重要的关键还在于“人”,也就是必须在“教师团队的组成与训练”、“学生的训练与教育”与“未来学校概念的导入与激荡”三方面下工夫(如下页图5)。

在“未来学校”的概念中,需要设置一个学习发展中心(School Development Center,简称SDC)的组织,专门负责相关工作的整合与推广。南湖小学通过组织再造,已成立“教学资源中心”,其角色定位与功能,正好与学习发展中心异曲同工,因此学校在人力资源调配的条件上已有了较好的基础。对于新的信息设备引进,教师与学生使用新设备的技能需要提前熟悉,熟悉之后,教师如何将信息技术应用在教学上,学生如何使用信息技术增加学习乐趣、促进学习效率,这都有赖于通过教学资源中心协调各处室与整合各方资源提供支持协助,并引导其彼此激荡,找出最适合的教学与学习方式。

在“教师团队的组成与训练”上,配合学校现有的教学团队及之后欲实际进行教学的特定学科,以天文教学团队与英语教学团队为优先培训的对象。这两个团队内的教师彼此都能分工合作且具有较好的默契,而且对信息技术相对校内其他教师也较为熟练。

在“学生的训练与教育”上,考虑学生信息技能的熟练程度,则以高年级学生为主。首先是在工具的使用上,由信息教师配合训练学生,让他们熟练使用载具的方法与技巧;而在引导学生学习的技巧上,则由自然学科与英语学科的教师在课堂教学时,配合指导学生熟悉相关的学习模式与培养学生自我学习应有的态度和习惯。

最后,在“未来学校概念的导入与激荡”方面,聘请专家学者入校指导,并邀请其他学校有经验的教师实际教学或进行对谈,给予团队教师回馈与激荡,促进教师引用新科技的相关教学技巧。此时,教师可以在教学现场再回馈至学生身上,帮助学生做更有效率的自我学习。当团队教师有足够的经验之后,即可担任校内的种子教师,将相关教学模式与方法在其他领域作推广,同时也可以开展教学分享与研讨会,提供邻近学校的教师观摩学习与互相成长的机会。

4.以特定领域、课程主题,应用科技创新教学模式

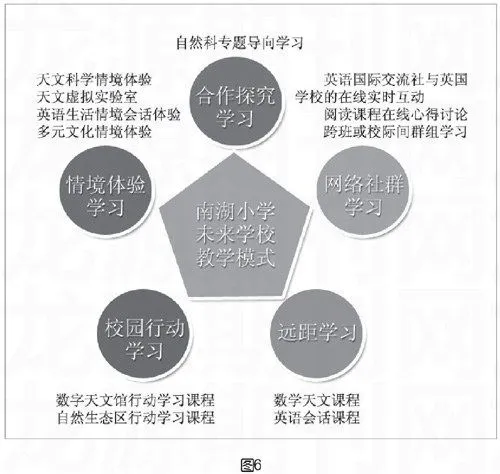

在未来学校教学应用上,在领域及课程方面,学校根据已具组织的教师团队,再评估目前可行的领域及课程主题内容,选定校本天文课程、自然科课程、英语教学方面进行,另外学校每学年度进行的多元文化教育亦可发挥情境学习体验教室的功用而作教学应用。

至于教学模式方面,可采用合作探究学习、情境体验学习、网络社群学习、自然生态区与数字天文馆之校园行动学习以及远距离学习。通过这些教学模式的整合运用,可以突破教学的时空(如图6)。

5.创造学习信息随处可得的环境

在现今信息爆炸的时代,通过网络取得所需要的信息已非难事。然而,在未来学校的概念中,我们希望信息的取得不仅是容易,更重要的是要“更有效率”,而且有用的信息能够“再被利用”。这就需要通过相关软件系统的整合,达到知识管理、实时交流、历程分析等目的。相关软件系统包括:教材资源管理系统、在线学习管理平台、实时交流互动平台、网络视讯串流平台、无线教学广播系统等。

6.进行教学观察分析与教学分享

从教学研究的角度而言,一个新的教学模式的尝试,我们大多仅能从问卷分析或数据统计验证其成效,缺乏教学现场的直接观察。而本计划中情境学习体验教室的建设,因为有设置教学观察室这个独立的空间,所以观察者能在不影响学生上课的情形下,进行对教学现场的观察,这对于未来学校所进行的教学模式,可以提供较精准的研究分析。另外,学校配合发展性教学辅导系统与教学辅导教师的机制,对于未来学校相关教学模式的应用也能够在不影响学生的情况下,借由教师多次观摩的机会而得到意见交流回馈,这亦有助于以后推广的进行。

对家长而言,未来学校概念的导入,会促使学校更加开放。只要教师与学生都同意,家长可以从网络上观看学生上课的实况内容,如此不但可以了解学生的学习状况,也有助于了解教师上课的情形。这种无时间、空间限制的“学校教学参观”开放模式,对家长而言是一种“信息随处可得”的机制。或许,这也是促进家长与教师彼此能更加了解的新契机。

编者结语:

探完云端的“未来教室”,看完基于“未来教室”的“未来学校”,我似乎明白了一点,无论是在未来教室中,还是在未来学校中,除了需要先进的软硬件配合,更需要的还是教师与学生的合作。这样,才能真正达成教育的目标,这样,未来才不会永远是梦!