大学生第二课堂创新型人才培养模式研究

曾德芳,王珺婷,骆新容

(武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉,430070)

大学生第二课堂创新型人才培养模式研究

曾德芳,王珺婷,骆新容

(武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉,430070)

旨在探索建立一套适合我国高校大学生第二课堂创新型人才的培养模式,该模式一改我国目前高等教育知识面窄、重理论轻实践的弊端,迅速向增强能力、提高素质、培养创新、发展个性的创新型人才培养新模式转变,完善和规范大学生课外创新活动,使高校第二课堂创新素质教育更加规范和富有成效。在这一新的模式培养下,大学生课外科技创新的积极性空前高涨,并取得了一大批课外创新成果,大大提高了大学生的科技创新能力和实践动手能力,从而为大学生今后自主创业和就业打下坚实基础。

大学生第二课堂;创新型人才培养;素质教育;培养模式

创新和好奇是人的天性,而我国现在的应试教育模式却扼杀和抑制了人们的这种天性,把学生训练成了应付考试的“机器”,只会考试而不善于思考,只会机械记忆而不善于探索与创新。因此,如何通过第二课堂的创新素质教育来提高大学生科技创新能力和实践动手能力已成为我国高等教育面临的一项紧迫任务和重要课题。

发展中国家与发达国家的知识创新能力之间的差距,远远大于他们财富之间的差距,可见,创新能力是一个国家或民族发展的决定性力量,而创新型人才的培养又是这种决定性力量的基础和前提。因此,培养大学生的创新意识、激发大学生的创新热情、提高大学生的创新能力是当前我国高等教育的第一要务,而大学生第二课堂的科技创新活动正是这种创新素质教育和培养的最好场所和形式。

目前国外一流大学在大学生第二课堂科技创新方面早已进行了有益的尝试和实践,并取得了一定的成效。早在上世纪60年代,美国麻省理工学院(MIT)创设了“本科研究机会计划”(The Undergraduate Research Opportunities Program,简称UROP),鼓励支持达到一定条件的本科生参与教师的科学研究项目,以此来提升本科生的创新思维和动手能力。上世纪80年代,加州大学洛杉矶分校(UCLA)也开始系统地支持本科生科研,目前该校已设立了人文与社会科学、生命与物质科学范畴的两个“本科生研究中心”(Undergraduate Research Center)。特别是1997年加州大学伯克利分校(UCB)成立了“本科生研究办公室”,并开设了“指导性研究”(Directed Studies)等课外实践创新课程,以提高大学生的创新能力和动手能力[1]。

而在我国工科大学的教育现状是:一方面学生抱怨在学校没有动手实践的机会,盲目求职,高校毕业生面临巨大就业压力;另一方面产业缺乏创新型人才,找不到创新和动手能力较强的大学毕业生。这对社会和学生本人来说都是一个巨大的损失[2]。因此,我们必须借鉴国外大学的成功经验,结合我国高校实际,对现有的第二课堂创新与实践教育模式进行大胆的改革,将知识传授与能力培养、课堂理论教育与课创新外实践教育等紧密结合起来,创造宽松的创新环境,激发学生独立思考和善于创新的意识,通过大学生第二课堂的科技创新实践教育,努力开发学生的创新潜质,培养大学生的创新思维方式,提高他们分析问题和解决问题的能力,从而为大学生今后的自主创业和就业打下坚实的基础,为国家和企业输送合格的创新型人才。

一、大学生第二课堂创新型人才培养的模式和基本途径

创新型人才应包括全面的知识、较强的动手能力、活跃的思维等三个基本要素,所以,创新型人才培养模式应该是一种立体复合型的人才培养模式。它包括国家、地方和学校等各级立项科研课题、开放式实验室、学生动手及创新能力培养训练等三大体系;即以学生为主体,以课题研究为中心,以开放性实验室为基地的创新人才培养模式[3]。老师在这一模式中仅起一个指导或导向的作用,创新的主体自始自终都是学生。老师的科研课题或学生感兴趣的科研课题给学生提供了一个问题环境和创新的切入点,学生在第二课堂老师的指导下在学校的开放实验室中进行这一课题的创新性试验与研究,在这一试验和研究过程中使学生的创新思维和动手能力等都得到实际的锤炼和提升。在这一培养模式中,要最大限度地减少教师讲授时间,尽量满足学生自主发展的需要,调动他们自主创新积极性和创造性,让他们在课题研究中独立思考和解决问题,在创新实践中增长才智。

以上培养模式可以通过以下四个基本途径来实现:

第一,深化教学内容和课程设置的改革,增加科技创新类课程。在课程设置上,要专门为学生设置课外科技创新的基础理论课,课程应根据大学生的专业基础和技能特点来进行规划设计,以创新能力培养为中心,突破现有课程的界限,注重系列课程的有机结合和相互渗透,构建“创新能力主导型”的专业课程设置新体系。在教学内容改革方面,要精选教学内容、吐故纳新、处理好传统内容与现代内容的关系。在传授经典理论知识的同时,必须渗透现代新技术、新工艺、新设备及其应用,使学生及时了解学科的新动态、新热点,打破课程的界限,开设跨学科、跨专业的课程,使学生的知识结构既博又专,为他们能更好地适应现代新技术、新工艺、新设备的要求以及能更有效地开展科学实验与科技创新打下坚实的理论基础。

第二,建立一支品学兼优的创新型指导教师队伍。俗话说“严师出高徒”,所以,创新型人才来的培养关键在教师,只有建立一支品学兼优的创新型指导教师队伍,才能培养出合格的创新人才[4]。

创新型人才的培养需要具有一支师资力量强大的创新型的教师团队和一种浓厚的学术氛围。教育能否为新世纪培养出理想的创新型人才,关键是教师教育思想的更新和教育观念的转变。创新型教师应具如下素质:掌握先进的教育理论与方法;具有真挚的教育情感和崇高的敬业精神;具有灵活机智的应变才能和勇于开拓进取的创造才能;拥有获取信息、加工信息和输出信息的创新能力;具有远见卓识、善于启发学生的创造性等才能和素质。

同时高校要给这些创新大学生一个明确的定位,即一定要弄清楚,高校培养这些学生,是需要他们围绕知识创新来解决前沿科学问题,还是立足于解决国民经济发展的需求,进行技术创新,并将技术转化成为生产力,解决一些实际问题。至少在高层次的人才方面,我们应该找准这样的定位,大学分很多专业,要对大学生有意地进行一些侧重,培养他们在某些专业领域的特长,培养一种“顶天立地”的人才,既能够围绕学科最新的前沿进行知识创新;又能够立足于国家发展的现实问题或国家的重大需求来进行技术创新。

第三,构建有利于学生创新能力培养的评价体系。传统教育评价体系中,教学评估就是教什么学什么的套路,使学生长于知识的接受和模仿,弱于逆向思维和批判性思维,缺乏创新意识和创造能力,使学生出现极强的求同现象。要想打破这种“趋同现象”,就必须改变传统的教育评价体系,使教学评估多样化,从而构建有利于学生创新能力培养的评价体系。创新形式下的教学评估应大力倡导学生对考核的自主性和参与性。一是要用注重过程评价方式代替注重结果评价方式;要更多地关注大学生在科研活动中参与的程度而不仅仅是结果的正误;要更多地关注学生的心理历程、情感交流与理解沟通,而不能仅仅关注知识的增减;要更多地关注教学的互动过程而不是教学的知识授受结果。二是要从单一的评价标准向多元化评价标准转化,着重评价学生的思维能力和动手能力。多元化评价更重视学生的个体差异,在学习评价上,采取包括课堂观察、测试与练习、学生作品评价、独立报告、案例分析、图解图示、学生体验与反思等多元化评价标准,使学生在统一评价的基础上表现出一定的弹性,提高学生的学习热情和创新精神,从而为他们的个性化发展提供空间。

第四,尊重学生的个性发展,大力培养学生的创新素质。传统的教育模式对所有学生都使用同一本教材,同一个教学计划,同一种教学方法,结果培养出的学生千人一面。其实,每个学生在知识结构、个性心理特征、兴趣和爱好等方面都存在着不同程度的差别。因此,创新素质的培养,首先要求转变重共性、轻个性的教育观念,注重人才素质的特质性,重视学生个性的发展,强调知识、能力、素质的协调发展。大学应该给学生一个广阔的知识视野,培养学生遇事思考、勇于进取和探索的创新精神。

二、创新型人才培养模式的创新点和特点

(一)创新点

该培养模式的创新点在于由单一型向复合型、由封闭型向开放型、由简单的实践向高层次的实践转变;由随意性向科学性的实践转变;由认知型实践向解决问题和创新型实践的转变;由零散性、短期性实践向制度性、长期性实践的转变。

(二)特点

开放性:该模式以学生为主体,以课题研究为中心,以实验室为基地,把学生置于一个动态、开放、多元的学习环境,学生可以利用各种方法积极尝试解决自己面临的问题。同时教师为学生创造一个问题的环境,引导学生将兴趣转化为问题,从多角度思考和解决这些问题,使学生主动投入到研究性学习中,开发他们的智能,培养他们的研究和创新精神[5]。

自主性:在整个科研活动中,教师只起指导作用,学生会根据教师提供的课题研究,独立开展研究活动。从资料的收集、整理分析、问题的质疑与讨论、报告的撰写等一系列活动,都是学生独立完成,具有很大的自主性。学生在课题研究过程中,通过分析问题,寻求解决问题的方法,在很大程度上培养和提高学生的自主学习能力和创造能力。教师则主要通过与学生的讨论与探讨来引导学生向创新的方向发展。

合作性:一项科研成果的完成往往需要多个领域或交叉学科的知识与合作,需要应用多种研究方法和工具,需要完成从仪器操作到案头文档整理等多项任务,一个人很难独立完成。因此,在该培养模式中,学生从事科技创新的活动主要以团队的形式进行。这样,团队成员可以在知识、技能、能力等多方面进行互补与合作,在团队科研问题的争论与切磋中可碰撞出灵感的火花,最后以集体的智慧取得创新性成果。同时,团队研究还有助于培养和提高学生的团队协作精神和人际交往的能力。

三、创新型人才培养模式需要处理好的三个关系

(一)创新与专业基础的关系

创新是以扎实的基础知识为基础。特别是对于科研活动,没有相当扎实的专业基础知识做铺垫,它是无法前进的,想在某个领域有较大的成果更是不可能的。所以我们在注重创新型人才培养的时候应强调加强专业基础知识的学习,形成合理的知识结构和体系,拓展广博的知识面,在传授给学生基础知识的同时教给他们自主学习和创新的方法。作为学生创新的指导教师,既要重视基本概念、基础理论和基本方法的传授,又要告诉同学这些知识的发生、发展过程和今后发展方向,以体现知识创新的价值取向,将创新教育观渗透到创新实践教学的各个环节。

(二)均衡发展与个性发展的关系

传统教育模式往往强调的是均衡发展而忽视了个性发展,而每个人都有其自身的特点或潜质,创新型人才培养模式就是要在均衡发展的同时更注重大学生个性的发展,根据大学生不同的爱好和特点来引导他们发挥自身特长来进行科研选题和实验等。这样,既能挖掘他们的创新潜质、激发他们的创新热情,又能取得事半功倍的科技创新效果。所以,在创新型人才培养中,要多鼓励、多引导,多发挥他们的特长,给他们以自信;努力营造一个有利于个性发展的环境,给他们一个自主发展的广阔空间。只有充分调动了每个同学的创新积极性,才能取得较好的创新效果、培养出真正的创新型人才。

(三)成功与失败的关系

创新是快乐的,但创新并不一定每次都能成功。创新性越强,突破性就越小,成功的几率也就越小。从失败走向成功的关键是能否准确找出失败的真正原因,而这种寻找失败原因的过程是一个极其艰苦和漫长的过程,他既要脑力劳动的付出(不断地进行思考和分析)、又要体力劳动的付出(不断地进行实验和摸索)。所以,要正确引导和培养学生这种勇于实践、勇于探索、百折不挠的苦乐观,每次失败之后,都要帮助他们分析和总结失败的原因,提出改进意见,再进行实验,直到取得最后的成功。

四、实施该科技创新人才培养模式的主要成效

通过以上大学生第二课堂创新型人才培养模式的应用与实践,大学生的专业素质和科技创新素质等都得到大大提高,并且取得了丰硕的成果,主要成效如下:

其一,通过立项和开题报告的写作,大大提高了大学生查阅、收集、归纳、综述科技文献资料的能力,使他们能熟练掌握查找与课题有关的资料线索、著作、论文的方法和工具,从而为他们今后就业和创业打下坚实的专业基础。

其二,通过课题的参与和实践,大大提高了大学生分析和解决问题的实际能力。课外科技创新活动是大学生理论联系实际的重要途径,通过这一活动,他们不仅可以了解第一课堂所学理论知识的用途和价值,更重要的是能够运用这些基本理论去解决实际问题,并在解决这些实际问题的过程中大大提高了自己的实践动手能力,而这种能力在第一课堂是无法学到的[6]。

其三,通过课外科技创新活动的开展,可以培养大学生的创新意识和创新能力。在科研活动中,大学生不断地发现和解决过程就是他们创新意识和创新能力不断得到锻炼和提高的过程,使他们所学的理论知识更完善、更加系统,从而加速从单一型向复合型、从封闭型向开放型、从知识简单型向能力创新型的转变,使自己逐步锻炼成长为适应知识经济时代的创新人才。

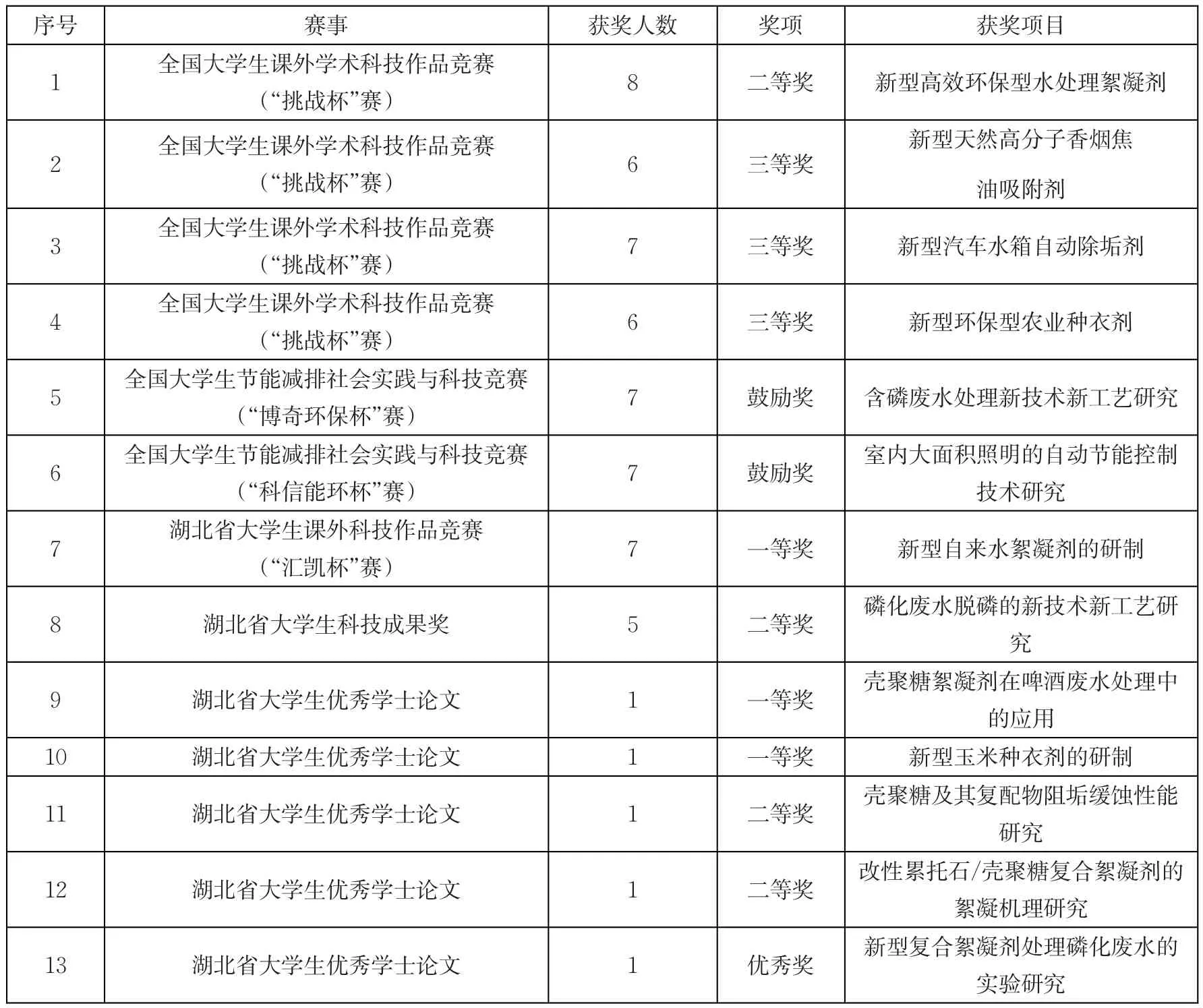

表1 按此模式指导本科生课外科技创新获奖情况

其四,有利于培养大学生严谨、求实的科学作风。一项科研成果或是一篇学术论文不是一蹴而就的,它需要研究者一遍又一遍地实验探索,可能经历多次的失败、挫折和艰辛劳动而得。这就要求大学生必须具备勇于探索、坚持不懈的精神和实事求是的态度。所以,通过参加科技创新活动,可以培养大学生严谨的治学态度和求真务实的科学精神[7]。

其五,在此培养模式下学生取得了丰硕的课外科技创新成果。以大学生科技创新所取得的成果为例,先后获得全国大学生课外学术科技作品竞赛挑战杯奖4项、湖北省大学生课外学术科技作品竞赛挑战杯奖2项、湖北省优秀学士论文一等奖2项、二等奖3项、湖北省大学生科技成果二等获奖1项,大学生作为第一作者发表学术论文8篇、核心期刊5篇。主要获奖成果如表1所示。

大学生第二课堂创新型人才培养模式是一个以学生为主体、以科研课题为中心、以开放性实验室为基地、以增强学生创新思维和解决问题实际能力为主要目的的立体复合型创新人才培养模式。该培养模式的创新点在于:它是由单一型向复合型、封闭型向开放型、认知型实践向解决问题和创新型实践转变的新的大学生素质教育培养模式。通过这种模式的培养,可以大大提高大学生的科技文献查阅能力、分析和解决问题的实际能力、创新思维和创新能力,有利于培养大学生严谨、求实的科学作风,从而为大学生今后自主创业和就业打下坚实基础。

在我国高等教育中,大学生利用第二课堂参与科研与创新是一种有效的、重要的创新型人才培养模式[8],它是高校主动适应社会经济需求、加速创新人才培养、贡献社会、发展自身的重要举措,它对培养创新型人才、增强学校的综合实力、深化高校本科教育体制改革等都具有深远意义。

[1] Cave.The Use of Performance Indicators in Higher Education:A Critical Analysis of Deceloping Practice[M].Jesstca Kingslegs ltd,1987.

[2] 王永利,史国栋,龚方红.浅谈工科大学生实践创新能力培养体系的构建[J].中国高等教育,2010(19):57-58.

[3] 卢开聪,张扬,李菊琪.研究型大学本科生科研模式探究[J].化工高等教育,2009(5):13-14.

[4] 曹访,刘莉,采克俊,等.利用科研平台提升大学生创新能力[J].中国科教创新导刊,2011(13):32-34.

[5] 王艳芳.大学生创新创业素质培养的探索与实践[J].中国校外教育,2011(1):8.

[6] 孙丽霞,姜生元,李建永,等.地方院校大学生创新实践能力培养的系统性改革与实践[J].中国校外教育,2011(4):4.

[7] 胡长新,朱洪浪,凌有铸.工科院校构建大学生科技创新活动体系研究[J].安徽工业大学学报:社会科学版,2010,27(4):99-100.

[8] 常顺英,梁雪.理工科大学创新型人才培养实践的历史研究[J].中国冶金教育,2010(1):81-84.

G645

A

湖北省高等学校省级教学研究项目(2009106)

曾德芳(1955-),男,博士,教授,研究方向为环保新材料。