“新”的彷徨:民国四川西药商业的资本、经营与市场网络(1930—1940)*

李龙

(成都博物院,四川成都610015)

罗志田认为,近代中国各地社会变化速度及思想和心态发展的不同步造成了从价值观念到生存竞争方式都差异日显的两个“世界”——“新”与“旧”的两个世界[1]。在很多时候,“新”就代表了力量,并在一定程度上决定了近代中国历史发展的趋向。从历史的客观存在出发,“新”纵然代表着强大的力量,但是它会如何推动历史的发展?这就成为下一个需要厘清的问题。

思想性的两个世界究底会表现在特定的社会行为之中。“新”更多成了西方思想的产物,凡是与西方契合的,都可称之为“新”。西医西药现象大概是最能代表“新”的世界。近年来,关于西医在近代中国的种种境遇的研究已然有了长足的进步,但是,对西药及其商业活动的研究却几乎未有。有鉴于此,本文即拟以一个特殊区域——四川,作为考察的空间范围,探讨1930年至1940年西药房的资本、经营与市场网络的建构,并以此为基础,把西药房的商业活动置于一个相对宏大的经济发展框架之内,思考近代中国新兴商业发展的市场与社会面相。

一、资本:横向与纵向的比较

资本是一种可以带来剩余价值的价值,由于价值规律的作用,资本总是流向高利润行业。民国时期,四川的各大西药房一般都拥有较为雄厚的资本量,表面上,这种资本量随着社会经济的发展、西药的社会认同提升而出较较为明显的扩张。但是,由于通货膨胀系数的剧烈上涨,西药房资本的数量扩张不能缓解其实质性的不足。

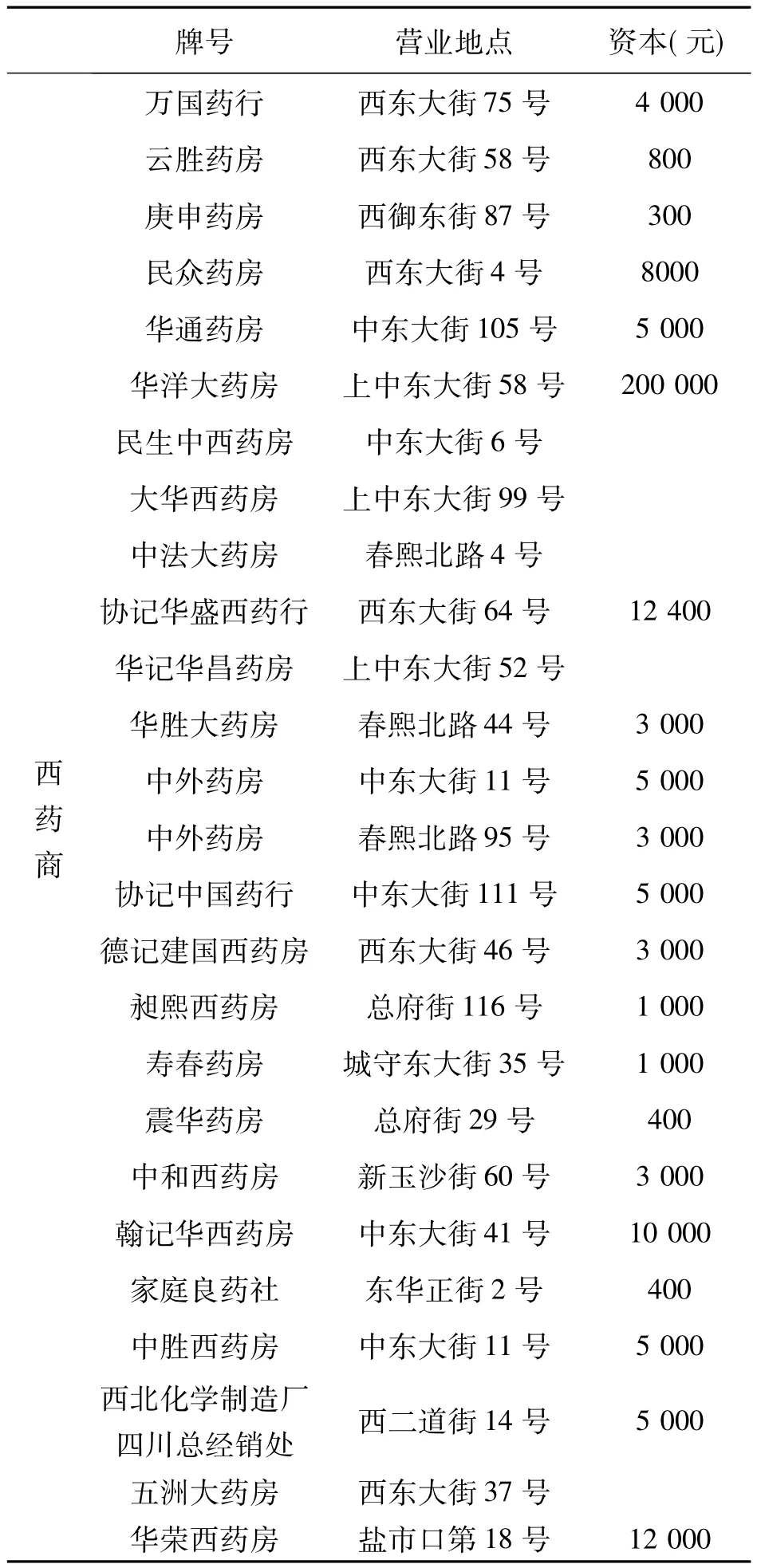

相较于大部分传统中药店,西药房的资本非常雄厚。如表一所示,1939年,成都注册的西药房一共有26家,中药房16家。西药房除未登记资本的民生中西药房、大华药房、中法药房与五洲大药房,其余22家总资本数为288 300元,平均每户约13 104.5元。其中,华洋大药房的资本数最大,达200 000元;云胜药房、庚申药房、震华药房、家庭良药社四家药房资本最少,均不足千元。明显,西药房的资本数额差距相当大,这就造成了西药房的两极分化严重。除去此等资本特别巨大与特别少者,其它西药房资本一般都在3 000元至5 000元之数。中药房,除资本数不详的云南公生大药房,其它15家中药房总资本为68 100元,平均每户为4 540元,几为西药房平均资本的1/3。其中,资本最多者为北平老同和号,资本数为40 000元,亦可谓不少,但是,中药房资本数为数百元者颇多,甚至有2户药店资本数均为100元。

表一 成都市注册药商一览表(1939年)

续表

西药房资本数额较大与其销售商品种类有着特别的关系。民国时期,四川市场上的西药一般仍需进口,价格仍旧较为昂贵;同时,由于西药在川省的渐趋流行,使西药房日常西药备货量也非常大,这些都增加了西药房的资本流转负担,西药房就必须有较为雄厚的资本额度。这个资本数额不仅在横向上比中药店充足,也在纵向上处于一个不断发展的过程之中。这个纵向发展与民国时期的整体经济状况、个体商业经营与通货膨胀系数等有直接的联系。

1934年,成都西药业同业公会有会员31家,总资本29 600元,平均每户约955元[2]。而至1940年,成都的各大西药房的资本更有较大幅度的增长。有统计数据的34家西药房总资本为975 340元,平均每户约28 686.5元[3]。1934年,成都所有西药房的注册资本都未超万元,而1940年资本过万者达17家。不考虑通货膨胀的影响,1940年药房的平均资本相较于1934年,增长了约30倍。华洋大药房的资本增长数额更为惊人,1934年,成都华洋药房的资本仅3 000元,到1940年,扩张到420 000元,增长140倍。

四川西药房的资本额相对于中药铺较为充足;在通货膨胀的影响下,其数值更是出现了飞速的上涨。但是,纵观这一个时期的西药商业资本的发展,其实质性的增长可能并未产生,资本量依然制约着各西药房的发展。为了解决资本的问题,一些药房还不得不努力进行其他融资活动①1928年,上海的中西、中法,以及九福公司就曾合组“百龄储蓄会”,吸收各界存款,由三大公司保本保息。这个“百龄储蓄会”为全国西药业兼营银行业务之始。参见:《申报》,1928年4月5日;中西药厂、上海社会科学院经济研究所编,《中西药厂百年史》,上海社会科学院出版社,1990年,第14页。。1937年,资本额相对较小的重庆大西洋药房,通过吸收存款,使其资本与存款合计达10万元以上,资金充裕。大西洋药房固然通过融资促进了其西药经营的发展,但是,西药房的融资活动却是危机重重[4]。营业额达14、15万元的重庆太平洋药房,至1937年初吸收存款达10余万元,营业相当兴盛。但是,由于重庆发生金融恐慌,存款人纷纷提款,而其商品存货又不能快速售出,太平洋药房被迫关门歇业,店主逃避,为各债权人申请查封[5]。

二、经营:从暴利到难以获利

市场调节资本在各行业中的分配,因而资本总是向高利润行业集中。大致来说,这个规律也适用于民国四川的西药商业活动,四川西药房资本的实质性不足更多的原因就在于其利润率的下降。

从清末到抗战前的几十年间,中国的西药业经历了从无到有、有小到大的发展历程。在抗战初期之前的相当长时间内,西药房的经营状况非常良好。以上海为例,据《上海近代西药行业史》所载:成药和化妆品一般毛利率在200%,少数更高,可达6、7倍。中西药房出品痴癫疯痫灵药每瓶售洋2元,实际成本(包括原料、人工)不过0.25元左右,毛利率高达7倍。济华堂药房的袁制骨痛露,是以灰碘和水配成,实际成本只有0.10元多,而每瓶售价要0.80元,也高达5倍多。中法药房168cc规格的艾罗补脑汁,每瓶售洋2元,实际成本不过0.30~0.40元[6]。

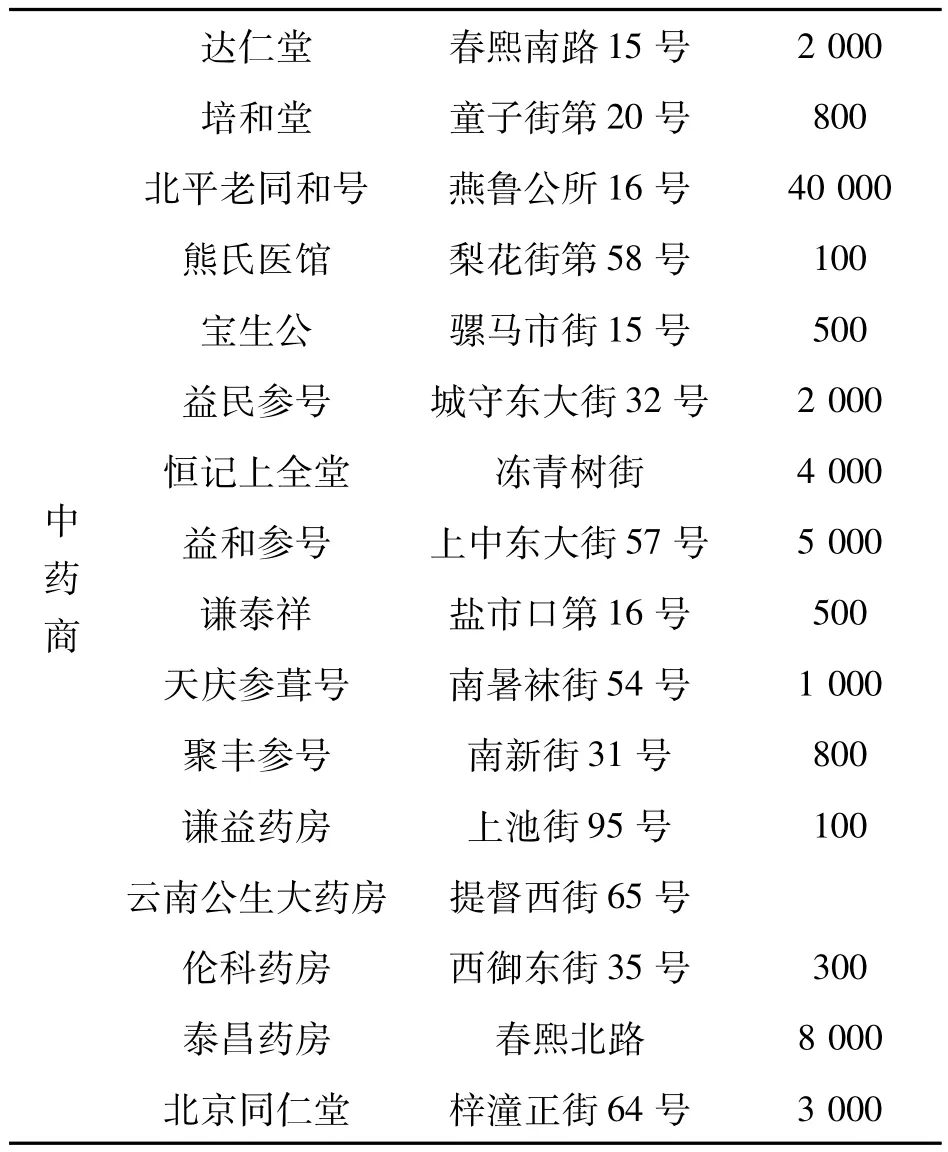

四川的西药经营情况与上海也有很大的相似性。以领牌药房为例,四川的领牌药房一般都能从上海药房拿到药品四折优惠,除去药品运输费用与税捐等,其利润仍然可观。以重庆最大的西药房华洋药房为例,30年代,“每年的营业,能做十余万元,他的盈余在三四万元以上,开办至今,统计他的盈余,总在七八十万元以上”[7]。同时,各药房的营业额也相对较大。如表二所示,1936年,重庆43家西药商业同业,总营业额达160余万元,平均每户约4万元,利润非常丰厚。

表二 重庆西药业营业概况(1936年)

但是,自1930年左右开始,西药房营利却开始变得相对艰难。至1937年4月,重庆西药业因不能支持而收折的药房即有“亚美、英美、华盛、新华、九洲、利通、美泰、远东、华成、立达、柏林、华英、友联、实用等十四家”,尚存的另外43家西药房基本亦不能获利,或者获利很薄。德发药房“近年亦复萧条,每年能售一二万元,维持不易”。甚至连盛极一时的重庆华洋药房的营业也“不能与昔日相比”[8]。

营利是销售与成本之间的差额关系的一种客观表达,它的最终影响因素在于供求关系。四川西药房的营利状况在1930—1940年的变化的原因也在于供求所反映的市场状况的变化。虽然由于西药的渐趋大众化,使其市场在消费与潜在消费量上有一个可预期的必然增长,但是,由于市场的“质”的发展并未有相应的大幅提高,使其供求关系出现了一种畸形的变异——需求“量”与供应“质”的矛盾所引发的供不应求与供过于求的双重存在。

1.药房数量过多、增速过快,西药商业竞争加剧。由于受到高额利润的刺激,人们纷纷投身于西药商业;但是,社会需求却未曾赶上供给的增速。在一定程度上,造成了一种供大于求的假象。1911年重庆仅有7家经营西药业务者,但到1930年,重庆就有了西药房26家,而至1934年,已加入西药业同业公会者即有38家,另有3家洋行也在经理西药业务,共有41家专营西药业务机构。如论者言重庆的西药商,“前数年颇获厚利,近以家数增加,营业状况,较前低落”[9]。

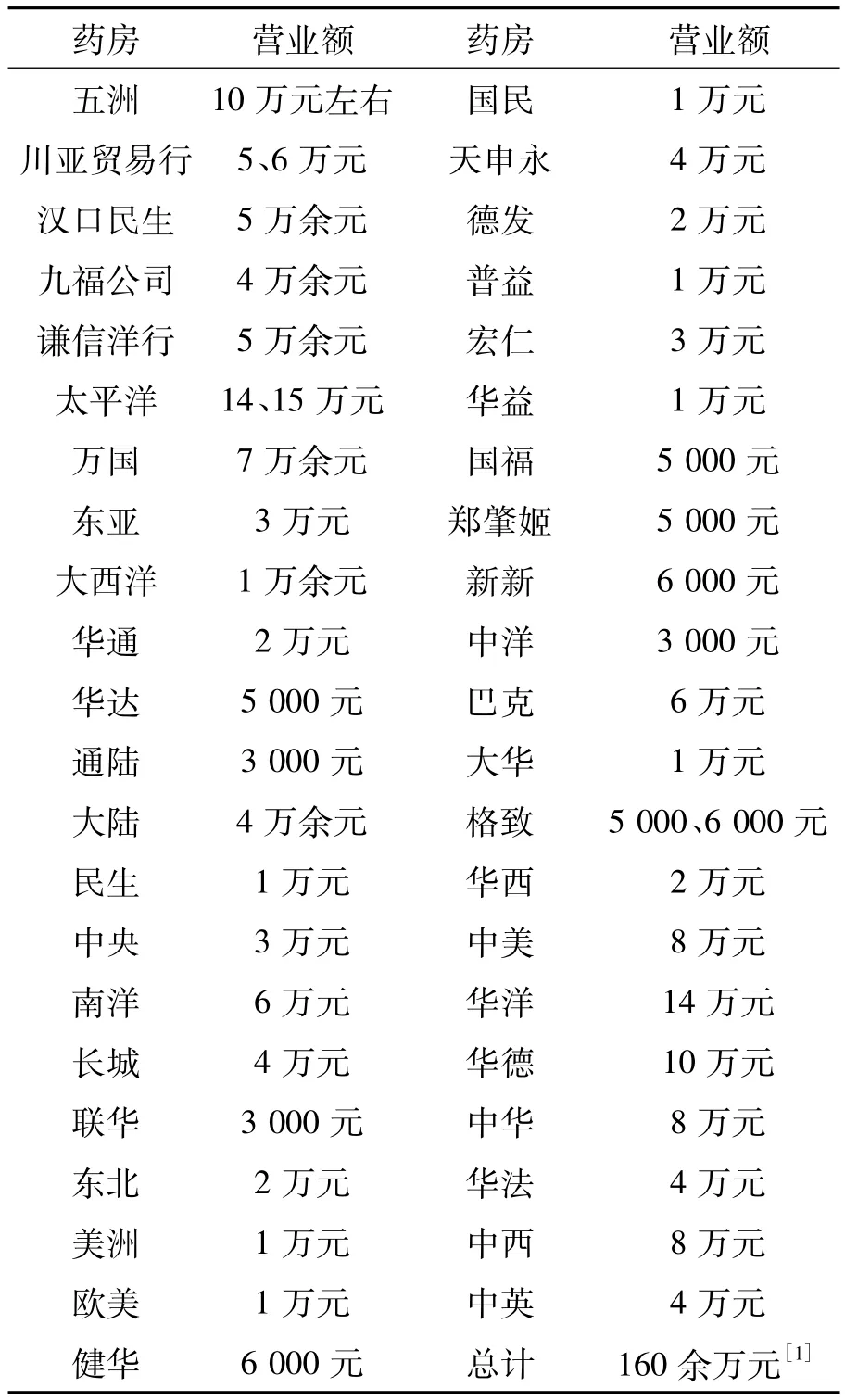

2.西药输入量的增多。这是一种实质上的供应增加,也是供大于求产生的实质原因。据《四川省志·医药卫生志》载,1931年以后,“各列强竞相争夺四川市场,西药输入大增”,至1936年,四川“西药进口数值增达300余万元”[10]。如表三所示,重庆关进口数据统计中的西药进口数值也非常庞大。

表三 1933—1936年重庆进口药品数值(单位:元)

3.农村破产,城市消费能力受到限制。民国时期,四川农村为兵祸、天灾所困,经济残破,如有人言:“四川农村崩溃,已为铁的事实,而其崩溃之程度,且较中国之任何省份为尤甚!至其崩溃之原因,则由于农业技术本身与天灾者不过十之一二,而由于封建势力之剥削、军事扰乱者则十之七八。”[11]由于四川的特殊城乡关系,使农村的破产不仅仅体现在农村地区,同样特别严重地影响到城市地区。这就抑制了城市消费的发展,也使西药消费受到影响。

4.政府对药品销售的限制。1931年,国民政府将西药分为两类:军用禁品与军民两用药品,限制非常严格,开放供市民日用者非常少[12]。西药商业在法令的限制下,出现了销售供应不足与消费日常萎缩的现象。

在1930年至1940年的数年中,由于诸多因素的影响,西药商业的经营活动出现了非常严重的危机。即便是在抗战爆发以后,由于需求的激增与消费预期的增强,四川各大西药房营业大增,利润有了较大提高。但是,随着西药来源日少,很多西药房又进入了无药可售之境地,“即较大药房,不能备货以便配方”,小药房营业几至停顿,重庆的民生、大西洋等数家药房均无法支撑[13]。

三、市场网络:全国与地方

市场是商品经济运行的载体与商品消费者欲望的表达方式。资本的利润转化,其实现的基础在于商品市场。虽然,资本与经营利润出现了非常严重的危机,但是,四川的西药销售网络却仍在逐渐形成,一个国际、国内与省内的立体网络渐趋成型。这个市场网络的形成又为西药的市场普及化以至西医药的日常化奠定了基础。

西药初系由西洋各国进口而来,后因中国近代制药化学工业兴起与发展,逐渐自产。四川偏处西南,各方面相对闭塞,西药自产步伐相对较慢。民国时期,四川所售西药主要仍是从上海、汉口等地转运而来,再以重庆,以及成都为区域中心市场进行分销。因此,在国家与地方两个层面,四川的西药销售构成了一个完整的市场网络结构体系。

作为以上海为中心的全国中心市场网络重要组成部分,民国四川的药房可分为三类:一是分设药房,即是沪、汉大型药房的分号,如五洲药房、民生药房、九福公司、谦信洋行与川亚贸易行等。早在清末,上海的药房就在积极开辟内地市场,中法药房就在成都设了一个中法药房。其后,汉口的日商若林大药房又在成都与重庆设立了两个分店。分设药房有总行较为有力的支撑,资本较为雄厚,如上海五洲成都支行,其资本1940年达12万元,居成都各西药房第二位。同时,分设药房的营业额也较大。据对重庆西药业的统计,1936年重庆的五家分设药房每年营业约为30万元,平均每户6万元[14]。

二是领牌药房,即是在组织上独立,借用沪、汉大药房的牌号。上海的各大药房在发展分店、分设药房的同时,也发展了一种领牌联号组织形式,即是外埠资本家出资开设的药房,可以通过合约的形式,在当地挂上有关上海药房的同样牌号,经销约定药房的本牌产品,享受特别折扣及赊货等优待,自负盈亏[15]。他们一般以四折到六折的价格向上海的约定药房购买药品,同时省下广告宣传的费用,也可享受年终回佣。四川的药房大都愿意向上海各大药房领牌,如成都的中西药房以及重庆的中西与中法药房。此外,老德记、太平洋、华洋、中英、中央、大陆、华西等药房大概也均系上海对应药房的领牌药房。这类药房利润丰厚、发展潜力较大,民国时候他们几乎左右了四川的新药业的发展。

三是本地药房,如成都的寿春、馥记、安宁、庚申、昶熙,重庆的天申永、国福、宏仁等药房。它们向上海、汉口各大药房批售药品得到的折扣相对较少,但其经营活动仍有保证。相对于领牌药房来说,这类药房资本较少,经营发展空间比较有限。寿春药房的资本额至1939年才1 000元,1940年也仅2 000元。同时,这类药房的营业也较为有限。在重庆,除天申永营业额较大外,本地药房的营业额大多都仅万余,其它如国福、新新、郑肇姬等营业更低至数千元[16]。

在四川省区内部,四川的各大西药房也组织起一定的区域市场网络。在各方面条件的影响下,以重庆为中心,以成都为副中心,以万县、宜宾、泸州、乐山、南充、广元为区域中心,以县为基础单位的西药商业市场网络结构逐渐成型。

交通对商业的影响是显而易见的,特别是在前现代社会。作为长江与嘉陵江的交汇处,重庆成为清代、民国时期长江上游最重要的商业和货物集散中心。1890年,根据中英《烟台条约续增专条》的规定,重庆成为我国第20个对外通商口岸。开埠通商进一步刺激了重庆经济的发展,新兴商业如西药房开始出现。1894年,近代四川最早的西药房——大美药房①见隗赢涛、周勇:《重庆开埠史》,重庆出版社,1983年,第52页。《重庆市志·卫生志》言四川最早的西药房应为华西药房,开设于清光绪十一年,即1885年。开办之后,重庆的西药商业逐步发展。到1911年,重庆大致已有英商卜内门洋行、韦廉士药房、白理洋行,德商谦信洋行,日商若林、瑞和洋行,华商格致药房等西药营业机构①卜内门洋行设立于1903年,谦信洋行开设于1905年,若林开设于1907年,见隗赢涛、周勇:《重庆开埠史·大事记》,重庆出版社,1983年,第220、222页;重庆市地方志编纂委员会总编辑室,《重庆大事记》,科学技术文献出版社重庆分社,1989年版,第35页;王笛:《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究(1644—1911)》,中华书局,2001年,第293页。山川早水见到重庆有日本洋行瑞和经营日药,散药与丸药好售,水药无甚销路。见山川早水著,李密、李春德、李杰译:《巴蜀旧影》,四川人民出版社,2005年,第245页。。而至1926年,重庆的西药营业机构发展到26家[17]。30年代之后,重庆的西药房更扩张至40家左右。1934年4月,重庆西药同业入公会者有38家,另有3家洋行经营西药业务而未入同业公会②加入西药同业公会者为长城、中西、中英、中美、华法、华德、大陆、华盛、华通、南洋、华西、科达、补一、柏林、普盛、健华、九福、中洋、太平洋、远东、天申永、华法、五洲、民生、美泰、太和、东亚、英美、华英、巴克、东北、利通、信昌、大美、新中华、中华、华康、欧美等38家药房;而卜内门洋行、谦信洋行、白理洋行三家洋行未入同业公会。。

地处川西平原中心的成都,“名都真个极繁华,不仅炊烟廿万家。四百余条街整饬,吹弹夜夜乱如麻”[18],商业活动自古以来都非常兴盛。清代末年,由于交通不便,成都的商业活动仍以土产为主。但是,其新兴商业如西药等也仍旧逐渐发生。成都的西药房,有史料记载最早者大概为1901年所设之中西大药房[19]。此后,大概还有中法大药房③成都中法药房大致应为上海中法的分号。1907年,上海中法药房在《申报》上发出一则优惠酬宾广告,其中就有载成都中法大药房亦执行此种优惠。参见《申报》,1907年2月初9。、法人之圣修药房④圣修药房系法国人穆雅克在平安桥“情爱圣修医院”内所附设之药房。参见:成都市地方志编纂委员会编纂,《成都市志·医药志》,成都:四川辞书出版社,2000年,第5页。、日商若林药房⑤日商若林药房在1919年的五四运动中因民族主义情绪高涨还曾被迫歇业,见游时敏:《近代四川贸易史料》,四川大学出版社,1990年,第22页;《四川通史》,第七册,四川大学出版社,1993年,第10页。。民国之后,成都又相继开设了新世界⑥新世界大药房开办于1919年,位于成都昌福馆,经营各种化妆香品、美术物品、家用良药。参见:《国民公报》,1921年7月6日。、华洋、昌华、中外、华西、寿春、华宁、成都市、健华、泰西等等药房,西药商业活动也日渐兴盛。到了30年代,成都的西药商业活动开始逐渐赶上重庆,药房数量与重庆相去不远。1931年,成都加入西药业公会者即有36家[20];1939年,成都的西药房又发展到40家[21]。

同时,到30年代,四川的西药商业活动开始在全省范围内扩展。1930年,宜宾、南充、泸州、万县等地也都有了西药房。大概在1901年有了第一家西药房⑦宜宾第一家西药房为华英药房,创设于光绪27年(1901年),地址在宜宾市内线子市街,创办人为陈子厚。参见:李国章遗稿,《旧宜宾工商事业发展小史》,《宜宾文史资料选辑》第8辑,总第17辑;杨松樵:《宜宾药业的片断回忆》,《宜宾文史资料选辑》,第7辑,总第16辑。的宜宾,在民国初年就已经开设了多家西药房。宜宾下北街有同德、英利、蜀南,东街有华南、春熙,走马街有捷华利药房[22]。南充在1919年有了第一所西药房明理西药房,此后,华西、新华、顺通、同仁等西药房也相继开设[23]。1933年,泸州就有西药房11家,西药从业人员17人[24]。万县大概为除成都、重庆之外,四川西药业最兴盛之地。据1935年的统计,万县就有西药房18家之多,主要集中于二马路一带,或附设于各医院之内[25]。而至1938年,虽然西药业开始出现倒退的现象,万县营业药房仍有温登、华洋、欧美、万国、崇德、国昌、廖广东、锡记复华、福星永、永信源、亨德利、及时等12家药房[26]。

西药房也开始向县级城市发展。30年代,大邑县设有川康、一德大药房;彭县有亚洲、天恩、中美药房;新津有春生、荣德、模范药房;郫县有广济药房、灌县有存仁、大林、广济药房。1933年,温江县城内仅有李篙阳、韦质文、骆集梧三家西药医生开设的医馆,均以行医为主,只售少数外用西药和针药,到1935年,郫县人王树堂开设广济药房,专门经营西药和成药,品种150余种[27]。1930年,射洪县的郭冥阶创建了“太和西药社”,此后,更相继出现了民生、健华、新民、沛林、太平洋等药房。1934年,这6户西药房建立了西药同业公会。至1936年,全县营西药业者更达15家[28]。而到抗战爆发之后,当时全县仅五万多人的西昌虽然洋货极其稀贵,但也有了2家西药房[29]。

在四川省区域范围内,西药市场以重庆、成都为中心,在各区域中心城市与县区市场,主要依托分店与联号两种组织形式,形成了非常紧密的结构。同时,以重庆、成都为中心市场的各大药房也积极加强与各县、市药房的联络。近代四川的西药较多的由上海、汉口等地运销内地。虽然宜宾、泸州等省级区域市场也有直接向上海、汉口等地订货,其他个人也可通过邮购的方式向外购进药品,但是,上海等地商人在四川的运销网络终点一般仍是重庆以及成都,甚至也包括有万县。四川的二级城市与各县城一般都通过重庆、成都的各大药房来货。因此,县市西药房一般都会主动与重庆、成都各大药房拉关系。同时,重庆、成都的各大药房为了发展下级市场,一般也会做好与县市药房的联络。如华洋大药房,就是因为与各县药房关系密切,他运来的药品与自制的家用良药,各县均乐于销售[30]。

四、结论:彷徨与希望

资本、经营(利润)与市场是商业活动的三个重要标志,它们影响商业活动的每个方面,又建构了商业活动本身。一般来说,资本、经营与市场是同步的过程,资本的扩张推进商业经营,商业经营的兴盛又推进着资本的扩张;经营活动依赖于市场的发展,又促进市场体系的发育;市场的供求刺激资本的投向,资本的投入又促进市场网络的形成。但是,在特定的时空环境中,这三者又不一定产生这样必然的结果。

1930至1940年,四川西药房的资本额在通货膨胀的压力下,出现了大幅的增长;但是,四川的西药经营却开始出现较大的危机。同时,虽然经营活动并没有取得较大发展,但是四川的西药市场网络却仍在日渐完善之中,西药市场网络由中心、次中心向县级区域发展。

资本由于通货膨胀的影响而出现虚假的繁荣增长,利润却是商业活动最为实在的标志。这表明,西药商业活动已然步入了一个尴尬的境地。然而,市场网络的不断扩张看似又在否定这个结论,此数年间,西药市场却是处于不断的扩张过程之中。但是,实际上,如果我们仔细一点分析,就可以看到这种市场扩张只是一种量的扩张,这种扩张更多集中于省内地方区域中心,而成都、重庆这两个省区中心城市的西药商业市场却并未出现扩张。相反,通过成都、重庆药房数量的统计可知,在30年代后期,这两大城市的西药商业活动基本未有发展。而彼时市场末端(县级区域)的发育,其主要的原因大概是国人对代表着科学的西方医学的认同向区域、城乡发展的结果。

总之,1930年至1940年,四川的西药商业活动较多是一种外在的量的扩张,并未实现根本性的质的发展,作为新兴商业的西药业步入了一个彷徨阶段。但是,这种彷徨却在抗战之后出现根本性的变化,西药房在各级城市中迅猛发展。这种发展又可表明,30年代的这种量的扩张是一个逐步推进的过程,而当社会条件产生变化的时候,这种量的扩张就必然会引起质的发展,这就为日后西药商业的大发展奠定了基础。

[1]罗志田.新旧之间:近代中国的多个世界及“失语”群体[J].四川大学学报(哲社版),1999(6).

[2]1934年1月成都市新药业公会会员名单[Z].成都市档案馆藏,104-1-1164.

[3][21]成都市政府统计室编:成都市政统计[M]. 1941:85-87,90.

[4][7][8][30]渝市西药业调查[J].四川经济月刊,1937(4).

[5]各地商业动态[J].四川经济月刊,1937(3).

[6][15]上海医药公司、上海工商行政管理局、上海社会科学院经济硏究所编.上海近代西药行业史[M].上海:上海社会科学院出版社,1988:51,96.

[9][12]重庆西药帮现状[J].四川月报,1932(4).

[10]四川省地方志编纂委员会编纂.四川省志·医药卫生志[M].成都:四川辞书出版社,1996:421.

[11]吕平登.四川农村经济[M].上海:商务印书馆,1936:569.

[13]陆思红编.新重庆[M].上海:中华书局,1939:195.

[14]渝市西药业调查[J].四川月报,1936(6).

[16]重庆西药业二十五年营业概况[J].四川月报,1937 (1).

[17]重庆市地方志编纂委员会编.重庆市志·卫生志[M].重庆:重庆出版社,1999:576.

[18]杨燮等著,林孔翼辑录.成都竹枝词[M].成都:四川人民出版社,1982:62.

[19]四川省文史馆编.成都城坊古迹考[M].成都:四川人民出版社,1987:189.

[20]成都西药业公会会员一览[Z].成都市档案馆藏,104-1-1164.

[22]杨松樵.宜宾药业的片断回忆[A].宜宾文史资料选辑(总第16辑)[Z],1989.

[23]四川省南充市志编纂委员会编纂.南充市志[M].成都:四川科学技术出版社,1994:461.

[24]泸县之医药业[J].四川月报,1933年2月,第二卷第二期.

[25]魏光孚,杨必河.解放前万县城区市场概况[A].万县文史资料选辑(第3辑)[Z],1989:179.

[26]抗战起后万县市场概况[J].四川经济月刊,1938年5月,第九卷第五期。

[27]郑华钰.温江医界旧闻[A].成都市群众艺术馆编.成都掌故(第三集)[M].成都:四川大学出版社,2001:548.

[28]射洪县商贸志编修委员会编.射洪县商贸志[M].内部印刷,1998:225、220.

[29]曾昭抡.大凉山夷区考察记[M].上海:读书出版社,1945:6,7.