我国资本产出比上升趋势的原因分析:1979—2007*

林诗博,王如渊

(西华师范大学区域经济研究所,四川南充637000)

一、引言

在卡尔多的经济增长的“程式化的事实”中,资本产出比率会大致稳定在一个数值。很多学者以此为蓝本构建了十分有价值的模型,其中最为经典的是Solw的增长理论。它从可变的资本产出比出发,证明了在稳态中,资本产出会保持不变。[1-2]在这里,资本产出比是一个稳定器,用来缓解经济增长中的不稳定性。同时资本产出比也是衡量资本投资效率、经济发展水平、经济增长的可持续性的重要指标。在Romer(1989)的研究中得出了以下结论:发达国家的资本产出比大致相当,发展中国家的资本产出比往往大于发达国家的资本产出比。这说明发达国家的资本投资效率高于发展中国家。[3]

在研究我国的资本产出变化方面,葛新元、陈清华等(2000)认为在短期我国各部门的资本产出趋于稳定,长期内具有下降的趋势,但是交通部门的资本产出比会上升。[4]张世贤(2002)通过对三次产业的增量资本产出比的研究发现由于体制因素,第三产业内部明显存在着X低效率问题。[5]樊瑛、袁强等(1998)认为发达国家一般处于诱发因素相对用尽的后期,经济相对稳定,所以资本产出值就大致相同;发展中国家由于诱发因素不同且处于相对活跃不稳定的前期和中期,所以资本产出值对于不同的国家有较大的差别。[6]张军(2002)、张烨卿(2006)认为我国改革开放后期资本产出比的上升是由于“增量改革”并没有带来技术或动态效率改进的一个结果。[7-8]曹吉云(2007)、雷辉(2009)也认为我国资本产出比在后期有一个上升趋势。

葛新元、陈清华等(2000)的分析年限过短,没有得到我国资本产出在后期上升的证据;而樊瑛、袁强等(1998)的结论虽然有理论指导意义,但是观点过于笼统,没有指出影响我国资本产出比变化的具体因素;张军(2002)的解释框架只能适用于特定的时期,并且缺乏合理的实证支持。张烨卿(2006)只是从内生增长理论出发,研究了我国资本产出比与人力资本之间的关系,但是没有分析我国资本产出比变化中的非效率原因。

本文首先通过增加研究范围年限的跨度得到有关资本产出比在改革开放后期上升的统计资料;再从理论分析和我国的实际情况出发具体讨论影响我国资本产出比的主要因素;最后利用实证分析来印证本文所得出的结论。本文所得出的结论将会更加精确、符合现实,所以由此而引申出来的政策措施也会更加有效。

二、资本产出比变化的理论模型

(一)新古典增长理论模型与内生增长理论模型

在新古典增长理论中,资本产出比是内生化的变量,经济系统可以选择资本缺少型的资源配置方式和资本丰裕型的资源配置方式来达到稳态。假定劳动供给增长率为n,技术进步率为g,社会总储蓄率为s,资本产出比为v,则索洛的稳态方程为:

社会总储蓄率是由不同阶段的收入水平、持久收入等变量决定,劳动力人口增长率是由人口出生率和死亡率以及那些影响劳动力的参与水平的因素决定,技术进步率被设定为常值,所以资本产出比v由外生并且给定的三个变量s、n、g决定。如果外生变量都为常值,那么资本产出比v也就是恒定不变的量。

Romer(1990,1994)认为知识的增长也可以通过投资来得到。由于知识为公共产品,具有非竞争性的特点,能够提高物质资本的边际收益。技术不再是外生变量,由投资水平决定。假定r是资本的产出弹性,ρ是主观贴现率,θ是相对风险规避系数,HK是研究部门的人力资本存量,δ是研究部门的设计产出率,则最优化后的资本产出比的决定式为:

因为技术进步率是由研究部门的人力资本存量和其设计产出率共同决定,所以人力资本存量的积累有利于经济增长率的提高。同时由于知识水平的提高,带动了物质资本的边际收益的提高,资本产出比在长期具有递减的趋势。

(二)影响我国资本产出比变化的主要因素

从新古典增长理论来看,影响一国资本产出比变动的因素主要有三个:社会总储蓄率、劳动力人口增长率和技术进步率。由于新古典增长理论视技术进步为黑箱模型,技术进步率只是通过拟合方程求出的一个固定值。然而内生增长理论通过技术内生化,使得技术进步率决定于人力资本存量。又因为人力资本存量也可以反映劳动力的总人数的变化。所以影响一国资本产出比变化的主要因素有两个:社会总储蓄率和人力资本存量,并且社会总储蓄率的增加对于资本产出比的上升具有促进作用,人力资本存量的增加对于资本产出的上升具有抑制作用。

然而我国作为一个发展中国家,资本产出比的变化有其特殊的原因。因为随着我国国民收入的增加,根据克拉克的产业变动规律,我国的第三产业占总产值的比例会增加。由于我国的第三产业的资本产出比一直保持着持续上升的态势,在其他条件保持不变的前提下,我国的资本产出比也会有所上升。

三、实证分析

(一)我国的资本产出比和三次产业的资本产出比

参照雷辉(2009)的研究成果,设定1952年的资本存量为2 195亿元(以1952年为不变价格),采用固定资本形成总额数据来作为衡量当年投资的指标,固定资本投资的年平均折旧率&为9.732%,利用公式Kt=Kt-1(1-&)+It可以求出我国1978—2007年各年的资本存量(以1978年为不变价格)。[9]国内生产总值也按照1978年的不变价格折算得到。最终计算出的资本产出比如图1。本文计算得到的资本产出比与曹吉云(2007)、张军(2002)所估计的资本产出比有大致类似的轨迹。[10]雷辉(2009)所得出的资本产出比小于西方资本主义国家的资本产出比,这似乎与现实有一定的差距。实际上我们只需要估计出来的资本产出比的变化轨迹与实际的资本产出比的变化轨迹类似就可以得到良好的结果。

我国的资本产出比的变化可以分为两个阶段:第一个阶段为从1978年到1993年,资本产出比从1.737缓慢下降到1.596,这个阶段资本产出比时有下降、时有上升;第二个阶段为从1994年到2007年,资本产出比从1.583逐渐上升到2.139,在这个阶段资本产出比有一个不断上升的过程。

图1 1978—2007年我国的资本产出比

为了具体研究是哪一个部门造成了资本产出比不断上升,本文计算出了从1990至2007年我国三次产业的资本产出比。三次产业的资本存量是按照李仁君(2010)的做法,以1952年为基期,折旧率为5%,以实际固定投资额为当年新增资本,计算出来后的资本存量可以根据固定资产价格指数变换成不同的基期。[11]我国三次产业各自的产值来自于统计年鉴中不变价格的国内生产总值。我国三次产业各自的资本产出比如图2。

图2 1990—2007年我国三次产业的资本产出比

第一产业的资本产出比逐渐上升,从1990年的0.116上升至2007年的0.768;第二产业整体上具有下降的趋势,从1990年的2.953下降至2007年的1.988;第三产业的资本产出比上升趋势明显,从1990年的2.574上升至5.073。由于第一产业的所占的产值比例和所占的资本存量比例都非常小,并且还逐渐递减,第一产业的资本产出比对于我国资本产出比上升的影响可以忽略不计。因此,虽然第二产业的投资效率的上升,第二产业资本产出比逐渐下降,但是由于第三产业的资本产出比的迅速上升,我国总的资本产出比在1990—2007年间的大多数年份都是增加的。

(二)我国的资本产出比的计量分析

1.变量的选取和初始拟合方程

首先在新古典增长理论中,资本产出比的变化取决于社会总储蓄率、劳动供给增长率和技术进步增长率,又因为在完全均衡中劳动供给增长率与技术进步增长率之和等于经济增长率,所以这里有两个变量可作为解释变量,即社会总储蓄率和经济增长率。其次在内生增长理论中,人力资本也是一个非常重要的变量。然而由于我国人力资本总量较低、增长率较快,难以从数值上体现我国技术进步的真实情况,所以本文采用了人力资本与物质资本之比来代替人力资本。又为了显示人力资本对于抑制资本产出比上升的影响,我们增加了劳动力与物质资本之比来与人力资本与物质资本之比作对比。最后根据上一节的论述,第三产业对于我国资本产出比影响重大,然而它是一个新的外生的变量,还是由社会总储蓄率决定的一个内生变量呢?对于这个问题,我们可以通过增加第三产业产值占总产值的比例这个变量来分析。

所以初始拟合方程为:

其中V表示资本产出比,作为被解释变量;S表示社会总储蓄率,初步估计其系数a1为正,因为社会总储蓄率的增加会促使资本流向资本密集度较高的行业,进而资本产出比有所提高;HKK表示人力资本与物质资本之比,初步估计其系数a2为负,因为人力资本与物质资本之比的提高有利于技术进步的提高及物质资本收益的提高; STR表示第三产业产值占总产值的比例,初步估计其系数a3为正,如果STR是一个独立的外生变量,那么它就能通过显著性检验,反之S和STR就会存在相关性,影响显著性检验;LK表示劳动力与物质资本之比,初步估计其系数a4为负,LK与HKK作对比研究就能够发现纯粹的劳动力与人力资本在抑制资本产出比上升方面的差异;DY表示经济增长率,初步估计其系数a5为负。其中,1979—2005年的社会总储蓄率由王弟海、龚六堂(2007)计算得到,2006年、2007年的数据是参考王毅、石春华(2010)的数据补齐;人力资本是采用焦斌龙、焦志明(2010)的估算;[12-14]第三产业产值占总产值的比例是第三产业的总产值除以国内生产总值;劳动力与物质资本之比是当年的就业人口除以当年的资本存量;经济增长率是不变价的国内生产总值的年增长率;第三产业总产值、国内生产总值和就业人口的数据来自于各年出版的统计年鉴。

2.拟合过程与结果

表1 回归结果

本文采用最小二乘法回归,所有回归结果见表1。首先把初始拟合方程命名为模型1,模型1的拟合优度和调整后的拟合优度较高,但是LK和DY的t统计量通不过显著水平为10%的t检验,所以首先剔除一个变量LK得到模型2。模型2的拟合优度变化幅度微小,这说明解释变量LK对于资本产出比的解释能力很小,但是DY的t统计量仍然通不过显著水平为10%的检验,所以接着剔除解释变量DY得到模型3。模型3的各解释变量的t统计量都能顺利地通过显著水平为5%的t检验,DW值在1%的显著性水平下落入在无自相关区域。

因为时间序列数据不可避免有可能存在着“伪回归”的现象,所以需要检验变量之间的协整关系。V、S、HKK、STR和模型3的ε的ADF根如2:

表2 ADF根检验结果

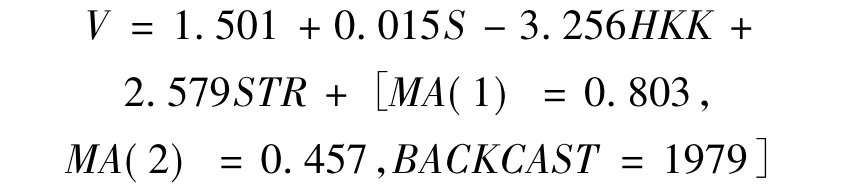

由于V、S、HKK、STR都为一阶单整序列,而残差序列ξ为平稳序列。这说明了V与S、HKK、STR存在着稳定的数量关系,而不是伪回归现象。所以最终的计量经济学模型是:

3.结论分析

实证分析得到,第三产业的产值比重的增加对于资本产出比的上升具有推动作用:当第三产业的产值比重每上升一个百分点,资本产出比就会上升2.579个百分点。且第三产业的产值比与社会总储蓄率之间并不存在共线性,且相关性也较低,这说明第三产业的产值比与社会总储蓄率之间不存在统计意义上的联系,也排除了我国第三产业产值比的提高是由于社会总储蓄率的增加促使资本更多地流向资本密集型行业(第三产业)的可能性。从经济意义方面来说,我国第三产业的产值变化符合克拉克定律,即在发展中国家中,随着国民收入和人均收入的提高,第三产业的国民收入比重会逐渐上升,所以我国第三产业的产值比不可能是由社会总储蓄率决定。而第三产业的产值比对于整体的资本产出比的影响过程如是:当第三产业蓬勃发展时,会出现了许多新的行业,而这些新的行业的资本密集度远远高于旧的行业,所以第三产业的资本产出比会持续提高,进而整体资本产出比也会有所提高。综上所述,我国第三产业的产值比对于解释资本产出比是一个独立的、与社会总储蓄率同等重要的解释变量。这与Vanek和Studenmund(1968)所作出的一国的增量资本产出比、资本产出比与一国所处的发展阶段和产业结构有密切的联系的论断相符合。

在实证结果中,社会总储蓄率得到的结果符合预期,即社会总储蓄率每上升一个百分点,资本产出比就会上升1.522个百分点。古典增长理论所论述的均衡机制也部分存在,随着社会总储蓄率的提高,会使资本更多流向资本密集型的行业,然而“还有”一部分资本流向是由于我国所处的发展阶段决定,更确切地说是由我国第三产业的产值比例决定。

在实证结果中,人力资本与物质资本之比能够通过显著性检验,而劳动力与物质资本之比不能通过显著性检验,且人力资本与物质资本之比每上升一个单位,资本产出比就下降3.256个单位。这说明单纯地增加劳动力供给和物质资本的投入,以数量取胜,并不能增加物质资本的投资效率,很容易陷入Krugman和Young(1994)所论述的高速增长但不可持续的境地当中;通过人力资本的积累,知识的积累,能够提高物质资本的边际生产率,带来经济的长期增长,从而使资本产出比在长期具有下降的趋势。

四、政策上的启示

首先,单独通过提高某一类企业或者某一行业的投资效率的政策来抑制全国资本产出比的上升可能会失效。因为我国的资本产出比上升与社会总储蓄率、第三产业的产值比有着密切的关系。第一,社会总储蓄率的上升会使得资本变得更加充裕,资本流向资本密集度更高的行业,这样各个经济部门的数量结构发生变化。即使某一行业的投资效率发生了改变,但是因为各行业的比例发生了变化,全国的资本产出比仍可能上升。第二,从我国目前所处的发展阶段来看,第三产业的产值比的上升在一定时期内具有不可逆转的趋势,由此而带来的资本产出比的上升是某一政策难以阻止的。

其次,在短期内适度降低社会总储蓄率、加快市场化改革有利于提高投资效率、降低资本产出比。因为我国的社会总储蓄率偏高,企业能够较为容易地获得投资资本,资本的使用成本不高,再加之国有企业的特殊地位和市场化不健全等诸多因素,使得我国大量资本以低效率的方式流向了国有企业。如果一方面降低社会总储蓄率,使资本变得更加稀缺,这既增加了企业的使用成本,也加强了商业银行合理使用资金的激励与约束;另一方面加快市场化改革,减少国有企业的优惠待遇,实行与私人企业、外资企业的无差别待遇,这会减少国有企业寻租的产生。两方面的措施会大大减少国有企业投资的非效率问题,使得我国整体的投资效率有所提高,资本产出比也会下降。

最后,为了达到在长期内使资本产出比下降的预期,我们应该强化人力资本的投入,加大对专业教育、职业教育、在职培训的投入,加快人力资本积累的速度,促使我国丰富的劳动力资源转化成专业化的人力资本,实现我国从制造大国到创新大国的转变。在以知识经济为主要特征的内生增长模式下,我国的资本产出比会如期下降。

[1]Solow R M.A Contribution To The Theory Of Economic Growth[J].Quarterly Of Economics,1956:65-95.

[2]Solow R M.Technical Change and the Aggregate Production function[J].The Review of Economics and Statistical,1957,39(3):312-320.

[3]Romer P M.1990.Endogenous Technological Change[J].Journal Of Political Economy,1990,98:71-103.

[4]葛新元,陈清华,袁强,方福康.中国六部门资本产出比分析[J].北京师范大学学报(自然科学版),2000 (2):178-180.

[5]张世贤.论产业投资效率与结构变动方向[J].中国工业经济,2002(12):28-34.

[6]樊瑛,袁强,方福康.中国经济增长中资本产出比分析[J].北京师范大学学报(自然科学版),1998(1):131-134.

[7]张军.资本深化、工业化与经济增长:中国的转轨特征[J].经济研究,2002(6):3-13.

[8]张烨卿.资本形成、内生技术与中国经济持续增长——基于资本产出比视角的实证研究[J].经济科学,2006(6):31-40

[9]雷辉.我国资本存量测算及投资效率研究[J].经济学家,2009(6):75-83.

[10]曹吉云,我国总量生产函数与技术进步贡献率[J].数量经济技术经济研究,2007(11):93-128.

[11]李仁君,我国三次产业的资本存量测算[J].海南大学学报(人文社会版),2010(2):47-52

[12]王弟海.龚六堂.经济增长中的消费和储蓄——兼论中国中国高储蓄率的原因[J].金融研究,2007 (12):1-16.

[13]王毅,石春华.中美储蓄率比较:从核算口径到经济意义[J].金融研究2010(1):12-30.

[14]焦斌龙,焦志明.中国人力资本存量估算:1979-2007[J].经济学家,2010(9):27-33.