浅谈问题情境创设在化学课堂中的应用策略——以《氨气的性质》教学为例

刘 莉

(江苏省丰县中学 江苏 丰县 221700)

问题情境是指个体觉察到的一种有目的但又不知如何达到这一目的的心理困境,也就是当已有知识不能解决新问题时而出现的一种心理状态。 根据“最近发展区”理论,人们对于自己有可能解决但是还不能解决的问题往往是学习的驱动力最强的时候,这时候经过学生自己的思考加上老师的点拨,问题就可以迎刃而解。 而我们教师创设问题情境的目的在于引起主体内心的冲突,打破主体已有的认知结构的平衡状态,从而唤起思维,激发其内驱力,使学生进入问题者“角色”,真正“融入”学习活动之中。 本文以《氨气的性质》一课为例谈一谈问题情境创设在化学教学中的应用策略。

一、教学过程

【情境创设】教师展示一组有关液氨泄漏的图片

讲述: 高速公路上罐装车上的液氨发生的泄漏,短短十几分钟,整个天空被浓浓的白雾笼罩,处处弥漫着刺鼻的气味,村民们携家带口惊慌失措向村外狂奔。 白烟过后,有20 人中毒,15 人被冻僵,同时大片的庄稼、蔬菜被熏死。 通过这一组图片,思考下列问题: 1.在液氨泄漏时村民为何要惊慌? 2.发生液氨泄漏时村民应采取什么应急措施?3.如何消除弥漫在空气中的大量氨气?4.为什么会有人冻僵? 5.同学们能够得出有关氨气的什么性质呢?

【师生小结】(一)氨气的物理性质:刺激性气味,易溶于水,密度比空气小,液氨气化是吸收大量的热量,液氨可做制冷剂。

【教师】 通过对氨气泄漏时的处理方法,我们知道氨气可溶于水,那么氨气在水中的溶解度究竟有多大呢?

【演示实验】氨气的喷泉实验。

【学生】观察并描述实验现象:烧杯里的水通过导管进入烧瓶,形成红色的喷泉。

【教师】烧瓶内形成喷泉的原因是什么? 说明什么?

【学生】 形成喷泉的原因是烧瓶内外形成一定的压强差,从而使烧杯里的水以喷泉的形式进入烧瓶中。 说明氨气在水中的溶解度很大。

【教师】氨气极易溶于水(1∶700)。

【教师】 我们在自然界和日常生活中见到了哪些喷泉现象? 与这里的喷泉形成有何不同?

【课件展示】火山爆发、广场的喷泉

【小结】总而言之,只要内外形成一定的压强差就能形成喷泉。

【教师】我们一起分析喷泉实验的另外一个现象。 请大家思考烧瓶中为何形成红色溶液?

【学生】 是酚酞溶液变红说明氨气溶于水形成的氨水呈碱性。

【教师】二、氨气的化学性质

1.与水反应

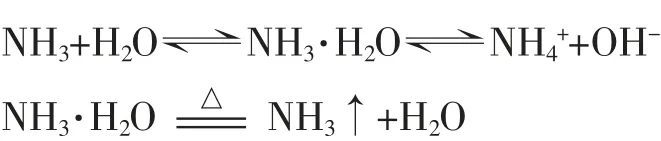

【教师】 氨气溶于水时, 大部分与水结合成NH3·H2O,NH3·H2O 小部分电离,NH3·H2O 不稳定, 受热分解为NH3和H2O。

【教师】氨溶于水呈碱性,那么大家考虑氨最容易和哪些物质反应?

【学生】与酸的反应。

【演示实验】用浓盐酸、浓氨水反应(魔棒生烟)。 浓硝酸、浓硫酸分别与浓氨水的反应。

【教师】发生什么现象? 分析发生的有关反应。

【教师】利用易挥发性的酸与氨反应时,有大量白烟产生,可以检验氨气或氯化氢的存在。

【教师】 结合H2S 中S 元素的化合价回忆H2S 的化学性质,推导NH3的其他化学性质。

【学生】 NH3中氮元素为-3 价处于氮元素的最低价态,所以NH3具有还原性。

【教师】氨的催化氧化是工业生产硝酸的基础,写出工业制备硝酸的反应原理

【过渡】性质决定用途,我们一起分析氨的用途。

【课件展示】以图表的形式,展示氨的用途。

二、评析

前苏联教育家马丘什金认为,问题情境的成分主要有三个方面:①问题情境的核心成分是新的、未知的东西,是为了正确地完成所提出的作业和必要的活动而应当加以揭示的东西,未知的东西的最大特点是具有一定的概括性,这是问题情境难度的标志。 ②问题情境的第二个组成成分是对新的、未知的东西的需要,这一成分反映了思维的动机方面。 ③问题情境的第三个组成成分是学生的可能性。 这种可能性包括学生已达到的知识水平和学生的创造能力。 问题情境的这些组成成分表现了思维的内部条件, 只有在具备这些内部条件的情况下,才能产生问题情境。

笔者认为,问题情境的构建策略有以下几个方面:

1.构建生活情境,应用于生活

化学与生活息息相关,经过高中化学的学习,学生应该能解决或解释生活中见到的基础的化学问题。 在本节课刚开始,以新闻为导入点,利用直观的图片,学生可以很容易的观察到氨气的危害以及处理方法。 这样的导入,学生会比较有成就感,如果生活中出现了这样的情况, 他们可以利用课堂上学过的知识把危害降到最低。生活中可以作为化学的生活情境的例子还有很多,像钢铁的腐蚀、原电池的应用、酸雨的危害、硅的应用等等。

2.构建实验情境,引起学生的学习兴趣

化学是一门实验学科,利用实验,可以培养学生的观察能力和语言表达能力,并且对于学生而言,有的化学实验简直就像变魔术一样,在这种现象明显而却有趣的化学实验的面前,所有的学生都会特别有兴趣,应用实验,恰恰可以激发学生的学习兴趣,并引起他们更深一步的探究,在此基础上,只需要教师适时的提出和实验相关的问题,就可以找到现象背后的本质了。 这也是化学在创设情境相比较于其他学科最有利的一面了。 在这节课中,有有趣的喷泉实验、魔棒生烟实验,相信可以使学生过足了眼瘾。 但是实验现象并不是重点,重点是让学生找到现象的本质。 所以教师一定要让学生带着问题看实验,看完实验现象以后要让学生思考该实验现象产生的原因是什么或者说明了什么性质,否则就真成了纯粹的魔术表演了。 像这样有趣的实验还有很多,像魔棒点灯,棒冰生火,海底世界,铝热反应,银镜反应等。

3.构建阶梯式问题情境,使知识层层深入

阶梯式问题情境, 这是将新旧知识紧密地衔接起来,使新知识建立在旧知识的基础之上,让学生的认识沿着教师设好的阶梯拾级而上,思维一步一步地向纵深发展。 知识的学习过程不是一个一蹴而就的过程,而应该是循序渐进的,让学生拾阶而上,逐渐登上知识的高峰,掌握知识的本质。 这样会在不知不觉中掌握了知识并且可以灵活应用。 例如这节课中的有关喷泉实验的知识就是这样处理的,从刚一开始的直观的喷泉实验的现象到分析产生喷泉的原因, 到产生喷泉的各种变式,最终又回归到生活中的喷泉和火山爆发,应该是完成了整个的认知过程了。 从学过的硫化氢的价态入手,分析氨气中氮元素的化合价, 从而找到相似的地方加以推理,举一反三,这才是学习的本质呢。

总之,应用问题情境创设可以提高化学教学的课堂效率,提高学生的学习效率。 为了充分发挥化学问题情境的教学功能和有效性,教师要做到以下几个方面:

(1)深入了解学生已有的知识结构、能力水平,帮助学生获得必要的经验,为学生顺利进入问题情境提供必要的准备。

(2)极力创设多种问题情境,以激发学生学习化学的兴趣和热情,引导学生主动探究。

(3)开发学生的非智力因素,提高学生合作、参与的能力。

[1] 戴珊玲.在硝酸教学中培养学生学习能力的教学策略管窥[J].中学化学教学参考,2009,(6):29-31