浅析上海市企业“用工荒、民工荒”现象

何 愉

(国家统计局上海调查总队,上海 200003)

浅析上海市企业“用工荒、民工荒”现象

何 愉

(国家统计局上海调查总队,上海 200003)

近年来,“用工荒、民工荒”现象引发全国范围内的广泛关注,上海作为我国东部沿海城市的代表,是否存在这个问题以及问题的症结到底是什么?国家统计局上海调查总队在近期开展了企业用工情况专项调查。调查显示,经济发展促用工需求增长,但目前用工格局仍“供大于求”;“用工荒”仅在特定时段出现,呈现春节因素为主和季节因素为辅的年周期特征。

用工荒;症结;调查

2011年作为“十二五”开局之年,经济运行仍将面临复杂局面,而中国经济的强劲增长及在国际金融危机中的率先复苏引人注目。随着经济的不断发展,企业用工需求加快增加,特别是经济发达地区。近年来,媒体频频报道长三角、珠三角等地出现“用工荒、民工荒”,引起全国范围内的广泛关注。上海作为我国东部沿海城市的代表,用工是否真的短缺?用工荒何时出现?刘易斯拐点是否真的已经到来?企业认为的“招工难”症结到底是什么?为回答这些问题,国家统计局上海调查总队近期在上海开展了企业用工情况专项调查,调查样本涉及8大行业门类共1553家企业。

一、经济发展促用工需求增长,目前用工格局仍“供大于求”

近年来,我国经济保持了平稳较快发展态势,上海也在积极应对国际金融危机冲击、克服自然灾害带来困难的同时,不断调整优化经济结构和产业结构。从上海市企业景气调查看,2000年一季度以来,企业景气指数均在景气区间运行;企业家信心指数仅在金融危机爆发初期的两个季度位于不景气区间。劳动力需求景气指数在危机前后均呈现稳步上行态势,它与企业家信心指数、企业景气指数具有相当高的相关性,相关系数分别达0.84和0.77。从上海市全社会各行业从业人员来看,其数量由2000年的745.24万人升至2009年的1064.42万人,年均增量为35.46万人。从第六次人口普查数据看,全国15周岁至59周岁的劳动年龄人口为9.2亿人,比2000年的8.25亿人增加近1亿人,年均增量近1000万人,且在人口年龄结构的比重中有所增加。由于劳动年龄人口包含农村和城镇,但农村所需农业劳动力逐年减少,而农村非农业劳动力尚未形成新的增长,所以新增的劳动年龄人口将主要供给城镇。另据国家统计局人口专家预测,“十二五”时期,劳动力供应总体充裕。2013—2020年劳动力资源将出现比较缓慢的下降过程,但仍将达到9亿人。此外,改革开放至今,我国农业和非农部门之间劳动生产率差异呈现扩大趋势,城镇居民可支配收入与农村居民纯收入之间的差距也在扩大,导致农村劳动力向城镇转移的动力持续加大。情况表明,目前阶段劳动力资源总量保持高位不变的情况下,社会用工仍将呈现“供大于求”的基本格局。

二、特定时段出现“求大于供”,呈现春节因素为主和季节因素为辅的年周期特征

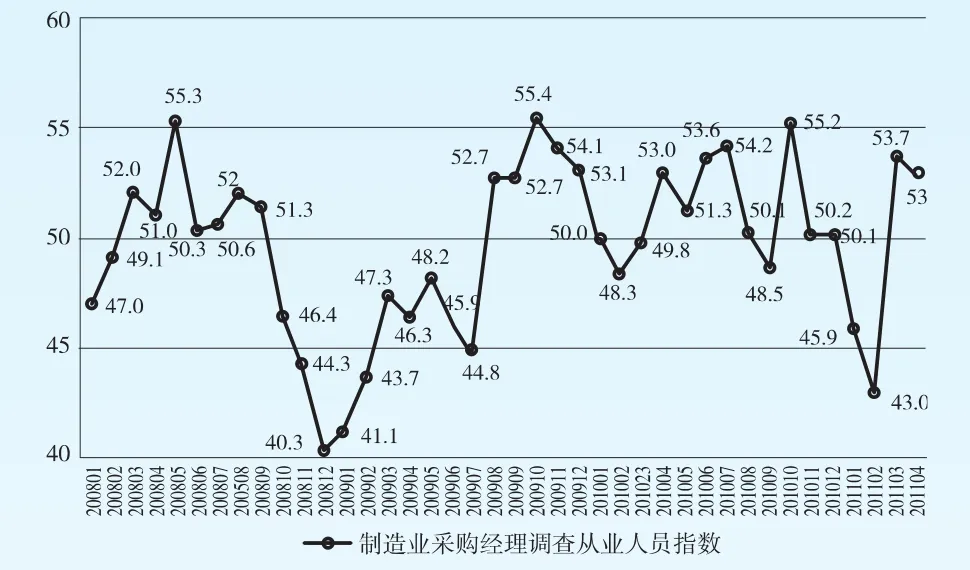

2008年以来,反映制造业企业从业人员增减情况的从业人员指数呈现以年度为周期的季节性波动。一是春节因素引发的“用工荒”。本次企业用工情况专项调查显示,有25.6%的企业反映“用工紧缺”是目前制约企业经营发展的主要困难,成为企业反映“原材料价格上涨、异常波动”(占调查企业总数的63.2%)之外的第二大问题。企业通常在春节前后出现“招工难”,而每年正月十五过后,农民工陆续返城,企业用工情况即逐步好转。从采购经理调查的数据也可以得到证实,2008年以来,4个春节后1个月的上海市制造业从业人员指数分别比上月上升2.9点、2.6点、1.5点和10.7点,显示用工短缺状况的确得以缓解。二是每年夏季出现的用工短缺。其程度往往小于春节,多为6月-9月间国外订单增多,造成局部用工短缺。从调查数据看,近3年的从业人员指数的次低点(除金融危机期间外)分别出现在2008年6月(50.3)、2009年7月(44.8)和2010年9月(48.5)。因此“用工荒”仅出现在全年中的特定时间段,并呈现出春节因素为主和季节因素为辅的年周期特征(图1)。

图1 制造业采购经理调查从业人员指数走势

三、农民工工资提高并非供求关系所致,而是劳动生产率提高的客观要求

从调查数据看,逾95%的农民工工资超过上海市最低工资标准。企业按照最低工资标准发放月薪的农民工比重仅占4.2%;月工资1280-1500元的占22.3%,1501-2000元的占37.1%,2001-2500元的占21.1%,2501-3000元的占9%,3000元以上的占5.1%,不清楚的为1.2%。据此推算,调查样本企业农民工月平均工资约为1911元。上海市自1993年建立最低工资制度以来,除2009年受国际金融危机影响国家统一部署未作调整外,每年都调整最低工资标准,今年是第18次调整。目前,有些学者认为最低工资标准的不断提高及农民工工资出现上涨表明我国的刘易斯拐点已经出现,同时意味着人口红利消失的前兆已经显现。然而,值得关注的是,农民工工资上涨的原因并非出于供求矛盾,而是劳动生产率提高的客观要求。第六次与第五次全国人口普查数据相比,每10万人中具有大学、高中和初中文化程度的人数均有所上升,而小学文化程度的人数则有所降低,文盲率也大幅下降。受教育程度的改善有助于提高社会的劳动生产率。因此,近年来,务工人员待遇改善和最低工资标准持续提高的真正原因是劳动生产率的提高,而非供求关系变化(注:上述用工格局“供大于求”也已证明),因此,简单地将工资上涨与刘易斯拐点联系在一起的结论并不恰当。

四、企业招工主观意愿有所增强,生活及其他保障力度加大

目前,企业需要招录的主要农民工为操作普工。用工情况调查显示,春节期间上海市企业缺工的主要类型为操作工人(41.2%的调查企业反映)、技术工人(25.6%的企业反映)和普通工人(13.6%的企业反映)。各行业企业农民工普工缺工比例平均水平约为15%。受其影响,有32.7%的企业要求员工满负荷运转;17%找其他企业代工;16.8%要求员工超额加班;14.3%有订单却不能接;12.9%开工率下降,只能小规模生产经营。值得欣慰的是,期间近半数(49.8%)农民工踊跃加班,积极性较高;仅不到一成(9.5%)农民工不愿加班。在企业招工环节方面,主要通过劳务中介组织(占调查企业总数的75.9%)、老员工介绍(占42.8%)和招聘会(占23.7%)等方式招录农民工。近半数(48.5%)调查企业认为招录农民工与去年同期相比难度加大,企业招工的主观意愿有所增强。自2002年上海市发布实施《上海市外来从业人员综合保险暂行办法》以来,企业为外来从业人员缴纳综合保险的参保人数由2002年的30.3万人增至2009年的378.41万人。在吃、住等保障方面,企业加强了对农民工的用餐住宿保障,有近八成企业免费供餐,其中,每天三餐全免费的占企业总数的10%,两餐免费的占22.8%,一餐免费的占43.8%。有逾四成企业提供宿舍。与此同时,企业加强对农民工的培训,经常培训的超过四成(占43.4%),这都表明企业对招工的客观保障亦有很大提高。在应对今后“招工难”方面,企业表示将采用“涨工资”(占调查企业总数的67.4%)、“增福利”(占51.8%)、“加保障”(占38%)和“多培训”(占35.3%)等方法(图2)。

图2 企业运用不同方法应对“招工难”(占调查样本企业百分比,单位:%)

五、企业认为“招工难、用工荒”主要存在四大症结

企业用工情况调查数据显示,与去年同期相比,超过半数企业认为招录农民工的主要困难在于“农民工流动性过大”(占调查企业总数的61.5%)和“农民工薪资要求提高”(占52.7%)。这与上海和国内其他地区的工资水平差距缩小,而生活成本压力居高不下等因素有关。加上新生代农民工的出现,老一辈农民工进城打工“生存型”已逐步演变为“发展型”的模式,故造成流动性加大。从要求提薪的角度看,一方面,由于物价上涨等因素,劳动力价值(由维持劳动力的生产和再生产所需要的生活资料的费用决定)本身有提高的要求;另一方面,每年春节前后,各大报刊媒体报道“用工荒”的同时,通过春节期间加薪招工的一些个案引发新闻舆论和导向,对进城工作的农民工主动要求提薪形成心理暗示。企业认为上海市“招工难”的症结,主要有“沪上吃、穿、住、行等生活开支大”(占调查企业总数的86.7%),“沪上工资水平没有吸引力”(占44.4%),“农民工特别是新生代农民工流动性大”(占39.4%)和“农民工家庭生活、子女教育等问题较难”(占33.5%)。

10.3969/j.issn.1674-8905.2011.07.003

周群艳)