校际公选课之“地震与地震灾害”的教与思

江国明

中国地质大学(北京)地球物理与信息技术学院,北京 100083

校际公选课之“地震与地震灾害”的教与思

江国明

中国地质大学(北京)地球物理与信息技术学院,北京 100083

由于选修校际公选课的学生来自于不同的高校,其专业背景差异很大,所以校际公选课与校内公选课的教学思路和方法有很大不同。本文以“地震与地震灾害”课程为例,详细分析了校际公选课教学过程中存在的问题,并提出了相应的解决措施。

校际;公选课;地震与地震灾害

本文所指的校际公选课即北京学院路地区高校教学共同体(以下简称“共同体”)公共选修课的简称,其目的是以资源共享为途径,加强学生综合素质培养,与其在校专业素质培养相结合,形成一个有机的整体,培养国家急需的高素质创新人才。十几年来,“共同体”开课1200多门次,参加学习的学生超过10万人次,学生选修“共同体”校际选修课已平均达到其整个选修课的40%,占总学分的8%①北京学院路地区高校教学共同体网站. http://www.xueyuanlu.cn/。

中国地质大学(北京)作为“共同体”成员之一,每学年开设9门校际公选课。笔者有幸作为“地震与地震灾害”课程的合讲教师参与了校际公选课的教学。“地震与地震灾害”是由地球物理与信息技术学院负责开设,主要是使学生系统地了解天然地震学的基本理论体系和研究方法,掌握地球内部的构造、天然地震的基本类型、特征和地震活动的主要特征,并学习地震灾害的分类和减轻地震灾害的对策,从而使学生掌握有关地震与地震灾害的科学知识、研究途径和减轻地震灾害的基本措施。

由于选修校际公选课的学生主要来自于学院路其他高校,所以这就造成了校际公选课与校内公选课在教学上的差异。在此,笔者将以2011年春季的校际公选课“地震与地震灾害”为例,详细阐述教学中遇到的问题,并给出相应的解决思路。

一、教学中存在的问题和解决思路

1.选课学生

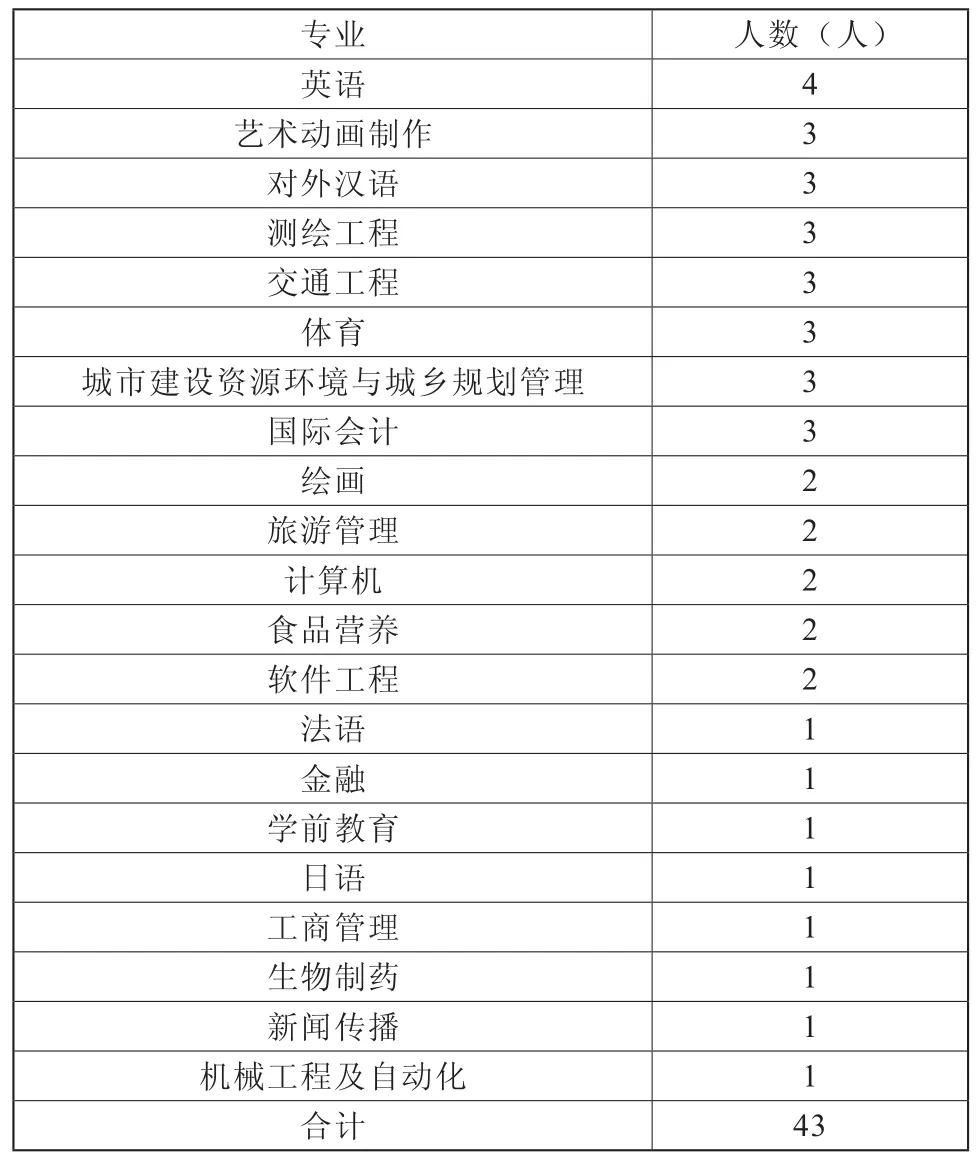

学生是教学的主体和对象。为了使选修“地震与地震灾害”课程的学生具有针对性,我们在开课申请表中特提出“学生具有一定的地质学或地理学知识”的要求。以2011年春季学期为例,共有43名来自北京城市学院、北京语言大学、中国矿业大学(北京)、北京联大应用文理学院、北京联合大学、首都体育学院、北京航空航天大学等高校的本科生选修“地震与地震灾害”,而这些学生的专业差异非常大(表1),绝大多数学生的专业背景是不满足选课要求的。

表1 2011年春季校际公选课“地震与地震灾害”的选课情况

在2010年秋季,“地震与地震灾害”曾作为中国地质大学(北京)的校内公选课,共有59名学生选修此课,其专业主要包括地质学、地球物理学和资源勘查工程等(见表2)。

将校内与校际公选课的选修学员的专业进行对比,可以看出,选修校际公选课的学生的专业分化非常严重,而且绝大多数学生在大学期间根本没有进行过地质知识的系统学习,更没有接触过天然地震。如果将校内公选课的讲授方式直接移植到校际公选课上,那么授课效果肯定不理想。如何让不同专业的学生能够听懂和理解这门课的内容呢?笔者通过分析学生专业,在遵从原有教学大纲的前提下,对授课的侧重点做了相应改变。客观地讲,调整授课内容仅仅是权宜之计,为了使每位选修此课的学生都能有所收获,笔者考虑还应主动劝退纯粹“混学分”的学生,达到“教”与“学”的双赢效果。

表2 2010年秋季校内公选课“地震与地震灾害”的选课情况

2.课堂纪律

课堂纪律是顺利进行课堂教学活动的保证。一位心理学教授曾经说过:“教师必须把纪律作为他进行教学的一个重要部分教给学生。可以肯定,其重要性不低于所规定的课程的学科内容。” 这充分说明了课堂纪律的重要性。

在2011年春季的“地震与地震灾害”校际公选课上,第1次上课时就出现了早退、旷课和课堂交头接耳等现象。为了杜绝这种现象的再次发生,笔者当即约法三章:(1) 开始上课和放学时分别签到1次,若缺少1次,以旷课处理;(2)上课期间,绝不允许交头接耳和吃零食;(3)教师绝不迟到和拖堂(延迟下课时间)。

第1条措施可以保证学生按时上下课,避免早退现象。因为所有的学生选修此课的最终目的是获得学分,而笔者在制定第1条措施时,便明确指出,出勤率直接影响着最终成绩。如有一半课程未能出勤,则无法获得最终成绩。如有特殊情况,可以请假,只要理由充分,便可准假。

第2条措施是为了营造安静的课堂环境。自制订后,仍有学生不自觉,在课堂上与同学随意聊天,严重影响了其他学生的听讲。如何处罚违纪学生?笔者根据经验总结出2条应对措施:对于首次违纪的学生,以提醒为主;对于再次违纪的学生,则要求学生说出自己所在学校的名称。该措施的效果非常明显。因为学生均来自不同高校,为了维护各自学校的名誉,便会自觉地约束个人的行为举止。

第3条措施是通过教师的表率作用来增强学生的时间观念。笔者引用《论语》中的一句话“己所不欲,勿施于人”来阐述这一措施的必要性。如果要求学生不迟到、不早退,那么教师本人必须按时上下课,绝不出现拖堂现象。每堂课的时间是50分钟,只要课间休息铃声一响,不管讲到多么重要的地方或者还剩几个字在黑板上没写完,笔者都会立刻停止讲课或板书。因为只有这样,才能以自己的实际行动告诉学生“尊重时间,遵守约定”的重要性。

3.授课内容

无论是基础课,还是选修课,授课内容都是课堂的灵魂和核心。为了向学员系统地介绍天然地震知识,“地震与地震灾害”的课程内容主要包括5部分:地震学简介(4学时)、天然地震的特点(6学时)、地震波传播与地球内容构造(12学时)、地震灾害(6学时)和减轻地震灾害的对策(2学时)。

在2010年秋季的校内公选课中,本课程的重点和难点是第3部分,即地震波传播与地球内容构造。由于当时选课的学生主要来自地质、地球物理专业以及与之相关的专业,所以在讲解第3部分内容时,笔者曾详细讲解了波动方程的推导及求解过程。然而,考虑到校际公选课学员的专业基础,笔者对地震波传播理论仅介绍了基本原理,并未涉及到任何公式的理论推导。但为了让学员能够直观地了解纵波和横波在地球内部介质中的传播过程,笔者从网上(主要是IRIS网站:http://www.iris.edu/hq/)搜集了大量的地震波传播特点及性质的视频和一些水波传播的实例。通过对比地震波与水波传播的异同点,使学生们认识到地震波是一种特殊的弹性波。通过分析和研究地震波,人们可以“看清”地球内部的结构。课后,学生纷纷表示通过观看视频和动画,不但深刻认识了地震波的传播原理,而且提高了学习兴趣。从中不难发现,笔者由于改变了传统的教学思路,在课堂上引入视频或图片将抽象的理论问题转化成直观的画面,达到了事半功倍的效果。在今后的教学中,也应引入这一思路,从而提高教学效率和学生的学习兴趣[1]。

尽管本次校际公选课的课程内容通过5个方面向学生阐述了地震相关的科普性知识,但仍然缺少地震预测方面的内容。众所周知,“地震是不可预测”是全球主流观点。因此,笔者在课堂上也将这一观点传授给学生,并通过“沙堆模型”来说明地震不可预测的原因。但是,地震真的不能预测吗?如果不能预测,那么发生于1975年2月4日的辽宁海城地震为什么又被成功预测了呢?难道仅仅是巧合吗?2008年的“5·12”汶川地震和今年的“3·11”日本地震就真的没有前兆吗?为了回答学生的问题,笔者试图从网上搜集地震预测的相关内容,但遗憾的是,网上的资料鱼龙混杂,难辨真伪,因此当时无法给出正面答复。幸运的是,在2011年6月,中国地质大学(北京)与商务部培训中心联合举办了“发展中国家地震监测技术基础培训班”,笔者作为校方联系人负责联系授课专家并组织专家授课。在整个培训过程中,16位应邀前来的专家分别对目前中国地震预测的发展现状和研究成果、国家地震台网系统建设以及地震基本参数测定等进行了详细论述,并指出大震前均有异常现象,只要综合分析这些异常现象,那么破坏性地震是有可能被预测的。笔者已搜集了所有专家的讲座课件,准备重新整理后制作成“地震预测”专题,添加到原有的课程内容中,从而弥补了“地震与地震灾害”课程中无“地震预测”内容的缺憾。这不仅丰富了课程内容,而且可以促使学生对“地震可否预测”这一世界性难题进行新的认识和思考。

4.师生交流

课堂上师生之间的交流是否畅通、融洽,是决定教学效果高低的重要因素,也是决定教学效果高低的关键[2]。为了充分调动学生的学习积极性,加强师生交流,笔者结合校际公选课的特点,采取了以下3条措施。

(1)用“事实”说话。2011年春季的“地震与地震灾害”于3月12日开始上课,而就在前一天,发生了“3·11”日本大地震。据国内媒体报道称海啸将整个仙台市淹没了。为了求证这一消息,我咨询了仙台的朋友。事实是,海啸仅吞没了沿海村庄,而仙台市内并未受影响。笔者在第一堂课上便以“3·11”日本大地震为例向学生们介绍了地震与海啸的关系,客观评价了国内媒体的职业素质。并且在随后的几次授课中,仍以日本地震发生后产生的社会质疑和现象向学生们逐一解答,比如为什么说日本地震是天灾而不是人祸,为什么日本地震会造成中国的抢盐事件等。由于笔者恰当的导入并引入用客观事实诠释地震灾害和后续影响,学生的思路很快地融入到课堂教学中,而且他们也比较容易接受教师的教学风格,这样便无形中拉近了师生距离。同时,通过笔者的自身行为,也向学生们传达出“尊重科学,尊重事实”的道理,达到了教书育人的目的。

(2)鼓励提问。由于校际公选课的学员来自不同的高校,因此专业知识背景差异非常大。在课堂上,笔者很难让每位学员都能够完全理解所讲的知识。在这种情况下,笔者采取“鼓励提问”的方式促使学生参与到课堂教学中,既能深化课堂知识,又能培养学生独立思考的能力。提问的方式不仅仅局限于课堂发问,还可以通过写纸条或电子邮件的形式提出问题。通过提问,不仅加强了师生间的互动,而且还能让教师了解到教学中的薄弱环节。开课伊始,提问的学生并不多,为了鼓励大家提问,笔者在课间休息时主动询问学生是否有疑问;随着课程的推进,学生的问题也逐渐增多,而且由原来的被动询问变为主动提问。笔者认为,学生的疑问往往是他们感兴趣和关注的问题,因此对于学生提出的每一个问题,笔者都会精心准备。但需要指出的是,笔者并不把提问次数的多少作为最终的考核指标。因为那样做,容易让学生产生反感情绪,所以笔者并不鼓励为了活跃课堂气氛而强迫学生提问的做法。

(3)创设互动情景。通过“鼓励提问”的措施,很多学生积极地参与到教学中,提出了很多很好的问题和建议。除此之外,笔者还采取“创设互动情景”的方式进一步调动学生的学习兴趣。比如在讲解第5部分(减轻地震灾害的对策)时,笔者需向学生讲授“如何在大地震中做好防护和求生”的内容。为了让学生更好地理解和掌握地震的防护措施和求生技能,笔者将课堂设置成竞答现场,将地震中的防护和自救措施分解成不同的竞答题目,并给出4个不同的选项,由学生给出正确答案。为了配合这次“竞答”,笔者还从网上下载了地震自救的视频。通过这些举措,学生们的参与热情异常高涨,不仅了解了地震中的自救措施,而且增进了师生交流,使得教与学有机地结合在一起。当然,并不是每一节内容都适合于采取这样的方式,必须根据课堂内容的实际需要,合理而恰当地选择授课方法,达到事半功倍的教学效果。

二、结论

校际公选课由于其特殊的学员构成而造成了与校内公选课所不同的教学思路和方法。笔者根据自身的教学经历,以2011年春季校际公选课“地震与地震灾害”为例,将教学过程中遇到的问题进行详细的分析,并提出相应的解决方案,为将来提高教学效率和效果积累经验。

[1]郭成,袁静.浅谈多媒体课件制作及课堂教学[J]. 中国地质教育,2007, (63):112-115.

[2]张丽,吕茂.如何构建大学师生交流平台[J]. 商品与质量,2010,(S8):158-158.

Teaching and Thinking of Earthquake and Its Disaster of the Inter-college Public-elective Course

JIANG Guo-Ming

China University of Geosciences, Beijing 100083, China

The teaching methods for the inter-college public-elective course is different with that for the inner-college one because the students choosing the inter-college public-elective course come from different colleges and their major backgrounds are largely different. The author takes a course named earthquake and its disaster as an example and analyze the problems during teaching in detail, and propose some corresponding measures.

inter-college; public-elective course; earthquake and its disaster

G640

A

1006-9372 (2011)04-0096-04

2011-07-05;

2011-10-26。

中央高校基本业务费(重点项目)“中国东北地区西太平洋俯冲板块精细结构及深源地震发震机理研究”(2010ZD09);国家自然科学青年基金“西太平洋俯冲板块内橄榄石亚稳态楔的结构研究”(40904021)资助。

江国明,男,讲师,主要从事天然地震学相关的教学和研究工作。