云南少数民族的语言和文化对颜色认知的影响

张启睿,谢书书,张积家

(1.北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875;2.集美大学教师教育学院,福建 厦门 361021;3.华南师范大学心理应用研究中心,广东 广州 510631)

云南少数民族的语言和文化对颜色认知的影响

张启睿1,谢书书2,张积家3

(1.北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875;2.集美大学教师教育学院,福建 厦门 361021;3.华南师范大学心理应用研究中心,广东 广州 510631)

以语言普遍论和语言相对论争论的三大问题为线索,对云南少数民族的颜色认知进行研究,旨在考察不同民族的语言和文化差异是否会导致颜色认知的不同。结果显示,彝族、白族、纳西族和汉族大学生对11个基本颜色词的分类既有共性又有差异;“蓝”、“绿”词汇混用的纳西族对蓝、绿的辨识显著地比汉族困难;彝族、白族、纳西和汉族大学生对黑、白颜色的认知结果与其黑、白文化相一致。研究表明,语言和文化对颜色认知具有重要影响,支持语言相对论。

语言相对论 语言和文化 颜色认知 云南少数民族

对语言、文化和思维的关系,一直存在两种不同的观点:(1)语言普遍论(Linguistic Universalism):认为思维是普遍的、同一的,人们可以跨越语言和文化的障碍进行交流。思维先于语言而产生,语言是思维的输出/输入系统,语言差异并不影响思维的一致性。(2)语言相对论(Linguistic Relativism):认为文化通过语言影响思维,影响人们对经验的分类,语言差异将会导致思维的差异[1]。语言相对论以Sapir-Whorf假设为代表,这一假设被区分为三个层次:(1)强式:语言决定思维;(2)弱式:语言影响知觉;(3)最弱式:语言影响记忆[2]。虽然语言相对论在提出时得到一些证据支持,但由于不符合行为主义的传统和Chomsky理性主义的时代精神,在早期一直遭到质疑。直到20世纪80年代以后,Sapir-Whorf假设得到大量认知心理学和认知神经科学研究成果的支持。语言与认知的关系再次成为研究热点。人们发现,不同语言和文化的人在典型性判断、时间表达、数的表达、语法性、亲属词认知和社会知觉等方面存在差异。讲不同语言的人有不同的脑皮层表征和结构。这些证据证明,语言对认知有重要影响。在众多研究领域中,对不同语言和文化的人进行的颜色认知比较研究为语言相对论提供了强有力的证据。

一

20世纪五六十年代,Brown等人发现,英语颜色词的编码能力与颜色再认能力呈正相关,从而支持Sapir-Whorf假设。但这一结果遭到其他学者的质疑。Berlin和Kay发现,每种语言都有少量的基本颜色词,它们由一个词素组成,不可能被包含在另一种颜色内。不同语言的颜色词的数目不同,但每种语言都从黑、白、红、黄、绿、蓝、棕、粉红、紫、橙、灰11个颜色名称中抽取基本颜色词,因此,存在一种普遍的结构[3]。Heider等人发现,新几内亚的Dani人只有mili(黑)和mola(白)两个颜色词,但颜色认知和英语讲话者没有显著的差异[4]。此后,支持语言相对论与支持语言普遍论的学者在语言与颜色认知的关系上展开了大量研究。分歧主要体现在以下三个基本问题上。

(一)对颜色的分类

不同语言中有不同的基本颜色词,颜色词有类别之分,颜色本身也有类别之分。前者属于语言中的颜色类别,后者属于知觉中的颜色类别。语言中的颜色类别与知觉中的颜色类别究竟是何种关系,引起了许多争论。语言相对论认为,语言类别建构知觉类别,二者是同形的。语言普遍论认为,语言类别和知觉类别很少有交叉,知觉类别先于语言类别而存在,而且并非所有的语言都标识所有的知觉类别[5]。如果语言普遍论的观点成立,那么,无论语言类别如何,颜色知觉的类别分布应该是普遍的。即无论不同语言中基本颜色词如何不同,人们对颜色的分类应该具有同一性;如果语言相对论的观点成立,颜色类别知觉的空间分布就应该与语言类别的分布一致。即语言中颜色词的使用不同,会影响人们对颜色的分类。多数研究者采用颜色分类实验对这个问题进行研究,得出了不同的结果。Berlin和Kay让不同文化的被试将颜色片分组,发现组间的边界有很大变异,这可能由文化差异造成;但如果让被试在颜色片组中找出最好的样例,基本颜色词的原型又有普遍性[3]。Davies等人让英、俄和Setswana语被试按照相似性将65种颜色分类。三组被试的分类既相似,又有差异。Setswana语被试比英语、俄语被试更多地将蓝色和绿色分在一起。Setswana语被试在分类的一致性、分类的数目上也与俄语、英语被试不同[5]。

(二)对蓝、绿颜色的认知

由于蓝色和绿色的词汇在多种语言中有特异的表达,对蓝、绿颜色认知的研究就成为语言表达是否影响颜色认知的热点。在Berinmo语中,“蓝”和“绿”用同一个颜色词来表达。Davidoff等人发现,Berinmo语被试倾向于把蓝色卡片和绿色卡片归为同一类,英语被试却把它们分为两类。这说明,Berinmo语被试比英语被试更难以区分出蓝和绿的边界,Berinmo语被试和英语被试的颜色认知差异与他们语言表达差异一致[6]。Davies比较了英语、俄语和Setswana语(南非博茨瓦纳共和国的语言)被试的颜色分类差异。Setswana语用“botala”一个词来表达蓝和绿,英语用“blue”和“green”两个词,俄语中有“sinij”,“goluboj”和“zelenyj”三个词,不但表达蓝和绿,还区分暗蓝和亮蓝。Davies发现,Setswana语被试倾向于把蓝色和绿色分在同一组,俄语被试倾向于把暗蓝色和亮蓝色分成两组[7]。为了反驳语言相对论学者发现的在蓝、绿颜色类别的一系列实验证据,主张语言普遍论的学者用婴儿和其他灵长类动物为被试,来证明颜色知觉是灵长类动物先天存在的普遍能力。Franklin等人让4个月大的婴儿习惯化绿色刺激后,同时呈现蓝、绿刺激。结果发现,婴儿对蓝色刺激表现出去习惯化[8]。Matsuno等人在学习阶段训练一只猩猩将“绿色”类别标签贴在墨绿色卡片上,在实验阶段,给猩猩呈现淡绿色和淡黄色的卡片。结果发现,猩猩选择给淡绿色卡片贴上“绿色”标签,而不给淡黄色卡片贴上“绿色”标签[9]。

(三)语言与文化对颜色认知产生的是直接效应还是间接效应

语言与文化是否只是作为策略影响颜色记忆,而非影响颜色知觉空间?Pilling等人指出,在识记颜色阶段,被试有可能先将颜色转换为颜色词进行识记,再认阶段再通过匹配这些保留在记忆里的颜色词和目标颜色名称来完成任务。当目标颜色大量可命名时,这种效应会更加显著,这被称为直接语言效应(direct language effects)。如果直接语言效应是语言影响颜色认知的唯一途径,颜色类别知觉与语言之间应是相互独立的,语言不过是作为一种策略来帮助被试完成任务而已,影响力是暂时的,并未从根本上改变颜色知觉[10]。但是,Özgen等人却认为,语言和文化可以塑造颜色的知觉表征,从而形成一个曲形的颜色知觉空间,将人们引向语言和文化所定义的颜色类别分界。即使没有语言策略参与,类别效应也应出现在各种任务中,即语言效应是间接的[11]。为了证实这种间接语言效应(indirect language effects)Özgen设计了一系列实验,如果让颜色目标刺激和干扰刺激同时呈现,减少被试运用语言策略进行识记的可能。结果发现,颜色认知的类别效应仍然存在[12]。但是,Özgen的实验仍然无法完全摆脱语言策略的问题。只要实验中的颜色块可以命名,就很难说明语言从根本上影响了颜色知觉。

在我国的云南省,居住着众多的少数民族,每一民族都有着自己独特的颜色文化和颜色词。如果语言普遍论的观点成立,那么,无论这些民族的颜色词和颜色文化如何不同,他们的颜色认知应该具有同一性;如果语言相对论的观点成立,持有不同颜色词和颜色文化的不同民族之间,将会存在颜色认知的差异。围绕着语言普遍论与语言相对论在颜色认知领域争论的三大焦点问题,我们近年来进行了一系列研究。

二

纳西族、彝族和白族是云南少数民族中颇具有语言和文化特色的三个民族。三个民族的颜色文化具有鲜明的差异。研究一针对语言普遍论与语言相对论争论的第一个问题,即不同民族的基本颜色分类是否与颜色词的表达和颜色文化相符?

研究一以238名大学生为被试。其中,彝族学生85名,白族学生93名,纳西族学生60名。研究采用颜色词分类任务,要求被试在调查表上按照自己的想法将11个基本颜色词分类,将同类的颜色词写成一行。问卷收回后,通过自编程序将每个被试的分类结果转换成17×17的相异矩阵。把所有被试的分类矩阵叠加后,用SPSS10.0中的多维标度法统计分析,得出三个民族颜色词概念结构不同维度的解、压力值以及各个颜色词在不同维度中的坐标值[13]。比较彝、白、纳西三个民族大学生的分类结果,再与已有研究中汉族大学生的基本颜色词分类结果[14]比较。

结果显示,四个民族的大学生对11种基本颜色词的分类有一致之处,也有文化差异,主要表现在:(1)基本颜色词的分类数目不同。纳西族大学生将11个基本颜色词分为5类,彝族和白族大学生分为4类,汉族大学生分为3类;(2)基本颜色词的类别不同。纳西族大学生所分的5类颜色分别为:暗色(黑、灰),杂色(粉红、橙、棕),尊贵色(红、紫),双义色(绿、黄、蓝),白色;彝族大学生所分的4类颜色分别为:暗色(黑、灰、棕),冷色(绿、蓝、紫),暖色(红、橙、黄、粉红),白色;白族大学生所分的4类颜色分别为:暗色(黑、灰、棕),冷色(绿、蓝),暖色(红、橙、黄),民族偏爱色(白、紫、粉红);汉族大学生所分的3类颜色分别为:非彩色(黑、白、灰、棕),暖色(红、橙、黄、粉红)和冷色(绿、蓝、紫);(3)基本颜色词语义空间的维度不完全相同。汉族、彝族和白族颜色词的语义空间中都有“彩色/非彩色”和“暖色/冷色”维度,纳西族颜色词语义空间的维度则为“彩色/非彩色”和“单色/杂色”;(4)每一类别中包含的颜色词及颜色词的数目不同。

四个民族的大学生对11个基本颜色词的分类有类似之处,基本颜色词语义空间的坐标值相关都很高。这说明,四个民族对基本颜色词的认知有一定相似性。分类结果反映的差异,恰好体现了民族文化和语言对颜色认知的影响。彝族和纳西族将白色单独分类,与其文化中对黑色的崇尚相关;白族的民族偏爱色反映了白族文化中对白色、紫色和粉红色的崇尚;纳西族与其他民族不同的“单色/杂色”维度是受其语言中“杂色”色名的影响。在纳西语中,“杂色”是指多种色彩的混合体,尤其是指黑、白、红、黄、绿五色的混合体[15]。纳西族学生的黄、蓝和绿的语义空间十分接近,与纳西语中黄、蓝、绿的两义性质相关。在纳西语中,“黄”具有两义性,既与“黄金”同义,属于褒义词;又与“死亡”、“下流”同义,属于贬义词。“绿”也具有两义性,既是生命的代表色,也是无赖色。而“蓝”在纳西语中,常与“绿”混用,所以也被“绿”拉进了两义色中。这也为研究二提供了线索。

总之,研究一初步证实了语言对颜色认知的影响。彝、白、纳西和汉族这四个使用不同颜色词汇、具有不同颜色文化的民族,在颜色词分类中,显示出与其语言和文化相匹配的颜色认知倾向。在语言普遍论和语言相对论争论的第一个问题中,研究结果倾向于支持语言相对论。即不同民族的基本颜色分类与其颜色词的表达和颜色文化相一致。

三

研究一发现,纳西族大学生与其他三个民族的大学生不同,“蓝”、“绿”两种颜色词在语义空间中位置十分接近。文献表明,在纳西族语言中,虽然已经存在着“绿”与“蓝”的区别性概念,但在语言运用中,“绿”与“蓝”混用的现象十分普遍[15]。例如,“蓝天”在纳西语中称“木含”,意为“绿天”,而不称“木波”、即“蓝天”。不仅“蓝”与“绿”混用,“青色”、“碧色”与“蓝色”更是同指一色,难以区分,造成“绿色”与“青色”、“蓝色”混用,如“青天”与“蓝天”相同,故“青天”以“绿天”称之,“青山”以“绿山”称之,“清水”以“绿水”称之[16]。这恰好为语言普遍论和语言相对论争论的第二个问题——蓝、绿颜色认知提供了很好的研究素材。因此,研究二针对第二个分歧:纳西族语言中“蓝”、“绿”混用是否影响纳西族对蓝色和绿色两种色块的辨识?如果语言普遍论的观点成立,那么,无论词汇如何混用,纳西族对于蓝色和绿色的认知应该与汉族相同,不会出现显著的差异;如果语言相对论的观点成立,纳西族语言中“蓝”、“绿”两个词语混用将会导致纳西族对蓝色和绿色的辨识比汉族困难。

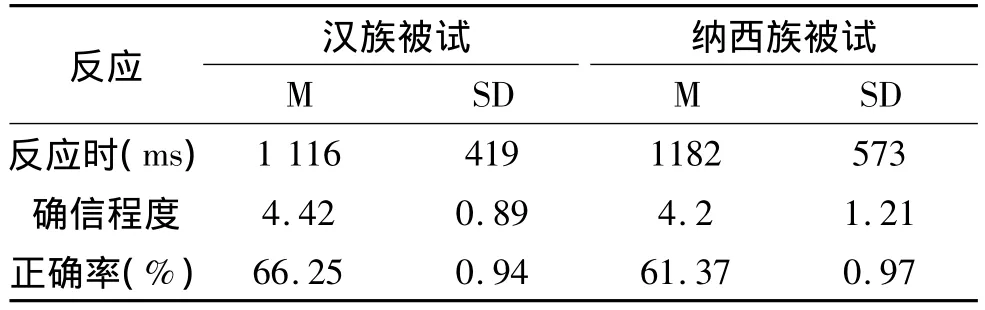

研究二包含三个实验。实验1以34名纳西族成人和30名汉族成人为被试。采用颜色相似性判断任务,要求被试判断在计算机屏幕中呈现的三个颜色块,哪两个看起来更象。在做出按键选择同时,还需要报告对所作判断的确信程度。确信程度分为5个等级,等级越高,确信度越大。选择等级1则记1分,选择等级2则记2分,以此类推。实验材料为8组颜色块,每组3个。每组颜色刺激都分布在光谱上蓝-绿边界的周围。颜色块的呈现、被试的反应时和正确率的收集都通过E-prime编程软件来实现(下同)。结果如表1所示,汉族被试和纳西族被试在颜色相似性判断任务中,行为表现在不同统计指标上都有显著差异。汉族被试的反应时、正确率和确信程度都显著地高于纳西族被试。

表1 汉族和纳西族被试颜色相似性判断的统计结果

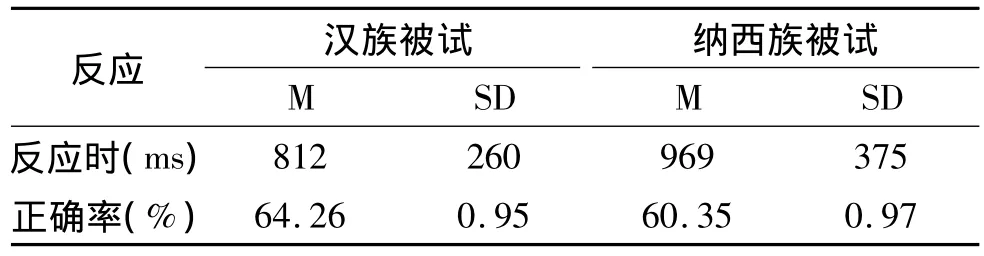

实验2以31个纳西族成人和31个汉族成人为被试。采用颜色分类学习任务。为了减少语言的标识作用,分类前在屏幕中呈现给被试两个色块,一个为蓝色的标准色块,将其定义为“左边的类别”;一个为绿色的标准色块,将其定义为“右边的类别”。要求被试对接下来呈现的颜色块分类,即判断其属于左边的类别,还是属于右边的类别。材料包括10个蓝色刺激和10个绿色刺激。对纳西族被试和汉族被试的反应时和正确率进行统计分析。结果如表2所示。汉族被试和纳西族被试在蓝、绿两种颜色的分类学习中表现有显著差异。汉族被试的反应显著快于纳西族被试,正确率也显著高于纳西族被试。

表2 汉族被试和纳西族被试颜色分类学习的统计结果

实验3以30个纳西族成人和30个汉族成人为被试。采用再认任务,即先呈现一个色块(目标刺激),5秒后消失,间隔30秒,再呈现A,B两个色块,要求被试尽快选择与前面呈现的色块相匹配的色块。在蓝色范畴和绿色范畴中选取4对范畴内刺激和4对跨范畴刺激,共有8对刺激作为实验材料。对纳西族被试和汉族被试的反应时和正确率进行分析。结果如表3所示。汉族被试和纳西族被试对蓝、绿两种颜色的记忆效果出现了显著差异。汉族被试的反应显著快于纳西族被试,正确率也显著高于纳西族被试。

表3 汉族被试和纳西族被试颜色再认的统计结果

从上面三个实验结果可以看出,在相似性判断、颜色分类学习和颜色再认中,两组被试在反应时、正确率以及确信程度上都存在明显差异。这说明,汉族被试与纳西族被试在对蓝色和绿色的辨别能力上的确存在显著差异。汉族被试因为在颜色词中存在着蓝、绿区分,能够更好地对两者进行辨别。而在纳西语中,由于“蓝”、“绿”两个词语混用,导致他们对这两种颜色的辨别能力差。这一结果支持了语言相对论。

四

虽然研究一和研究二都证明了语言影响颜色认知,在争论的前两个问题支持了语言相对论,但由于实验都包含记忆成分,因此仍然无法回答第三个分歧:语言和文化对颜色认知产生的效应是直接的还是间接的?或许颜色词只是作为一种策略,辅助被试完成任务而已,并非从根本上改变了人们的颜色知觉空间。因为只要实验中的颜色块可以命名,就很难说明语言从根本上影响了颜色知觉。如果能从文化差异入手,选择无法从命名上进行区分的颜色块为材料,如果仍然能够发现颜色认知的差异,就可以成为语言相对论的强有力证据。

前已提及,彝族自古尚黑,自称“黑族”、“黑人”,民族服装多为黑色,至今还保留着许多以黑为贵的风俗[17]。彝族在历史上有“黑彝”、“白彝”之分,黑彝是贵族,白彝是平民和奴隶,有明显的黑尊白卑的意义[18]。与彝族相反,白族尚白,自称为“白子白女”,称自己的语言为“白无”,民族服装喜用白色[15]。白色对于白族来说,象征着纯洁、美好、忠贞、善良,说一个人“白心白肝”,意为这个人心地善良,有美好的品德[19]。在纳西族文化中,从字面上解释,“纳”即“黑”,“西”即“人”,这似乎透露出纳西族曾经有过尚黑的历史。但是,在纳西族的东巴经典《黑白之战》中,讲述了“白”部族战胜“黑”部族、正义战胜邪恶的神话故事,明确表达出“白”象征光明、“黑”象征黑暗之意[20]。这种复杂文化使得纳西族对“黑”和“白”的态度混沌不明。在汉文化中,“白”常被引申为光明和正义。“黑”常被作为“白”的对立面,象征着邪恶 。但是,白色也是死亡和凶兆的象征,“黑”也象征着刚毅、正直、庄重、典雅。四个民族如此特别的“黑”、“白”文化是否会影响对“黑”、“白”颜色的认知?按照语言普遍论的观点,四个民族的颜色认知不应该有显著差异。如果存在显著差异,就说明颜色认知确实具有可塑性,语言和文化影响颜色认知,并且这种影响不是暂时的,并非是由语言的直接效应引起的。

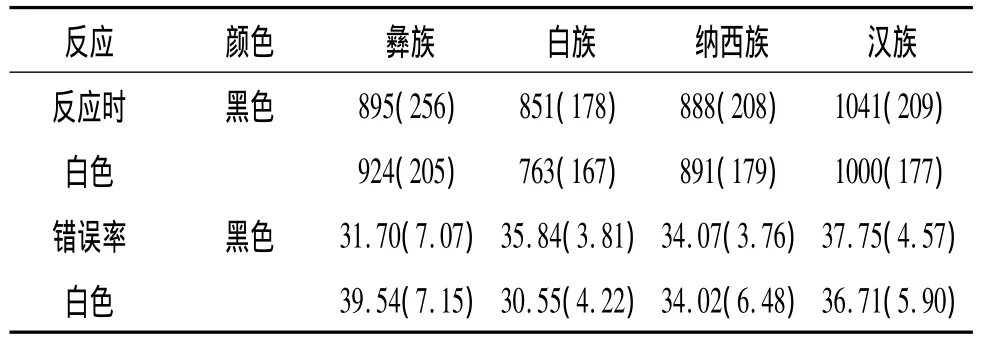

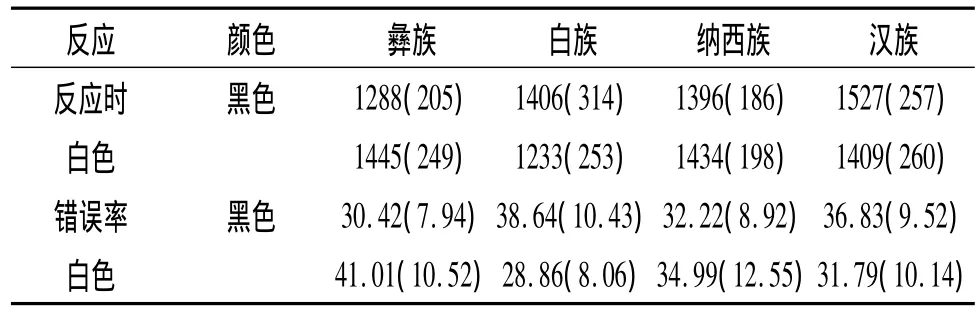

研究三[21]包含两个实验。实验1的被试包括彝族、白族、纳西族、汉族大学生各22名。采用颜色相似性判断任务,要求被试判断计算机屏幕中呈现的三个颜色块,哪两个看起来更象。实验材料为不同光亮度的白色色块7个,组成了8组刺激;不同光亮度的黑色色块7个,组成了8组刺激。每组刺激随机呈现4次,每个被试要做64次判断。对四个民族被试的反应时和错误率进行分析。结果如表4所示。彝族大学生对不同光亮度的黑色色块区分速度显著快于对不同光亮度的白色色块的区分速度,错误率也低;白族大学生对不同光亮度的白色色块区分速度快于对不同光亮度的黑色色块的区分速度,错误率也低。纳西族大学生和汉族大学生对不同光亮度的黑色色块和白色色块的区分速度和错误率差异都不显著。

表4 四个民族被试对不同光亮度的黑色和白色区分度平均反应时(ms)和错误率(%)

实验2的被试与实验1相同。采用再认任务,即先呈现一个色块(目标刺激)5秒后消失,间隔30秒,插入计算任务。再呈现A,B两个色块,要求被试尽快选择与前面呈现的色块相匹配的色块。以实验1的5个黑色色块和5个白色色块为目标刺激,以目标刺激的相邻色块为干扰刺激,组成20组刺激作为实验材料。对四个民族被试的反应时和错误率进行分析。结果如表5所示。实验2的结果和实验1的结果趋势一致,但差异量有所扩大。

表5 四个民族被试对不同光亮度的黑色和白色再认的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

实验2表明,彝族大学生对不同光亮度的黑色色块的再认速度显著快于对不同光亮度的白色色块,错误率也比对白色色块显著低;白族大学生对不同光亮度的白色色块再认速度快于对不同光亮度的黑色色块,错误率也比对黑色色块显著低;纳西族对不同光亮度的黑色色块和白色色块的再认速度和正确率差异都不显著;汉族大学生对不同光亮度的白色色块的再认速度快于对不同光亮度的黑色色块的再认速度,但错误率差异不显著。

研究三表明,四个民族的被试对不同光亮度的黑、白色块的区分、再认差异与四个民族间的黑、白文化差异相匹配。由于实验采用的白色色块之间、黑色色块之间不可能有不同的命名,因此,四个民族的被试在颜色认知上出现的差异并非由于借助了语言作为临时策略。因此,研究三在语言普遍论与语言相对论的第三个分歧上得出了支持语言相对论的结论,即语言和文化对颜色认知的影响既有直接效应,也有间接效应。不同的语言和文化从根本上影响了颜色知觉,塑造了不同的颜色认知空间,进而造成颜色认知的差异。

五

三个研究分别从基本颜色词分类、蓝绿颜色认知和黑白颜色认知入手,得出了支持语言相对论的结论。研究表明,具有不同颜色词汇和颜色文化的彝族、白族、纳西族和汉族对11个基本颜色词的分类既有共性,也有差异,差异与他们的语言和文化相一致;“蓝”、“绿”混用的纳西族对蓝、绿颜色的辨识显著地比汉族困难;尚黑的彝族辨识不同光亮度的黑色显著快于其他民族,尚白的白族辨识不同光亮度的白色显著快于其他民族。显然,语言和文化对颜色认知有重要影响。并且,这种影响不仅仅是短暂的直接效应,而是从根本上发生的间接效应。通过上述三个研究,结合前人的研究,可以将语言影响颜色认知的过程总结如下。

(一)不同语言和文化的人群的颜色认知具有共同的生理基础

从视网膜感受区域的生化基因研究,到早期神经元加工研究,都提及颜色认知的生理基础[22]。De Valois等人1968年报告,在人的视觉系统中存在对红、绿、黄和蓝进行反应的独立细胞[23]。这一发现似乎为语言普遍论提供了确凿证据。Kay等人指出,红、绿、黄、蓝是4个基本色,这4个纯色调起着类别原型的作用。而次于基本色的颜色(如橙色),则是由2个基本颜色(红和黄)组成的[24]。但是,De Valois等人在之后的研究中又对四原色独立细胞的发现进行了修正。他们认为,那些细胞应该是对二阶颜色(如红紫色和蓝绿色)进行编码,而不是对基本色(如红色和绿色)进行编码[25]。随着这一修正报告出现,基本颜色的生理基础便进入了争论时代,至今无法确定。但是,大脑皮层的枕叶距状裂两侧(Brodmann第17区)已经被确定是视觉代表区。一些颜色视觉科学家认为,V1区脑细胞决定颜色分类的结果。在不同波长和亮度的颜色条件下,V1区脑细胞活动比V4区频繁,并且,敏感度显著高[26,27]。也有学者认为,导致色盲和其他知觉分类加工紊乱的颞下皮层才是颜色分类的执行脑区[28]。虽然颜色知觉的生理基础究竟处于大脑皮层的哪个区域,是否存在独立细胞,至今尚无定论,但灵长类动物具有相似的颜色认知的神经生理基础已是不争的事实[29]。这也能够解释为何在研究一中四个民族对11个基本颜色词的分类结果具有共性。然而,共同的颜色知觉生理基础只是为颜色知觉发展提供一个前提,并非是颜色认知的决定性因素。

(二)语言和文化塑造了颜色知觉空间,造成不同语言和文化的人群出现颜色认知差异

在共同神经生理基础的作用下,人们的颜色认知在出生时并未出现显著差异。例如,4个月的婴儿和猩猩都能区分蓝、绿边界。但这并不能排除颜色认知被后天经验改变的可能性。颜色类别可能因为语言和文化类别的相同而被强化,也可能因为语言和文化类别的不同而被削弱[30]。这种强化或削弱一方面来自人们对某些颜色感受性的提高或降低。为了接纳本民族的文化、使用颜色词,学习者会不自觉地关注与本民族文化和语言相关的颜色。而对颜色的关注,会提高对颜色的敏感度。因此,受到本民族语言和文化高度关注的颜色,人们对它的感受性或敏感度自然会比对其他颜色高。研究表明,劳动可以提高人的视觉感受性。专门从事印染劳动的工人,能分辨出四十多种深浅不同的黑色,而一般人只能分辨3-4种黑色[31]。Fahle发现,基础视觉维度的敏感性可以经过练习而提高[32]。另一方面,颜色类别的学习也属于类别学习的一种。语言和文化对颜色知觉的影响也反映了知觉的类别效应。Goldstone认为,人们在获得类别后,会有意无意地缩小或忽略类别内成员间的差异,同时又扩大类别间成员的差异。这被称为知觉的类别效应[33]。Harnad指出,不同事物被贴上相同标签,人们随后便会同等地对待它们[34]。Roberson等人发现,反复告知被试波长不断改变的颜色为“红色”,被试会似是而非地将本来为蓝色的色块知觉为“红色”。由此,Roberson等人认为,颜色分类根据的是“规则-支配”(order-govern)程序,不同语言和文化提供了不同“规则”,从而引起不同的颜色分类[35]。反映到本研究中,颜色词和颜色文化为颜色提供了外在的标签,这一标签类似于一种“规则”。人们在生活中不断地使用这种“规则”。根据知觉的类别效应,人们在获得类别后,会有意无意地缩小或忽略类别内成员间的差异,同时又扩大类别间成员的差异。这样,“规则”中制定的类别界限势必会不断地被强化,进而形成与标签相符的颜色知觉空间。不同民族具有不同的颜色词和颜色文化,即具有不同“规则”。这些规则便使不同民族形成不同的颜色知觉空间,进而导致颜色认知的差异。这就是研究中发现不同民族在基本颜色词分类、蓝绿颜色认知和黑白颜色认知中出现差异的原因。

综上所述,不同的语言和文化的人群有共同的颜色认知的生理基础。但是,在后天的生活过程中,语言和文化作为一种标签和规则,提高了人们对某些颜色的感受性,塑造了不同的颜色知觉空间,从而导致不同人群的颜色认知差异。因此,对云南少数民族的颜色认知的系列研究结果支持语言相对论。

[1]J.J.Gumperz,S.C.Levinson.Rethinking Linguistic Relativity.Cambridge:CUP,1996.

[2]张积家,刘丽虹,谭力海.语言关联性假设的研究进展——新的证据与看法.语言科学,2005(3).

[3]B.Berlin,P.Kay.Basic Color Terms:Their Universality and Evolution.Berkeley:University of California Press,1969.

[4]E.R.Heider,D.Olivier.The Structure of the Color Space in Naming and Memory for Two Languages.Cognitive Psychology,1972(3):337-354.

[5]I.R.Davies,G.Corbett.Across-Culture Study of Color-Grouping:Evidence for Weak Linguistic Relativity.British Journal of Psychology,1997,88(3):338-360 .

[6]J.Davidoff.Language and Perceptual Categorization.Trends in Cognitive Sciences,2001(5):382-387.

[7]I.Davies.A Study of Color Grouping in Three Language:A Test of the Linguistic Relativity Hypothesis.British Journal of Psychology,1998(89):433-452.

[8]A.Franklin,I.Davies.New Evidence for Infant Color Categories.British Journal of Development Psychology,2004,22:349-377.

[9]T.Matsuno,N.Kawai,T.Matsuzawa.Color Classification by Chimpanzees(Pan Troglodytes)in a Matching-to-Sample Task.Behavioral Brain Research,2004,148:157-165.

[10]M.Pilling,I .Davies.Linguistic Relativism and Color Cognition.British Journal of Psychology,2004,95:429-455.

[11]E.Özgen,I.Davies.Acquisition of Categorical Color perception:A Perceptual Learning Approach to the Linguistic Relativity Hypothesis.Journal of Experimental Psychology:General,2002,131:477-493.

[12]E.Özgen,I.Davies.Acquisition of Categorical Color Perception:New Evidence Suggests Perceptual Change.In:Paper Presented at theⅫⅠConference of the European Society of Cognitive Psychology,2003.

[13]张启睿,和秀梅,张积家.彝族、白族和纳西族大学生的基本颜色词分类.心理学报,2007,39(1).

[14]张积家,林新英.大学生颜色词分类的研究.心理科学,2005,28(1).

[15]白庚胜.色彩与纳西族民俗.北京:社会科学文献出版社,2001,44.

[16]张积家,刘丽虹,和秀梅,陈曦.纳西语颜色认知关系研究.民族语文,2008(1).

[17]赵寅松.白族文化研究.北京:民族出版社,2003.

[18]杨福泉.东巴经中的黑白观念探讨∥郭大烈,杨世光.东巴文化论.昆明:云南人民出版社,1991.

[19]陈萍.尚白的民族,绚丽的服饰.中国民族博览,1999(4).

[20]李例芬.“黑”“白”词汇及其文化背景∥郭大烈,杨世光.东巴文化论.昆明:云南人民出版社,1991.

[21]谢书书,张积家,和秀梅,林娜,肖二平.文化差异影响彝、白、纳西和汉族大学生对黑白的认知.心理学报,2008,40(8).

[22]J.D.Mollon,J.Pokorny,K.Knoblauch,et al.Normal and Defective Colour Vision.Oxford:Oxford University Press,2003.

[23]R.L.De Valois,G.H.Jacobs.Peimate Color Vision.Science,1968,162:533-540.

[24]R.L.De Valois,K.K.De Valois.A Multistage Color Model.Vision Research,1993,33:1053-1065.

[25]P.Kay,C.K.McDaniel.The Linguistic Significance of the Meanings of Basic Color Terms.Language,1978,54:610-646.

[26]A.Hanazawa,H.Komatsu,I.Murakami,et al.Neural Selectivity for Hue and Saturation of Color in the Primary Visual Cortex of the Monkey.European Journal of Neuroscience,2000,12:1753-1763.

[27]K.Okajima,A.R.Robertson,D.H.Fielder.A Quantitative Network Model for Color Categorization.Color Research and Application,2002,27:225-232.

[28]A.Cowey,C .A .Heywood,L .Irving-Bell.The Regional Cortical Basis of Achromatopsia:A Study on Macaque Monkeys and an Achromatopsic Patient.Europran Journal of Neuroscience,2001,14,1555-1566.

[29]J.Fagot,J.J.Goldstein,J.Davidoff,et al.Cross-Species Differences in Color Categorization.Psychonomic Bulletin& Review,2006,13(2):275-280.

[30]J.E.Werker,R.C.Tee.Cross-Language Speech Perception:Evidence for Perceptual Reorganization During the First Year of Life.Infant Behavior and Development,1984(7):4-63.

[31]张德.心理学.长春:东北师范大学出版社,1987,105.

[32]M.Fahle,S.Edelman.Long-Term Learning in Vernier Acuity:Effects of Stimulus Orientation,Range and of Feedback.Vision Research,1993,33:397-412.

[33]R.Goldstone.Influences of Categorization on Perceptual Discrimination.Journal of Experimental Psychology:General,1994,123(2):178-200.

[34]S.Harnad.Psychophysical and Cognitive Aspects of Categorical Perception:A Critical Overview.In S.Harnad(ed.)Categorical perception:The groundwork of cognition.Cambridge:Cambridge University Press,1987.

[35]D.Roberson,J.Davidoff,N.Braisby.Similarity and Categorization:Neuropsychological Evidence for Dissociation in Explicit Categorization Tasks.Cognition,1999,71:1-42.

张启睿(1982—),山东蓬莱人,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室博士研究生。

教育部人文社会科学重点研究基地项目“(08JJOXLX269)”

2010-12-25

B84

A

1000-5455(2011)04-0126-07

【责任编辑:王建平】

——纳西琵琶