“培训、研究、实践”三位一体引领教师教育技术能力的发展

朱一军,权南南

(上海市浦东教育发展研究院,上海 200125)

“培训、研究、实践”三位一体引领教师教育技术能力的发展

朱一军,权南南*

(上海市浦东教育发展研究院,上海 200125)

本文结合浦东新区教师教育技术能力培训的实际情况,从规划先行、研究跟进、实践探索三个方面着手开展工作,打造了集“培训、研究、实践”于一体的立体架构。培训过程中的协作互助、实践反思、持续改进的专业发展文化,使参训教师获得既接近于其工作流程,又富有新意的体验,让教师在体验中学会运用“中观设计”方法来推动课堂教学的改变,实现教师教育技术能力的发展。

教师教育技术能力;教师培训;研究;中观设计;课堂教学

浦东新区基础教育阶段学校总数579所,专任教师数2.58万人,占全市基础教育学校总数和教师总数的1/5强。浦东新区教师教育技术能力(中级)培训涉及学校290所,包括市区级教师专业发展学校、校本研修学校、非校本研修学校和新农村学校等,涉及教师2.15万人,呈现了地域广、学校多、教师多以及学校层次类型分明的特点。

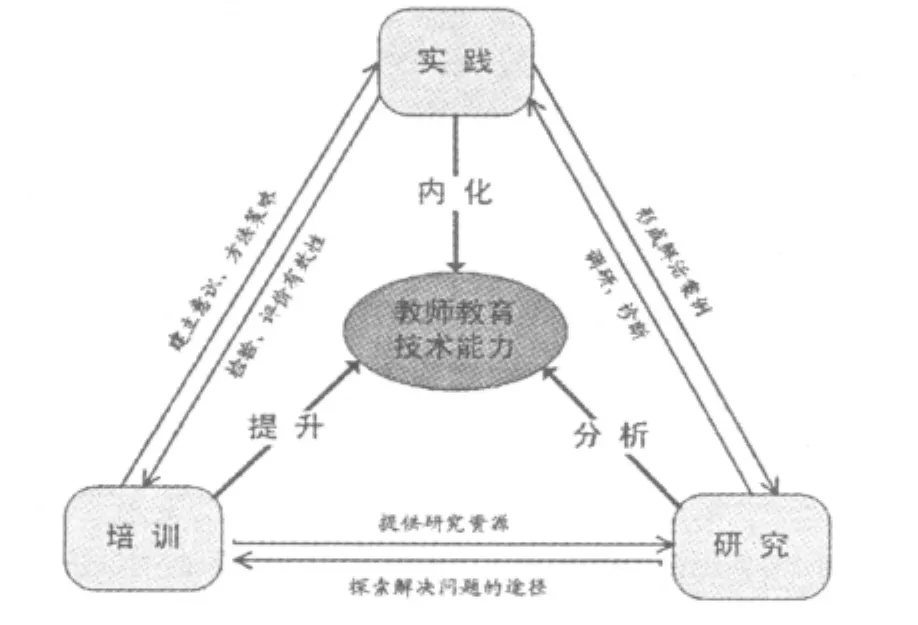

浦东新区教师教育技术能力(中级)培训以工作为主线、以活动为中心、以理论相渗透、以技术为支撑,搭建Moodle平台,为教师的教学研讨、课题研究、交流互动提供良好的技术支撑,形成了多样化的学习共同体。在过程中浸润协作互助、实践反思、持续改进的专业发展文化,使参训教师获得既接近于其工作流程,又富有新意的体验,在体验中学会运用“中观设计”的方法来推动课堂教学的变革。该项培训从规划先行、研究跟进、实践探索三个方面开展工作,打造集“培训、研究、实践”于一体的立体架构(如图1)。

图1 “培训、研究、实践”三位一体架构

一、培训先行,评估设计与运用贯穿项目全过程

为避免以往教师培训“只重培训不重评估”,忽视培训评估对教师能力提升、绩效改善方面的重要激励作用,我们在进行项目规划时,特别关注项目评估的设计,力图通过整合柯式评估模型和CIPP评估模型,初步形成项目的评估框架,以评估促工作改进,努力提升培训的针对性和有效性。

1.柯氏模型、CIPP模型和我们评估设计的出发点

(1)柯氏四层次模型(本文简称柯氏模型,又称“4R”)是由唐纳德.L.柯克帕特里克教授提出,是世界上最早的培训评估工具,主要内容包括:

一级评估即反应评估(Reaction),评估参训者的满意程度;

二级评估为学习评估(Learning),评估参训者的学习获得程度;

三级评估是行为评估(Behavior),考察参训者的知识运用程度;

四级评估是成果评估(Result),考虑参训者个人绩效和组织绩效的提高程度。

这一模型的最大特点是评估的层次类型清晰,但它主要侧重于结果的评估,对于过程涉及很少。

(2)CIPP模型由斯塔弗尔比姆提出,评估扩展到整个培训过程。这一模型包含四个层次的评估,分别为:

背景评估(Context evaluation),确定培训需求及设定培训目标;

输入评估(Input evaluation),评估培训资源和培训项目;

过程评估(Process evaluation),为项目实施者提供反馈信息,使他们能在后续的培训过程中进行改进和完善;

成果评估(Product evaluation),对培训是否达到预期目标进行评估。

相对于柯式模型,这一模型的显著优势在于,它真正将评估活动引入到培训的整个过程,不仅对培训的必要性和可行性进行分析,还注重对培训过程的监控。

(3)我们的评估设计。针对教师培训的现状,我们在规划浦东教师教育技术能力(中级)培训项目中,努力构建一个科学的评估框架,将评估意识贯穿于整个培训始终。

由于柯式模型层次类型清晰,CIPP模型注重评估过程,两者具有很强的互补性,在评估设计过程中,我们将两者的优势进行有机整合,分三个层次构建评估框架:第一层次,培训前评估,即CIPP模型的背景和输入层次;第二层次,培训过程评估,即CIPP模型的过程层次;第三层次培训后评估,也即柯式模型四个层次的评估。

2.培训前评估

培训前评估是培训前对培训的必要性和可行性的评估。必要性即是否存在相应的培训需求;可行性即培训目标的制定是否合理、是否有相应的资源支持、对资源的利用是否充分等。

浦东新区教师教育技术能力(中级)培训项目,作为一个教育部要求、上海市教委直接下达的、由政府主导的培训项目,在其规划之初即市教委上报国家教育部过程中,已经进行过专门的评估和批准。因此对于这个培训的必要性和可行性的论证工作,不需要由区项目组来二次完成。但具体到浦东新区的教师队伍现状,势必要对本区域实施该项目的现实性和独特性进行考虑。浦东新区的现实性和独特性有二:一是地广、学校多、教师多;二是学校层次类型分明。从这两点出发,我们在项目设计时对主讲教师的数量、项目推进的层次作了评估,并根据评估结果进行规划。

(1)扩容主讲教师资源库。浦东新区在124所新农村学校的培训中锻炼了一支28人的主讲教师队伍,从新区培训的量来看,这支主讲教师队伍远不能满足要求。为此,我们从基层学校挑选了近132名学科带头人、骨干教师参加培训者培训,其数量远远大于其他各区。通过暑期高强度、高密度、高效度的集中面授,浦东新区参加考试的123位学员全部通过全国教师教育技术能力中级考试,极大地扩容了浦东新区主讲教师资源库。

(2)分类分层,稳步推进。把受训学校分成新农村学校(124所)和非新农村学校(约166所)两种;又把非新农村学校分成教师专业发展学校/校本研修学校(74所)和其他学校(约92所),分批推进。其中,对新农村学校,以项目组组织培训为主;对非新农村学校,区别教师专业发展学校/校本研修学校和其他学校,教师专业发展学校/校本研修学校以自培为主,项目组实施协调、监管,其他学校则以项目组组织培训为主。

(3)先试点,后推广,以点带面。2009年寒假期间安排首批18所学校24个班近750余名学员进入培训。为短期内更好地锻炼浦东新区的主讲教师队伍,我们通过岗前集中培训、在岗和待岗主讲教师结对、课堂观摩等系列教研活动,让主讲教师尽快熟悉教学内容、实施步骤和教学方法。试点工作为后期培训工作的全面推开提供主讲教师、管理制度和工作经验上的支撑。

3.培训过程评估

过程性是CIPP模型的一个重要特点,它将“成果评估”置于培训过程之中,使评估结果对本次培训后续项目设计和实施产生推进作用。

区项目组在培训开展后每隔一定时间或某一个培训环节完成以后,通过抽检方式及时了解培训的进展情况,以及参训教师对于整个培训项目的感受和评价(柯式模型的反应层评估),根据他们的意见和建议,对后续培训项目进行修正,以不断完善培训工作。具体从以下两个方面来进行:一是对培训项目的反应评估;二是对培训环境的反应评估。对培训项目的反应包括参训教师对于培训项目设计、培训项目组织、主讲教师、培训内容、培训方式以及培训效果等的评价;对培训环境的反应则包括参训教师对于培训的一些辅助条件如市教委培训平台、华东师范大学网络学院提供的教材、计算机、上网、相关培训设备等的感受和评价。这两方面的信息都通过问卷调查和重点访谈的方式进行。其中,通过问卷调查来了解总体的情况,然后对问卷调查的结果所反映的重点问题进行重点访谈。

4.培训后评估

在培训项目结束以后对培训项目进行全面评估,是整个评估设计中最重要的部分。其主要任务是对培训结果进行衡量,对培训是否达到预期目标进行评估。我们对这一层次的评估借鉴柯式模型,将进行四个层次的评估。

反应层评估,了解参训教师对整个培训项目主观感受和评价。

学习层评估,主要评估参训教师通过培训学到了什么知识,通过平时参与培训活动的情况、课后完成作业的情况以及最后的培训内容考核结果来观察。其中,前两者构成参训教师培训的合格依据,后者主要用参训教师参加国家教师教育技术能力(NECT)中级考试是否通过来衡量。

行为层评估,评估参训教师在培训后行为是否有改善,是否运用了在培训中所学的知识、技能等等,通过培训前后行为评估的比较实现。

结果层评估用来判断由于参训教师行为的改善,所导致的参训教师个人绩效以及组织绩效的提高程度。

可见,结果层评估是培训评估中最为重要的部分,但也是实际工作中最困难的部分。由于教师绩效产出的非量化性,这一过程就更加困难。基于这样的问题,结果层评估我们通过培训成果转化的方式来进行。在区域层面,通过设置一定量的试点课题,形成一些学科课堂教学课例、公开展示课或研究论文等,然后边研究边总结,推动参训教师的课堂教学实践从个别到群体的转化,实现个人绩效和组织绩效。[1]

二、研究跟进,课题立项聚焦中观教学设计

基于教师教育技术能力培训的主要内容——将信息技术与学科教学有效整合,针对教师能否在实践中学以致用,课题组开展《基于中观教学设计的课堂教学研究》的研究。研究立足于参与学校和教师的实际情况,对不同学科的不同主题单元开展研究。

本次研究以“文献法”“行动研究法”或者“案例研究法”为主要方式,重点探讨“基于课程标准的教学;基于逻辑关联的教学;基于评价设计的教学;基于资源整合的教学”,力图通过以下三个途径来有效改进课堂教学:(1)探索基于中观教学设计的课堂教学形式,为同行教学提供参考课例。(2)在语文、数学、物理、信息科技、地理等学科开展基于中观教学设计试点研究,并予以推广。(3)在与微观课堂教学的比较评价中,揭示基于中观教学设计的课堂教学的特征和优势。

整个研究团队涉及35所中小学校及相关教师,区学科带头人有8名、骨干教师12名,所有成员都经过教师教育技术培训,是上海市或浦东新区教师教育技术培训的主讲教师,熟悉中观教学设计的一般理念,在共同的学习和研讨中,对中观教学设计的理论依据和国内外的研究现状有更清晰地认识。

1.了解中观教学设计的理论依据

第一,学科教材不是不重视主题单元编排,也不是没有单元教学,然而作为信息技术整合课程的新型形式的主题单元与作为经验中的主题单元并不完全是一个概念。在信息技术背景下,主题单元与主题单元设计具有全新的内涵。它是思维导向化设计,是活动化设计,是问题化设计,是资源主题化设计,是全空间环境设计,是评价多元化设计,是逆向设计。第二,在主题单元设计中,学习内容围绕主题进行组织,是主题及其专题作为知识情境脉络的有意义的组织,学习资源包括了与主题相关的任何学习材料;学习活动构成了主题单元的学习过程,这些学习活动是多样的,并且鼓励学习者主动探究,鼓励学习者通过活动亲自体验知识的形成过程;学习的评价是多元的,以各过程的评价为主要形式,注重知识的理解与应用能力。

2.厘清中观教学设计的概念

为了更清楚地理解中观教学设计概念,我们须先弄清什么是教学、设计和教学设计。美国教育学家史密斯 (P.L.Smith)和拉根(T.J.Ragan)认为,教学就是信息的传递及促进学生达到预定、专门学习目标的活动。它是教育的一个分支,包含了学习、训练和讲授等活动。所谓设计,是指在进行某件事之前所作的有系统的计划过程或为了解决某个问题而实施的计划,它可以从精确性、细致性、系统性等方面去判断其效果的好坏。而教学设计就是把教学原理转换成教学材料和教学活动计划的系统过程,是指为了达到预期教学目标而运用系统观点和方法,遵循教学过程基本规律,对教学活动进行系统计划的过程,是教什么(课程和内容等)与怎么教(组织、方法、策略、手段及其他传媒工具的使用等)的过程。

中观教学设计是指介于课程与课时之间所展开的教学系统设计,通常是针对课程单元或模块的设计。所谓“中观”是相对微观而言的。微观教学设计是原来的课时、课文的微观设计。微观设计的好处是现实应对,解决眼前的任务。但是如果这个任务和下个任务是什么关系,这个任务和前一个任务是什么关系不考虑清楚,一节课或一篇课文的教学往往会剑走偏锋,走错方向。学科教学长期高耗低效和这种不考虑课与课之间关联的现状不无相关。要考虑课与课的联系,就需要建立一个整体教学的理念,就需要一种建立在多课时群集汇合上的中观设计。主题单元就是这种中观设计的重要体现。

3.分析国内外中观教学设计的现状

国际上,Heidi Hayes Jacobs(1989)在其专著《交叉学科课程:设计和执行》中首次提出的主题式课程设计的四个步骤,可以认为是中观教学设计思想的启蒙。在美国的外语教学课程中,Pesola(1995)为国家外语教学改革计划制定了一种课程发展框架。该框架围绕主题单元式教学计划,提出了教师必须思考的事实间的动态关系、运用中的语言、学科内容与文化的整合方法。它还重点指出了教师在计划主题内容时应仔细研究的一系列问题。实践中发现,主题单元式教学可以激发学生的学习兴趣,注重学生积极参与,有利于学生在广泛的背景中灵活运用所学知识。随后,1998年到1999年,英特尔公司在一些公立学校实施了ACE(在教育中使用计算机)项目,后来发展为“英特尔未来教育(Intel Teach to the Future)项目”,该项目的目标是对一线的学科教师进行培训,使他们懂得如何促进探究型学习,实现信息技术与学科课程的整合,最终提高学生的学习效果。其核心内容是教学单元化设计,围绕一个主题单元进行计划、实施和评价的整体设计。

在我国,2000年以后,“主题单元式教学”在各类教学研究刊物中逐渐出现,一些学校积极开展类似的教学实践,如2003年大连市甘井子区教育科学研究中就倡导某一学科的一个类型课题进行中观教学操作设计。近两年,上海市宝钢第三中学开展“中观课程设计”,从科学育人的要求出发,把培养什么人的问题置于课程设计的中心,通过精心设计,使学生的各项素质得到全面发展。在教师培训上,祝智庭教授主编的《教育技术培训教程(中级)》所体现的主题单元设计可以认为是英特尔未来教育项目的中国化,它强调单元化规划、问题化设计、多样化活动、主题化资源、全空间环境、多元化评价、多维度整合,可以认为是真正意义上的中观教学设计。[1]

三、实践探索,注重培训成果的转化

培训和研究的最终目的是提高教师教育技术能力,并且培训和研究只有通过教师个体的教学实践,才能真正内化为教师的教育技术能力,将理念转化为行动,促进课堂的改变,最终使学生受益。

教育技术培训至此,各种有益的实践探索正在起步:许多参训教师在培训过程中感受到了教育技术的价值和意义,并勇于在教学实践中尝试;部分试点学科在研究中慢慢积累和研磨优秀案例,形成了系列化、主题化的教学资源;一些先行培训的学校将“教育技术在课堂教学中的应用”作为校本研修的内容。具体如下:

1.提炼出中观教学设计的优势

(1)加强了三维学习目标之间的联系,全面提升学生的信息素养

新课程标准对学生的素质培养指出了明确的方向,要求教师从三个维度来进行教学设计,避免在教学中只注重知识的传播,忽略了情感态度和科学观的培养,出现纸上谈兵、空谈理论的现象。

基于微观设计的课堂教学,着眼一节课的教学设计,受教学时间和内容的限制,较难全面落实三维目标。基于“主题单元”的课堂教学,在主题单元学习的不同阶段,侧重不同的学习目标,进而通过整个“主题单元”的学习,全面提升学生的信息素养。

(2)突出了技术在学习生活中的应用,避免教学中过分注重技术

信息科技是一门比较注重动手操作的课程,“学以致用”是这类课程应该注重的一项原则,防止在教学中过分关注技术而忽视了它在现实生活中的实际意义。基于“主题单元”的教学设计,以一个完整的活动或项目为内容,操作技术的指导用来解决一个具体的环节或问题,通过发现问题——寻找解决问题的方法——解决问题这样的思维过程,帮助学生学会解决问题的方法和技巧。

(3)优化了课堂教学中的方法和策略,合理调配各方面方式方法

基于“主题单元”的教学设计从整体出发,可以使教学的各个方面得到合理的调配,体现课堂教学中教学方式、方法和内容的最大优化,避免知识讲解的无效重复,提高教学效率。前苏联教育家巴班斯基指出:“当代学校教学过程的最优化,就是指所选的教学教育过程的方法,可以使师生耗费最少的必要时间和精力,而收到最佳效果。”课堂教学的设计,主题单元教学法就是其中方法之一。

2.初步探索出基于中观教学设计的方法与途径

作为学科教师,在实际教学中应该首先对自己所承担的课程进行总体设计,即进行课程教学设计,提出这门课程的目标体系,标出适合课堂教学的知识单元和适合学生自主学习(进行主题活动)的知识单元,然后分别进行基于课堂教学的设计(课堂教学设计)和基于主题活动的设计(自主学习教学设计)。只有这样,才能够根据教学内容的内在联系,科学地安排教学全过程,真正提高学科教学的质量。

单元教学设计根据课程标准规定的总教学目标,对学习内容和学习特征进行认真分析,在此基础上得出每个单元、每节课的教学目标和各知识点的学习目标,以及该课程的知识和能力结构框架,形成完整的目标体系;根据知识间的逻辑关系将学习内容以主题的形式进行分解,同时对所需教学资源和适合学生自主学习的知识单元提出建议。寻找合适的教学过程和方法,设计完整的评价体系。

3.中观教学设计应用课堂,形成一系列课堂教学案例

在研究过程中,课题组借助中观教学设计的理念重点解决基于中观理念教学设计的课堂有效实施,产生了一些在实际教学中效果比较好的学科单元教学设计,并对其中一些进行教学实践,形成一些具体的教学案例(教学设计、课件、课堂实录、教学反思等)。同时,重点对“研究性学习”方式进入课堂,以及如何在学科主题式教学设计中渗透“研究性学习专题”进行一些探索。

此外,项目组还组织了全区教师教育技术应用成果评比活动,共收集作品195件,聘请了区各学科带头人作为专家进行评审。对初选的28件作品,又请市里专家进行复评,并对优秀进行评选后的指导,将其中10项作品报送市里参加全国评比。

4.基于中观教学设计的课堂教学在试点学校得到推广

中观教学设计的引入,让教师在一个富有时代气息的崭新空间发现了一方新的乐土,教师在亲近教育技术、享受教育技术的过程中充分发挥积极性和创造性。随着主题单元计划设计等的深入,一线教师不断转变观念,改革教学方式。本次课堂教学试点共涉及学校33所,开设中观教学设计展示课17节,受到一线教师的欢迎。

在各学科主题单元学习的实施中,教师逐步与学生确立了崭新的师生关系,逐渐成为学生学习的激发者、辅导者,各种能力和个性的培养者,真正落实了新课程理念。基础型课程的课堂教学也由传统的单纯性教学转变为现代发展型教学,在策略的运用上都注重师生互动、学科整合、个性发展、全面评价等,因而教学效果有了明显提高。

浦东新区在开展教育技术培训过程中,善于在培训中发现问题,通过研究提出应对方法或策略,并作用于课堂教学实践,真正将培训所习得的理论知识和技能内化为教师的教育技术能力。在“培训、研究、实践”三位一体的尝试中,项目组取得的收获不仅限于教师教育技术能力的提升,也为区域培训机构的课程开发与实施提供了可借鉴的案例。因为,教师培训的最终目标,还是要体现在其教学行为的持续改善和课堂教学效益的提高上。

[1]胡根林.对浦东新区教师教育技术能力(中级)项目评估设计的思考[J].中小学教师培训,2011(5):21-24.

[2]祝智庭.教育技术培训教程:第四版[M].北京:北京师范大学出版社,2008:11.

Teachers’Educational Technical Ability Development Guided by Trio of“Training,Research and Practice”

ZHU Yi-jun,QUAN Nan-nan

(PudongAcademyofEducationDevelopmentResearch,Shanghai200125,China)

Based on the actual situation of teachers’educational technical ability training in Pudong New Area,the three-dimensional construction of“training,research and practice”is built up from the three aspects of planning,following research and practice.In the training process,the culture of cooperation,practice,reflection and improvement enable the teachers to get fresh experience which is close to their daily routine and let the teachers learn“meso-design”to improve their classroom teaching,thus achieving the development of teachers’educational technical ability.

teachers’educational technical ability;teachers’training;research;meso-design;classroom teaching

G451.2 < class="emphasis_bold">文献标识码:A文章编号:

1008-388X(2011)03-0005-05

2011-09-13

朱一军(1963-),女,上海人,中学高级教师,特级教师。

阅力]