流浪者库斯图里卡

□刘金汉

流浪者库斯图里卡

□刘金汉

一

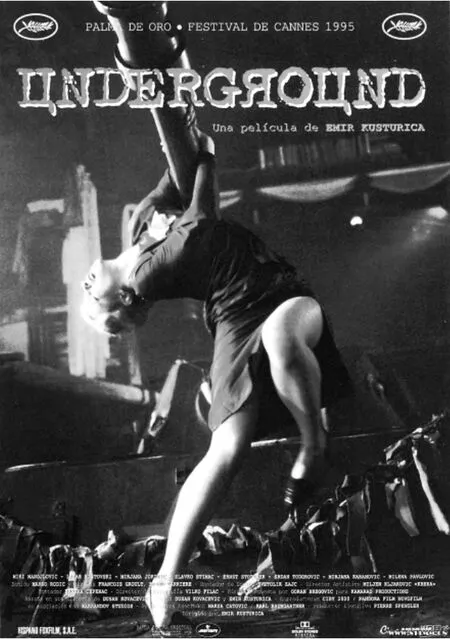

我们不能忘记这样的镜头:在柏林精神病院里关了几十年的伊凡跑进地下隧道,一辆经过的军车问他去哪儿,他说:“南斯拉夫。”而司机大笑着回答:“地球上已经没有南斯拉夫了!”这是库斯图里卡获得1995年戛纳金棕榈奖的影片《地下》的结尾部分。

埃米尔·库斯图里卡,1954年11月24日生于萨拉热窝。这是我们很熟悉的地名。小时候,谁没有看过那部有名的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》呢?由此我们知道了南斯拉夫这么一个国家。但后来它哪里去了?与它类似的还有捷克斯洛伐克。这两个国家现在的确已经消失,但艺术的南斯拉夫和捷克斯洛伐克也许永远都不会消失,因为有库斯图里卡和米兰·昆德拉等艺术家的存在。

库斯图里卡是一位天才的导演。他曾就读于贝尔格莱德表演艺术学院。期间,他的《格丽妮卡》便在学生电影节上获奖,此外还导演了两部短片《真相的一面》和《秋天》。毕业后,库斯图里卡踌躇满志,工作于萨拉热窝电视台。他的第一部正式的作品《新娘来了》因为打破了传统的性爱禁忌而引起争议,最后被禁。但他根据诺贝尔文学奖得主安德里奇的小说改编的电视片《拳打泰坦》在斯洛文尼亚国家电视节上获最佳导演奖。由此看出,当时他所在的体制是如何地扼杀了个人的艺术才华。也许对于体制来说,最受欢迎的永远是“发条橙”,有思想有个性的家伙最好是一个都不要。因此,米兰·昆德拉、基斯洛夫斯基以及库斯图里卡,纷纷亡命巴黎。

1981年,库斯图里卡把南斯拉夫诗人雪威的长诗《你还记得多莉·贝尔吗?》拍成电影,写一个上世纪60年代初期的南斯拉夫家庭,由于父子间信奉的理念不同,如何面对西方摇滚文化的冲击的。该片获得威尼斯电影节最佳处女作金狮奖。此后他一发不可收拾。1985年的《爸爸出差时》也是由雪威的长诗改编,通过一个6岁小孩的成长,道出了为人父母的辛酸和伟大,以及50年代南斯拉夫的政治气候。这部被称为反铁托主义的喜剧片充分展现了库斯图里卡丰富的电影才能,一举夺得戛纳电影节金棕榈大奖。库斯图里卡成为当时欧洲最受人瞩目的青年导演。4年后他的《流浪者之歌》又获得戛纳电影节最佳导演奖和罗西里尼特别奖。《流浪者之歌》又译《茨冈人时代》,是一部具有超现实主义色彩的抒情影片,以诙谐幽默的风格讲述了吉卜赛人(也叫茨冈人)辛酸的生活历程,让人忍俊不禁又热泪盈眶。

库斯图里卡离开电视台后,曾任教于萨拉热窝表演艺术学校,并受聘于美国哥伦比亚大学导演系。纽约的教授生涯为他开始新的创作拓展了空间,他以一个美国学生大卫·阿特金斯的电影剧本为基础,拍摄了他的首部英语影片《寻梦亚利桑那》,获得了柏林电影节银熊奖。但他终于还是像许多流浪的大艺术家那样,来到了巴黎。

1995年,他在艺术之都巴黎拍出了卓越的影片《地下》。这部长达近3个小时的鸿篇巨制,以一种近乎不可思议的喜剧方式描绘了南斯拉夫从1941年纳粹占领至1995年内战解体数十年间的曲折历史。每个荒诞场景和情节的背后,都隐含着辛酸与悲壮。影片荒诞的力量来自准确的隐喻,它在喜剧和悲剧之间游刃有余,会引发受难者会心的微笑。如同奥威尔的 《1984》和《动物庄园》一样,《地下》中的情节和人物的设置都来自库斯图里卡对他的祖国近50年历史走向的观察和思考。这部影片既让他二度捧得戛纳电影节金棕榈奖杯,也让他蒙受了 “把人民描绘成小偷和骗子”的攻击。

本来,作为一位东欧艺术家,长期羁旅西方,处境本来就颇为尴尬,而他却依然拍出了《地下》这样公然讽刺铁托政权下的革命者的卓越影片,尖酸刻薄的批判之声立即从他的故乡萨拉热窝传来。另一方面,一些好事的西方人又把他看作是米洛舍维奇的同党,谴责他“在博爱、民主和反法西斯的名义下”骗取艺术界的嘉奖。重重压力之下,库斯图里卡灰心至极,对外宣称不再拍片。但3年之后,他还是忍不住技痒,再次推出了描写吉卜赛人的优秀作品《黑猫白猫》。该片使他成为1998年威尼斯电影节银狮奖得主。

库斯图里卡无疑是艺术之神的宠儿,他每每举重若轻,似在玩笑间就拍出了散发着艺术和思想光辉的作品。但是,作为一个失去了祖国的流亡者,他的步履又分外沉重,赋予了他创作灵感的故国永远是他心底的一个郁结。正如他自己曾经写道:

我在这样一个国家出生,

希望、欢笑和生活之乐,

在那里比在世上其他任何地方都更强有力,

邪恶也是如此,

因此你不是行恶就是受害。

库斯图里卡继承了斯拉夫人特有的既理性又感性的矛盾气质。毫无疑问他是狂放不羁的,他的视野没有国界,他魔幻般的想象力在回忆与预言中尽情驰骋;但在他那神经质般的狂放之下,却有一颗忧郁的灵魂更深地埋藏在里面。在他的影片里,铺天盖地的是玩笑、戏谑、嘲弄和寻欢作乐,观众在他那里永远得不到安静,但在那荒诞的背后,却是比所谓的真理更为沉重的真实。每想起他,我们便仿佛听人在轻轻诉说:

“从前,有一个国家叫做——南斯拉夫……”

二

关于吉卜赛人的影片,库斯图里卡在不到10年的时间里拍了两部,这就是1989年的《流浪者之歌》和1998年的《黑猫白猫》。他为什么对在世界各地流浪的吉卜赛人的生活那么感兴趣?一方面,作为南斯拉夫起伏动荡的见证,吉卜赛人一直是库斯图里卡钟爱的描述对象;另一方面,大概,因为他本人也是一个流浪者 (无论是外在还是内在),所以在内心深处,和吉卜赛人有一种认同感吧?

在《流浪者之歌》和《白猫黑猫》这两部影片中,库斯图里卡以其对边缘人群的深切关注和深刻洞察,表现了吉卜赛人生存的苦难。

吉卜赛青年佩塔和祖母、舅舅,以及腿有残疾的妹妹丹妮拉生活在一起。他们靠卖石灰石为生,他的祖母有用意念给人治病的特异功能。佩塔爱上了同村的姑娘艾斯,可屡次求婚都遭到了嫌贫爱富的艾斯的母亲的拒绝。虽然这样,两个年轻人还是热烈地相爱了。

阿曼是村里唯一在外面做非法生意的人。他在外面发了财热热闹闹地回了村。为报答佩塔的祖母为他治好了儿子的病,阿曼答应带丹妮拉到卢布尔雅那的医院里治疗腿疾。在医院里,照顾妹妹的佩塔在阿曼的再三蛊惑下,答应跟随他到意大利去“赚大钱”。佩塔终于知道了阿曼发财的真相,但他也不由自主地滑向了堕落与犯罪的深渊。几个月后,佩塔如愿以偿,赚到了大笔钞票。他也西装革履地回家了,心想现在可以大大方方迎娶艾斯了,却得知艾斯被他的舅舅强暴,并且怀了孕。佩塔非常痛苦,以为是艾斯对他不忠。但他有特殊的报复方式。他以丰厚的聘礼迎娶了艾斯,以村里前所未有的大宴席为他们的婚礼狂欢,暗地里却打算卖掉她将要生的孩子。直到艾斯死于难产,佩塔才相信眼前哇哇啼哭的是他自己的儿子。

佩塔在冥思苦想他的根源。他终于在罗马街头找到了被阿曼拐卖的妹妹丹妮拉。他的幼小的儿子也落在阿曼一伙人手中。佩塔失去了一切。失去了理智的佩塔冲进阿曼的婚礼盛宴,开枪把阿曼打死,而自己也被击中,死在远去的列车上……

库斯图里卡说:“我想表达对所有自然事物的热情和仰慕,现在我重返生活、色彩与光影,摒弃了所谓拍摄策略。吉卜赛人懂得享受爱情,崇拜日常生活的每个瞬间,他们的激情与活力在整部影片中迸发。”《黑猫白猫》的故事依然是离奇的:有一天,住在多瑙河畔的卑贱猥琐的吉卜赛人马特高得到了一个发财良机:可以从伊斯坦布尔到巴格达的列车上走私汽油。但他没有本钱,只好和儿子扎拉去向吉卜赛人的“教父”格加·皮泰借高利贷。但事实证明他根本就不是做生意的料,不但被年轻的匪徒达丹抢走了生意,还欠了一屁股债。狼狈不堪的马特高灵机一动,想出了一条“妙计”:替儿子向达丹的妹妹、一个患有侏儒症的女孩求婚。但事实上,扎拉正在和另一个吉卜赛姑娘、金发碧眼的艾达谈恋爱。为了达到自己的目的,马特高拼尽全力促成了同侏儒的这桩婚事。婚礼那天,大家都在兴高采烈地享受着欢乐的滋味,新娘却趁人不备逃跑了。在逃跑的路上,她遇到了另一个青年人并与之相爱。而喜获自由的扎拉则带着艾达沿多瑙河顺流而下。

这是一个充满了热烈情感和丰富想象力的喜剧性的故事。为了拍摄此片,库斯图里卡前往马其顿的首都斯科普里附近的乡村,与当地的吉卜赛人朝夕相处,深入体察他们欢快而又忧郁的独特气质。片中大部分角色都由非职业演员担当,在库斯图里卡的鼓励下,第一次上银幕的他们的不少即兴表演可谓神来之笔。

库斯图里卡擅长在热烈而混乱的场景中展现他的命运故事,热情奔放的风格中往往蕴藏着对无可改变的命运的深切体悟。他的影片概括起来从表面上来看是“小偷与骗子”的传奇,但本质上则是对生命的热爱与对破坏生命的控诉,当然还有主人公在艰难的人生旅途中发出的乐观的欢笑。在曲折离奇的超现实主义玩笑中,人性的意义被库斯图里卡从并非恶意的揶揄中挖掘了出来。不管他的影片是如何的阴郁和沉重,但天空都是蔚蓝色的,他夸张地揭示出人类欢乐的本性。正如那吉卜赛人的载歌载舞。

作为描述吉卜赛人生活的影片,无可避免地会牵涉到吉卜赛人的民间音乐。《黑猫白猫》从头到尾都是吉卜赛人的纯朴音乐。在《流浪者之歌》里有一个圣乔治节的镜头,佩塔在梦幻一般的场景中,伴随着合成器雄浑的低吟,他带着火鸡漂游在洋溢着节日狂喜气氛的河流上空。清亮而略带忧伤的女声从远方传来,如清晨的薄雾,充满了宁静与无边的遐思。混声合唱的涌入带来了一丝不安和不祥的预感。镜头对准祖母历尽沧桑的面孔,一滴浑浊的泪水从她的脸颊上滑过,半裸的佩塔和艾斯消失于尘烟弥漫的人群当中。当合成器低沉的吼声再次响起时,艾斯已经在绝望的异乡难产死去。悲剧终于化为现实,忧伤的女声咏唱也衍化为沉痛的哭诉,轻轻地陪伴着洁白的婚纱在空中飘荡,而合唱则有如旷野中狂风呼啸,无边的黑暗无情地吞噬着一切,小号略显滑稽的旋律的加入使这浓浓的黑色变得怪诞可憎。诅咒和嘲笑,荒诞与无情,苦难和泪痕,同时呈现。影片中另一段极富感染力的音乐,由阿曼所拐带的吉卜赛女子所唱。它取材于东欧的民间音乐。东欧民族特有的哭腔,流传于南斯拉夫和罗马尼亚等地,音色低回而充满压抑与无言的苦痛,潜藏其中的或许不仅仅是悲哀,还有黑色的荒诞的绝望。

但库斯图里卡的影片于深刻的绝望中总有一道光划过。正如他在《亚利桑那之梦》中描述的,亚里克斯和他叔叔在北极冰雪里钓到一条比目鱼,那条鱼本来该死了,但它忽然从人的手中飞了起来,升上了广阔的天空。光总会存在,正如梦总会存在。

责任编辑陈 然