文化生态区与非物质文化遗产保护研究*

吴兴帜

文化生态区与非物质文化遗产保护研究*

吴兴帜

非物质文化遗产是不同人群共同体在特定的时间、空间里,处理人与人、人与社会、人与自然关系时的文化产物,有着自身特定的属性:主体性、整体性、活态性以及无形性等,在文化旅游盛行的情境中,如何保护与传承非物质文化遗产问题一直都是焦点问题。本文试图从文化生态区的理念出发,探寻非物质文化遗产保护与传承的道路,为非物质文化能够继续活态的、原真性的存续提供一种方法论视角。

文化生态区;非物质文化遗产;整体性;活态性

遗产作为一种文化形态,有其自身的属性,如物质文化遗产的不可再生性、非物质文化遗产的“活态性”,使得在文化遗产保护与传承方面有着不同的途径与方式,物质文化遗产由于其“静止性”(static),主要是保护其物质形态;非物质文化遗产由于其“活态性”(living)、无形性 (intangible),对其进行保护与传承则变得比较复杂。遗产作为祖先遗留下来的财产是过去赠与现在以及将来的礼物,遗产继承者在享受先辈的遗产同时,也肩负着未来子孙可以继续共享先辈财产的义务。

一、非物质文化的属性分析

2003年10月17日通过《保护非物质文化遗产公约》指出:“非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和人类的创造力。”2005年3月26日国务院办公厅颁发《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》(国办发〔2005〕18号),结合《公约》的精神,明确规定了我国非物质文化遗产的定义、种类和范围:“非物质文化遗产指各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式 (如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能,以及与之相关的器具、实物、手工制品等)和文化空间。非物质文化遗产可分为两类:(1)传统的文化表现形式,如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能等;(2)文化空间,即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所,兼具空间性和时间性。非物质文化遗产的范围包括:(1)口头传统,包括作为文化载体的语言;(2)传统表演艺术;(3)民俗活动、礼仪、节庆;(4)有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践;(5)传统手工艺技能;(6)与上述表现形式相关的文化空间。”

通过我们国家对于非物质文化遗产的界定,我们可以分析非物质文化遗产从主体性上看具有:民族性、地域性、集体性、象征性等;从内容上看具有:整体性、综合性与多样性等;从表现形式上看具有:活态性、流变性、传承性等。综合这些特点,可以归纳出任何非物质文化遗产“都是特定人群共同体在特定的时空间中,通过生产生活实践,并与自然环境互动过程中形成的行为模式及其物化形态,这些行为模式与物化形态不仅被传承下来,还处于不断的生成与流变之中”。人群共同体是非物质文化遗产的主体;生态环境与人文环境是非物质文化遗产发生、发展、存在与延续的文化空间;而行为模式与物化形态则是非物质文化遗产的内涵;人群共同体在与自然互动以谋求生存、发展的生产、生活行为成为非物质文化遗产的原动力。

非物质文化遗产这些特点,从根本上讲是遗产的“主体性、整体性、多样性”等属性决定的。在现代遗产运动中,遗产主体性出现了多元化,包括“人类、联合国、主权国家、地方政府等公共权力行为体”,而遗产的“原生性主体”逐渐“让渡”这些公共权力行为体,在遗产三权 (解释权、接近权、收益权)等方面处于“失语”状态。如黄铁与李广田之间关于《阿诗玛》文本的产权之争[1]。这场争论虽然只是针对《阿诗玛》文本产权归属,但是可以看出,在整个争论过程中,创造《阿诗玛》的原生性主体——撒尼人一直没有受到尊重。《阿诗玛》文本是地方精英、文化人等在综合民间不同版本的基础上形成的,专家的文本可能会形成话语霸权,使《阿诗玛》叙事长诗单一化,失去“活态”;因为在整个《阿诗玛》整理、申报遗产中,作为《阿诗玛》的原初主体撒尼人没有了话语的权力。所以《阿诗玛》长诗的解释与表述逐渐远离了其原生性主体,而且随着现代遗产旅游的发展,以《阿诗玛》为核心的石林旅游收益也与撒尼人无关。从而使得遗产原生性主体在《阿诗玛》的保护与传承方面缺乏自觉性。

非物质文化遗产的整体性是指任何遗产组成都是一个系统,由不同的要素按照特定遗产主体社会的规则构成。如傣族织锦主要以丝、棉、木棉、麻、毛等为原料,以丝和棉为主,其产品多为丝织锦和棉织锦,以及丝棉混织锦。以棉织锦为例,其技艺包括:棉花的捡、选、纺、米浆浸泡、染、拉经线、编花上机到制成傣族织锦工艺流程,我们现在主要关注的是“傣族织锦”的物化形态——织锦。对其每个环节要素则很少过问,而每个环节要素恰恰是保护傣族织锦技艺的关键。如棉花的生产涉及人与自然的关系,棉花的纺线、浸泡等涉及手工技艺,染色更多的与色彩的选择以及对颜色的认知等,所有这些构成要素都与傣族人群共同体的生产、生活环境有关,傣族织锦存在于傣族人群共同体的文化空间之中,体现了傣族人群共同体在特定社会时空中与自然的互动关系。而现在如果只是对傣族技艺进行简单保护,必然无法真正的实现遗产的传承,其需要对与织锦技艺的每个构成要素及其系统进行保护,从而才能完整的保护傣族织锦技艺。

多样性主要表现在两个方面,一是由于人群共同体的多样性,作为人群共同体的文化表征之一的非物质文化遗产也同样具有多样性;二是人群共同体内部,为了生产、生活的需要,在不断的实践中也形成了不同的非物质文化遗产,如非物质文化遗产包括:口头传统、传统表演艺术、民俗活动、礼仪、节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践以及传统手工艺技能等。如云南省25个原住少数民族中,国家级非物质文化遗产就有69项;傣族国家级非物质文化遗产就有泼水节、傣族织锦、傣族章哈、傣族孔雀舞、傣剧、傣族慢轮制陶技艺、傣族剪纸、傣族手工纸制作技艺、傣族象脚鼓舞等。不同类型的非物质文化遗产由于本身的特点,有些可以很快也很容易的转化成“人文资源”,为当地的旅游、经济发展带来益处,所以得到地方权力行为体的重视,而得以很好的发展,如傣族泼水节,彝族火把节,白族绕三灵、大理三月街等,而那些依靠传承人通过身体实践才能表现出来的非物质文化遗产,如民间文学、传统戏剧、曲艺、传统手工艺等,随着传承人的老年化和遗产存在的社会环境的变化,却面临着发展与传承的困境。遗产的多样性,不仅是指遗产表现形态的多样性,在深层文化结构中,不同文化类型之间是相互联系,互为支撑的。如傣族泼水节,从起源可以看出其反应了傣族人群共同体的宇宙观、价值观,是人们对“善”的尊重;从节气来说,是傣族的新年;从内容上来看,包括过年、拜年、堆沙、浴佛、滴福水、放高升、泼水、放水灯、赕佛等重要的佛事活动;此外,赶摆是泼水节的主要项目之一,人们在赶摆场听哈章演唱、跳傣族舞蹈,唱傣族民歌,在江上赛龙舟等。可见傣族泼水节遗产与傣族的小乘佛教信仰、舞蹈、民歌等遗产是一个相互关联整体。

通过这些非物质文化遗产的特点与属性分析,我们可以看出,对于一项非物质文化遗产,如何使其能够得到保护与传承,对于遗产主体、遗产整体性、遗产多样性等给予理解与关注是必不可少的环节。

二、文化生态与遗产属性

文化生态一词是从人文地理学的生态一词变化而来,文化生态包含着两重含义:一是生态,一是文化。无论是生态还是文化,都是一个动态的过程,有着自己的发生、存在、发展以及延续的规律。文化生态一方面指文化与生态之间的互动,另一方面也隐喻着用生态的法则来看待文化,以使文化的整体性、系统性、动态平衡性、多样性等能够持续发展。

文化生态现在被人们广泛的提及,是因为在全球化与现代性的冲击下,文化的多样性正在面临消逝。全球化、现代化在带给人们便利的生活、消费的同时,也带来了全球普遍的问题,如环境问题、疾病问题、贫穷问题、文化同化等问题,人们开始怀念过去的日子,寻找那些还保有过去社会传统的地方。所以外于相对封闭环境中、文化变化比较缓慢的社区尤其是边远民族地区就成为人们旅行的目的地,人们通过消费“地方性知识”,开始反思全球化与现代性。所以,具有民族文化特点的“地方”,旅游者趋之若鹜,民族文化遗产转化为“文化资本”,但是在旅游者与东道主的二元结构中,由于二者的“社会时间”、“社会空间”之间的不一致性,非物质文化遗产作为旅游消费资源,不可避免的要对遗产真实性的仿造、遗产整体性的阉割,遗产多样性的简单化,使得文化生态所强调的文化是一个动态的过程,有着自己的发生、存在、发展以及延续的规律,文化的整体性、系统性、动态平衡性、多样性等方面的属性在大众旅游的冲击下,出现文化生态的失衡。文化生态保护区在空间上包括“自然空间、社会空间”,在内容上主要指向“特定空间中的有些文化遗产和非物质文化遗产及其原生性”,在目标上是“为了实现文化生态的动态平衡,尤其是非物质文化遗产的动态整体性保护”。从文化生态区理念来进行遗产保护,主要是用生态的多元性、系统性、原生性等生态系统自身发展规律特点作为认知、理解、保护与传承遗产的认识论,强调在全球化、现代化过程中,人们在消费遗产的时候,要充分考虑到遗产的主体性、多样性、整体性,从而最终实现遗产保护与传承的“原真性”。

对于非物质文化遗产来说,遗产实现“原真性”保护与传承首先是要保护遗产存在的自然环境与人文环境。任何一个遗产都是在特定的时间、空间里存在与发展的,而全球化与现代性的最大冲击就是对于遗产的自然生态与人文生态,当遗产形成、发展与存在的生态环境发生改变了,遗产本身必然也要改变,这是非物质文化遗产“活态性”的一种表现形式。关键是遗产表现形式的改变是要以遗产原生主体为主导的社会行为。同时,由于旅游者与东道主在旅游行为中的时间错位、空间位移,为了满足旅游者对于“异文化”的需求,舞台遗产、遗产制造等就会出现,从而影响不同人群对于遗产的认知。

非物质文化遗产在时下已经成为一种人文资源,被用来遗产旅游消费,从某种意义上来说,也是遗产能够继续存在并满足人们需求的价值表现。关键问题是遗产作为人文资源来消费的时候,遗产原生性主体处于一种什么样的语境中。在多数情况下,一种文化事项在被“权力行为体”按照遗产游戏的规则贴上现代意义上的“遗产”标签,以及通过这种标签进行“消费”的时候,遗产原生性主体都是外于“消失”的状况。其既不能对遗产进行表述与解释,也不能真正通过遗产旅游而获得利益,那么作为遗产“原生性”主体可能会出现对遗产的“冷漠”,这样就会严重影响到遗产的保护与传承。

同样,在遗产消费的过程中,作为遗产主体系统中的“权力行为体”或者商业集团,往往根据消费者的需求,选择最能刺激旅游者视觉需求、娱乐需求的“遗产展演”环节,如行体文化——舞蹈、服饰、音乐以及其他行为等。如西双版纳傣族文化园,有热带自然环境,傣族人家的日常生活生产行为,傣族文化的集体展示等,但这里最让游客开心的事情还是体验傣族的泼水节,但是原真性的泼水节是在特定的时间、空间里举行,是傣族文化系统的集中展示,但是旅游者的时间安排并不是根据目的地的人群共同体的文化展演而进行,而是根据自己的生活与工作时间,期望在最短的时间内,消费到目的地最为特色的文化事项。这样在西双版纳傣族园中,傣族泼水节的举行有时候就不得不根据旅游者的需求来进行,同时“原真性”的泼水节文化系统也主要阉割为“泼水”,而对于其他“泼水节”文化要素则进行了“结构性”选择。这样,在遗产旅游的情境中,遗产的整体性部分的遭到阉割,多样性简约化。那么“此遗产”还是“彼遗产”吗?

三、非物质文化遗产保护认知

非物质文化遗产的保护与传承问题是社会问题,而不仅仅是遗产所属的特定人群共同体的问题。非物质遗产保护与传承的根本性问题是遗产的“活态性”与“原真性”。“活态性”问题是指非物质文化遗产按照文化自身的规律性有着内在的发生、发展、存在与延续的状态,即所谓的“文化生态”或者说“遗产生态”内在的规律性。在现代社会,由于遗产存在的自然生态、人文生态都与遗产形成之初的环境发生了根本性的改变,遗产的表现形式与展演方式以及遗产内容都或多或少地发生变迁,但是遗产所反映的深层次的文化内涵依旧延续下来,是遗产所属人群共同体对于天、地、人的认识,以及人与人、人与社会、人与自然之间关系的反映。“原真性”则是指遗产在遗产所属人群共同体的时空中,按照人群共同体的社会法则与文化规则进行的自我展现,这其中尤其要注意几个问题:(1)遗产所属人群共同体;(2)遗产所存在的时间与空间;(3)遗产自我展现的完整性;(4)遗产所属人群共同体的遗产多样性问题。

遗产作为一种特殊的“文化事项”,是特定人群共同体身份的标识,是他们“自我”的组成部分与自我的延伸,只有从“文化持有者”的眼光出发,遗产的表述与解释才能具有意义,遗产也才能是“真实的”。也只有在遗产原生性主体把遗产看作是“自我的延伸”时,遗产的保护才可能是一种“自觉”的社会行为;遗产只有在其原生性的时空中进行自我呈现,才能避免“遗产制造”,而不是现在所谓的“舞台中的遗产”;只有把遗产纳入到遗产所属人群共同体的文化体系中去理解遗产、认知遗产,才能真正了解遗产对于特定人群共同体的意义,从而使得“他者”在消费遗产的时候,怀揣着“尊重与敬畏”心态,而不仅仅是娱乐行为;“多样性”遗产的存在,使得人们在“我者”与“他者”之间找到“标尺”,意识到“他者”的文化对于“我者”的意义,从而使得遗产的保护与传承成为一种社会行为存在可能性,进而使得遗产的“权力行为体”能够充分调动各方面的力量,进行遗产的保护与传承。

四、文化生态区:非物质文化遗产保护道路选择

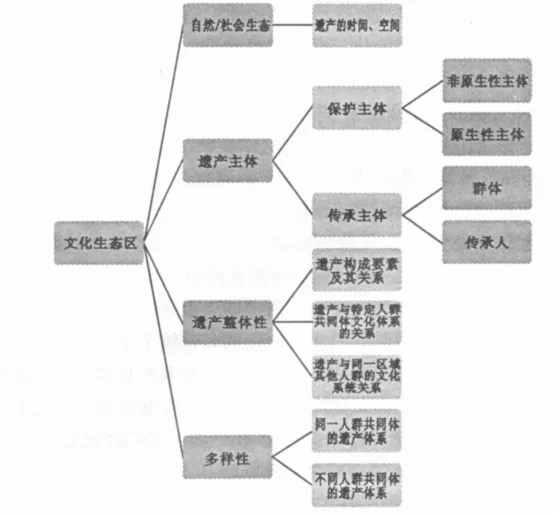

非物质文化遗产的保护与传承,涉及到几个关键的问题:(1)保持与传承的主体是什么,保护保护的主体与传承的主体两个部分;(2)不同的保护与传承主体各自承担的权利与义务是什么;(3)保护与传承的对象是什么;(4)如何保护与传承。2007年3月30日,在“闽南文化生态保护工作研讨会”上,陈至立同志说:“文化生态保护区是指在一个特定自然和文化生态环境、区域中,有形的物质文化遗产如古建筑、历史街区与乡镇、传统民居及历史遗迹等和无形的非物质文化遗产如口头传统、传统表演艺术、民俗活动、礼仪、节庆、传统手工技艺等相依相存,并与人们生活的自然和文化生态环境密切相关、和谐相处,在一定历史和地域条件下形成的文化空间,以及人们在长期发展中逐步形成的生产生活方式、风俗习惯和艺术表现形式,共同构成的丰富多样和充满活力的文化生态”[2]。建立文化生态保护区的首要目的是对现存遗产进行整体性保护,尤其是那些“无形的”、“活态的”非物质文化遗产。根据上述表达,遗产保护与传承的首要环节是保护遗产发生、发展与延续的“生态”环境,包括自然环境、社会环境以及遗产在长期实践中形成的“文化空间”;其次是某一区域中物质文化遗产、非物质文化遗产以及二者之间相互依存的关系等。综合上述分析并结合非物质文化遗产的属性,可以看出用“文化生态区”来保护非物质文化遗产,可以用下面的内涵示意图进行分析:

图1 文化生态区内涵示意图

用“文化生态区”理念来保护非物质文化遗产,必须要确定“生态区”所涵盖的“时空范围”,也就是非物质文化遗产的“地域性”和“时间性”。时间、空间作为事物存在的方式,使得非物质文化遗产的存在与延续需要特定的“环境”。这里的环境既包括“自然环境”,更离不开“社会环境”。任何非物质文化遗产都是特定人群共同体在生产生活实践过程中与自然环境、社会环境互动的产物,体现人与自然、人与人、人与社会之间的关系。所以,保护与传承非物质文化遗产的起点是对遗产的环境进行保护,维护遗产赖以存在的自然环境的生态平衡、社会环境的持续发展,从而保护特定人群共同体生产生活方式,这是任何非物质文化遗产延续的基础条件。

非物质文化遗产的保护与传承的关键是“人”,即遗产保护与传承的主体。遗产由“私到公”的让渡,使得遗产主体呈现出一个系统,包括“公共权力主体”和“原生性行为体”。从遗产的社会属性与社会功能的角度看,在遗产的保护与传承中,“公共权力主体”作为一个“外力”,主要起着“引导”与“服务”;“原生性主体”作为“内力”,在遗产保护与传承过程中承担的是“主体”作用。非物质文化遗产的保护主体是指负有保护责任,从事保护工作的国际组织、各国政府相关机构、团体和社会有关部门及个人。包括国际组织,国家政府,各级非物质文化遗产保护机构、社区和民众[3]。也就是公共权力主体、社会组织与个人、原生性主体等。在非物质文化遗产的保护中,承担不同角色和义务。国际组织的在遗产保护方面的行为有着自成一体的程序,非物质文化遗产的保护主要还是依靠“民族国家”来实施。在我们国家,非物质文化遗产保护的公共权力机构主要是“文化部以及各级政府部门的文化厅、文化局、文化所”等部门。其在遗产保护方面主要承担的义务是对现有遗产的普查、登记、建档;颁布保护遗产的政策、法规、战略规划和指导性意见;建立遗产保护决策机构;筹集遗产保护的资金;制定并完善非物质文化遗产传承人规定;培养社会群众文化自觉等。概言之,就是为非物质文化遗产保护提供制度、人力、财力、智力、社会环境等方面的支持。而非物质文化遗产的原生性主体在遗产保护中承担的主要责任就是使非物质文化遗产能够继续“活态”的延续。

遗产首先表现为“个体 (部分)—集体 (全体)”之间的认同关系:一方面,遗产属于“民族”和“集体”;另一方面,又是“个人性的”[4]。所以,对遗产最有处置权的理应是既代表族群又反映个人意愿的遗产原生性主体,其在遗产保护与传承中充当主要角色。非物质文化遗产的传承主体是指“某一项非物质文化遗产的优秀传承人或传承群体”,即代表某项遗产深厚的民族民间文化传统,掌握着具有重大价值的可以延续和发展某项非物质文化遗产的技术、技艺、本领,并且具有很高水准层次的个人或群体[5]。对于传承主体来说,无论是群体还是个人,首先是遗产对这一个人、群体的意义的认知;其次是在文化自己中把传承遗产看作是自己的使命;最后是完成公共权力主体规定的“传承人”所必须承担的责任。

遗产整体性属性要求在进行非物质文化遗产保护与传承的时候,必须考虑到:(1)遗产自身所有构成要素,即每一项遗产都是由不同的环节、成分构成,而不能只把其中的某一部分凸显,而弱化其它部分;(2)某一项非物质文化遗产与同一人群共同体的其他遗产之间的关系。任何人群共同体的文化都是一个系统,某一文化事项必然与其他文化事项有着联系,所有在进行非物质文化遗产保护的时候,必须从人群共同体的整个文化体系来看待遗产的保护与传承;(3)同一地域环境中其他人群共同体的遗产与需要保护的非物质文化遗产的关系。因为有些文化遗产是不同人群共同体所共享的,即使存在文化内涵的差别,如傣族、布朗族共有泼水节,彝族、白族、纳西族共有火把节等。不同的人群共同体在与自然环境的互动中形成了不同的文化现象,从而形成文化的多样性,作为文化现象表征之一的遗产,多样性的存在是文化的内在要求。所以,遗产保护与传承必然要求对同一人群共同体的不同遗产进行保护与传承,同样也要求对不同人群共同体的保护与传承,保护与传承的不仅仅是我们贴上现代标签的“遗产”,而是祖先遗留给我们的“所有财产”。

从上述分析可以看出,用文化生态区的理念来对非物质文化遗产进行保护与传承,完全符合非物质文化遗产的属性要求。遗产作为一种文化形态,必然要存在于一定的时间、空间中,这就需要对遗产的生态环境包括自然与社会环境继续保护,而遗产要想能够“活态的”、“原真性”的存在与延续,必然要求对遗产的“原生性主体”、“整体性”、“多样性”进行保护与传承,不然遗产就成为无源之水,流于消费社会的“遗产制造”,最终只能存在于舞台或者想象之中,可见“文化生态区”是非物质文化遗产保护与传承的行之有效的途径。

[1]吕所知,朱兵.黄铁40年要回〈阿诗玛〉[EB/OL].汉网:http://www.cnhan.com/,2007-02-04.

[2]黄小驹、陈至立.加强文化生态保护提高文化遗产保护水平[N],中国文化报,2007-04-03.

[3][4]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2008:270,259.

[5]Harrison,D.& Hitchcock,M.(eds.).The Politics of World Heritage[M].Clevedon:Channel View Publications,2005:1.

On Cultural Ecological Zone and the Protection of Intangible Cultural Heritage

Wu Xingzhi

Intangible cultural heritage is defined as different community groups dealing with the relationships among man and man,man and society,man and nature in the special time and space,which has particular attribute:subjectivity,integrity,living and intangibility and so on.When the culture tourism became fashion,the focus is how to protection and inherit intangible cultural heritage.From the ecological zone view,the author tries to seek the roadway of protection and inherit of intangible cultural heritage;then he offers methodology about authenticity and living existence and extension.

ecological zone;intangible cultural heritage;authenticity;living

【作 者】吴兴帜,云南民族大学职业技术学院副教授、博士。昆明,650031

G122

A

1004-454X(2011)04-0192-006

* 国家民委项目“少数民族文化遗产存续与发展道路研究”(项目号:10YN03)阶段性成果。

〔责任编辑:付广华〕