创新方法的综合评价及应用决策的实证研究

皮成功,别 超,侯光明

(北京理工大学管理与经济学院,北京 100081)

创新方法的综合评价及应用决策的实证研究

皮成功,别 超,侯光明

(北京理工大学管理与经济学院,北京 100081)

在创新方法的应用中,一个关键问题就是如何对众多的创新方法进行选择。本文基于决策的思想建立创新方法应用决策模型,确定创新方法评价的指标体系,从多个方面对创新方法进行综合评价,以此解决创新方法在应用中面临的选择问题。并通过问卷调查,针对20个常用创新方法进行实证研究。调查问卷结果发现,不同的创新方法针对不同的评价指标在得分上存在较大的差异,企业应该针对每种创新方法的特点,有针对性地开展创新方法培训工作。

创新方法;决策;综合评价;层次分析法

目前国际上使用的创新方法有数百种,各种方法的特点、适用条件、所解决的问题都不相同,因此构建行之有效的创新方法应用决策模型,从而选取合适的创新方法解决既定的创新问题,是实现创新的有效途径。

1 创新方法的相关文献综述

创新方法,美国称为创造力工程,日本称为创造工程或发明技法,俄罗斯称为创造力技术或专家技术,我国还称之为创新技法或创造技法,它是人们通过研究有关创造发明的过程,总结、提炼出人们在创造发明、科学研究或创造性解决问题的实践活动中的有效方法和程序总称。创新方法主要基于创新思维(逻辑思维、形象思维、联想思维、幻想思维、直觉思维、灵感思维等)的研究,本质特征就是开拓性和创新性,也具有可操作性、可思维性、技巧性、探索性和独创性等基本特点[1]。由于创新过程的复杂性,创新方法的理论体系至今还不够成熟。

国外学者对创新方法的研究起步较早,并大致沿着两条主线来加以演进:一是对创新方法的具体操作技巧的研究,二是对创新方法在创新活动的作用过程加以研究。

西方发达国家早在20世纪40年代就开始了对创新方法具体操作技巧的研究,发明出来大量的创新方法用于激发人们的创造潜能,数量多达数百种。其中最著名的方法,也是应用最广泛的创新方法之一就是奥斯本发明的 “智力激励法”(又译作头脑风暴法)[2]。这是一种通过召开群体讨论会议来达到在限定时间的交流中产生新的创意的方法。该方法在世界范围内得到了广泛应用并取得了惊人效果,据有关资料统计,奥斯本智力激励法创意数目要比个人提案多70%。继奥斯本之后,许多学者对此进行了深入的研究。例如,为了改变智力激励法存在的“从众心理”和“屈服权威心理”等缺陷,一些学者发明了默写式智力激励法、卡片式智力激励法以及其他学者提出的反奥斯本智力激励法、卡片整理法等等,使创新方法得到了广泛发展和应用。

20世纪50-80年代以后,对于创新方法的研究进入系统化研究阶段,已经从以前的基于创意和灵感的偶然激发转变为系统地研究创新规律。此时的创新方法更加复杂,更加科学化。这一阶段的创新方法以TRIZ(发明问题解决理论)的出现为标志。TRIZ理论认为任何领域的产品改进、技术变革创新和生物系统一样,都存在产生、生长、成熟、衰老、灭亡,是有规律可循的。该理论总结出各种技术发展进化遵循的规律模式,以及解决各种技术矛盾和物理矛盾的创新原理和法则,建立一个由解决技术,实现创新开发的各种方法、算法组成的综合理论体系,并综合多学科领域的原理和法则,建立起TRIZ理论体系。这一时期,类似TRIZ理论的创新方法还包括公理化设计理论[3]、技术路线图理论[4]等。

国外学者对于新方法在创新活动的作用过程的研究也起步较早,关于创新过程,尤其是其中的关键环节——创意的产生过程,长期以来被作为一个心理学领域的问题而被许多学者加以研究[5-6]。普遍的观点是,无论对个体还是群体来说,创新都意味着一种有价值的新颖性产出[7],创造被认为是一种认知的过程[8]。许多学者通过建立一套创新模型来表达创新的过程,并试图揭示创新的普遍规律。这些研究主要集中在三个方面:创新产品(例如如何生产富有创意的产品)、创新特质(例如研究天才身上所特有的创新才能)、创新过程(例如创新是如何产生的、如何提高创新水平)。其中创新过程是创新活动的最关键的要素,同时也是有别于“天才”的普通人提升自身创新能力的重要途径。

在过去的几十年中,各种各样的关于创新过程的模型被许多学者提出。其中,最著名最具有影响力的当属Wallas模型[9]。该模型将创新过程分为四个阶段:准备阶段、酝酿、启发阶段和验证阶段。其中在启发阶段,人们获得灵感、创意,并在验证阶段对其进行检验以确保其具有可行性。同样,另外一个具有较大影响力的创新过程模型是Boden模型[10]。该模型将创新分为四种类型:探索、移植、组合、评估,认为创新主要由这四种类型的活动组成。除此之外,Atman等将创造过程分为九个阶段:问题界定、信息收集、创意产生、建模、可行性分析、评估、决策、交流、实施[11],并被广泛应用于产品创新的过程中。

与国外学者的研究相比,我国学者对于创新方法的研究要滞后的多,目前还处于对创新方法的相关内涵的界定,对国外创新方法的跟踪、学习和局部改进的阶段[12-16]。

创新方法作为一种用于指导创新、提高创新效率的方法,它不仅仅是针对某个创新问题的方法,更是具有系统性、整体性的方法。它的内涵相当广泛,涉及经济学、管理学、工程学、创造学、心理学等许多学科。

2 创新方法应用决策模型设定

2.1 模型的基本思想

在进行决策时,首先要明确决策的目标、指标以及待决策的方案,然后按照各要素间的相互关联、影响以及隶属关系,将各个要素按不同层次聚集组合,形成一个多层次的结构模型,如图1所示。也就是将m个备选方案当做m个物体,把某一评价准则看成物体的某种属性,通过比较判断矩阵得出指标层的权重系数。然后,根据专家打分的形式给出每一个方案在指标层各指标下的分值。最后,各方案按照相应指标对其分数进行加权平均,得出每一个方案的评分结果,并以此进行排序选优[17-20]。

本文的决策模型包含三个层次,其中,第一层是目标层,它表示解决问题的目的和总目标;第二层是指标层,它是总目标的具体体现,是决策所要考虑的因素;最下面一层是方案层,它表示待选择的具体方案。本模型中指标层有n个要素,方案层有m个方案。

图1 递阶层次结构

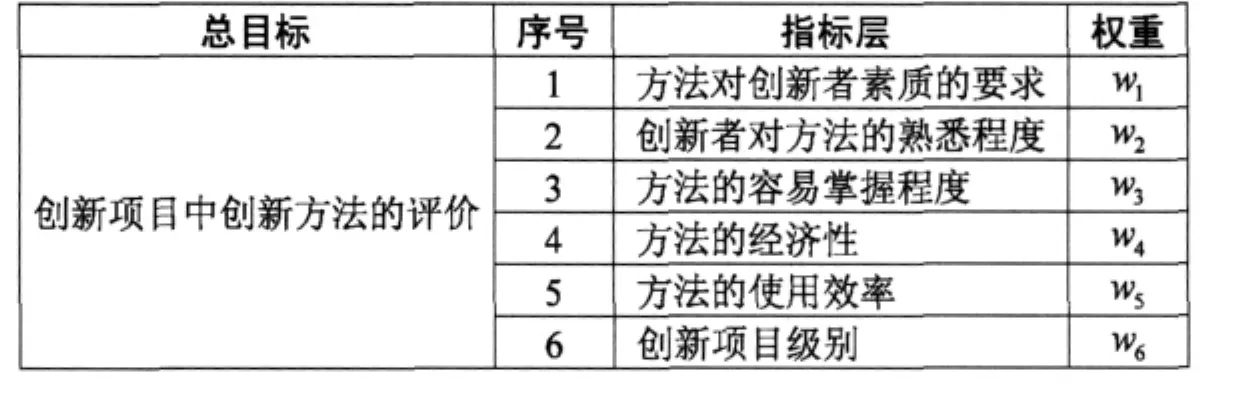

2.2 建立评价指标体系

创新方法评价的目的是为了帮助创新者找到更加符合具体创新项目的创新方法,帮助提高创新项目的成功率。在整个创新项目过程中,包括创新主体、创新对象、创新方法和创新环境等方面,本文在对创新者进行具体考察及广泛征询工程技术人员意见的基础上,通过充分的专家调研,根据评价指标体系的建立原则,最后确定创新方法的评价指标体系应该包括:方法对创新者素质的要求、创新者对方法的熟悉程度、方法的容易掌握程度、方法的经济性、方法的使用效率、创新项目级别等六个方面(见表1)。

2.3 建立模型

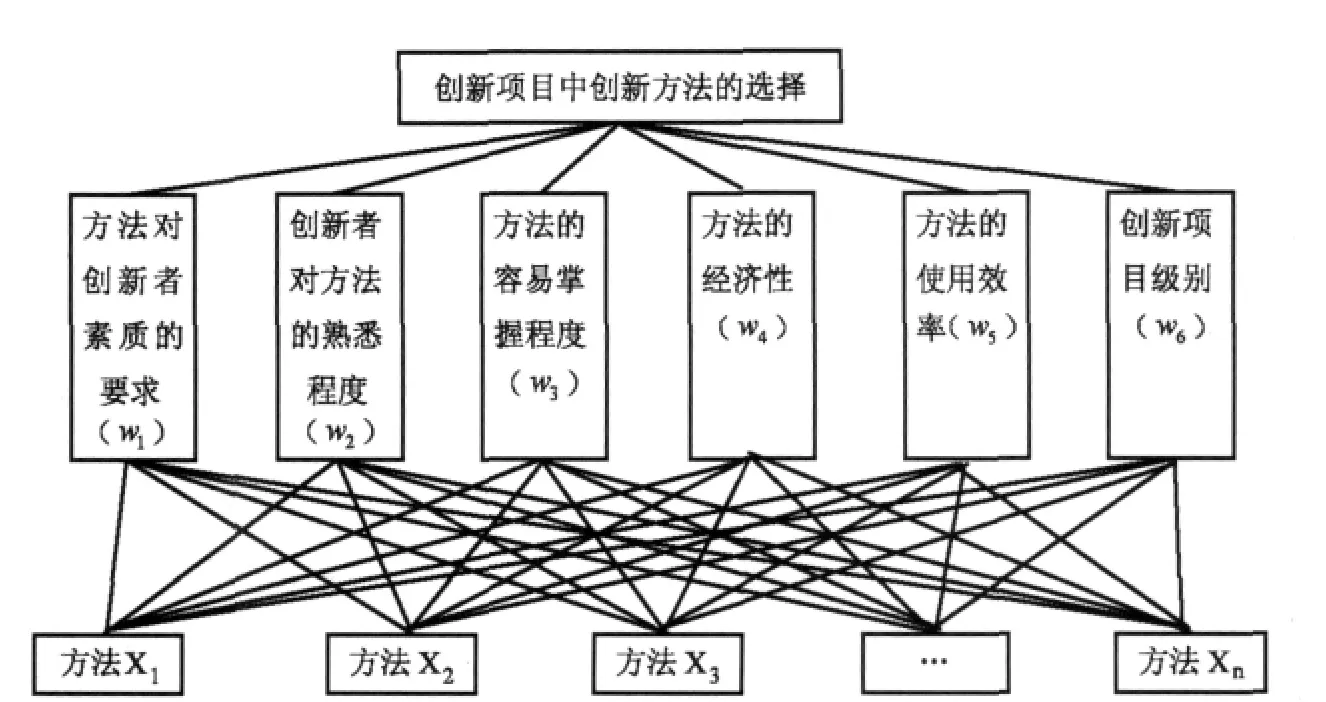

(1)模型的基本结构。

在确定了对创新方法进行评价的指标体系后,据此建立起创新方法的应用决策模型。模型的最高层就是决策的目标,即创新项目中创新方法的选择;然后是指标层,也就是对创新方法进行评价需要考虑的主要因素,共有6个指标;最底层就是待选择的创新方法(见图2)。

(2)算法流程。

①样本的选取。

目前国内外使用的创新方法多达数百种,但其中使用较为广泛的不过几十种,同时很多创新方法存在原理上的重复,因此需要对目前的创新方法进行精简和提炼,筛选出常用的,具有广泛应用和推广价值的创新方法作为研究对象,则更具有现实意义。本文根据课题组的研究成果,将收集到的280种创新方法的具体名称 (包括英文和中文名称)作为关键词,以在Google和学术期刊网检索到的次数之和作为评判某种创新方法使用的普遍程度的依据。据此列出排名在前20位的创新方法分别是:头脑风暴法、希望点列举法、逆向思考法、缺点列举法、信息交合法、TRIZ、5W2H提问法、六西格玛法、矩阵思考法、仿生学法、联想组合法、还原法、专利文献法、因果分析法、等值变换法、主体附加法、要素功能分析法、工业工程法、形态分析法、故障分析法。将该20种创新方法作为本文的研究样本。

表1 创新方法的评价指标体系

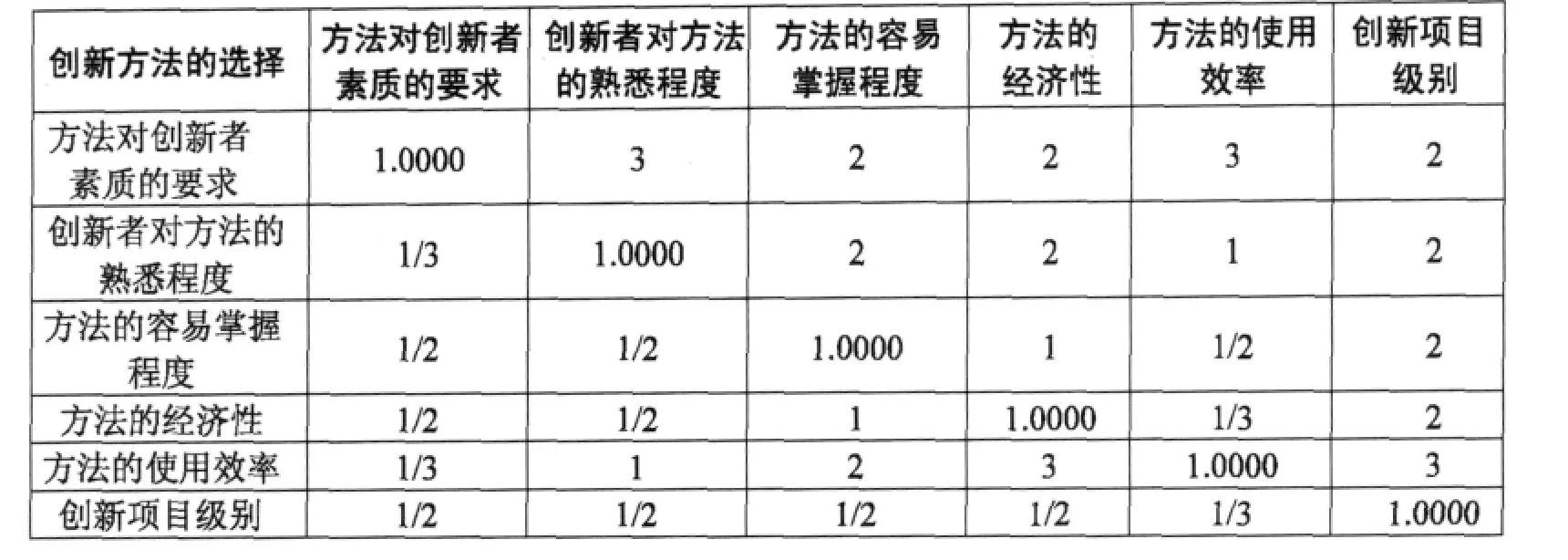

②指标权重的确定。

在确定了决策的递阶层次结构之后,采取层次分析法,借助对专家采取问卷调查的方式来确定各指标的权重。本文通过对5位专家dk(k=1,…,5)进行问卷调查,按照1~5标度对创新方法应用的六个指标进行比较,分别得出比较判断矩阵(见表2)。

图2 创新方法选择的决策模型

由表2计算出专家1对6个指标的权重系数W1为:

表2 专家对6个指标重要性的比较判断矩阵

W1=[0.3079,0.1778,0.1193,0.1122,0.2035,0.0793];

计算比较判断矩阵的最大特征根后,得出此判断矩阵是可信的。

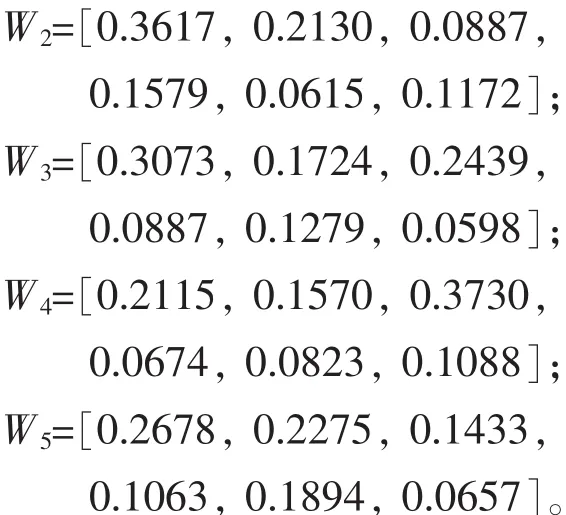

同理,可得其他4位专家的权重分别为:

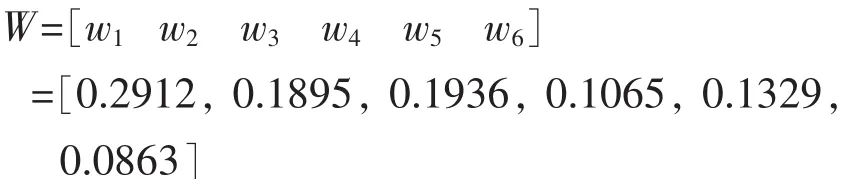

假设5位专家是无差别的,他们赋权重时不受其他因素干扰,则可按照平均数求得6个指标的平均权重:

③各方法的评分及总体排序。

以上通过专家调查法得到了6个指标的权重,将作为一个固定的值用于决策模型。然后,需要对20个方法按照6个指标逐一进行评分,评分标准本文采用1~5分的形式,按照从低到高进行打分,其中指标1为逆指标,即对创新者素质的要求越低打分越高,其余指标则为正指标。

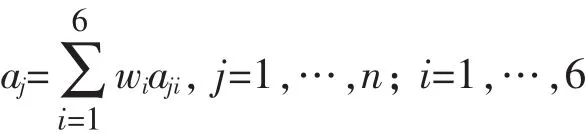

在确定6个指标下n个方法的评价值之后,可以按照公式:

得到每一个方法的综合评价值(见表3)。

最后,根据各个方法的综合评价值进行排序选优。

3 实证分析

3.1 数据来源

在本文探讨的决策模型下,通过选择较为常用的20种创新方法,来对创新方法应用决策模型进行验证。通过课题组对多家高新技术企业的实地调研,以调查问卷的形式,对各家单位参与过创新项目的工作人员进行调研,被调查人员主要为技术管理和工程技术研发人员,其中包含研究员级高级工程师、高级工程师、工程师以及北京理工大学管理与经济学院部分MBA学员等。共发放问卷200份(包含纸质版和电子版),回收176份,有效问卷155份,其中纸质问卷52份,电子版问卷102份,问卷的有效率为77.5%。

表3 创新方法的评价统计表

在对问卷数据进行整理以后,得到20种创新方法在6个评价指标下的平均评分结果;然后,对各个方法按照6个评价指标进行加权平均,得到各个方法的综合评价值;最后,根据分值高低,进行方案排序,如表4所示。

3.2 指标权重分析

在表5.1中还可以看出六大指标的权重分配,“方法对创新者素质的要求”的权重最大,说明专家普遍认为该指标最为重要。事实上对一个创新项目来讲,创新能否实现主要取决于创新者的素质,如果创新者的认知能力或是思维能力较差,就很难利用创新方法,抓住创新问题的关键,从而突破难题实现创新的目的。相反,一个有着较强认知能力、较好思维能力和较为扎实的理论基础的高素质创新者来说,更可能抓住创新过程中那一闪而过的灵感,找对解决问题的方向,而不是仅仅依靠幸运的降临。“创新者对方法的熟悉程度”和“方法的容易掌握程度”这个指标的权重值相差不大,分别为 0.1895和0.1936。这两个指标在创新方法选择的时候,是较为重要的两个评价指标,究竟哪一个方法更适合创新项目,创新者必须考虑该方法是否容易掌握、自己对它是否熟悉,这是创新者主要考虑的内容。指标“创新项目级别”的权重为0.0863,表明在创新方法选择时候,这一评价指标最不重要。

3.3 创新方法的综合评价结果分析

按综合评价得分(见表4)排序,显示专利文献法综合评价得分排名第1位。可以看出,在目前我国创新方法的运用中,专利文献查询居于一个重要的地位,尤其是随着我国对知识产权重视程度的提高和国际上对高新技术知识产权保护力度的加大,这一方法的重要性更加凸显。通过专利文献的查询,创新者可以了解目前所研究领域的最新研究进展和当前所申请的专利情况,对于明确研究方向,避免重复劳动,加强知识产权保护具有重要的作用。

其次,从其他方法排序的情况来看,头脑风暴法、逆向思考法、缺点列举法及希望点列举法的评价得分居于2-5位,这也说明了创新工作者对这些方法的认可程度较高。其中,头脑风暴法由于易学易用,适用范围广,成本较低,因此在全世界范围内得到了广泛的使用,这种情况在我国也不例外,已经成为开展创新活动的一个重要方法。而逆向思考法在各个行业的使用度也较高,从逆向思维的灵光一闪到反求工程、逆向工程的逻辑推理和验证,逆向思考法呈现出旺盛的生命力。而缺点列举法和希望点列举法则作为产品性能改进的重要方法工具,在管理、科研、工程等多个领域得到了广泛的应用。

表4 创新方法的评价结果

与此相比较,六西格玛、TRIZ的得分较低,主要是因为这些方法尽管有着较为完善的理论体系,但由于其不易掌握,对使用者的素质要求较高,使用范围较窄(主要引用于质量管理、概念设计等)等多个原因,在我国的普及和推广程度仍不高,至少相当一部分科研工作者还对这些方法的重视程度不够。而等值变换法排名位居最后,主要是由于该方法的原理是通过相互模拟、借鉴、产生联想来改变原来的对象而进行创造,尽管该原理在工作和生活中的应用较为普遍,但由于该方法缺少具体的操作步骤和流程,而使得该方法的掌握较为困难,所起到的效果也因人而异。

创新方法的综合评价结果说明,部分在国外应用较为广泛的创新方法如六西格玛、TRIZ等方法在我国的应用程度不高,这些优秀的创新方法在我国还不能最大限度地发挥它们的作用,需要进一步加强这些创新方法的培训和推广工作。同时对于一些缺乏具体操作流程与步骤的创新方法,需要结合我国的实际情况和中国人的思维特点,进一步建立起易学易用的操作步骤,使之能够被我国创新工作者快速地掌握和应用。

[1]芮延年.创新学原理及其应用[M].北京:高等教育出版社,2007,10.6-7.

[2]Osborn A.F..Applied Imagination:Principles and Procedures of Creative Problem-Solving[M].New York:Scribner,1953.34-52.

[3]Nam P Suh.Axiomatic design theory for systems[J].Research in Engineering Design,1998,(12):189-209.

[4]Phaal R.,Farrukh C.,Mitchell R.,Prober D..Starting-up roadmapping fast[J].Research Technology Management.2003,42(2):52-58.

[5]Boden M..The Creative Mind,Myths and Mechanisms[M].London:Routledge,2nd edition,2004.

[6]Sternberg,R.J.(Ed.).Handbook of Creativity[M].Cambridge University Press,1999.

[7]George A.Sielis1,Aimilia Tzanavari,George A.Papadopoulos1,Enhancing the Creativity Process by Adding Context Awareness in Creativity Support Tools Springer-Verlag Berlin Heidelberg,2009.

[8]Sternberg R.J..Handbook of Creativity[M].Cambridge University Press,Cambridge,1999.

[9]Wallas G..The Art of Thought[M].Brace and Company,1926.

[10]Boden M..The Creative Mind,Myths and Mechanisms[M].London:Routledge,2nd edition,2004.

[11]Atman C.J.,Turns J.,Cardella M.E.,Adams R.S..The design processes of engineering educators:thick descriptions and potential implications[A].Expertise in Design:Proceedings of the Design Thinking Research Symposium[C].vol.6(2003).

[12]甘自恒.创造学原理和方法——广义创造学[M].北京:科学出版社,2003.169.

[13]吴明泰.发明创造学概要[M].沈阳:东北工学院出版社,1988.111.

[14]傅世侠,罗铃铃.科学创造方法论——关于科学创造与创造力研究的方法论探讨[M].北京:中国经济出版社,2000,3.445.

[15]朱邦盛.实用创造学[M].武汉:武汉工业大学出版社,1992,4.78.

[16]李波.管理创新的方法研究[J].四川气象,2001,(02):2-3.

[17]陈廷.多目标群决策方法及应用研究[D].郑州:解放军信息工程大学硕士学位论文,2005.

[18]许辉.供应商评价指标体系与选择方法研究[D].合肥:合肥工业大学硕士学位论文,2008.

[19]周胜.基于模糊层次分析法的机电产品绿色度的综合评价的研究和实现[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2002.

[20]陈晓军.多属性群决策方法及其在供应商选择上的应用研究[D].合肥:合肥工业大学硕士学位论文,2008.

Comprehensive Evaluation and Decision-making of Innovative Methods

Pi Chenggong,Bie Chao,Hou Guangming

(School of Management and Economics,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China)

In the application of innovative methods,how to choose the best method is a key issue.This paper established a decision model,which based on the principle of decision-making.In this model,we made a comprehensive evaluation of innovative approaches from several aspects.In empirical study,we analyzed 20 kinds of methods.The investigation result suggests that there are big differences in these methods.Enterprises should develop the training of innovative methods according to the specific conditions.

innovation methode;decision-making;comprehensive evaluation;AHP

国家科技部基础性应用研究专项——创新方法中决策理论与应用研究(2008IM030200)。

2010-11-29

皮成功(1981-),河南驻马店人,北京理工大学管理与经济学院博士生;研究方向:创新理论、管理创新。

G305

A

(责任编辑 张九庆)