关于“可操作性地震预报:有关‘为什么’和‘怎么办’的几点思考”的另一种见解*

Stuart Crampin

(B ritish Geological Survey,M urchison House,Westm ains Road,Edinburgh EH9 3LA,U.K.)

关于“可操作性地震预报:有关‘为什么’和‘怎么办’的几点思考”的另一种见解*

Stuart Crampin

(B ritish Geological Survey,M urchison House,Westm ains Road,Edinburgh EH9 3LA,U.K.)

2009年4月6日,意大利拉奎拉(L’Aquila)发生MW6.3地震,造成意大利中部308人死亡。地震后,意大利政府召集了一次国际地震预报委员会(ICEF)会议。在近期出版的《地震研究快报》(Seismological Research Letters)“见解”栏目中,Thomas H Jordan和Lucilem Jones[1]对该委员会有关可操作性地震预报的结论与建议进行了讨论(见《国际地震动态》2010年第10期译文:可操作性地震预报:有关“为什么”和“怎么办”的几点思考——译者注)。“可操作性地震预报的目标就是向公众提供地震危险性信息,用于在潜在破坏性地震来临之前作出决策”,在此,“有效利用概率预测所面临的一个颇具挑战性的突出问题就是将概率预测转化为低概率环境下的决策”(ICEF报告摘要,文献[2])。

ICEF报告的言下之意就是地震不能明确预测,因此,可能做到的只是概率地震(低概率)预测。本文对此提出了“另一种见解”,并讨论了对流体-岩石变形的新认识,这种新认识可以为确定性地震“应力预测”提供机会,从而排除了“颇具挑战性的突出问题”。确定性预测的确可以在高概率环境下进行,这一点改变了ICEF报告中所强调的观点。

1 流体-岩石变形监测与地震应力预测

剪切波分裂(地震双折射)能够反映沿射线路径随应力分布定向排列、充满液体的微裂隙形状。充满液体的微裂隙容易受环境变化的影响,以致岩石抗剪切能力较弱。因此,所有大地震前必然的应力积累肯定会在巨大的岩石体积(必定相当于板块体积,也可能相当于地球体积)中逐步增大[3]。对流体-岩石变形的新认识[4-6]就是,可以通过分析即将来临的地震的震源区周围大体积中的剪切波分裂来对大震前的应力积累进行监测。利用持续发生的小震群上方记录到的剪切波,已经观测到了大(或较大)地震前的应力变化,从而“回顾性预测了”即将来临的地震的时间和震级,在某些情况下还可能预测其地点。这种回顾性预测的实例有15个,另外还有1个由在线数据分析得到的实时应力预测的成功实例(这一过程被称为地震应力预测,而不是地震预测或地震预报,以强调所采用的形式不同)。无一例外:只要有适当的震源-检波器剪切波记录,就会观测到大震前广泛分布的应力积累。

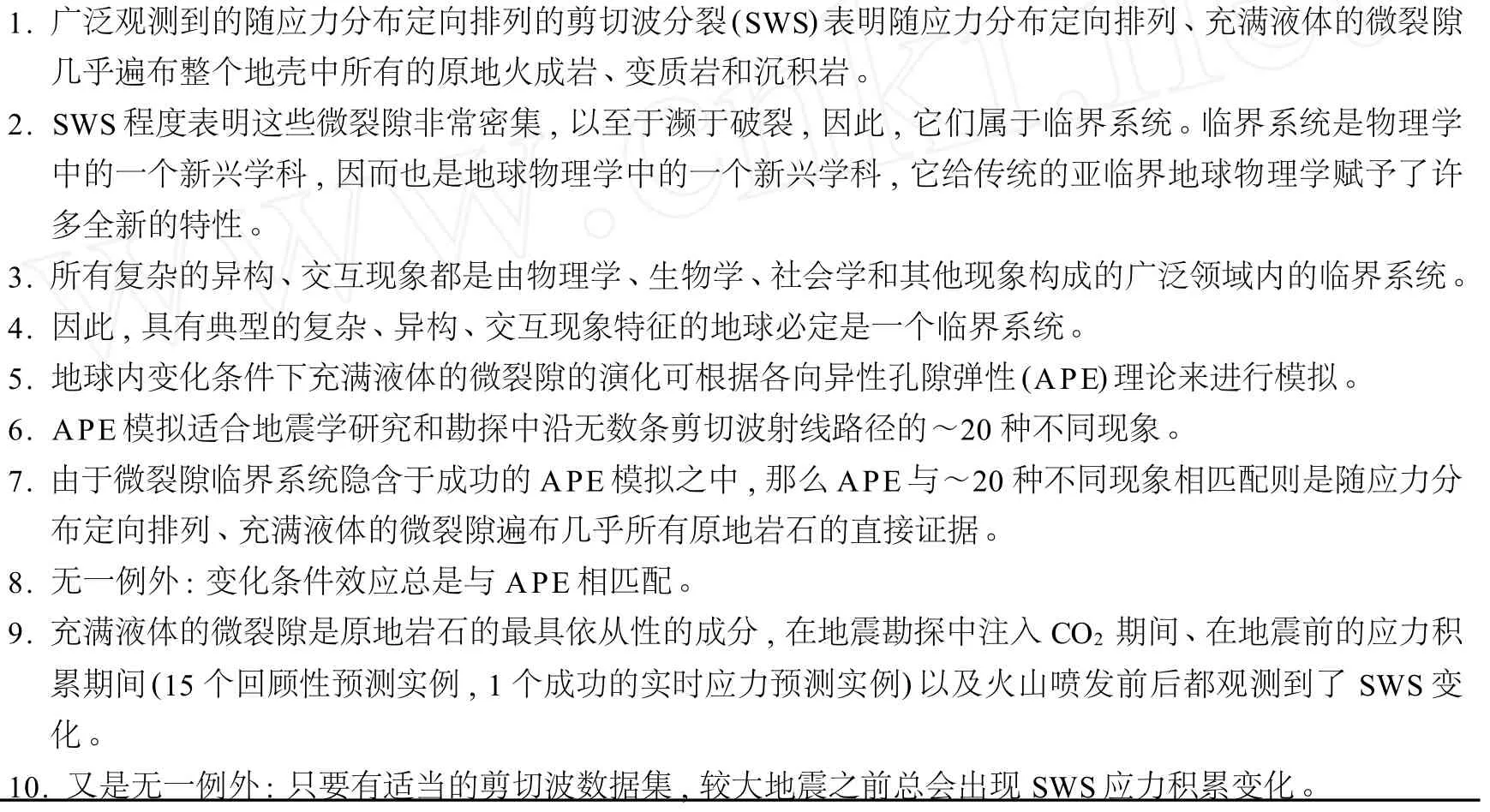

表1汇总了有关流体-岩石变形新认识的证据。应力积累监测中有两个关键的现象:

(1)原地岩石的最具依从性的成分就是存在于地壳的大部分岩石中随应力分布定向排列并充满液体的微裂隙。应力变化可以改变微裂隙形状,而通过剪切波分裂的变化可以监测到应力变化。广泛的剪切波分裂观测结果显示,这种随应力分布定向排列的微裂隙遍布地壳内几乎所有的火成岩、变质岩和沉积岩。

(2)剪切波分裂的延迟时间(Δt)对于沿射线路径的微裂隙形状的低水平变化非常敏感。因此,地震前低水平应力变化可以通过分析剪切波分裂变化来监测。

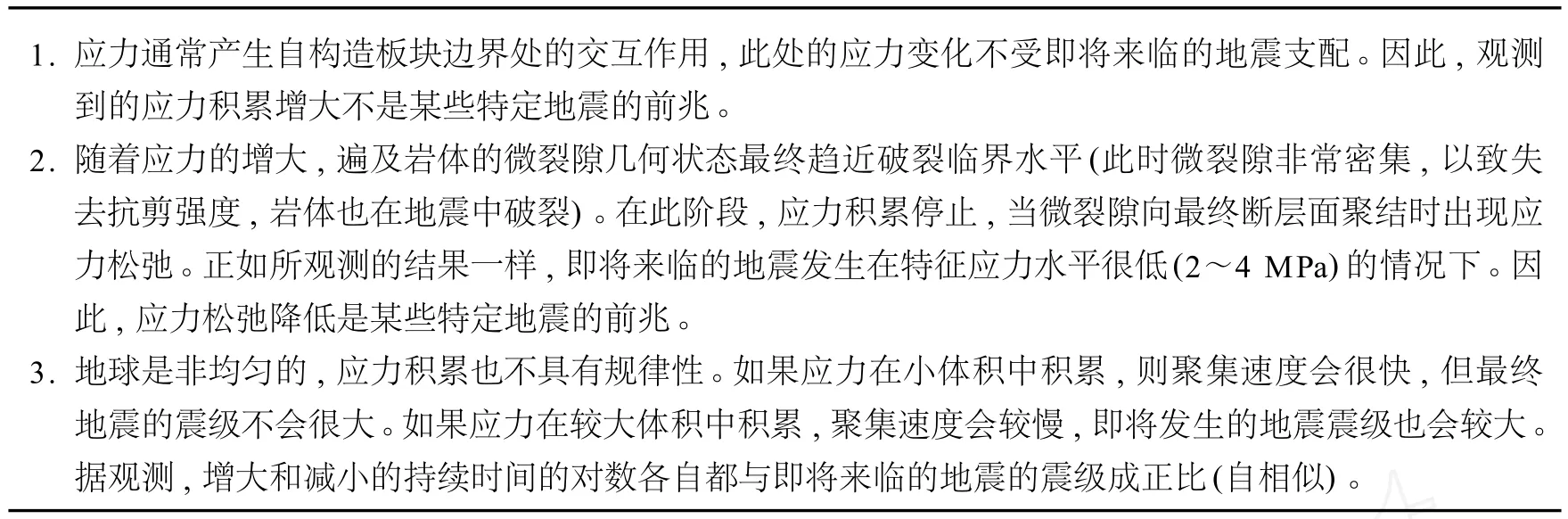

表2汇总了地震前的应力变化行为。随着应力的积累,微裂隙几何状态在失去抗剪强度的地方趋近破裂临界水平,微裂隙开始向最终断层破裂处聚结[6]。逐步增大的应力积累突然停止。此时便出现应力松弛,延迟时间减小,直至即将来临的地震发生——无论其震级如何,地震都发生在特征应力水平很低(2~4m Pa)的情况下。正如预期,应力积累增大和裂隙贯通减小的天数中持续时间的对数各自都与地震震级成正比(自相似)。

表1 流体-岩石变形新认识的证据汇总*

流体-岩石变形的这一新认识(表1)对于地震前应力变化监测(表2)有着重要的启示意义,因而对于ICEF报告中的可操作性地震预报[1-2]也有着重要的启示意义。应该注意的是,这一新认识产生的时间比较短,还没有被普遍接受,但表1中汇总的证据却是不容置疑的。遗憾的是,许多地球科学家不愿接受表1中所列证据的含义,即地壳是一个具有依从性的、裂隙诱导的临界系统,这一临界系统蕴含着表1中所列的全新特性。

2 剪切波分裂(SWS)与微裂隙临界系统

地震学是探测地球的地下状况的调研工具,地震学研究大都利用地震P波来进行分析。随应力分布定向排列、充满液体的微裂隙无处不在,这种微裂隙之所以没有被及早认可,原因是P波对定向排列并充满液体的微裂隙不太敏感(虽然它对许多现象都很敏感),但相比之下,SWS的延迟时间和偏振完全受控于微裂隙几何形状。因此,由于微裂隙几何形状对原地应力敏感,所以剪切波分裂监测的就是地震前应力诱发的微裂隙几何形状的变化(表2)。

表2 地震前的应力变化行为总汇

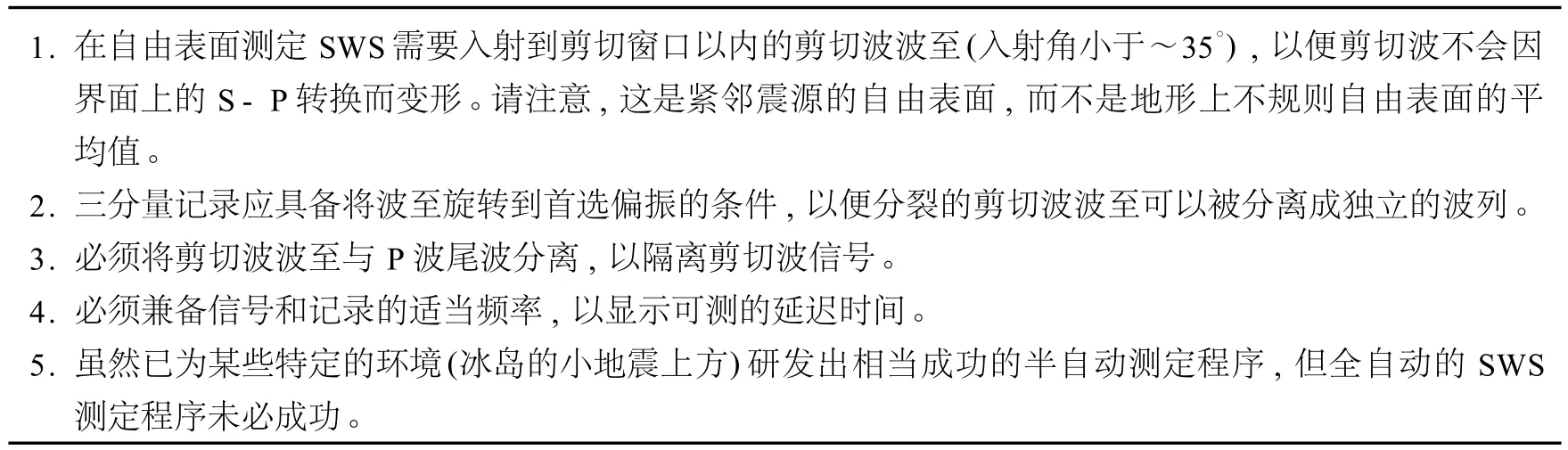

表3简要列出了观察和测定SWS所需的特殊条件。当这些条件都得到满足的时候,可以普遍观测到随应力分布定向排列的SWS(测定SWS是非常困难的事情,这无疑就是对流体-岩石变形的新认识接受得较慢的原因)。观测到的SWS表明,在几乎所有的火成岩、变质岩和沉积岩中随应力分布定向排列、充满液体的微裂隙非常密集,以至于濒于破裂,因此可称其为临界系统[5-6]。临界系统(也被称为复杂系统[7])是物理学中的一个新兴学科,因而也是地球物理学中的一个新兴学科[4],它给从前的亚临界物理学(和地球物理学)赋予了许多全新的特性。这些特性包括:可监测性、可计算性、可预测性、甚至在某些情况下的可控性、普适性,以及对初始条件的极度(“蝴蝶效应”)敏感性[7-8]。在地壳中已经识别出这些新特性的实例[5-6],这些实例对于应力积累模式、震源状态、地震应力预测以及ICEF报告而言都有着深刻的含义。

表3 观察和测定剪切波分裂所需的条件

促成极度敏感性的一个重要因素是,剪切波分裂是剪切波特性随方向的变化而产生边际变异的一个二阶现象。然而,如果旋转三分量地震记录,使其产生首选的剪切波分裂偏振,那么剪切波波至即被分离,我们也可以频繁读取分裂剪切波之间一阶精度的波至时间和延迟时间(Δt)数据。读取到一个拥有一阶精度的二阶量就可以达到前所未有的精度水平——远远高于大多数地震观测水平。

3 变化条件下微裂隙的演化

微裂隙几何形状随应力变化的演化可根据裂隙岩体演化的各向异性孔隙弹性(APE)理论来进行模拟(见文献[6]中的评述)。A PE模拟适合地震学研究和地震勘探中约20种不同的现象和不计其数的震源-接收器射线路径。充满液体的微裂隙临界系统隐含于成功的APE模拟之中。

临界系统极其常见,它包括天气、地震的发生(由古登堡-里克特线性关系表示)、纽约证券交易所、果蝇的生命周期,以及从量子力学到恒星辐射等各种各样的物理现象。所有复杂的异构、交互系统都是临界系统,那么具有典型的复杂、异构、交互现象特征的地球必定是一个赋予传统的亚临界地球物理学以全新特性的临界系统。

4 地震防备

过去的地震分析大都聚焦在震源区,或许这是可以理解的。线性的古登堡-里克特关系表明地震是临界现象。这就意味着,虽然通过调整输入参数可以对地震机制进行非常精确的模拟,但这种模拟是不可重复的,因为它关键取决于这些输入参数的细微差别。因此,对地震事件不可能进行可靠的或重复性的模拟。然而,所有大地震前都有一个特征现象,即需要积累大量的应力以供地震中释放。由于岩石抗剪切能力较弱,所以这种应力必须在巨大的原地岩石体积中积聚。因此,应力积累可由Δt的变化来监测,这些变化可发生在震源周围巨大的受力岩体中的几乎任何地方[6]。

除了每天两次海洋潮和固体潮的变化之外,构造应力的变化主要源自交互俯冲过程、岩浆的生成和构造板块边界处的转换断层作用。表2概括了大震前的应力演化状况。

由应力诱发的这些SWS变化不是通常字面意义上的地震前兆。它们监测的是原地岩石上应力积累和应力松弛的基本过程,这些过程也就是引发地震的潜在机制[6]。

5 对意大利可操作性地震预报的启示

ICEF报告中一个潜在的假设就是可操作性地震预报将在“低概率环境”下开展[2]。本文所提出的另一种见解表明,如果有适当的剪切波应力监测台站,那么根据应力变化对时间、震级、(在某些情况下)甚至地点所作的预测可以达到高概率水平。由此便将可操作性地震预报从低概率环境转变为高概率环境。在某些情况下,这种预测会减少警报次数并降低随之而来的减灾费用;其他情况下,它还可以为警报提供正当理由,并证明有必要为采取预防措施付出成本。

遗憾的是,适合用作剪切波的应力测定台站的持续性小震群非常罕见。惟有在冰岛,大西洋中脊的转换断层延伸至陆上,所以这里可以提供由一个一流地震台网记录到的可利用的持续性地震活动。因此,对SWS的最新认识大都源自对来自冰岛的地震数据的分析[5-6]。

冰岛以外的常规应力预测通常需要在三井孔应力监测点(SM S)对近地表风化和应力释放异常区下方剪切波的受控震源进行测定[9]。一个最理想的SM S可能会包含一个应力导向的井孔等腰三角形,井孔偏移距在200~300m之间,孔源深度为1000m,它以适当的入射角度向深度在1000~1700m之间的一连串井中检波器传递剪切波。沿这些射线路径的SWSΔt对裂隙纵横比特别敏感,因而对构造应力变化也特别敏感。

冰岛北部的典型SM S对两个井孔之间500m深度处水平传播的SWS进行记录,两井孔的偏移距为350m。在两周的实验中,剪切波源,即井下轨道式振动器(DOV)[10],以每分钟2~4次的速率产生4万次脉动,但不会改变波形或损坏井壁[8]。震源-接收器的几何条件并不是最理想的,但记录却显示出对地震诱发应力变化的极度敏感性,这些应力变化与发生在70 km以外的邻近转换断层上的低水平地震活动相关,其能量相当于一次M=~3.5地震[8]。这种敏感性出现在数百倍于常规震源规模的距离之外,说明随应力分布定向排列、充满液体的微裂隙临界系统表现出了我们所预期的极高度敏感性。假定在所有地震的震源处都能观测到类似的应力-能量聚集,那么监测点SM S就可以根据应力变化预测距离最远可达1000 km的一次M=5地震,并且还可以预测板块内任何地方发生的更大震级的地震[3]。

这就意味着,意大利中部(比如说拉奎拉附近)一个单一的三井孔应力监测点SMS与意大利任何地方(包括西西里岛)相距不能超过~600 km,而且原则上能够识别出应力积累,并对意大利境内所有M≥5地震和SM S附近的小地震事件作出应力预测。在距离为600 km的情况下,一次M=5地震事件的SM S信号往往会很嘈杂,此时,最可取的方案可能就是有两三个等距离的三井孔SM S监测站纵贯于意大利下方。

在一个三井孔SMS观测到的应力积累和裂隙贯通可能会由延迟时间的增大和减小反映出即将来临地震的震级,并由应力积累达到破裂临界状态的水平反映出地震发生的时间。就目前我们对这一现象的认识而言,单一的SM S观测结果尚不能表明即将来临的地震事件的地点(断层破裂位置)。SM S台阵(如文献[11]所述)可能会提供震中或破裂位置的某些迹象。总之,要知道一次大地震正在迫近就必须对其他前兆现象作出切合实际的解释。因此,冰岛那次成功应力预测的M=5地震的断层破裂位置[12-13]就是根据6个月前一次M=5.1地震断层面上的持续地震活动估算出来的。

本文的结论是,一个或多个三井孔应力监测点或许可以根据应力变化来预测意大利所有破坏性地震(比如M≥5地震)的时间、震级,抑或破裂位置,并提供高概率——而不是低概率——环境下的可操作性地震预报。

译自:Seismological Research Letters,March/April 2011,Vol.82:227-230

原题:A second opinion on“Operational earthquake forecasting:Some thoughts on why and how,”by Thomas H.Jordan and Lucilem.Jones

(中国地震局地球物理研究所 左玉玲 译)

(译者电子信箱,左玉玲:yulingzuo@yahoo.com.cn)

[1]Jordan T H,Jones Lm.Operational earthquake forecasting:Some thoughts on why and how.Seismological Research Letters,2010,81(4):571–574

[2]Jo rdan T H,Chen Y-T,Gasparini P,et al.Operational Earthquake Fo recasting:State of Know ledge and Guidelines for Implementation.Findings and Recommendations of the International Commission on Earthquake Forecasting for Civil Protection,released by the Dipartimento della Protezione Civile,Rome,Italy,2 October 2009

[3]Crampin S,Gao Y.Plate-wide deformation before the Sumatra-Andaman earthquake.Submitted to Pure&App lied Geophysics,2010

[4]Crampin S.The New Geophysics:A new understanding of fluid-rock deformation.In Eurock 2006:Mul-tiphysics coupling and long term behaviour in rock mechanics,ed.A Van Cotthem et al.,2006,539-544.London:Taylor&Francis

[5]Crampin S,Peacock S.A review of shear-wave splitting in the compliant crack-critical anisotropic Earth.Wave motion,2005,41:59-77

[6]Crampin S,Peacock S.A review of the current understanding of shear-wave splitting and common fallacies in interpretation.Wave motion,2008,45:675-722

[7]Davies P.The New Physics:A synthesis.In The New Physics,ed.P Davies,1-6.Cambridge:Cambridge University Press,1989

[8]Crampin S,Chastin S,Gao Y.Shear-wave splitting in a critical crust:Ⅲ——preliminary report of multivariable measurements in active tectonics.Journal of Applied Geophysics,2003,54,special issue 265-277

[9]Crampin S.Developing stress-monitoring sites using cross-hole seismology to stress-forecast the times and magnitudes of future earthquakes.Tectono physics,2001,338:233-245(note updated geometry in online version)

[10]Leary P C,Walter L A.Physical model for the do wnhole orbital vibrato r(DOV)——I.Acoustic and borehole seismic radiation.Geophysical Journal International,2005,163:647-662

[11]Crampin S,Zatsepin S V,Browitt C W A,et al.GEMS:The Opportunity for Stress-forecasting A ll Damaging Earthquakes World wide.Edinburgh Anisotropy Project,research report,2010,17,D4-1—D4-11

[12]Crampin S,Volti T,Stefansson R.A successful stress-forecast earthquake.Geophysical Journal International,1999,138:F1-F5

[13]Crampin S,Gao Y,Peacock S.Stress-forecasting(not predicting)earthquakes:A paradigm shift?Geology,2008,36:427-430

P315.7;

D;

10.3969/j.issn.0235-4975.2011.08.005

2011-07-28。