东日本大地震启示*

Jean-Philippe Avouac

(Division of Geological and Planetary Sciences,California Institute of Technology,Pasadena,California 91125,USA)

东日本大地震启示*

Jean-Philippe Avouac

(Division of Geological and Planetary Sciences,California Institute of Technology,Pasadena,California 91125,USA)

一组高质量的数据记录了2011年3月东日本大地震的震前、地震发生时以及震后的地表形变。但目前还没有适当的模型可以利用类似数据来对地震和海啸危险性进行评估。

随着基于空间的测量板块构造边界和大型断层表面形变技术的发展,地震科学已经跨入一个全新的时代。日本在实施这些技术方面一直走在前列,特别是随着大约15年前全球定位系统(GPS)连续记录台站网络GeoNet的建立。现在已经出现了一些分析与东日本破坏性地震相关数据的文献,其中最近的一篇就是今天在线刊登在《Nature》杂志上的Ozawa等[1]的文章。

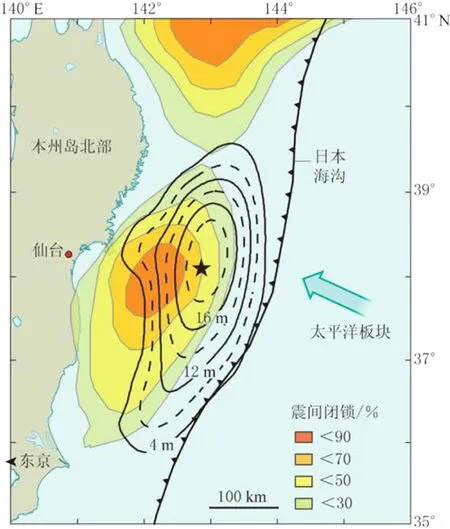

东日本地震矩震级(MW)高达9.0,属有记录以来的最大地震之列。GeoNet台站记录到的数据[1]表明此次地震是太平洋板块向日本北部所在的鄂霍次克海(Okhotsk)板块俯冲交界挤压区(约400 km长,200 km宽)突然滑动造成的。破裂区(图1)位于日本最大的岛屿本州岛东海岸附近海域,向东几乎一直延伸至日本海沟——于是,地震引发了极具破坏力的大海啸。

其他一些新发表的论文[2-3]提供了更多信息。GPS测量和水下声学探测综合结果[2]表明震中区海底向海洋方向移动了多达24 m,并且抬升了约3 m。因此,沿板块界面深部的滑移量肯定超过了从GeoNet数据推断出的27 m滑移峰值[1];GeoNet数据和海啸波海底压力记录联合模拟[3]表明滑移量甚至可能超过50 m。相比之下,这可能是2004年苏门答腊大地震(MW9.4)和2010年智利大地震(MW9.0)滑移峰值的两倍——也超过了有仪器记录以来的最大地震[5],即1960年MW9.5大地震的估算值,那次地震使智利南部海岸附近海域超过1000 km的板块界面破裂。

图1 东日本大地震的位置。五角星代表地震震中,地震在板块交界处破裂,太平洋板块沿此板块界面以8 cm/a的速度向本州岛北部下方滑动。Ozawa及其同事[1]分析表明破裂区和滑移量分布(黑色轮廓线)大致与过去几十年间处于闭锁状态的一段板块界面(仙台以东彩色区域)一致[4]。地震震源受到极度挤压,在相对较浅的深度(小于20 km)产生了非常大的滑移,由此引发了破坏性海啸。北部的其他闭锁区段与历史大地震的破裂区一致(特别是1896年三陆(Sanriku)M W 8.5地震和1968年十胜冲(Tokachi-Oki)M W 8.2地震)(原图为彩图)

在2011年大地震之前的15年间,Geo-Net数据[6]显示,太平洋板块沿本州岛东边缘不断挤压拖拽,使得应变在贯穿整个本州岛缓慢积累。然而我们清楚本州岛的海岸长期以来一直处于抬升状态,所以“震间”应变——地震之间积累的应变——必然被突然出现的短期抬升作用所抵消。现今模型认为上板块的震间应变是纯弹性的,而且在板块界面的地震破裂期间得以“恢复”,所以上板块最终并没有发生形变[7]。这一假说为把板块边界滑移与上板块的震间应变联系在一起提供了理论基础。在板块边界蠕滑处,上板块的应变可以忽略;而在板块边界闭锁的区段,上板块受到挤压和向下拖曳作用,不断积累弹性应变,直到闭锁区段发生滑动这些应变才得以释放。

一些早期研究采用了这一假说[6,8,4],而且根据所测得的贯穿整个本州岛的应变推算出仙台(Sendai)海岸附近海域应该有一块非常大的闭锁区(图1)。东日本大地震的破裂区正好与这个区域吻合[3]。然而,一个值得注意的不一致之处就是破裂到达的区域靠日本海沟更近一些,而震间模型却显示那里只有轻微闭锁。东日本大地震中特别巨大的较浅滑移可能是由于以往板块界面的破裂没有到达海沟,因而遗留下了震前的高应力,或者就像地震学研究所揭示的[9],是由于板块界面的特殊性质。但无论什么原因,观测到的滑移都说明这一浅部板块界面震前一直处于闭锁状态——至少部分保持闭锁。

已经发表的震间模型[6,8,4]表明浅部只有轻微闭锁,实质上这是方法学所固有的假定结果:如果只使用陆地上的数据,板块界面的浅部实际上就不会得到很好的约束[1]。这些模型可能会使研究人员误解为大规模较浅滑移发生的可能性不大,而实际上它确实发生了。因此,在缺乏海底大地测量直接约束的情况下,模型假定板块界面浅部地带处于最高程度的闭锁状态可能比较合适。事实上,震间数据并没有排除仙台海岸附近海域存在一个闭锁区的可能性,这一闭锁区一直延伸至海沟处的较浅板块边界地带。这种假定为评估像东日本大地震这样的地震事件的发生频率提出了问题。

估算出的沿本州岛北部东海岸附近海域板块边界滑移量——源自过去数百年间发生的地震——远不能抵消这期间由于震间闭锁而积累的滑移亏损量。所以那里似乎早就应该发生一次大地震了。的确,根据已发表的震间模型,这个边界上的震间应变积累确实很快:只需要几百年的时间就可以积累足够发生MW9.0大地震的应变。如果在震间应变建模中假定板块界面浅部处于闭锁状态,那么类似大地震事件的复发应该还会更加频繁。

相比之下,基于历史和古海啸记录[10],预计大地震可能每1000年才会发生一次,甚至发生频率更低。解决这一难题的办法还不清楚。没有证据表明此区域会特别频繁地发生无震滑移,而震后余滑虽然不可忽略[1],但仍旧太小而不足以均衡滑移积累。所以,要么是震间积累的滑移亏损量被高估了(如果部分震间应变不可恢复的话,有可能发生这种情况),要么是用10年左右尺度的大地测量速率来代表100~1000年尺度的应变积累这种假设是不正确的。

另一个自相矛盾而且有可能与此相关的观测结果是,东日本大地震导致海岸系统性下沉超过1 m,然而预期的情况却是应该发生抬升才能均衡震间5 mm/a的沉降速率。海岸长期抬升需要足够大、且足够频繁的形变事件来补偿沉降。这可能需要重新审视下列两个问题,即上板块的震间形变是纯弹性的假定,以及震间弹性应变只有通过沿板块界面发生的地震才能得以释放的推论。

最后,东日本大地震震前[6,8,4]和震后[1]获得的大地测量数据表明,破裂区以南的板块界面大多处于无震蠕滑状态。因此,没有迹象表明板块边界的那一部分存在可能威胁东京的应变积累。但是现在事实已经非常清楚,尽管大地测量网络对于观测板块边界和主要断层的应变积累和地震释放非常有价值,但目前我们还没有适当的理论来利用这些数据进行地震和海啸危险性评估。

译自:Nature,21 July 2011,475:300

原题:Earthquakes:The lessonsof Tohoku-Oki

(中国地震局地球物理研究所 韩立波 译;左玉玲 校)

(译者电子信箱,韩立波:chinakkmm@gmail.com)

[1] Ozawa S,Nishimura T,Suito H,et al.Coseismic and postseismic slip of the 2011 magnitude-9 Tohoku-Oki earthquake.Nature,2011,475:373-376

[2] Sato M,Ishikawal T,U jihara N,et al.Displacement above the hypocenter of the 2011 Tohoku-Oki earthquake.Science,2011,332(6036):1395

[3] Simons M,M insonl S E,Sladen A,et al.The 2011 magnitude 9.0 Tohoku-Oki earthquake:Mosaicking the megathrust from seconds to centuries.Science,2011,332(6036):1421-1425

[4] Loveless J P,Meade B J.Geodetic imaging of platemotions,slip rates,and partitioning of deformation in Japan.J.Geophys.Res.(Solid Earth),2010,115:B02410,doi:10.1029/2008JB006248

[5] Moreno M S,Bolte J,Klotz J,et al.Impact of megathrust geometry on inversion of coseismic slip from geodetic data:Application to the 1960 Chile earthquake.Geophys.Res.Lett.,2009,36:L16310,doi:10.1029/2009gl039276

[6] Suwa Y,M iura S,Hasegawa A,et al.Interp late coupling beneath NEJapan inferred from three-dimensional displacement field.J.Geophys.Res.,2006,111:B04402,doi:10.1029/2004JB003203

[7] Savage J C.Strain Accumulation in Western United States.Annual Review of Earth and Planetary Sciences.1983,11:11-43

[8] Hashimoto C,Noda A,Sagiya T,et al.Interp late seismogenic zones along the Kuril-Japan trench inferred from GPS data inversion.Nature Geoscience,2009,2:141-144

[9] Ide S,Baltay A,Beroza G C.Shallow dynamic overshoot and energetic deep rup ture in the 2011 MW9.0 Tohoku-Oki earthquake.Science,2011,332:1426-1429

[10] Sawai Y,Fujii Y,Osamu Fujiwara,et al.Marine incursionsof the past 1500 years and evidence of tsunamis at Suijin-numa,a coastal lake facing the Japan Trench.Holocene,2008,18(4):517-528

P315;

D;

10.3969/j.issn.0235-4975.2011.08.002

2011-07-29。