从国际视角看新世纪中国政府旅游危机管理

陈志军,杨 洪

(湖南科技大学旅游管理系,湖南湘潭 411201)

从国际视角看新世纪中国政府旅游危机管理

陈志军,杨 洪

(湖南科技大学旅游管理系,湖南湘潭 411201)

旅游业在旅游危机中的“蝴蝶效应”,表明其是对危机高度敏感的产业。在系统地梳理中外危机管理研究的状况基础上,结合新世纪的旅游危机形势和系列旅游危机事件,从分析旅游危机的内涵、类型、特征和影响入手,选取旅游危机管理体系中行为主体核心——政府为切入点,全面归纳了本世纪政府旅游危机管理的国际经验,分析了国际视角下的中国政府旅游危机管理的缺陷,提出我国政府旅游危机管理的应对对策。

国际视角;新世纪;中国政府;旅游危机管理

旅游业是一个对产业环境反应敏感的系统,容易受到旅游危机的影响,从而产生系列连锁反应,造成旅游系统的混乱,学者称之为“蝴蝶效应(The Butterfly Effect)”。旅游危机的降临给旅游者带来恐慌,从而影响旅游目的地的信誉度,导致从业人员的大批失业;此外,还影响旅游流量、流速和流向,进而影响旅游收入和旅游人次,最终影响旅游目的地的旅游综合收益,因此加强旅游危机管理研究显得尤为重要。

国外旅游危机管理的研究较早,始于1974年,世界范围内的能源危机使旅游业遭受严重冲击,旅行研究协会开始关注旅游危机及其管理。在此后的30年中,国外旅游危机管理在各个不同方面展开了越来越深入的调查研究,其进行的主要研究可概括为两大块:案例研究和基础理论研究。前者是指对特定事件的反应与管理的案例研究,主要包括:(1)旅游与恐怖主义;(2)旅游与政治动乱、战争;(3)旅游与犯罪、社会不稳定;(4)旅游与经济、金融危机;(5)旅游与自然灾难、交通事故、卫生事件等。后者是指对旅游业危机管理的基础理论研究,主要包括旅游特性与危机影响研究、旅游者安全感应和消费行为研究、旅游危机管理理论模型、旅游危机管理对策等[1]。

国内旅游危机管理的主要内容包括旅游危机管理研究综述[2-4]、旅游危机的经验和启示[5-7]、旅游企业危机管理[8、9]、旅游危机管理体系和途径[10-11]、旅游危机管理理论和方法[1、9、12]、危机事件对旅游业的影响及其对策[11、13、14]等。总体来看 ,国内旅游危机管理研究刚刚起步,成果较少,尤其忽视了旅游危机管理体系中公认的旅游危机管理的核心——政府的研究。

21世纪以来,重大旅游危机事件层出不穷,先后出现了美国9·11事件、英国2001年口蹄疫、2003年非典(SARS)疫情、2004年印度洋海啸、2008年初中国南方地区的冰灾、2008年世界经济危机、中国四川5·12地震和青海玉树地震等旅游危机事件对世界和中国旅游业造成了巨大影响。可见,21世纪旅游业的总体持续繁荣背景下,突发性旅游危机深刻地影响了旅游者的出游愿望和行为,引起旅游供给和需求的重大波动,打破原有的旅游市场平衡,严重影响目的地旅游业的持续发展,因而在吸收国内外已有的旅游危机研究成果的基础上,结合新的旅游危机形势和事件进行研究,具有重要的理论和现实意义。

本文从总结世界各国旅游危机管理的经验入手,以国际视角看待中国政府在旅游危机管理中存在的问题,最后借鉴国外旅游危机管理的成果经验,提出中国政府加强旅游危机管理的相应对策。

一 旅游危机管理的理论概述

(一)旅游危机的内涵、类型、特征和影响

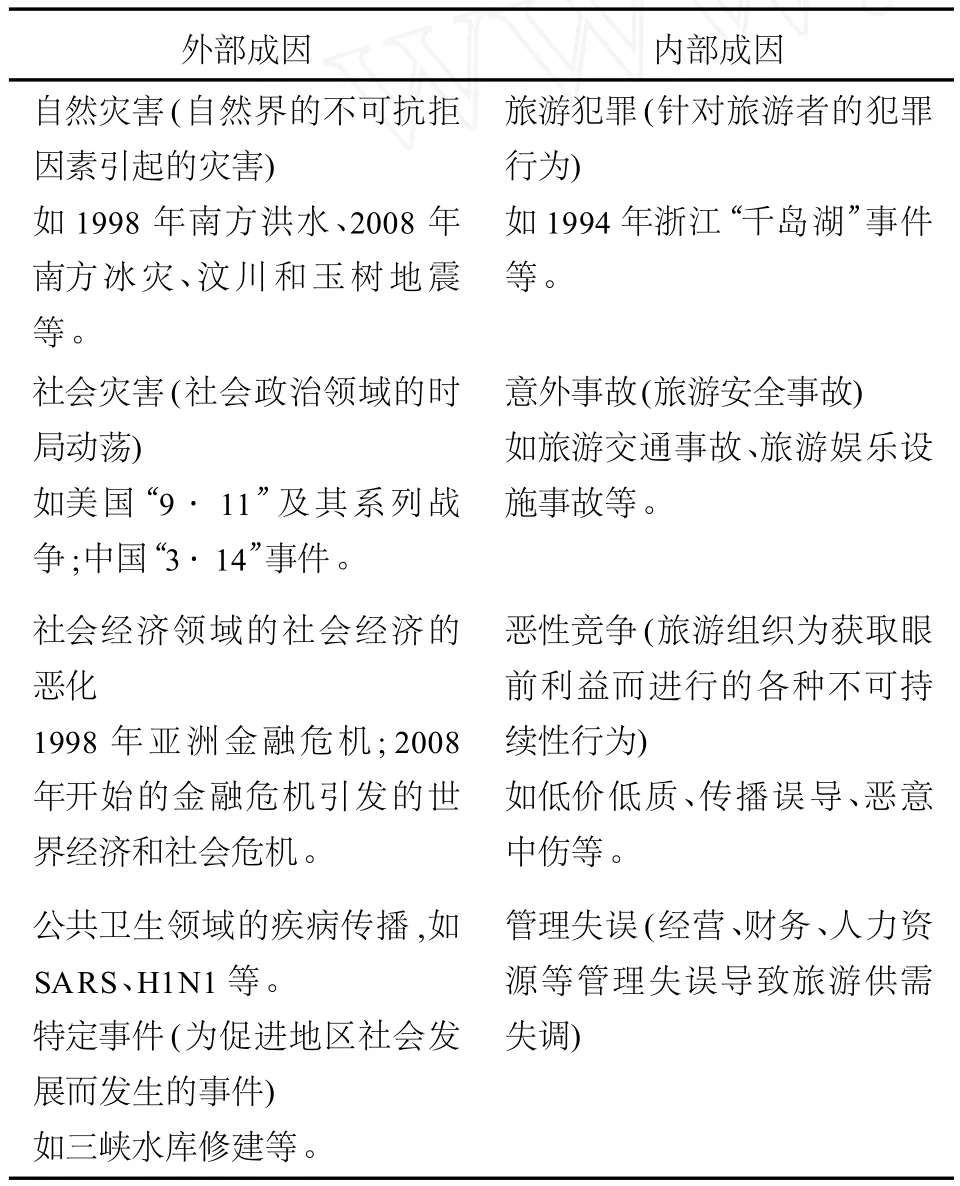

世界旅游组织认为旅游危机是影响旅行者对目的地信心并扰乱继续正常经营的非预期性事件。这类事件可能以无限多样的形式在许多年中不断发生[15]。根据旅游危机发生的成因,可将旅游危机划分为各种类型[13](见表一)。虽然旅游危机产生的原因多种多样,影响范围和持续时间长短不同,但具有突发性、危害性、紧迫性、双重性等共同特征。旅游危机对旅游业的影响主要表现为对旅游者的影响、对旅游企业的影响、对旅游产业的影响和对旅游目的地的影响。(二)政府在旅游危机管理体系中的地位和作用旅游危机管理体系包括政府、旅游企业、旅游从业人员和公众(旅游者)等多个行为主体,管理的途径主要包括沟通、宣传、安全保障和市场研究,政府在这四方面具有无与伦比的优势,是公认的旅游危机管理体系中的核心。政府不仅要牵头迅速启动旅游危机管理预案,而且要充分发挥积极能动的作用,即:在信息沟通、危机公关、重塑形象中的核心作用,在稳定企业、稳定队伍、齐心努力中的灵魂作用,在争取上级支持、区域合作、形成合力中的主体作用,在化危为机、市场复苏、全面振兴中的主导作用[16]。

表一 旅游危机成因类型

二 本世纪政府旅游危机管理的国际经验透视

(一)启动常设性危机管理机构和机制,加强对危机的组织协调

危机管理预警和反应机制是危机管理中的最基本的机制,而对其的执行是政府机构的重要职能。

泰国政府在海啸发生后,政府积极进行灾后重建工作,国家灾害管理和应付行动小组已在总理的直接管辖下,这意味着无需建立特设机构或专门小组[17]。

对突发危机事件的预警是政府的重要职能,“非典”疫情中,美国政府在国内尚无一例患者的情况下,就下达了“紧急警报”和“防治指导方案”。美国政府的危机反应系统由联邦应急计划所管理,该计划非常明确地规定了27个不同联邦部门和机构在各种灾难情况下所负的责任。一旦出现类似“非典”和9·11等事件,联邦紧急事务管理局就负责协调各地各方对主要危机的各种应急工作。联邦应急计划将危机反应分为12个领域(交通、通信、公共设施及工程、消防、信息与规划、公众救护、资源支持、卫生和医疗服务、城市搜急和救援、危险物品、食品和能源),给每个区域指派了一个领导机构,各个机构各司其职,同时处于有效合作的状态[12]。

(二)加强旅游信息沟通,塑造政府良好形象

在9·11事件发生的24小时内,美国政府建立了有关伤亡者和失踪者的数据库,并向全社会发布高透明度的相关信息,从而降低公众的恐慌,提高政府的可信度。

英国旅游局在“口蹄疫”爆发初期,就收集信息,向公众提供最新的疫情、各旅游景点综合情况和注意事项等更新的信息给游客;同时,对经营中的景点给予指导,增强他们的信心,帮助他们将疫情传播带来的损失降低到最低水平;还委托全球著名的公关公司GCI负责国际媒体及各主要客源国的旅游企业联系,通报信息。在初期阶段,英国旅游局网站成为其最主要的传播工具。

印度洋海啸发生后,泰国政府一方面不间断地通过媒体报导灾区的受灾和灾后恢复情况,另一方面,利用媒体力量呼吁全社会、全世界的关心和援助,并通过媒体信息传播泰国推出为复苏旅游业采取的各种优惠措施。

(三)出台优惠政策,加大旅游产业扶持力度

英国政府针对爆发的口蹄疫疫情,实施了国家旅游战略,对遭受口蹄疫疫情影响的旅游企业给予2亿多英镑的支持,并且政府还根据情况给予进一步的扶持。这些战略举措实施以后,英国旅游业很快从口蹄疫疫情引起的危机中恢复过来,重新步入了正常发展的轨道。

泰国政府在“非典”期间,为减少非典对旅游业的负面影响,内阁频繁地在旅游区召开会议,设立了国家出资的“非典”赔偿基金,表示游客只要是在泰国感染“非典”,即可向泰国政府索赔10万美元。

泰国政府在2004年底的海啸发生后,启动旅游业恢复振兴计划:(1)决定投入3000亿泰铢用于旅游业恢复项目,这笔资金包括的项目主要有对于自然灾害损毁的补助、旅游景点商业行为的补助以及重点用于普吉岛恢复的补助;(2)采取免税购物计划,吸引游客,以便振兴南部安达曼海沿岸的海啸灾区旅游业,对于在海啸灾区停留两晚以上的泰国游客,将获准购买高达两万泰铢的免税商品,享受与外国游客一样的特别待遇;(3)其它刺激措施包括降低机场着陆费,从而使航空飞行费用更加便宜;鼓励更多官方会议在灾区各府举行;(4)针对中国游客的流失,泰国旅游局还推出春节普吉岛免费航班救市,而海啸后一直停止的中国直航普吉岛班机于2005年1月25日由北京起飞。

(四)灾后重塑旅游形象,发挥旅游营销重振效应

随着2003年口蹄疫疫情逐步得以控制,英国政府通过加强信息沟通,纠正公众的错误印象,尤其是那些受疫情爆发严重影响但渴望到英国旅游的游客传递积极正面的信息,凸显英国旅游健康安全性,重塑英国良好的旅游形象。英国旅游局还与各主要航空公司、旅行公司及酒店集团协作,针对某些特定的客源国市场(如美国和加拿大)制定一系列市场促销战略,吸引这些国家的游客重返英国,促销活动包括邮局宣传材料、参与推广各种体育比赛活动、组织商务论坛和各种艺术展览等。另外,英国旅游局还做出了一个重要的战略决策,即参与赞助转播著名的英国足球联赛,在转播联赛的节目中,穿插了许多英国著名旅游目的地的画面,收到了很好的效果[18]。

马尔代夫政府在2004年海啸灾害发生后,积极重塑其旅游形象,希望各国不要过分渲染灾情以免吓跑游客,同时对其主要旅游市场开展积极的宣传活动,希望取消对马尔代夫的旅游警告。此外,以200万美元的营销预算向旅游贸易界和游客发出一个统一的促销信息,表明大部分度假村未受影响,马尔代夫作为旅游目的地是安全的。

泰国政府在南亚海啸发生后,建立了旅游业恢复委员会以便推动“安达曼旅游”的促销方案;政府出面展开全球旅游危机公关,以消除国际游客对到泰国旅游的恐惧心理;政府还制定了重建各种海滨度假村的总体规划,就某些沙滩的总体规划,旅游业经营者和政府部门召开了公开会议。

(五)加强与国外交流合作,合力抗击旅游危机

东盟国家为减少各类地区性战争和恐怖主义对旅游业影响,先后共同签署了《联合行动反对恐怖主义宣言》和《旅游安全宣言》,强调共同合作以增强旅游者来东盟国家旅游的信心。印度洋海啸发生后,东盟各国集聚马来西亚举行“东盟旅游论坛”,论坛上各国达成合作的以下共识(1)各国旅游部门将不分区域地推动地区旅游合作,尽快恢复旅游业,并且设立管理体系,以备随时应对因天灾等突发事件引起的各种危机;(2)共同磋商如何整合各国力量化解危机,更加主动地加强联络,使目前的联系网络更加扎实有效;(3)各国开始合作推动“观光东盟运动”,这是加强各国联系网络的手段;(4)联合建立危机管理系统,以应对各种危机和天灾对本地区旅游业的影响。

(六)完善法律法规,密切关注危机的发展动态

二战前,日本曾爆发过大规模的麻风病、肺结核等传染性疾病,政府对传染性疾病非常重视。日本政府于1890年制定了《传染病预防法》,该法经过多次修改,直至1998年被《关于传染病预防及感染症患者医疗的法律》所取代。此外,1951年颁布《检疫法》,并经过多次修改。这两个法律,使日本对大规模传染病的预防、处理和治疗及紧急对策等方面有法可依。《关于传染病预防及感染症患者医疗的法律》将那些具有传染性,与人类已知的症状、治疗结果明显不同,且病情严重,其蔓延会对人类生命及健康产生重大影响的疾病归类为“新兴感染病”,在法律上,“非典”属于此类型。2002年11月,当中国广东发现不明原因的肺炎时,日本就给予了高度警惕,一直关注其动态,并及时作出相应的对策,随时发出相关通报。《检疫法》规定,在机场、港口发现新型感染病患者时,同样按《关于传染病预防及感染症患者医疗的法律》规定层层上报。

三 国际视角下的中国政府旅游危机管理的缺陷

(一)旅游危机管理机制、机构的缺陷

旅游危机管理是跨区域、跨时段的综合性系统管理工程,通常情况下,处理危机需要社会各政府部门和社会力量通力协作。在“非典”爆发初期,充分暴露出我国政府的旅游危机管理体制对旅游危机管理预警和反应等机制的方面效应,主要表现在危机管理中(1)政府部门条块分割,各自为政、权责不明,危机管理的低效率和低质量,没有及时准确地通过权威渠道发布预警信息和发布应急处理预案;(2)政府与医疗机构之间的协调能力较弱,中央、地方、军队三方协调性不够;(3)社会组织机构与政府的协调管理机制缺乏。“全能”政府排挤非营利性的组织机构,大多数情况下,其仍然听命于政府;(4)对原因不明的事件处理时存在很多缺陷。包括怎样及时向公众沟通、公布相关情况,怎样更好地协调各方面的资源和能力去应对。

在此体制下,我国政府危机管理缺乏常设的危机管理协调机构,危机发生后,一般由临时危机处理工作组担当此职责。这种临时性机构的缺陷主要表现在:(1)不具有延续性,使处理危机的经验不能通过总结而保留;(2)该机构权威性的缺乏,大量协调工作错过处理危机的最佳时机,而且政府危机管理系统条块分割严重,难以实现资源整合和协同决策;(3)专门的危机处理机构有一套成熟的危机处理操作方案,其时效性和科学性更强。

(二)旅游危机信息沟通不公开,导致旅游形象受损

我国政府对于突发危机事件采取传统的管制方法,即控制媒体在危机期间对该领域的新闻采访、报道及评价,这与国际惯例相悖。2002年底,非典疫情已经在广东爆发,政府出于“维护自身形象”的考虑,加之对疫情缺乏足够的重视和应对的经验,一直没有通过权威渠道向公众发布正确和权威的信息,至2003年2月10日《羊城晚报》才首次发布“非典”首例病例的信息,据广东媒体调查,此前民众只能依赖小道消息和各种传闻的内部消息。首例“非典”病例报道后,引起世界35个国家和地区政府对来华旅游发出劝诫或采取其他限制措施。与此同时,各种传播“非典”危害的谣言四起,引起民众的抢购粮食和板蓝根的恐慌潮,2003年4月之后,非典疫情信息公开的情况才比较顺畅。

(三)预警和应急管理法律体系不完善,增加执法的难度

我国已经建立了自然灾害、事故灾难类、公共卫生事件类和社会安全事件类四大类型的应急法律体系,其以《突发事件应对法》为基本法、大量单行立法与之并存。但目前我国预警和应急管理的立法在内容上存在以下缺陷:重突发事件的事中处置,轻事前预防和事后补偿、救助;在组织机构上重视纵向机关之间的领导与被领导关系,欠缺机关之间横向关系的协调与合作的具体规定;在突发事件的应对工作中,行政主导色彩较强,不重视社团组织和志愿者等社会力量的参与;就应对措施而言,重视强制手段的运用,忽视行政指导等柔性执法手段的运用;立法重视对政府实体应对权力的配置,缺乏如何正当行使这些权力的程序性规定,上述缺陷是造成我国政府在抗击“非典”初期被动局面的重要根源[19]。

危机处理系统的运行,必须依靠法律为后盾,否则在执法中难以为继。中国政府掌握众多的行政资源和具有强大的宏观调控能力,但是过多的行政干预会产生众多的负面影响甚至后遗症。

此外,还存在忽视灾后的旅游特别营销、漠视跨区域和跨国界的危机管理交流与合作、优惠政策对旅游业的扶持和拉动效果不显著等问题。

四 中国政府旅游危机管理的路径选择

(一)根据危机的阶段性特征,扮演好政府各阶段的角色[9]

根据国外旅游危机管理的阶段性特征和阶段划分,把政府的危机管理划分为三个阶段,并对中国在各阶段的角色做出以下定位(1)在危机前兆阶段,从根本上防止危机的形成和爆发或将其消除于萌芽状态。这要求政府旅游主管部门和相关政府部门注重收集各种旅游危机资讯,制定国家突发性旅游危机的应急预案,建立完善旅游产业风险评估和预警体系,建立和完善政府旅游危机应急组织体系,建立政府和私人机构双重旅游危机物质和财政资源体系,加强旅游危机的宣传教育,提高危机意识和应对危机能力。(2)在旅游危机中,及时协调和化解旅游危机。这要求政府帮助和抚慰受害者,维护旅游者未来消费信心,建立有效的危机管理的沟通机制,加强危机时的特别营销,正确处理解决危机与旅游业发展以及各种行为主体的利益关系。(3)在危机后阶段,及时地进行危机的恢复和总结学习。这要求政府注重危机后的沟通,促进危机管理的多边合作和国际交流,开发市场,填补危机后市场空挡,增强目的地未来的安全性。

(二)改革现有的管理体制,设置常设性旅游危机管理机构

借鉴美国等国旅游危机管理的宝贵经验,反思我国的历史和现状,亟待对现有的旅游危机管理体制进行改革创新,彻底改变政府部门间、政府部门和社会组织的协调沟通不够,权责任不明的状况。建议在我国可以考虑建立常设的专业危机管理机构,因为常设性的危机管理部门利于政府集中精力抓好危机的预防预警和应急处理工作,培训相关危机管理的专业人员,提高工作效率[20]。

在中央政府内部建立高层次的旅游危机管理的领导、指挥和协调机构,该机构在中央政府的统一领导下,运用法制化的手段明晰中央各部委、各级人民政府危机管理的权力、职能和职责,从而形成统一领导、分工合作的危机管理体制。该工作机构的成员应是危机事件可能发生的领域内的专家。在危机发生前,其应定期就某一领域中当年或者更长时间内可能产生的危机进行预警分析和风险评估,并据此制定危机管理的战略、政策和规划;危机发生时,它应当转化为国务院处理有关紧急事务的具体指挥和协调机构,针对已经发生的突发性危机事件权威地分配各种国家资源,并在危机信息的发布、灾害的预防和受灾区的重建方面发挥协调有关部门的核心作用。

地方危机管理按照“条块结合,以块为主”的原则。上海能成功抗击“非典”的重要原因之一,就是从一开始就确定了“非典”防治的属地化管理原则,并建立了属地化管理体制。这完全契合现代危机管理中注重信息、分级管理的要求,有利于将全市各方置于社会整体之中,群防群控,改变“群龙治水”的体制性弊端,大大提高危机处理的效率。

(三)建立健全危机预警和应急管理体系,防范和化解风险

国际经验表明,预警体系可以帮助政府对阶段性可能发生的旅游危机事先有充分的估计,并做好应急准备,选择最佳对策。

建立健全旅游危机预警体系,对危机潜伏期的信息、情报及时处理,分析危机发生的概率以及危机发生后可能造成的负面影响,做出科学的预测和判断。为此,应该设置或利用多种信源与信息渠道进行预警,以提高预警的可靠性和准确性;应该从发生的概率和危害程度等方面进行多级别的预警,为领导者和群众采取对策提供尽量多的信息量,以提高应对措施的针对性、有效性,降低盲目性,减少成本和损失。建议从旅游客流的角度对旅游系统进行研究,并通过客流的分析,得出旅游预警信号。在上述预警信号值的获取过程中,有些值的选取是带有很大的主观性,在选取时一定要慎重。由于现阶段旅游事业的蓬勃发展,对旅游预警的指标值要及时进行更新,而且,在预测时要对一些情况充分考虑,并要有应急预案[22]。

图1 旅游业的应急管理体系

正确及时的应急干预管理依赖于有效的应急管理系统。应急管理工作适当趋前行动有助于危机的有效解决。如图1所示,旅游业危机应急处理的核心工作流程包括应急监测、应急分析、应急决策和策略执行等应急管理任务。在突发事件管理中,旅游主管部门主要是应急管理的协调者,但在服务和保障旅游者安全的过程中,旅游主管部门应该是应急管理的发起者。由于危机事件牵涉到的利益相关主体较多,要对危机进行恰当的干预和处理,需要地方相关部门、旅游企业、旅游者、旅游社区等相关主体的联合行动,共同为危机事件的处理提供监督和资源保障。从我国对突发事件的监管体制来看,根据我国《突发事件应对法》和《安全生产法》等法律规定,旅游行政管理部门应该更多借助于地方的应急资源保障体系,积极主动的利用相关部门的协同、配合与支持[21]。

此外,要完善我国已形成的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件应急预案体系,应急预案包括总体应急预案和专项预案,前者如《国家突发公共事件总体应急预案》,后者如《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《国家旅游局旅游突发公共事件应急预案》等。应急预案不仅要有应对各种危机的行动方案,而且要有明确的保障措施,并事先做好有关危机状态下的法律法规建设;不仅要有各种预案方案,而且要通过教育、培训、演练或计算机模拟,培养、提高领导者的指挥能力和群众的应变能力,检验预案的可行性和科学性,在危机一旦发生后,预案能够切实地发挥作用。

(四)完善旅游危机预警和应急等相关法律,确立执法依据

运用法律手段实施有效的危机管理是世界各国普遍经验。实践证明,将危机管理纳入法制化轨道,建立一整套相互匹配、协调运作的法律法规体系有利于保证危机事件应对处理措施的正当性和合法性。

我国的预警和应急法律还不够完善,需要从形式和内容两方面进行改进:(1)形式方面,总的立法思路应当是在《突发事件应对法》出台之后,继续统一立法的思路,弱化当前立法过于分散的状态,加强统一立法的制定。第一,制定《紧急状态法》,建立紧急状态制度。第二,引入阶段立法,完善突发事件的救助和补偿制度,制定《灾害保险法》、《灾害救助和补偿法》等法律。(2)内容方面,完善突发事件应对组织的制度建设;重视行政指导等柔性执法手段运用;重视社团组织和志愿者的参与,将之纳入突发事件应对制度框架中;完善程序制度的规定;完善应急预案的制定[23]。

应急预案根据法律制定,但又有其自身内容定位,它应当是将法律的规定分解为具体的操作规程,一旦发生突发事件可以直接按照应急预案进行操作。如果照抄照搬法律条款,就没有必要在立法之外又建立一套应急预案体系了。因此,如何改变目前制定预案时偷懒的做法,真正通过制定应急预案将立法细化、分解为可操作的规程,是今后完善我国应急预案制度的需要重点解决的问题。

(五)形成面向全社会的旅游公共风险沟通机制

世界旅游组织发布的《旅游业危机管理指南》提出,基于诚实和透明之上的良好的沟通是成功的危机管理的关键。现代政治经济学表明:社会的自主能力和信息的公开程度是成正比的,一个社会的信息越公开,社会的自主能力就越强,社会就越稳定。

公共风险沟通机制包含两个方面,一是政府内部的沟通机制,包括政府纵向层级间风险沟通和政府横向部门间的风险沟通两类;二是政府外部与大众之间的公众沟通机制,让公众意识到疫情的有关风险,提高他们的风险认知和警惕性,了解自我防护、家庭防护、地方及部门防护和各自业务持续的有关知识,还要帮助他们建立应对未来风险的信心。

图2 旅游危机管理信息沟通机制模型[24]

如图2所示,建议逐步建立和实施旅游危机管理信息沟通机制模型,该平台从系统整合的视角(包括时间序列、空间序列、运作状态、分属部门、系统对接等)构建危机信息沟通的软硬平台。硬平台由信息分析技术支持和旅游危机信息通信技术及管理系统组成。前者是提供对旅游危机信息内容进行分析的技术手段,可以应用于旅游危机管理过程中,为旅游危机管理信息沟通机制的构建提供硬件系统和技术操作平台;后者是提供对危机信息内容进行传递的工具,其目的是在恰当的时间,通过最合适的途径,将最佳的信息传递给最需要此信息的旅游者。软平台由旅游危机信息资源库、旅游危机信息沟通渠道、旅游危机信息学校功能、旅游危机信息预警方式四模块组成。

(六)及时出台扶持、振兴政策,实施旅游客源多元化战略

旅游危机发生后,各旅游企业均受到不同程度的冲击,有的旅游企业甚至濒临破产,这时政府及时出台恰当的产业扶持政策显得非常有必要.这些政策包括减免旅游企业营业税、所得税和教育费附加等税费;金融政策支持,对中小企业实行贴息贷款;退还旅行社部分质量保证金等。

旅游客源地的空间格局多元化有利于降低危机对旅游业的冲击程度。在多次的危机中,中国旅游管理部门都在不断强调促进客源空间的多元化格局的进一步发展。在亚洲金融危机、“9·11事件”等多次危机后,中国旅游业仍然取得超出预期的成绩,其最主要因素之一就是日益多元化的旅游客源空间格局。旅游需求的时间多元化主要体现在降低旅游需求的季节性指数,通过旅游节庆、渠道、价格、产品等营销手段,通过“削峰填谷”,避免旅游发展中的大起大落。

五 结 论

本文以公认的旅游危机管理体系中的核心——政府为研究对象,在分析政府的旅游危机管理的地位和作用的基础上,结合新世纪的旅游危机形势和系列旅游危机事件,得出以下基本结论:

1.通过透视本世纪外国政府的旅游危机管理行为获得以下国际经验:启动常设性危机管理机构和机制,加强对危机的组织协调;加强旅游信息沟通,塑造政府良好形象和信度;出台系列优惠政策,加大旅游产业扶持力度;灾后重塑旅游形象,发挥旅游营销重振效应;加强与国外的交流合作,合力抗击旅游危机;完善法律法规,密切关注危机的发展动态等。

2.从国际视角诊断中国政府旅游危机管理的缺陷如下:旅游危机管理体制弊端导致机制、机构的缺陷;旅游危机信息沟通不公开,导致旅游形象受损;预警和应急管理法律体系不完善,增加执法的难度;忽视灾后的旅游特别营销;漠视跨区域和跨国界的危机管理交流与合作;优惠政策对旅游业的扶持和拉动效果不显著等问题。

3.在吸收政府旅游危机管理国际经验基础上,针对中国政府旅游危机管理的缺陷,提出我国政府旅游危机管理的选择路径:根据危机的阶段性特征,扮演好政府各阶段的角色;改革现有的管理体制,设置常设性旅游危机管理机构;建立健全危机预警和应急管理体系,防范和化解风险;完善旅游危机预警和应急等相关法律,确立执法依据;形成面向全社会的旅游公共风险沟通机制;及时出台扶持、振兴政策,实施旅游客源多元化战略等。

[1] 谷慧敏.旅游危机管理研究[M].天津:南开大学出版社,2007:54-76.

[2] 邓 冰,吴必虎,蔡利平.国内外旅游业危机管理研究综述[J].旅游科学,2004,(1).

[3] 董晓梅.国内旅游业危机管理研究综述[J].昆明大学学报,2008,19(2):64-67.

[4] 周江莲,李新宁,化国君.旅游危机事件管理的国内外研究综述[J].企业技术开发,2009,28(12).

[5] 赵 刘,郭 胜.国外旅游危机管理及其对我们的启示[J].城市发展研究,2009,16(10):8-10.

[6] 李瑞霞.泰国对旅游危机的控制及其启示[J].东南亚纵横,2006,(12):19-23.

[7] 毛晓莉.马来西亚旅游危机管理经验借鉴[J].东南亚纵横,2006,(10):45-50.

[8] 陈文君.我国旅游景区的主要危机及危机管理初探[J].旅游学刊,2005,20(6):65-70.

[9] 刘春玲.旅游产业危机管理与预警机制研究[M].北京:中国旅游出版社,2007:14-15.

[10]薛 澜,张 强.SARS事件与中国危机管理体系建设[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2003,18(4):1-6.

[11]李九全,李开宇,张艳芳.旅游危机事件与旅游业危机管理[J].人文地理,2003,18(6):35-39.

[12]邹统钎.旅游危机管理[M].北京:北京大学出版社,2005:3-19.

[13]周 娟,马 勇.旅游危机管理系统机制分析与战略对策研究——以长江三峡旅游发展为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2005,16(1):20-27.

[14]杨兴柱,陆 林.旅游危机管理初步研究[J].资源开发与市场,2004,20(6):478-480.

[15]世界旅游组织.旅游业危机管理指南[Z].2007:1-35.

[16]王洁平.城市旅游业危机管理[J].中国城市经济,2008,(7):56-65.

[17]张 强.SARS对我国政府危机管理的警示[J].国际技术经济研究,2003,(3):7-46.

[18]张广瑞.2002-2004年中国旅游发展:分析与预测[M].北京:社会科学文献出版社,2005:56-65.

[19]王万华.略论我国社会预警和应急管理法律体系的现状及其完善[J].行政法学研究,2009,(2):3-9.

[20]麻 松,何忠诚.试论旅游业危机管理与应对策略[EB/OL].www.un.org(组织网),2008-07-12.

[21]谢朝武.业外突发事件与旅游业的应急管理研究[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2008,(4):28-36.

[22]梁留科,周二黑,王惠玲.旅游系统预警机制与构建研究[J].地域研究与开发,2006,25(3):72-76.

[23]王万华.略论我国社会预警和应急管理法律体系的现状及其完善[J].行政法学研究,2009,(3):3-9.

[24]石 奎.旅游危机管理的信息沟通机制构建[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2007,29(2):126-130.

Chinese Governments Administration of Tourism Crisis in the New Century:An International View

CHEN Zhi-jun,YANG Hong

(Department of Tourism Management,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201,China)

The Butterfly Effect in tourism crisis indicates that tourism is an industry highly sensitive to crisis.Baased on a systematical review of the research into the administration of tourism crisis at home and abroad,as well as the current situation and accidents in the new century,this paper analyzes the connonations,types,features and influences of tourism crisic and explores the international experience in government’s administration of tourism crisis by means of choosing the core behavioral agent as a breakthrough point.This paper also diagnoses the Chinese government’s administrative defects in tourism crisis from an international view,and puts forward the corresponding countermeasures.

international view;new century;Chinese government;tourism crisis administration

F590.1

A

1671-1181(2011)02-0009-08

2010-10-20

湖南省资源型企业经营管理研究基地开放基金项目(07ZY04);湖南省社科规划办科研项目(09YBB147)。

陈志军(1977-),男,湖南邵阳人,讲师,研究方向:旅游管理与区域规划。

(责任编辑:郝树平)