“政府—企业”节能减排互动机制研究*

王 琳 肖 序 许家林

(1.中南大学商学院,湖南 长沙410083;2.湖南工业职业技术学院经济管理系,湖南长沙410208;3.中南财经政法大学会计学院,湖北武汉430073)

“政府—企业”节能减排互动机制研究*

王 琳1,2,3肖 序1许家林3

(1.中南大学商学院,湖南 长沙410083;2.湖南工业职业技术学院经济管理系,湖南长沙410208;3.中南财经政法大学会计学院,湖北武汉430073)

我国正处于工业化进程的中后期,能源资源的短缺、环境污染破坏等问题对经济发展的制约日渐显著。企业作为节能减排工作的主要参与者,经常陷入节能减排投入成本高、担负责任大,却经济效益少的现实境地。与之相反,政府则可以在不承担风险的情况下,享受到企业节能减排所带来的各项收益和资源保存收益,这将影响企业节能减排的积极性。本文构建了一种政府—企业节能减排互动机制激励模型,可求得政府与企业在节能减排战略中最优的责任分摊比例,并依据模型测度出企业节能减排的成本投入和各项经济、环境效益指标,从而为政府合理分摊企业节能减排压力提供科学的依据,并使得企业更有动力实施节能减排战略,最终实现整个社会的帕累托最优。

能源消耗;节能减排;互动机制;责任分摊

进入工业社会以来,人类在其生产活动中无限制的滥用资源,随意向外界排放污染物,已经导致环境不断恶化。企业的环境行为和环境责任日益受到关注。近年来,国内外许多企业也都不同程度的发生了重大的环境污染事故,比如英国石油公司在今年5月份发生的墨西哥湾漏油事件,导致该公司市值缩水超过580亿美元。此外,今年7月15日爆发的紫金矿业重大污染事故给当地居民带来了重大的经济和环境损失;湖北省崇阳县青山工业园区湖北吉通公司排放的废气以及粉尘导致当地多人血铅超标。在一系列重大环境事故发生的背后,企业的社会责任和环境责任再一次被公众推到了风口浪尖。种种资料表明,自然环境所接受的污染物中大约有80%来自于企业。既然是企业造成了环境污染,那么它就应该承担起治理污染和恢复环境质量的责任,这是非常直接和明确的逻辑关系。

但在企业一连串发生的重大环境事件背后,何以屡禁不止?作为企业自身来讲,是否真不愿意积极实施节能减排战略,从而主动承担社会环境责任?目前,在理论界认为企业理所当然承担所有环境责任,此种观点占据主流的同时,我们应当从另一个角度审视企业在实施节能减排战略中、在承担社会环境责任中一个不可忽视的“节能责任大、经济效益小”、“有节能责任、无经济效益”的现象。

节能减排,指的是减少能源浪费和降低废气排放。我国“十一五”规划纲要提出,“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。但根据一些学者的计量分析,中国经济增长还未突破倒U型环境库兹涅茨曲线的两难区间。而且“十五”期间,惟独环境目标没有实现;而2006年在“十一五”的开局之年没有实现年初确定的主要污染物排放总量减少2%的目标。正是在这一背景下,政府将节能减排作为当前加强宏观调控的重点,作为完成“十一五”规划目标任务,调整经济结构、转变增长方式的突破口。

基于此,本文从企业与政府合理分摊节能减排责任、社会环境责任出发,构建合理的政府—企业节能减排良性互动机制,以求达到政府和受规制的企业之间环境成本的公平分配,从而使得环境保护和经济发展都能双赢,实现社会经济的可持续发展。

1 政府支持—企业节能减排互动机制的理论前提

1.1 资源价值流会计理论

资源价值流会计是一种新型的环境管理会计技术,能够集成物质流路线及其成本信息和环境损害评价值,跟踪、记录并描绘企业物质流与价值流。因此,资源价值流会计以同时减少环境影响和成本为目的。

资源价值流会计从数量和金额两个方面计量企业生产过程中的资源投入、消耗、废弃等流量与存量信息,追踪被投入资源在企业生产流程中的移动轨迹,并根据资源流的去向划分合格品资源成本与废弃损失成本,提供资源的物量和成本损失比率,寻求损失成本产生的环节所在,以求实现节约资源、降低污染、削减成本的环境保护效果,同时提高环境保护经济效益[1]。

1.2 环境责任分摊理论

“责任”包括两层基本含义:一是指分内应做的事;二是指没有做好分内的事而应当承担的某种否定性后果。当前我国企业节能减排出现的投入产出不协调问题可以分为两大类:一类是节能减排投入产出的经济效益不高;另一类是节能减排责任、权利和义务分配不合理。如果说前一类问题是生产力问题,后一类问题就是生产关系问题。

从公平角度而言,企业承担节能的责任越重,理应享受到的经济收益应该越大。但分析显示,不同的利益群体所承担的节能责任、从节能中享受到的经济利益在大多数情况下是不匹配的。不匹配问题在企业与政府、个人与集体、地方与中央、不同节能利益者之间经常发生;实施节能意味着作为投资者的企业必须牺牲眼前的利益,去换取长期更大的社会和环境效益,然而节能者却要承担资金风险、利率变化风险、市场波动风险等额外风险,因此企业要承担全部节能减排的责任和风险,国家却搭便车就可以享受到节能减排的各项收益和资源保存收益。因此,由于节能减排的外部性特征,使得企业处在有责任、有投入但无效益的尴尬境地,必然会挫伤企业节能减排的积极性。

对于我国现实情况而言,节能减排战略不但能解决短期能源短缺,也有利于资源持续利用和保护环境。从环境保护的角度考虑,若把环境问题的解决完全依赖于企业对环境负责的行为,由企业承担所有的环境责任,从而把维护、治理和改善环境过程中所发生的各种人力、物力和财力的消耗都统统计入企业成本当中,这种环境成本的划分或者环境责任的划分依据应该是不科学的。

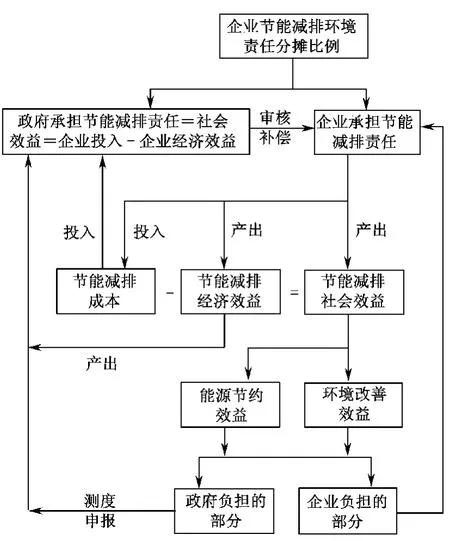

事实上,企业节能减排行为虽然能给企业带来效益,但更多的是发生直接的成本支出,这一部分成本支出可以视为企业为改善环境、节约社会能源所支付的社会成本,而企业通过节能减排获得的效益除了一部分是企业自身的经济效益,更多的是为整个社会带来的社会效益。这部分效益主要包括节约能源带来的能源消耗降低效益和社会环境改善效益。企业节能减排行为的成本效益划分如图1所示。

如果在完全依靠市场的状态下,企业需要承担全部节能投入和风险,国家则可以搭便车享受节能的效益,故单纯依靠市场,企业和国家在节能减排上的责权利很难联系到一起。

图1 政府—企业节能减排责任分摊比例图Fig.1 The proportion of responsibility allocation between government and enterprises

那么由谁来承担环境退化的成本或环境风险,谁来享受节能减排带来的环境效益?这是企业节能减排政策面临的公平问题。因此,政府应担负起部分的节能减排责任,也就是为企业分摊部分的环境责任。环境保护是目前我国政府社会性规制增长最快速的领域。企业节能减排导致的环境保护成本与责任也应由企业与政府共同承担。政府节能减排责任分摊的行为一方面可以减轻企业节能减排的负担从而调动企业节能行为的积极性。另一方面也可以通过设计一套系统的、持久的、富有弹性的经济激励政策来使得政策的执行效率更高、更公平。从而最终实现整个社会资源配置的公平和帕累托最优。

1.3 外部性理论与节能减排

亚当·斯密曾指出,当个人追求自己的福利时,一只“看不见的手”会导致其他社会成员的福利增加。然而在经济运行过程中,单个经济单位从其经济行为中产生的私人成本和私人收益与社会成本和社会收益并不相等,这种不相等,市场理论称为外部性。

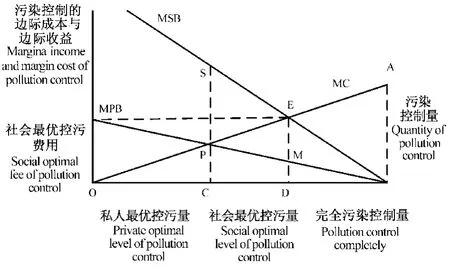

外部性理论又被称为庇古理论[2]。一般说来经济活动的外部性又分为负外部性和正外部性。市场经济理论认为外部性是导致市场失灵的主要原因。然而污染企业在“外部性内部化”的过程中往往会使得污染治理的边际收益小于社会在污染治理中的边际收益,所以,企业的污染治理最优水平小于社会在污染治理中的边际收益。因此,企业的环境行为至少有三个目标层次:第一,实现企业最优污染控制水平;第二,实现社会最优污染控制水平;第三,实现污染的完全治理,即零排放。下图2描述的为最优污染控制水平下的企业环境行为目标层次。

由图2可知,随着MC边际成本向右上方倾斜表示污染控制的边际成本不断递增,然而在治理污染过程中,社会边际收益MSB线总是会高于企业的边际收益线MPB。因此企业在节能减排过程中对外部环境污染控制行为可以分为三个阶段:第一个阶段是位于OC区间段的企业私人最优污染控制水平内的污染治理行为。第二个阶段是CD区间段位于企业污染治理边际收益与社会污染治理边际收益相等的污染控制行为,第三个阶段为DB区间段的企业污染治理实现零排放的污染控制行为。

图2 最优污染控制图Fig.2 Optimal level of pollution control[3]

事实上我们着重讨论的是第一阶段和第二阶段的两种情况,第三阶段为企业实现零排放的情况。此时治理环境除了产生额外损失以外,社会福利并不会有任何增加[4]。此时的污染治理是超越帕累托最优水平的。然而我国目前的实际情况来看,企业的技术规模和技术水平、环境政策都远没有达到该水平。此外,我国目前正处在工业化、城市化进程加快,能源需求最旺盛的历史时期。一味的盲目强调零排放并不符合国情。

第一阶段表明企业通过节能减排可以获得收益,比如循环经济、废物利用。虽然这种收益是一种能在财务上直接表现的收益,但是由于许多企业受到技术水平的限制,循环经济水平往往不能达到最优。目前企业的环境行为事实上并没有获得全部收益。第二阶段又可以视为利益调配层次。此阶段企业通过前期的节能减排等行为获得循环经济的全部收益后,此时的污染治理虽然能增加整个社会福利,但是企业却是得不偿失的。此时就必须通过协调利益分摊机制来弥补企业在这一层次的外部环境治理中所支付的超越收益的成本,即图中PECD区域。这一区域表面上是整个社会环境治理的收益,其实往往是由企业亏本垫付的PEM治理成本获得的。

综上所述,这两个阶段都要通过利益调配机制解决企业在节能减排行为中由于企业治理环境所付出的超越收益的成本,使其他主体一起承担环境成本。这种利益分摊或者调配机制可以通过应用环境政策工具,使企业的环境治理成本能够被政府承担。比如排污税费可以通过产品销售价格产生的差异,企业将其转让给消费者。另一种则是环境治理补贴,它是一种典型的政府辅助承担环境治理成本的方式。当然还需要进一步科学的界定企业、政府、居民各自所承担的环境成本比例和范围。

1.4 政府干预理论

市场机制针对交易双方的供求而起作用,使资源得到有效配置。如果市场不能有效地配置资源,就会出现市场失灵。市场失灵是市场本身不能解决的,需要引入外在力量对其进行纠正,这就是政府干预。

由于市场机制本质是为了处理经济活动中人与人之间的经济关系,而不是为了处理人与自然之间的关系。因此必须依靠政府干预加以解决。如果政府干预行为是适度的、科学的,则可以缓解市场机制的某些缺陷,促进效率、稳定、公平三大目标实现。庇古在1920年《福利经济学》中指出了政府应干预的思路,即生态环境问题的重要经济根源是外部效应,为了消除这种外部效应,就应该对产生负外部效应的单位收费或征税,对产生正外部效应的单位给予补贴。但是对于环境外部性而言,因为达成协议的成本很高,更需要政府的积极干预[5]。干预可采取的形式包括管制措施、经济惩罚、对采取修正措施者给予补贴等。

节能减排是市场失灵的领域,存在比较明显的市场障碍。因此节能减排具有公共事务性质,市场机制的作用很有限。据世界银行一项研究成果揭示,市场力量对实现节能潜力的贡献只有20%,所以实现节能减排战略,政府的作用是主导性的。政府必须进行宏观调控通过制定法规、标准,加强政策导向和信息引导,营造有利于节能减排的体制环境和政策环境,建立符合市场经济体制要求的企业自觉节能减排的激励和约束机制,推动全社会节能减排。

1.5 激励经济学理论

在企业节能减排政策运行过程中,政府预期也是重要的相关利益人,而政府作为政策制定与监督者,与政策执行者——企业,又存在十分复杂的联系。二者存在着明显的信息不对称。因此政府对企业实行有效的激励、约束与监督,就显得十分必要和迫切。一种典型的做法是依据道德风险内部控制原则,让企业(代理人)承担部分风险,这意味着代理人将通过努力获得报酬。或是尽量使政府(委托人)和企业的目标相一致。也就是使代理人的自利行为同时也是委托人希望采取的行为,这一原则称为激励相容原则[6]。在节能减排战略下政府与企业的关系为例,政府无从了解企业对节能减排行为的真正态度和努力水平,但可以通过调节资源产品价格、设立奖惩制度等方式,来规范企业行为,使企业在实现自身利益最大化的同时也实现了政府的环境管理目标。

节能减排工程是高度分散的二次投资活动,对生产者来说由于大多数企业的能源费用占生产成本的比重不大,企业生产引起的环境污染成本没有足额内部化,所以政府的激励政策对节能减排十分重要,必须坚持监督管理与政策激励相结合,深入挖掘存量潜力,通过政策激励和信息引导,加快产业结构调整,提高节能减排效率。

2 政府支持—企业节能减排互动机制激励合约模型构建

节能减排,前者是能源资源问题,后者是环境保护问题,因此节能减排是与能源资源利用和环境保护紧密相连的重要概念。虽然节能的概念很宽泛但从节能的方式看,分为直接节能和间接节能两类。直接节能是指看得见、摸得着的能源实物的节约。主要通过采取技术措施实现节能。如通过改革生产工具、作业设备、工艺流程或作业程序、改进工艺操作方法和技能;采用成熟的节能技术,对设备或系统进行技术改造;采用先进技术更新设备和工艺、使用新材料、推行能源综合利用等措施减少能源消耗。

而间接节能主要是通过调整经济结构实现节能,称为结构节能。本文主要核算分析直接节能所花费的成本和带来的经济效益和环境效益。

在政府与企业的节能减排战略互动行为中,与企业的成本信息和技术效益相比,政府环境政策是公共信息。在此,企业是代理人而政府是委托人。因此有必要建立较优的政府与企业激励合约模型,以实现政府期望效用与企业期望效益最大化。

假定R为企业的一个一维努力变量,θ是一个均值为0、方差等于σ2的正态分布随机变量,若定义f(x)为产出函数,则有

其中x为影响经济效益的因子。

若定义K为企业因节能减排努力而带来的影响企业经济效益的因子(K为大于等于零的自然数),则在式(1)中可取x=K,此时有节能减排经济效益产出函数为:

若定义L为节能减排努力而给公共环境带来的改善因子(L为大于等于零的自然数),则在(1)中取x=L,此时有节能减排环境效益产出函数为:

由于委托人(政府)在订立激励合同时主要关心环境产出水平,代理人(企业)只关心经济效益。一般为政府制定一个企业的污染物排放控制标准或者企业的能源消耗标准,如污水排放量等。再根据企业节能减排实际完成的效果进行奖惩。因此政府的激励合同S(f(L))由两部分组成:

一部分为企业的努力水平R所产生的环境效益恰好达到环境标准效益α,此时政府给予企业正常的环境补贴,同时也反映了政府对环境、资源的重视程度,设此时的补贴因子为λ(0≤λ≤1))。

另一部分为企业的努力水平R产生的超出环境标准效益α而得到的超额奖励。此时,政府给予企业超额环境补贴即为下文中所求的β。

因此,政府对企业节能减排行为予以奖励激励是推导的前提,本文将重点求解企业因节能减排努力而取得超额奖励部分的情况。这也较好的反映了政府在委托代理关系中对于企业节能减排战略的风险分摊。

设超额部分的奖励因子为β(0≤β≤1),则政府对企业的合同激励S(f(L))为:

以ω表示企业的节能减排保留效用,即企业支付的节能减排成本F(C)带来的机会收益最高值,该最高值可以用行业平均利润确定。如果企业的确定性等价收入小于ω,那么企业将不接受激励合同,而努力去获得保留效用,因此企业的参与约束为:

企业的努力水平由两部分组成,一部分是企业为自身的经济效益而进行的努力K/C,另一部分为企业获得环境奖励而进行的努力βL/C,则企业的努力水平为:

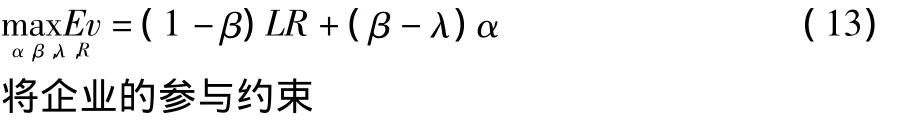

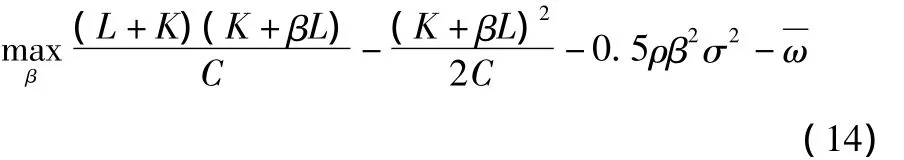

当β=0时,R=K/C,企业的努力完全为了经济效益。故企业的激励约束为:R=(K+βL)/C,此时,政府节能减排激励政策最优化问题转化为:

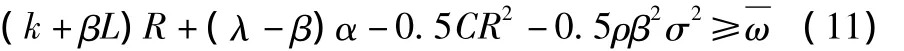

s.t.(IR)(K+ βL)R+(λ - β)α - 0.5CR2- 0.5ρβ2σ2≥ω

与企业的激励约束R=(K+βL)/C分别代入目标函数式(13),得到:

此时,令一阶条件超额奖励为β*,则β*可以表示为L(节能减排努力而给公共环境带来的改善因子)和C(成本系数)的函数,即:

其中,L为节能减排努力而给公共环境带来的改善因子,C为成本系数。ρ为企业节能减排风险规避度量值,σ2为正态随机分布方差,通常可将二者视为常量。

此时,企业的最优努力水平为:

其中,K为企业节能减排经济效益因子。

在政府与企业之间的委托——代理合同中,建立的激励合约可以实现政府期望效用的最大化[7]。在企业节能减排过程中环境效益L,经济效益K,以及成本投入C等因素中,都需经过具体的测度。

依据求出的政府节能减排补贴最优模型,从企业理性角度考虑,当企业在节能减排战略中会使得自身的努力水平在企业成本投入C、经济效益K和环境效益L之间进行合理分配,从而努力改变环境效益L的水平,在经济效益和环境效益之间寻求自身能接受的节能减排成本投入水平。

对于政府而言,上述模型推导的意义则规定了政府在企业节能减排战略中应承担的环境责任,政府通过节能减排政策对函数β的取值进行微调,以此改变企业在实施节能减排战略中自身经济效益与政府要求的环境效益之间的努力分配程度,从而能积极引导代理人努力改变环境效益L的水平。因为在企业努力变量的几个决定要素中,企业经济效益K、成本因素C和环境效益L都不为政府控制,所以政府只能通过调整β的取值来影响企业的努力水平。从而使得整个社会环境效益达到最大化。

因此,政府在企业节能减排战略中所应当承担的最优环境责任水平应为:β*=此时政府应承担节能减排最优环境责任效益应为:L*β*,企业的最优努力水平为政府对企业节能减排行为实施激励政策的过程中,β*作为超额补贴是一个关键的因素。政府究竟应在多大程度上对企业节能减排行为实施补贴以分摊环境责任,关键在于测度出β*的取值。因此,下文将具体测度出式(15)中与求解β*相关的环境效益因子L、成本系数C以及经济效益因子K。

3 企业节能减排行为的成本投入与效益产出测度

3.1 企业节能减排支付的总成本投入

上述推导中,式(15)中的成本系数C可以表示为:

C=Cb/Cj

其中,Cb为报告期企业节能减排的成本投入;Cj为基期企业节能减排的成本投入。

Cb和Cj分别由报告期和基期能源替代方案改进增加的成本C1,报告期和基期节能减排设备或节能项目投资投入的总费用C2,报告期和基期节能减排技术研发投入成本C3,以及报告期和基期废弃物回收循环利用投入成本C4组成,即:

Cb,Cj=C1+C2+C3+C4

(1)C1能源替代方案改进增加的成本:

C1=(Esb-Esj)·Mb·Cs

其中Esb为采用代用品的节能量(吨标准煤);Esj为单位产品原用品的消耗;Mb为采用代用品的产品产量;Cs为采用代用品单价。

(2)C2节能减排设备或节能项目投资投入的总费用:

其中,Pt为为第t年的投资额;Et为第t年的维修费;Lt为第t年的残值;i为贴现率。

(3)C3节能减排技术研发投入成本:

C3=Nr1+Nr2

其中,Nr1为第r个技术研发项目人员工资费用;Nr2为第r个研发项目资金总投入。

(4)C4废弃物回收循环利用投入成本:

C4=Eq×Q

其中,EQ为废弃物回收单位成本;Q为废弃物数量。

3.2 企业节能减排取得的环境效益产出

企业节能减排取得的环境效益,可以借鉴近年来国内刚出现的环境管理会计学中的前沿热点资源价值流会计的思想。

资源价值流会计的核心内容是以资源价值流价值的计算与分析,运用资源流成本逐步结转方式构筑的方法体系,即资源随企业连续生产流程或节点流转,其价值按各工序的主要资源(元素)的流向含量划分。同时,间接费用也以此标准分配,从而形成产品或半成品资源有效利用价值与废弃物价值[8]。其次,废弃物外部损害价值计算,则以废弃物物量为依据计算。

因此,借鉴资源价值流会计的核算公式可以求解出式(15)中,企业节能减排后产生的环境效益因子L。具体计算公式如下:

L=Lvb/Lvj

其中,Lvb为企业采取节能减排战略之后报告期所产生的环境效益,Lvj为企业采取节能减排战略之前基期所产生的环境效益。Lvb的计算公式为:

其中,VRL(i,j)为第j次第i流程资源损失价值;VWE(i,j)为第j次第i流程资源消耗及废弃物外部环境损害价值。根据企业资源流价值核算方程,可求得VRL(i,j)和VWE(i,j)的值分别为:

其中,CM(i,j)为第j次第i流程环节原材料输入成本;CE(i,j)为第j次第i流程环节能源输入成本;CS(i,j)为第j次第i流程系统成本;CO(i,j)为第j次第i流程其他成本费用;QP(i,j)为第j次第i流程合格品重量或含量;QW(i,j)为第 j次第 i流程废弃物重量;WE(i,j)为第 j次第i流程环境影响废弃物重量;UE(i,j)为第j次第i流程废弃物单位环境损害价值系数。

式(18)中UE(i,j)一般均难以用货币计量,因为这涉及环境损害的许多潜在因素,且因不存在交易市场而无法确定损害单价而使其货币计量十分困难[9-10]。由于我国企业环境成本外部损害所需的货币计量模式,国内尚未建立起来,故采用了日本于2005年开发的“环境损害定性环境影响评价方法”,即根据LIME方法划分了地球温暖化、臭氧层破坏、大气污染的11个环境领域中的1000种环境物质,以其为评价对象,并求出了单一的货币化指标。

3.3 企业节能减排取得的经济效益产出

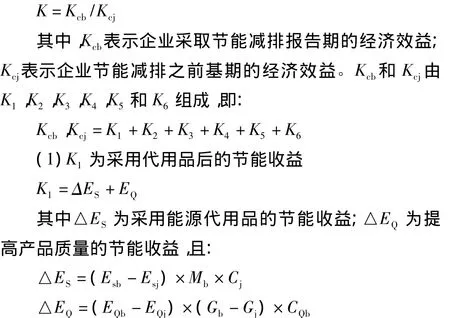

企业节能减排经济效益因子K也可由下式计算得出:

其中,Esb为报告期单位产品代用能源消耗量;Esj为报告期产品原用能源消耗量;Mb为报告期采用代用品的产品产量;Cj为原用品单价;EQb为报告期生产定额能耗量;EQj为基期生产定额能耗量;Gb为报告期产品废品数量;Gj为基期产品废品数量;CQb为报告期生产定额能耗的单位成本。

(2)K2为节能减排设备或节能项目投资产生的经济效益

其中,St为第t年的节能收益;Rt为第t年出售的余能所得到的收入

(3)K3为技术研发、生产工艺流程改进产生的经济收益

其中,Er为企业报告期采取节能技术措施的经济效益收益;EL为企业报告期产品损失额降低的节能收益,且:

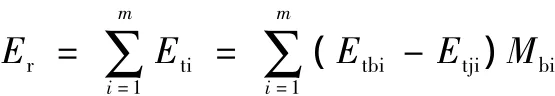

其中,Eti为报告期第i种单项技术措施节能量总收益;Etbi为采取技术措施后第i种产品的单位产量的能耗量(吨/标准煤/产品);Etji为采取技术措施前第i种产品的单位产量能耗量;Mbj为采取技术措施后第i种产品的合格品数量;Ctbi为采取节能措施之后的第i种产品的单位产量能耗单价;m为企业采用技术措施的项目数。

EL=(KLb-KLj)×Eb×CLb

其中,KLb为产品能源实际损失率;KLj为产品能源计划损失率;Eb为产品报告期能源消耗量;CLb为采用节能措施之后产品报告期的能源消耗单价。

(4)K4为废弃物循环利用产生的经济效益

K4=Se+Sp+Sk

其中,Se为用废弃物生产的产品实现的利润;Sp为用废弃物生产而降低主产品成本所获得的节约资金;Sk为废弃物运费和管理费的减少。

(5)K5为因节能减排减少的排污费用

K5=Sc+Sn

其中Sc为报告期少缴纳的排污费用;Sn为报告期多出售的排污权出售收入。

(6)K6为政府补贴、绿色融资贷款利息减免产生的三项经济收益总合。

在企业节能减排行为产生的经济效益因子、环境效益因子、成本投入因子通过上述公式予以确认之后,即可测度出模型中的超额补贴β*,从而为企业节能减排行为寻求补贴依据,同时也可测算出企业节能减排行为的努力程度,并据此判定企业节能减排的绩效评价。

4 完善企业节能减排激励机制的配套政策

通过企业准确的具体测算,政府既可以进一步规范企业节能减排行为的信息披露制度,也可以准确的数据为依据,细化奖惩机制。通过上述公式计算出政府对于企业节能减排行为实施的奖励补贴,使得一方面给予高能耗、高污染企业节能减排行为的奖励能够足以弥补其治理污染成本。另一方面使对于企业的惩罚要远大于企业不落实节能减排的受益。

4.1 加强政府管理与市场机制建设

从环境保护角度看,节能减排具有相当程度的“外部性”,不是可以完全依靠市场发挥作用的领域。因此,发达国家的节能减排一直坚持加强政府管理和强化市场机制相结合。欧美国家无论实行强制性政策还是实行诱导性政策,其立足点都放在充分利用市场机制上[11-12]。例如,欧盟成员国实行的固定价格法和固定产量法,对于促进可再生能源发展作用很大。固定价格法是由国家统一制定,而发电量的多少由市场决定。

目前,我国的节能减排经济政策主要是以命令控制型为主真正基于市场的节能减排经济政策作用还十分有限。

然而传统的命令控制型政策在操作上管制成本较高,且缺乏灵活性,不利于企业的各项技术创新。而节能减排经济激励政策可以充分利用市场机制来实现减排的环境目标。由污染者和政府共同承担污染控制和补救的成本,不但有利于企业的技术创新,操作上也具有灵活性,实施成本较低。目前许多欧美国家都尽量减少运用命令控制型的节能减排经济政策,而以激励型的环境经济政策取而代之。我国也应适应全球环境保护的总体发展趋势,除了运用各项行政方式如如禁止、许可证、生态补偿等,还应该积极运用税收、排放权交易、补贴、成本收益比较等经济方式进行环境保护。

4.2 完善节能减排优惠政策、加大财政支持

政府制定节能减排政策时可以运用市场激励机制。市场为基础的手段主要有污染收费、补贴、保证金制度和排污许可交易制度。这里我们重点探讨补贴、排污许可交易两种典型制度。

政府分摊企业节能减排责任的方式可以通过以下途径实现:一,是在微观层面上,政府对企业直接提供补贴,即通过环境补贴对污染者不污染行为进行补贴。我们可以通过建立单位污染减少补贴模型来测算出政府的补贴力度;通过政府以补贴形式资助企业改进生产工艺,进行技术改造,安装排污设施等,都能在一定程度上促使企业减少污染物的排放,分担污染治理成本。

二,是在宏观层面上,政府通过财政贴息、税收优惠等节能减排激励政策对企业提供支持。政府可以适当给予直接投资或资金补助、贷款贴息等形式支持企业节能减排行为。例如给予环保产业、生态治理或生态建设产业适当的补贴或采取减免税,能有效促进资源的综合利用。适当的政府补贴有利于增强环保企业的竞争能力。此外,充分发挥政府投资的正确引导作用,同时设置进入高污染、高能耗行业的门槛。引导企业推进节能减排、全面实施清洁生产。将节能减排与企业降低生产成本、提高技术水平、完善内部管理三者有机结合起来,增强企业推广节能减排的积极性。4.3 完善节能减排相关法律法规建设

政府还应通过以下手段来促使企业履行环境责任。首先,应进一步健全节能减排环境立法,加大执法力度。市场经济建设中,没有完全零污染的产品,为了积极应对节能减排规定的环境管制,企业必然增加环境成本[13]。但该成本并不会自行消除,只有通过绿色技术创新才能消解。由于严厉的环境管制必然会刺激企业寻求节能减排创新路径,以便降低生产成本和减少污染。其次,要制定合理的环保产业发展政策,积极引进先进的环境科学技术,充分利用各种经济和行政手段引导环保产业健康发展。

References)

[1]肖序,金友良.论资源价值流会计的构建——以流程制造企业循环经济为例[J].财经研究,2008,34(10):125-126.[Xiao Xu,Jin Youliang.Discussion on Construction of Resources Value Flow Accounting:By Way of Recycling Economy in Process-based Manufacturing Enterprise[J].Journal of Finance and Economics,2008,34(10):125 -126.]

[2]Pigou A C.The Economics of Welfare[M].London:Macmillan,1932.25 -32.

[3]朱清,余瑞祥,刘江宜,等.企业积极环境行为的层次及其政策设计[J].中国人口·资源与环境,2010,20(2):157-158.[Zhu Qing,Yu Ruixiang,Liu Jiangyi,et al.Hierarchy on Positive Environmental Behavior of Enterprise and the Policy[J].China Population,Resources and Environment,2010,20(2):157 -158.]

[4]Hontou V,Diakoulaki D,Papagiannakis L A.Multi-criterion Classfrication Approach for Assessing the Impact of Environmental Policies on the Competitiveness of Firms[J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management,2007,14(1):28 -41.

[5]Johnstone N.Environmental Policy and Corporate Behaviour[M].Elgar:Cheltenham,2007:122-130.

[6]Brouhle K,Griffiths C,Wolverton A.Evaluating the Role of EPA Policy Levers:An Examination of a Voluntary Program and Regulatory Threat in the Metal-finishing Industry[J].Journal of Environmental Economics and Management,2009,57:166 -181.

[7]张保银,汪波,吴煜.基于循环经济模式的政府激励与监督问题[J].中国管理科学,2006,14(2):137-138.[Zhang Baoyin,Wang Bo,Wu Yu.Incentive and Monitor Problems of Government Based on Cycle Economy Pattern[J].Chinese Journal ofManagement Science,2006,14(2):137 -138.

[8]Raymond C,AaronBootH,BerthaLouis.Eco-Efficiency and SME in Nova Scotia,Canada[J].Journal of Cleaner Production,2006,14(227):542-550.

[9]Haxhimoto S,Moriguchi Y.Proposal of Six Indicators of Material Cycles for Describing Society’s Metabolism:From The Viewpoint of Material Flow Analysis[J].Resources Conservation and Recycling,2004,40(3):185 -200.

[10]Huppes G,Ishikawa M.Eco-efficiency and Its Terminology[J].Journal of Industrial Ecology,2005,9(4):43 -46.

[11]Binder C R,Hofer C,Wiek A,et al.Transition towards Improved Regional Wood Flows by Integrating Material Flux Analysis and Agent Analysis:The Case of Appenzell Ausserrhoden[J].Ecological Economics,2004,(49):1 -17.

[12]Blackman A.Can Voluntary Environmental Regulation Work in Developing Countries?Lessons form Case Studies[J].The Policy Studies Journal,2008,36:119 -141.

[13]Senden L. Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law:Where Do They Meet?[J].Electronic Journal of Comparative law,2005,9(1):20-28

On Interaction M echanism of Energy Saving and Em ission Reduction between Government and Enterprises

WANG Lin1,2,3XIAO Xu1XU Jia-lin3

(1.Business School of Central South University,Changsha Hunan 410083,China;2.Department of Economics and Management,Hunan Industry Polytechnic,Changsha Hunan,410208,China;3.Accounting School of Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan Hubei430073,China)

Since China is currently in themid-late stage of industrialization process,such problems as shortage of energy resources,environmental pollution and damages have increasingly constrained the development of economy.Asmajor participants in the project of energy saving and emission reduction,enterprises are often involved in the situation that the input of high cost and great responsibility result in low profits.In contrast,withoutany risk,the government can costlessly reap the benefits from the efforts of enterprises.Under this circumstance,the enthusiasm of enterprises for energy saving and emission reduction will inevitably be reduced.Therefore,an interactionmodel is proposed in this paper for energy saving and emission reduction between the government and enterprises,which is able to calculate the optimal proportion of responsibility allocation between the government and enterprises.Moreover,themodel could also be applied to measure several important indicators of enterprises such as the input of cost,the output of economic benefits,environmental benefits,and so on.In consequence,scientific evidence is obtained to guide the government to allocate the pressure of energy saving and emission reduction on enterprises,whichmakes enterprisesmore active in implementing the strategy of energy saving and emission reduction.Ultimately,the society as a whole would be bound to achieve Pareto optimal by using thismodel.

energy consumption;energy saving and emission reduction;interactionmechanism;responsibility allocation

F019.6

A

1002-2104(2011)06-0102-08

10.3969/j.issn.1002-2104.2011.06.018

2010-12-17

王琳,博士生,讲师,主要研究方向为环境会计,循环经济与财务管理。

*国家自然科学基金项目(编号:70872110);教育部人文社科规划基金项目(编号:10YJA790205);湖南省情与决策咨询研究课题 (编号:0910BZZ104)阶段性成果。

(编辑:于 杰)