法律论证的概念

----系统—结构主义的进路

○周赟

(厦门大学 法学院,福建 厦门361005)

一 问题的缘起:“法律论证”=“法律方法”?

近些年来,法律方法论的研究已呈现出深入、多元的倾向,这种倾向的明显表现之一就是法律方法论由早期法律解释研究的一头独大到法律推理、法律论证、法律发现、价值衡量等研究的齐头并进。这当然是可喜的,但也许是出于某种类似于“卖什么吆喝什么”的心理,相关论者似乎总是自觉不自觉地将自己的研究重心定位为全部法律方法:研究法律解释的,似乎惯于用“法律解释”来指称整个法律方法;研究法律推理的,则似乎惯于用“法律推理”来命名整个法律方法……这其中,最典型的也许是法律论证的论者。

之所以说法律论证论者是“最典型的”,是因为如果说法律解释学、法律推理论仅仅是“似乎”具有上述倾向的话,那么,法律论证理论则非常清楚而总体性地呈现出上述属性(而非“倾向”)。让我们来看看几种关于法律论证概念的典型论说、界定:

“法律论证理论涉及对法律裁决进行理性证立的方法、理性重构的方法和评判法律裁决所使用的方法及所适用的合理性标准,属于一种规范取向的法理论研究”[1]8*引者按:这实际上意味着法律论证指的是对法律裁决进行理性证立的方法。;

“法律论证追求的目标是通过正确或理性的论证手段、程序或规则来达到体现公正、正确性要求并具有说服力的结论。从另一个角度也可以看出,法律论证不单是一个直线思维的过程,也绝非仅仅借重形式逻辑的推理”[2];

“我们认同并赞成对法律论证作不同于法律推理的理解的观点,主张严格区分法律推理与法律论证,认为法律论证具有自身独立的范畴意义,它表征着一种独立的具有特定的法律意蕴的活动。具体说来,法律论证是法律活动主体在法律交往活动中运用法律理由证明自己的法律行为或法律主张的正当性、合理性的证成过程和证成方式”[3];

“法律论证的主要任务就是论证作为法律推理大前提的合法性和合理性,是法律推理能否得出正确判断和结论的保障。法律论证一方面能使论证者清晰法律背后的原则、政策、原理,另一方面可以解决现行法中模糊和空缺的部分。另外,法律论证也是法律人阐明自己所认定的法律理由,从而不仅说服自己也说服当事人(的方法或过程)”[4]223-224;

“法律论证是指通过提出一定的根据和理由来证明某种立法意见、法律表述、法律陈述、法律学说和法律决定的正当性与正确性”[5];

这里无需、也没有可能将目前所有关于法律论证的界定予以征引,而笔者也相信,如上这些论说已经具有足够的代表性。仔细分析这些界定,就会发现尽管它们的措辞各有不同也各有侧重,但应该说在如下一些方面是共通的:首先,它们都是从功能的视角来界定法律论证——应该说,就这一点来说是可取的,因为从逻辑上讲对于一种方法进行界定的最有效进路无疑是功能主义式的(笔者下文的界定也将采取这种思路);这些论者并都认为法律论证要解决的就是一个法律决定的可接受性或者说正当性问题,若以司法过程中的法律论证为限的话,法律论证要解决的就是判决结论的可接受性问题——如果这个归纳是比较准确的,那么,从功能的角度讲,似乎法律论证与作为一个整体的法律方法并无不同,因为作为整体的法律方法之功能毫无疑问就是为了解决判决结论的可接受性问题。也就是说,至少从功能或目的上看,如上界定实际上混淆了“法律论证”与整个法律方法本身。也许正因如此,其次,尽管从其字里行间也能读到有关论者似乎确实有将法律论证与其它法律方法区分开来的意图(如前引第三种),然而实际的表述给人的感觉却是,其它的法律方法在很大程度上不过是法律论证的组成部分,因为如果我们将如上关于界说中的“法律论证”一词替换为“(作为一个整体的)法律方法”就会发现,相关的表述几乎完全可以成立。*这里不妨就如上界定中“法律论证”替换为“法律方法”之后的语句与如下关于法律方法的典型界定作一比较:“法律方法是指法律职业者(或称法律人)认识、判断、处理和解决法律问题的专门方法,或者说,是指法律人寻求法律问题的正确答案的专门方法”(郑成良.法律方法[M]∥张文显.法理学.北京:高等教育出版社,北京大学出版社,2007:272)。有意思的是,在同一章中,该论者对“法律论证”的界定恰恰又是,“法律论证是指通过提出一定的根据和理由来证明某种立法意见、法律表述和法律决定的正确性和正当性”(郑成良.法律方法[M]∥张文显.法理学.北京:高等教育出版社,北京大学出版社,2007:287)。而一旦这种替换并不影响相关陈述的成立,那么,唯一的解释就只能是其它法律方法不过是法律论证的组成部分。这里之所以用“几乎”,是因为如上第三、四种界定,至少从字面上看,它们似乎区别了法律推理与法律论证(其中第三种字面意谓还很直接)。然而,从其后面的分析来看,我们似乎仍只能得出这样的结论:其实它们不自觉地已将法律论证的外延拓展为“(作为一个整体的)法律方法”,因为所谓“运用法律理由证明自己的法律行为或法律主张的正当性、合理性的证成过程和证成方式”或“法律论证也是法律人阐明自己所认定的法律理由,从而不仅说服自己也说服当事人”描述的不正是整个法律方法的功能么?

当然,作为一篇意欲讨论法律论证的文章,也许还有特别的必要援引(Robert Alexy)的法律论证理论,因为正如有论者在谈及法律论证问题时所指出的,“在法律论证理论发展的过程中,罗伯特·阿列克西的贡献无疑是独特的,其理论是任何想从事法律论证理论研究的人都无法绕开的高地”[6]41。在《法律论证》一书中,他先讨论了所谓的“理性实践论辩的一般理论”,相关的基本问题意识可以概括为,作为一个理性的主体,做任何事情都应该给出理由,那么应该用什么方式找到可靠的理由(前提),来证明命题或主张的有效性和正确性、也即所谓的“可证立性”(justifiability)?这个问题表现在法治领域,所有的法律结论以及赖以作出该结论的前提都必须借助于合理的根据、理由来予以证立,这种证立的过程或方法其实也就是所谓的法律论证。阿列克西进而对法律论证作了这样的描述,它“所涉及的是规范性命题之特殊情形即法律判断的证成”,具体说来又可以分为“两个层面的证成:内部证成(internal justification)和外部证成(external justification)。内部证成处理的问题是:判断是否从为了证立而引述的前提中逻辑地推导出来;外部证成的对象是这个前提的正确性问题”[7]274。接下来让我们以一个典型案件(“广州ATM案”)的审理过程为例来对阿列克西的“法律论证”概念作进一步的剖析,以清楚地显现它与我们一般意义上的“法律方法”之间的关系。据有关媒体报道,该案的始末大体是这样的[8]:

2006年4月21日晚,广东省高级法院原保安青年许霆,来到广州市商业银行ATM机取款。许知道卡里只有170多元,原本想取100元,一不小心多按了个“0”,提款机随即吐出了1000元。“我当时觉得很惊奇,我就查了一下余额,发现没扣钱。然后我再次取款1000元,提款机又吐出了1000元。”55次反复操作后,5.5万元现金塞满了许的衣服,“那些钱塞得上衣鼓鼓的”。这时,许的同事郭安山走了过来,他很纳闷许取100元花了这么长时间。许吓了一跳,和同事郭安山回了宿舍,并坦言ATM机的慷慨。22日凌晨1点左右,两人再次来到ATM取款机旁。郭安山拿出有800多元余额的农业银行卡,许霆帮他取出了1万多元。随后又用自己的卡取出了大约11万元——银行账单显示,许霆第二次连续取款的次数是102次。2007年12月16日,广州市中院审理后认为,被告许霆以非法侵占为目的,采用秘密手段,盗窃金融机构,数额特别巨大,行为已构成盗窃罪,遂判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

如果笔者对阿列克西法律论证概念的把握比较准确,那么,按照这种论证理论的要求,则法院在对这个案子作出判决时至少要证立如下几个方面:第一,判决结论前提的可接受性。具体说来至少应包括:以证据证立案件事实(物自体意义上的),即证明犯罪嫌疑人许、郭两个人确实利用ATM的“慷慨”支取了超出其银行卡实际削除之账目的款项;但由于事实本身并不会说话,因此,法院还需进一步证立这个事实是一个“盗窃”的事实——这也就是说,法院还得证明以我国刑法第264条的规定适用于本案是具有可接受性的。第二,法院还需证明其判断是从如上前提中逻辑地推导出来的,也即法院还应证立如上两个前提“加”在一起,可以逻辑地推导出许(以及郭)确实犯了盗窃罪,并且属于从重的情形(所谓“盗窃金融机构,数额特别巨大的”)。很显然,法院在审理此案中的主要工作实际上也就是如上几个方面,而如果这些方面都可以被恰切地纳入到“法律论证”的范畴之中,那么,其它的法律方法(如法律解释、法律发现等)是否还有存在的空间?回答要么是否定的,要么换种形式(但实质上差不多)讲即其它法律方法是“法律论证”的组成部分。申言之,无论作何种回答,都将实际上意味着阿列克西意义上的“法律论证”也就是我们一般意义上的“(作为一个整体的)法律方法”。

因此,我们似乎可以说,至少就现有的一些关于法律论证概念的典型界定来看,无论是国内有关论者,还是国外研究者,似乎实际上有将其等同于“(作为一个整体的)法律方法”的迹象。必须承认,从语言实践或语言学的角度讲,(尤其是单个的论者)当然可以用“法律论证”一词来指称整个法律方法系统;我们甚至可以说,只要一个人愿意,它可以用任何的名词来指称整个的法律方法系统。但如果他(或她)认可如下一个说法,则“法律论证”一词似乎就不应该有此用法——这个说法是:法律论证是作为一个系统的法律方法之一种。或者,我们也可以针对具有如上混淆迹象的论者追问,如果“法律论证”等同于“(作为一个整体的)法律方法”,那么,是否有必要用两个专业术语来指称同一个对象?进而引起一些完全不必要的争论、麻烦?

二 系统论:界定“法律论证”的一种可能进路

如上的分析表明,无论是精致到甚至有点玄乎的阿列克西之“法律论证”,还是其它学者的“法律论证”,其概念似乎都自觉不自觉地陷入到某种“鸠占鹊巢”的境地之中(即侵占了“法律方法”一词的位置)。那么,为什么学界会陷入到这样一种困境之中呢?特别是,为什么有些论者一开始明确宣称“法律论证应当具有独立存在的范畴意义”但最终却还是没有证立“法律论证”作为一个范畴的独立性呢?笔者的回答是,这很可能是相关论者并没有有意识地在一种与其它具体法律方法对比或比较的前提下来界定“法律论证”而导致的“恶果”——这就正如不以一种与其它法律方法对比的视角来界定“法律解释”或“法律推理”就往往容易导致将“法律解释”或“法律推理”的功能扩大化、进而将其视作整个“法律方法”一样。

这即是说,如果承认法律论证仅仅是诸多法律方法的一种,也即如果承认法律论证不过是与法律推理、法律发现等相并称的一种法律方法,那么,欲清楚地界定它以突出其“独立的法律范畴”意义,就有必要把它放在与其它法律方法相比较的视野中进行。因为如果我们一旦给作为一个整体的法律方法之各种具体方法“分配”出各种不同的任务或功能,那么,各种方法也就有了独立存在的价值,相对应地,各个用来指称这些具有独立存在价值之方法的术语当然也就具有了独立的范畴意义。那么,应当如何来考察、分配各种具体法律方法的功能?笔者以为,我们可以引入系统论的视角来对这个问题予以回答。

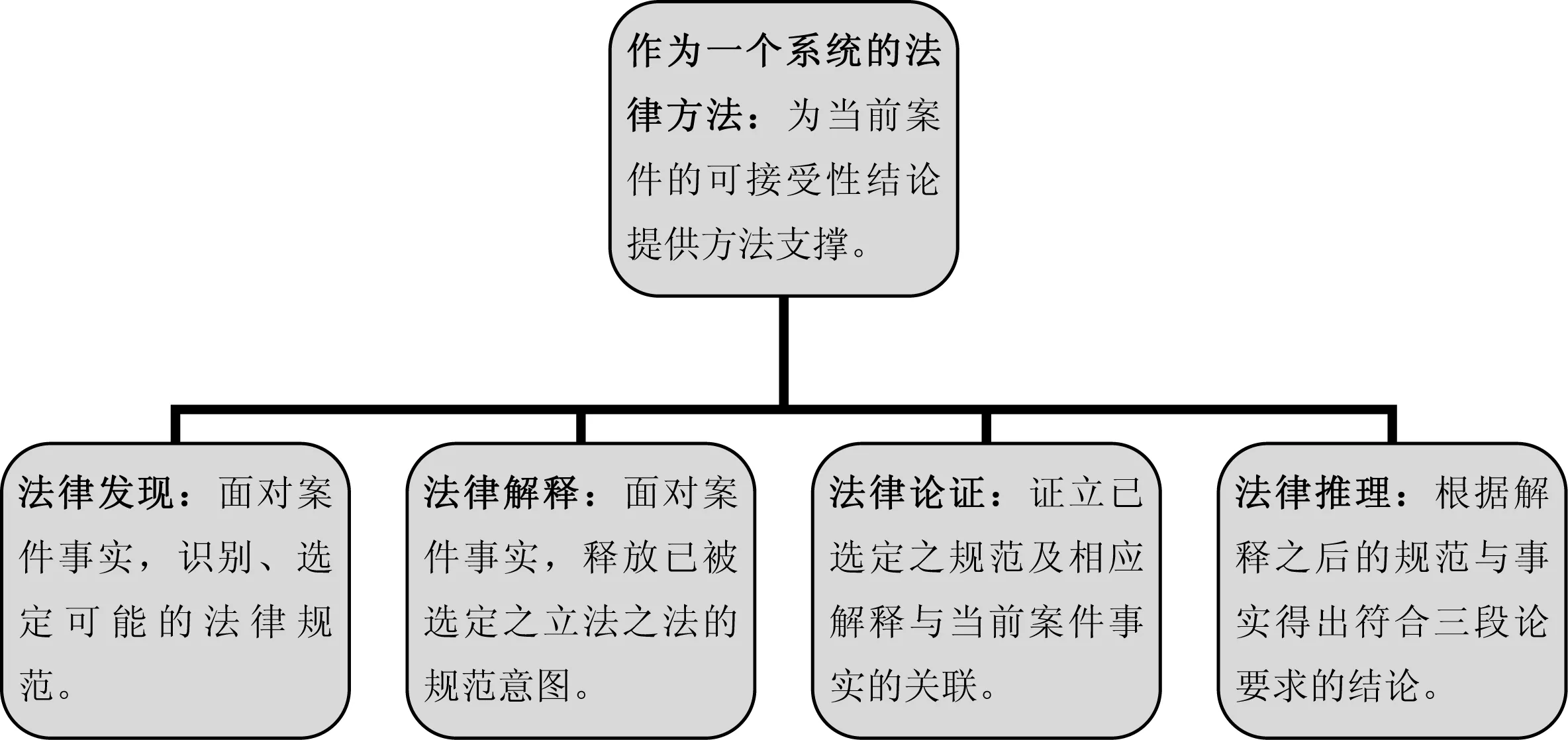

按照系统论哲学的说法,所谓系统,“指由若干相互联系相互作用的要素组成的、具有一定结构和功能的有机整体。”[9]1610系统论哲学指出,所有系统都具有整体性和关联性等特征,其中所谓整体性,指的是系统作为一个整体具有“大于部分的总和”的属性,具体说来,“系统的性质、功能不是其组成部分的性质和功能的简单总和,即系统具有新的属性和功能;另一方面,作为系统整体的组成部分的性质和功能也不同于它们在独立时的性质与功能”;而所谓“关联性”,则指“系统之所以有整体性是因为其各组成因素相互之间存在相互联系、相互作用”。[10]415-416如果用这个概念去观照法律方法及其各个组成部分,我们会发现由各种法律方法所组成的一个整体大体是具有系统之属性的:首先,各种单一的法律方法自身并不能单独地为法律结论的可接受性提供充分的证立,甚至于它们功能的简单相加也不能达到此种效果,而只有作为整体的法律方法才能达到这个目的。这就是说,作为整体的法律方法确实大于“部分之和”。其次,各种法律方法相互之间也确实相互联系、相互作用,也即确实具有关联性(这种关联性以及为什么法律方法只应包括即将指出的四种等问题,本文第四部分将予以详细说明)。申言之,可以将由法律发现、法律解释、法律论证、法律推理等具体成分组成的法律方法之整体称为一个系统。

既然作为整体的法律方法可以恰切地称之为一个“系统”,那么,我们就可以、甚至应当从系统论的角度采取系统论的方法来对各种具体法律方法(包括“法律论证”)之概念进行界定。在这里,所谓系统论的方法,笔者仍将采取系统论哲学中的一般界定,即“运用系统论原理考察系统整体与部分、系统与环境、结构与功能等相互联系和相互作用的关系,以揭示其本质与规律的方法。……运用这种方法的基本原则是:⑴整体性原则。……⑵最优化原则,即从多种可能的途径中,选择最优的系统方案,使系统处于最优的状态,达到最优的效果。⑶模型化原则,即运用系统论方法时,一般都要设计出系统模型来代替真实系统,通过对系统模型的研究来认识真实系统的本质和规律。”[9]1610

按照如上系统论的方法论之要求,并结合当年索绪尔(F. de Saussure)的那个著名论断,“一切(符号学)系统之特点在于,一般来说不可能在其中把区别一个事物与构成一个事物这两件事加以区分”[11]44,则欲对法律论证概念界定,就应遵循以下原则:首先,必须有一种整体的意识。这就是说,一方面在给各种具体法律方法分配功能时应当始终围绕系统的总功能(得出一个可接受的法律结论)来进行,并且确保每一种方法都承担至少相对独立而特定的功能,因为正是这一“相对独立而特定的功能”表征着相关具体法律方法存在的必要性空间*迪尔凯姆(E. Durkheim)认定,从系统论的角度看,“事物的效用(即功能,引者注)虽然不是事物存在的理由,但是一般地说,事物要能够生存,必须有存在的效用。因为一种绝对无效用而独立存在的事物意味着对社会(系统)来说它是无用的、多余的”([法]迪尔凯姆.社会学方法的规则[M].胡伟,译.华夏出版社,1999:79)。按照这个逻辑,则显然在一个系统中,不存在或者说没必要存在这样的组成部分,这种部分虽承担一定之功能但其功能却为系统内其它部分所包含。;另一方面,还要特别注意各种具体法律方法之间基于分工基础上的圆润配合。其次,应尽可能地让每一种具体方法都能得到最优的运用并形成最佳的配合,也就是说,相关的划分结论能够给每一种具体法律方法以相对清晰的范围以至于它们相互间不会因“打架”而内耗。再次,这种分配是一种模型化、也即理想化的分配,这意味着也许在实践中我们很难完全而绝对地分立各种具体法律方法;或者说,这意味着所谓分配给每一种具体的法律方法以独立的任务也许仅仅存在于理念的世界。申言之,一方面,作为理论者,我们不应要求现实完全符合这种理念的划分;另一方面,作为实践者,似乎也没有理由仅仅因为理论的理想性就否弃某种理论——也正是在这个意义上,我们才能真正地理解韦伯(Max Webber)当年的那个著名论断,“在现实中,严格的区分往往是不可能的,不过正因为如此,明确的概念就更加必要”[12]240。

三 法律论证的功能:证立规范与当下事实之间的逻辑关联

在前文中,笔者已经明确,对方法进行恰切界定的最好进路无疑是功能主义式的;笔者的分析并表明,我们可以采取一种系统论的方法对各种具体方法进行界定。因此,接下来要做的实际上也就是采取系统论的进路对各种具体法律方法的功能进行分配。

在展开这种分配前,有必要先对这样一个问题进行回答:即法律方法的具体组成部分包括哪些?这在目前是一个见仁见智的问题,较典型的观点有两种:有的论者认为法律方法“主要包括法律发现、法律推理、法律解释、价值衡量、漏洞补充以及法律论证方法”[4]204;有的论者则认定“若对司法过程加以具体分析,可以(将法律方法)细分为法律推理、法律发现、法律解释、法律论证四个环节”[13]273。本文这里采后一种观点,是因为一方面,在笔者看来所谓漏洞补充其实不过是法律解释方法之目的的一种(可能尤其体现在所谓扩张解释之中);而所谓价值衡量,按照有关学者的界定,指的是法律冲突出现时法官通过权衡利弊而选择适用法律或综合运用法律的活动[14]200,从这一定义看,法律论证之实质不过是法律论证的内部构成(也即法律论证是价值衡量的外部表现)罢了,故大体可以纳入法律论证的范畴之中。更重要的另一方面理由则在于——正如后文的分析将会表明的——这四个环节恰恰可以形成一种功能互补、协调的整体。那么,法律发现、法律解释、法律论证及法律推理应当各自承担怎样的职责呢?

首先,关于法律发现。按照一般的界定,所谓法律发现,就是寻找判案之规范依据的*参见[英]拉兹.法律的权威[M].朱峰,译.北京:法律出版社,2005:158;陈金钊.法律方法论[M].北京:中国政法大学出版社,2007: 100;郑成良.法律方法[M]∥张文显.法理学.北京:高等教育出版社,北京大学出版社,2007: 274;等等。。从一个层面讲,这种界定当然是能够成立的,因为它确实道出了法律发现的功能;但从另一个层面讲,这种界定又是不清楚的,或至少可以说是不符合现代汉语用语习惯的。在现代汉语中,所谓“发现”,是指“经过研究、探索等,看到或找到前人没有看到的事物或规律”[15]368。很显然,至少在大多数情形中,法官发现的“法律”并非“前人没有看到的事物”。指出这一点,并不意味着笔者意欲否弃“法律发现”这个术语,恰恰相反,笔者认为尽管学界目前尚没有能够清楚地揭示出发现的内涵,但学界用这个词语来指称一种法律方法却甚为贴切。也就是说,笔者认为应该继续保留这个术语。那么,法律发现之发现,到底指的是什么?在笔者看来,所谓法律发现即发现与当前案件事实存在内在逻辑关联的规范。在这个定义中,尽管它的落脚点仍然是“发现……规范”,但这个定义要表明的却是:发现的实际重心是某个(些)规范与当前案件事实之间的“内在逻辑关联”。由于每个案件都是个别的(所谓“世界上没有两片完全相同的叶子”),又由于规范(或案件事实)自己并不会表明它是否可以适用于当前案件(或它与哪些规范之间存在逻辑关联),因此,这种逻辑关联显然就只能是法官首先看到的而“前人没有看到的事物或规律”。申言之,法律发现的功能即发现一些规范与当前案件事实之间存在的内在逻辑关联。

其次,关于法律解释。就当下中国语境而言,“法律解释”一词实际上可能用来指称两种现象:其一是用来指称那些针对一般性问题而对法律规范所作的理解和说明,最典型的如全国人大常委会对其所颁行之法律的解释;其二是用来指称那些针对具体案件而对法律规范所作的理解和说明,典型者如法官为解决某个个案、根据该个案事实而对法律条文的规范意图所作的理解和说明。对比二者,只有这后一种法律解释才属于方法的范畴(可称之为“方法性法律解释”),而前一种法律解释至少从实际效果来看与立法无异(因此可称之为“立法性法律解释”)。很显然,就本文来说,讨论的将仅限于方法性的法律解释。应该说,对于法律解释的功能,目前学界大体取得了比较一致的认识,主要可以概括为两个方面:首先,衔接抽象的规范与具体的案件事实。例如法律规定了盗窃罪,但并没有针对广州ATM机案规定盗窃罪,这时就必须通过法律解释才能将“利用ATM故障取款”的事实与“盗窃”的概念两者勾连起来;其次,面对常青之生活世界“偷偷的”修改具有时滞之属性的立法之法——也只有在这个意义上,我们才能明了至少对于当事人而言,“法官说什么,法律就变成了什么”。

再次,关于法律论证。如前述,目前学界关于法律论证之功能有与作为系统的法律方法相混淆之弊,故不足证。在前文中我们已经明确了审判实践之逻辑结构的前两步:法律发现与法律解释。其中前者揭示的是,法官依据建立在专业素养和经验基础之上的直觉识别、选定与当下案件相吻合之法律规范的过程;而后者则指法官根据当下案件的需要运用各种方法对所选定之法律条文的意蕴进行说明、“释放”的过程。如果仔细分析如上两方面,可能会发现如下问题,即:法官凭直觉发现的法律就一定是可欲的、妥切的么?或者更进一步讲,法官如何说服当事人及其代理人、社会公众、乃至上诉审法官接受他或她所选定的法律规范——难道他或她仅仅宣称这是根据自己多年经验选定的因此是可欲的就行么?尤其是发现多个可能可以适用的规范之时?对这些问题的回答,实际上就已经涉及法律论证的功能问题。笔者认为,法律论证的功能就是证立通过发现、解释而设定之(审判)规范与当下案件之间的内在逻辑关联;换言之,法律论证所具有的功能实际上大体相当但略小于阿列克西所谓之“内部证成”功能。可以说,如果没有法律论证,已发现之法律与当前案件事实之间的关联就不明确,而这种关联不明确就必定会导致对判决前提的疑问——事实上,学界对ATM机案的质疑也正在于法官的判决书没有充分的证立何以《中华人民共和国刑法》第264关于盗窃罪的规定才是最恰切的适用本案的法律规范?更进一步讲,我们经常说中国的判决书不讲理,其实也主要指的是不讲这个理。*在给法律硕士尤其是在职法律硕士授课的过程中,很多律师同学都曾谈到他们的体会:同一个事实,双方律师所选定的法律规范为什么就一定要让位于法官所选定的那个规范?这其实主要是因为判决书没有充分的法律论证(说理)所导致的。

明确了法律发现、法律解释、法律论证的功能,则最后,关于法律推理的功能就很清楚了。简言之,即根据经过充分解释、证立的(审判)规范与案件事实,得出符合逻辑三段论要求的判决结论。

至此,我们可以用如下结构图来说明法律方法及其各个子项的功能:

需特别说明的是,虽然从逻辑上讲,一个案件结论的得出可以分为如上先后相承的步骤,但实际的思维过程可能远非如此;毋宁说,实际的判决思维是一个眼光不断流连往返、不断循环运用各种法律方法进而达致一种反思之平衡(reflective equilibrium)的过程。*判决结论的得出实际上遵循的是这样一个过程:运用各种法律方法认定单个的证据、案情(证据以及案情的认定其实也是一个用法律加工原始事实的过程,进而言之,其实也就是一个个法律结论的得出过程,因而也必定涉及各种法律方法的运用)→通过这些证据并运用各种法律方法构建法律意义上的案件事实以作为小前提→在认定证据、构建案件事实的过程中不断调适所发现的法律并最终确定审判规范,以作为大前提→通过演绎推理得出结论。当然,法官在完成如上“动作”时必定需要将眼光不断流连于事实、规范、诉讼参与人之间;并且因而一个案件的最终判决结论必定建立在一个个“小”的法律结论基础上,故也必定需要对如上所有法律方法的循环运用。申言之,此处的示意图仅仅具有一种分析框架(模型)、而非描述的意义。

四 结 论

通过前文的分析,我们已经明确了法律论证的功能,即证立通过发现、解释而设定之(审判)规范与当下案件之间的内在逻辑关联。相对应地,我们可以把法律论证的概念界定为:法官面对当下案件时,根据法律及常识、公理向他人说明、证立其所发现之法律及相应解释结论与当下案件之内在关联的方法,其根本目的与法律发现、法律解释一道是为判决结论的最终作出之法律推理的大前提提供一合法性、合理性的说明。为更好地揭示法律论证的概念,特作如下说明:

第一,从性质上看,法律论证与日常论证的最大区别在于,从根本上讲它是一种根据法律进行的论证。如所知,从逻辑学的角度看,任何论证都必定包括论题、论据与论证过程等三个方面,法律论证之所以被称为法律论证,在于它具有论据是以法律为根本依据的特征。在这里,所谓“根本”依据是指一方面,法律论证的论据除了法律本身外,也可能溢出法律规定而进入到习惯、道德、政策等场域内;但另一方面,这些溢出法律之论据必须符合法律的基本精神和基本原则,而不应与现有法律相左。

第二,从目标或功能上看,法律论证要解决的是证立法官通过法律发现而选定之法律规范与当下案件事实之间的逻辑关联。在前文中,我们已经提到法律发现以及法律解释之结论的直觉性;我们也提到了相关结论的多种可能性;同时,我们也知道一个判决只有可能提供一种结论,因此,就存在一个在如上多种结论中筛选、择取并证立一最佳者的问题。对于这种筛选、证立工作,我们认为,唯有法律论证可以担此重任。在这里,需强调指出的一点是,法律论证的目标仅仅是提供具有可接受性、或最具可接受性的法律结论,而非所谓的唯一正确结论——事实上,在审判活动中,由于案件事实的不可复原性(这导致案件事实认定不可能完全准确),也由于审判活动的程序性(这导致有些虽则客观但并不合法的理据不能进入审判视野中)等原因的存在,任何判决结论都是可推翻的。法律论证的这个目标决定了它不以“求真”、“求美”甚至也不以“求善”为圭臬,毋宁说,它以求合法性(legality,而非legitimacy)为追求。

在这个意义上讲,阿列克西等论者将立法过程中的论证工作或方法也纳入到法律方法的范畴之内似乎不大合适,因为所谓法律方法一定是根据法律解决当下问题的方法,而立法过程中的论证显然不具有此种属性。

第三,从使用过程上看,法律论证应当是一个对话、协商的程序性过程。虽然,在庭审过程中法律论证往往最后总是由法官独立作出,但从本质上讲,法律论证应该是一种法官与当事人(及其代理人)以及事实、法律甚至社会公众不断对话以谋求、证立判决结论之前提的可接受性的方法。

参考文献:

[1] [荷]菲特丽丝.法律论证原理——司法裁决之证立理论概览[M].张其山,等,译.北京:商务印书馆,2005.

[2] 舒国滢.从方法论看抽象法学理论的发展[J].浙江社会科学,2004,(5).

[3] 黄竹胜.法律论证:概念架构与语义分析[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2003,(4).

[4] 陈金钊.法律方法与法治[M].济南:山东人民出版社,2003.

[5] 葛洪义.试论法律论证的概念、意义与方法[J].浙江社会科学,2004,(2).

[6] 舒国滢.罗伯特·阿列克西法律论证理论评述[M]//戚 渊,等.法律论证与法学方法.济南:山东人民出版社,2005.

[7] [德]阿列克西.法律论证理论——作为法律证立理论的理性论辩理论[M].舒国滢,译.北京:中国法制出版社,2002.

[8] 李开发.广州ATM机案件判例的10处悬疑[EB/OL].(2008-02-26)[2008-03-13].http:∥bank.jrj.com.cn/news/2008-02-26/000003331894.html.

[9] 金炳华, 等.哲学大辞典(下册)[M].上海:上海辞书出版社,2001.

[10] 冯 契, 徐孝通.外国哲学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2000.

[11] [法]巴尔特.符号学原理[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[12] [德]韦伯.经济与社会(上卷)[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1997.

[13] 郑成良.法律方法[M]∥张文显.法理学.北京:高等教育出版社,北京大学出版社,2007.

[14] 谢 晖.法律哲学[M].长沙:湖南人民出版社,2009.

[15] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,2005.