“戏曲进课堂”的香港模式

——以香港五旬节林汉光中学的课堂实践为中心

钱德顺

(香港五旬节林汉光中学)

教育与教学研究戏剧教育研究专辑

“戏曲进课堂”的香港模式

——以香港五旬节林汉光中学的课堂实践为中心

钱德顺

(香港五旬节林汉光中学)

2000年,香港教育当局推行艺术教育改革,建议学校引入多元化的艺术教育。不少中学遂把戏剧引入课程,其中以西方话剧为主。许多中学也尝试引入粤剧,以增加学生对中国文化的认识,香港教育当局也致力于把粤剧融入音乐科课程内。然而,教师遇到的最大困难是学生不愿意唱。笔者是戏剧教师,考虑到初中学生都喜爱在课堂上活动,遂以活动为学习粤剧的切入点,先教学生做和打,然后才学念和唱,又以创作性戏剧为学习模式。实践显示此教学策略既提升学生的学习动机,也提升学习效能。

戏曲;戏剧教育;粤剧

2000年,香港教统局*掌管香港教育事务的政府部门,于2003年前为教育署,隶属于教育统筹局之下。2003年起,教育统筹局及教育署合并,称为教育统筹局,或简称教统局。2007年起,教统局改称为教育局。推出教育改革,在艺术教育学习领域文件中*香港课程发展议会《学会学习——学习领域艺术教育咨询文件》,2000年,第4页。,建议学校引入戏剧、舞蹈等多元化的艺术教育。其中戏剧一直以来活跃于学校,被认为较为成熟,故2001-2006连续五学年,香港教统局推出戏剧教育种子计划,为有意将戏剧引入正规课程的中学提供支持。但该计划以西方传入的话剧为主要内容,并未涉及中国传统戏曲。自2003年起,香港教统局也致力于把粤剧融入中小学的音乐课程,让中小学生进一步借粤剧了解中国传统文化。然而,由于课程配套尚未完善,加上缺乏具备粤剧修养的音乐教师,故而存在一定困难。

自2009年起,香港实行新的高中学制,课程有了不少改革,包括把戏剧列为中文和英文科的选修单元。为了让学生更易适应新高中的课程,不少学校过去数年不断改革初中课程, 使初中与高中有更好的衔接。例如,不少学校在初中的中文和英文科便引入戏剧,使学生在高中时更容易适应。此外,香港教育局也要求学校在新高中的三年内,为学生提供逾百小时的其他学习经历,其中1/3是艺术学习经历。为此,不少中学把艺术课引入正规课程内,戏剧也是中学生喜爱的艺术课之一。

香港中学课程中引入的戏剧,大多是西方写实主义的话剧。但话剧并不是唯一的选择,不少中学也尝试把中国戏曲引入课程。事实上,粤剧从文本到表演形式的唱、念、做、打,均蕴含丰富文化,包含历史、文学、音乐、声乐、舞蹈、国术等多种元素,是戏剧教育的良好素材。过去三年,香港大学教育学院便举办了“粤剧小豆苗”计划,把粤剧融入中国语文科新高中课程,参与学校共11所。为使学生更易于接受粤剧,各校作了或多或少的调节,例如:把粤剧与说话教学相结合;进行戏棚考察;结合粤剧和新诗创作,要求学生融入剧中人物,创作新诗和撰写文章,表达对唱词的理解和看法;安排学生表演;把粤剧和青少年热爱的街头舞相互渗透,变成新的表演模式,迎合学生兴趣。[1](PP.11-12)

对中学的艺术教师来说,把粤剧引入课堂,要比西方话剧困难得多。如果说话剧需要教师装备形体表演技巧、说话技巧、导演技巧、舞台效果、后台制作等多重技能,则粤剧所需要装备的技能更多,涉及的技巧更不是三朝两日便能掌握,以粤剧的形体技巧为例,单做手一项,便涉及指法、手法、掌法、水袖等。此外,对香港的中学生来说,粤剧是老一辈的娱乐,对粤剧有兴趣的学生只是凤毛麟角。下面试结合笔者在香港五旬节林汉光中学的课堂实践,谈谈经验和体会。

一 文化传承和课堂演练相结合

2001年起,香港教统局为初中戏剧教师提供培训工作坊,但不少学校的戏剧课程都未成系统。有见及此,在香港教师戏剧会领导下,来自五所中学的戏剧科主任走在一起,于2003—2005两个学年间,共同为初中三个级别制订校本戏剧课程,供五校共同使用。课程内容的制订兼顾了香港中学戏剧课堂的各种环境条件,包括学校每周上多少节课、全年戏剧课有多少周、戏剧教师曾接受哪些培训课程、教育局提供的文件等。这个初中校本课程经过多所学校的多次课堂实践后作了修订,一直发展至今,成为香港较具规模的戏剧课程。课程分作六个单元,内容大纲如下:

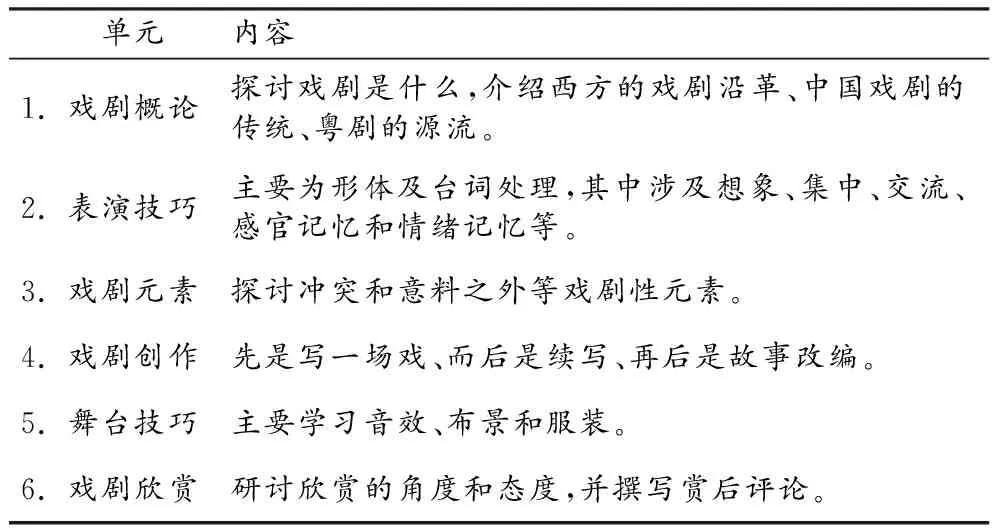

单元内容1.戏剧概论探讨戏剧是什么,介绍西方的戏剧沿革、中国戏剧的传统、粤剧的源流。2.表演技巧主要为形体及台词处理,其中涉及想象、集中、交流、感官记忆和情绪记忆等。3.戏剧元素探讨冲突和意料之外等戏剧性元素。4.戏剧创作先是写一场戏、而后是续写、再后是故事改编。5.舞台技巧主要学习音效、布景和服装。6.戏剧欣赏研讨欣赏的角度和态度,并撰写赏后评论。

在编写课程期间,戏剧教师们一致认为,中国戏剧历史悠久,学生作为中国人,宜多了解戏剧在自身文化中的传承。中国的传统戏曲包括“唱念做打”等元素,学生学习有一定的难度。因此,教师们把中国戏曲放到初三的课程中,让学生先在初一和初二学习西方写实主义话剧后,才学习中国戏曲。至于戏曲施教的焦点,教师们选择了学生较为熟悉的粤剧。

(一)唱

在首轮课堂实践中,为避免学生因粤剧形体而却步,教师选择从“唱”入手。选择唐涤生编写的《帝女花·香夭》为教材,曲调为《妆台秋思》。该选段文学性较高,曲调也为香港大众耳熟能详。

在教学过程中,教师遇到不少困难。出乎教师意料,学生大多不认识如任剑辉和白雪仙这些曾红遍香港和华南的粤剧名伶。进而发现,会唱数句《帝女花·香夭》的学生不到一成。会唱数句的同学中,大多只会首句“落花满天蔽月光”、第三句“帝女花带泪上香”、第五句“偷偷看偷偷望”,这三句以外,几乎所有同学都不会了。

学生们几乎只唱流行歌曲,而流行歌曲与戏曲的唱法有很大的分别。学生们觉得戏曲节拍过于缓慢,而最令他们苦恼的,是一个字常会涉及两个或以上的音调。例如首句“落花满天蔽月光”,原谱如下:

| 3 6 5 6 5 3 | 6---|

落 花 满 天 蔽 月 光

但原唱者白雪仙把“花”和“光”唱作:

| 3 61 5 6 5 3 | 16---|

落 花 满 天 蔽 月 光

当然,原唱者白雪仙的唱法听来幽雅,已深入香港粤剧迷心中。然而对学生来说,听是动听,唱则有待适应。

学生对《帝女花·香夭》没有兴趣的另一原因,是不明白《帝女花》整个戏的故事脉络。纵然教师已先简述《帝女花》的故事大纲,但从数轮课堂实践来看,初中学生对《帝女花·香夭》的故事情节兴趣不大,一则学生对历史认知有限,以历史为背景的戏剧难以引起学生的共鸣;二则崇祯皇帝之女长平公主和其夫周世显之殉国,其高尚的情操实令身处现代的学生难以理解。教师从香港的初中学生口中得知,他们大多认为周世显和长平公主应于清帝安葬崇祯皇帝和释放其子后一走了之,然后再图谋复国,自杀毕竟解决不了问题。

按原教学计划,教师要求学生两人一组,各组一起练习,教师再邀请一至两组把整段《帝女花·香夭》展演出来。施教时,由于要逐句教会学生唱,也要教会学生歌词的意思,进度比想象中缓慢。最终,教师只要求各组女唱一段、男唱一段。经过数轮教授,教师看到学生反映欠佳,总结经验后,认识到学生喜爱节奏轻松明快、歌词浅显易懂的喜剧,遂选了《唐伯虎点秋香·庙遇》,学生果然兴趣大增。

这段戏的内容为唐伯虎在一庙内调戏秋香,初三学生对此类情节较有兴趣,且大都熟悉第一段。由于其节奏明快,与流行歌曲节拍相近,歌词较为简单,每句歌词也较短,较易上口。此段戏也不太依赖学生对历史的认知,唯其文学水平远低于《帝女花·香夭》。此外,此剧曾于1993年改编为周星驰主演的喜剧电影《唐伯虎点秋香》,学生大都看过,并由此对这段戏产生兴趣。

施教时,教师不以纯粹的唱为切入点,如果光坐在课堂座位上唱或是站起来一起唱,对现今的香港学生来说,都是沉闷的事情。为此,教师先让学生把这段戏唱两次,待他们熟悉这段戏后,便把他们分作两人一组,让各组把这段戏展演出来,学生的兴趣因而大增。

(二)念

粤剧的念白分为九类,教师只选取较易掌握的“数白榄”让学生尝试。教师不要求学生在技巧上求精,而是让他们体验,并进行即兴片段创作,以培养学生对戏曲的兴趣。

粤剧的念,很多时候伴随着敲击乐器,既为念者提供节奏,也为演出情境营造气氛。在课堂学习过程中,学生分组学习,各组安排两名学生自行运用敲击乐器。为方便施教,也让学生便于掌握,教师只为学生提供“钹”和“沙的”两类敲击乐器,学生以此主导着念白的速度和节奏。

教学过程中,教师先为学生提供“数白榄”的例子,这些例子多从香港周遭环境引来,学生从而注意到现代人也在不同场合中使用“数白榄”。

学生通过练习掌握技巧,然后在同学面前表演。表演后,便请学生分组即兴创作一场戏,戏中要引入“数白榄”这个粤剧元素。

接着,教师让学生使用沙的和钹朗读诗词,让他们感受粤剧敲击乐所营造的气氛和效果。为使学生易于运用敲击乐器,教师在诗词中标示“的”和“撑”,学生只要依据“的”和“撑”敲击即可。以下便是一例:

葡萄美酒夜光杯(的撑)

欲饮琵琶马上催(的撑)

醉卧沙场君莫笑(的撑)

古来征战(撑的撑)

几人回(的的撑撑的的撑)

在接触过唱念两功之后,学生便四至五人一组,各组创作一到两分钟的戏剧,以学校全年主题《标竿人生》为题,表演形式必须包含唱念两大元素。

学生对中国的敲击乐甚感兴趣,在表演的过程中,他们体验到敲击乐的引入能大大加强演出气氛,不论对演员还是观众,皆有强大的感染力。不少学生都表示,此次练习大大开阔了他们对表演艺术的视野。

(三)做

形体在传统戏曲中以“做”和“打”出现。“做”就是“做手”,包括手臂和手指的移动、水袖的舞动、身躯摆动等。

形体和创意,是很能吸引学生的两个元素。华人学生普遍较少在公开场合运用形体表达自己。因此,对华人学生来说,形体是一项挑战,教师要预作判断,向学生发出合宜的挑战,才能激发学生去尝试戏曲形体,并从中找到乐趣。

粤剧的做和打,必须要下很多苦功才能做得细致准确。但教师认为,初中的普及戏剧课程不必如此要求,而是通过一些有趣而富有创意的学习活动,诱发学生的兴趣。粤剧的做手仿如哑剧,教师重复播放一段粤剧做手录像,供学生观察并不断模仿。学生初次接触做手,对这项练习很感兴趣,课堂充满着欢乐的气氛。最后,学生分批轮流在全体同学面前表演。以下便是其中一份教材:

一天,我独坐家中绣花,绣啊绣啊,

突然,听到门外面传来嘈吵的声音,

于是,我便放下绣花架,然后打开门,要到门外看看,

开门后,我跨过门槛,走到门外,

望望左边,不见到什么,便望望右边,

啊,原来是黄员外嫁女啊!真是替他高兴了!

学生练习和展演后,教师再给另一个故事,学生二人一组,教师重复播放故事描述的录音数次,同学则为故事共同创作做手。练习后,学生分批在同学面前展演。

经过做手一课后,教师们都发现,学生大多喜爱形体练习,他们对中国传统戏曲演员的造诣十分佩服,不少学生觉得演员们形体优美,即使在欢乐气氛中,也不忘细心揣摩。

(四)打

粤剧的“打”,是指武打场面。与其他中国传统戏曲一样,粤剧的武打不同于电影,不求硬桥硬马的打斗真实感,而求打斗的意境和美感。粤剧的打与其说是打,不如说是舞蹈。

教师先让学生耍花枪。这是一个很受学生欢迎的练习,学生每人手持一根木棍,按教师的指示,先是双手耍八字形枪花,熟练后学单手耍八字形枪花,再熟练后学双手正面耍枪花。

教师再让学生欣赏由粤剧红伶任剑辉和罗艳卿主演的《狄青》武场选段,之后,学生二人一组,创作一场约一分钟单枪的武打场面。在此过程中,学生体验到粤剧的武打跟舞蹈十分相似。之后,教师再请各组学生以粤剧艺术形式展演一段现代剧《爱多事家庭》,这是一出反映家庭暴力实况的戏剧,内中加入唱念做打各元素:

(幕开,敲击乐器声中,众家庭用品踏圆台出,老爸、老妈、哥哥、细佬跟上。以下一场主要用粤剧形式演绎。)

老爸 贱妇!(的撑)何解你使用家庭暴力?(的撑)

老妈 呸!(的撑)你这个负心汉找情妇(的撑),还恶人先告状?(的撑)有请众家庭用品!跟我把死宝宝拖出来!(的的……)

菜刀 是!(细佬被拖出。)

哥哥 宝宝!

老妈 我呸!(的撑)我知这个负心汉最疼你。(的撑)(指老爸)正所谓你有多么风流(的撑)(指细佬)你有多久捱揍!(的撑)今天老娘嘛(的……)要打死你!(的撑)

老爸 且慢!(的撑)一人做事一人当,(的撑)要打嘛(的……)打那大的!(的撑)(指着哥哥)

老妈 好!(的撑)一块死!(的的撑……)

(敲击乐声中,众用品和老爸老妈打起来,哥哥上前保护细佬。)

……

一如做手练习的课堂,学生演绎打斗场面时充满了欢乐气氛。诚然,碍于课时所限,教师不能花更多时间要求学生在粤剧的表演技巧上精益求精;但从学生的反映得知,他们对粤剧的看法已较课堂前正面得多了。

二 课堂的延伸:编演校园剧

香港学校的艺术学科与其他学科不同之处,是有较多的课后延伸活动,让学生在课堂内的学习得以充分发挥。香港学界每年的学校音乐节、学校舞蹈节、学校戏剧节等,都吸引了数以百计的学校派学生参加,让学生在这些学界的场合中,展示自己的艺术才华。

香港的学校盛行编演校园剧在校内外演出。编演的类型以西方的话剧为主,近年则盛行英文音乐剧,至于上演中国传统戏剧的学校,则绝无仅有。为了让学生更深入地体验中国传统戏曲,教师在安排学生演出校园剧时,刻意把中国传统戏曲元素混入其中。但为保持学生演出的兴趣和观众欣赏的兴致,教师主要循两个方向编写剧本,一是把大部分唱词剔除,二是加入有趣的做手和武打情节。

(一)剔除唱腔的戏曲故事剧

吸取了新一代喜爱喜剧的经验,教师选取了著名粤剧编剧家唐涤生的喜剧作品《狮吼记》。此剧改编自中国著名民间故事,述说畏妻如虎的长安太守陈季常,因立妾事与妻子柳玉娥产生连串冲突。为求适合学生演出,教师把全剧改为三场的短剧。

学生接到作品时,看到是旧戏,都齐声表示没有兴趣。但首次围读,就大都已爱上这个作品。作品为陈季常与妻子柳玉娥的冲突,在过程中陈季常时而处上风,瞬间又处下风,很能激发学生辩论男女两性孰优孰劣等问题,而这一问题越来越受到香港社会的关注。事实上,越来越多的香港女性居于领导地位,而能进入大学的女生已比男生多。戏剧教育从来不应只重技巧,更要借内容启发学生的思考。

教师在改编时,剔除了戏曲的唱腔,而将许多歌词以“白榄”来演绎。因为不少歌词交代了剧情,改成“数白榄”,一则保存文学精粹,二则可令节奏明快,适合新一代学生的步伐。

结尾部分仍保留数句歌词,让学生经验唱戏。曲调原为《分飞燕》,20世纪70-80年代曾流行于香港,至今仍为大多数香港人所熟悉,故学生唱来不难。

解决了剧本问题后,便是指导学生进行演绎。教师指导学生以西方写实主义剧场手法进行布置,舞台上采用了较多的实景,而非中国传统戏曲的一枱两椅。对白方面,由于对白本质上并非常用语言,学生仍以粤剧“口白”或“口古”*粤剧共有九种说白形式,“口古”是其中一种,是有韵之口白。结构分上句和下句,有上句必须有下句。收仄声为上句,收平声为下句,每句结束都有锣鼓衬托。念白形式为主,而非一般写实话剧形式说白。形体方面,为配合戏剧,学生亦不以写实形式演出,而是自始至终以粤剧做手来表演,做手主要包括手指和衣袖的运用。教师在排练时从旁指导,但主要仍是由学生自行参考香港教育局的网上教材*参见http://resources.edb.gov.hk/~chiopera。,并细心观察录像中粤剧演员的形体动作进行模仿。

演出时学生要使用敲击乐配合。粤剧的敲击乐,少说也有逾十种,包括卜鱼、沙的、梆鼓、钹、小锣、大锣、大木鱼、小木鱼、战鼓等,但对初次接触的学生来说,这么多的敲击乐一起上场,其难度足以让大部分学生对演出失去兴趣。为此,教师把原来繁复的敲击乐简化为“沙的”、“小锣”和“钹”三种敲击乐器。从粤剧专业人士看来,如此简化未免过分,但对初学的学生来说,不论是敲击乐手还是演员,都得花一些时间去适应和配合。

在排练过程中,学生在内外诱因的推动下,非常投入地揣摩粤剧中的多元细节,包括说白、唱、形体动作、服饰、布景道具、敲击乐的配合等。内在诱因,是指所选剧目能引起学生的表演兴趣;外在诱因,是指演出的时日已定好,门票已售出,怎么说也得把戏在舞台上演出来。

(二)融入戏曲元素的现代剧

教师选取的另一出甚受学生和广大观众欢迎的剧目为《爱多事家庭》*《爱多事家庭》曾于2001-2002年度香港学校戏剧节决赛中夺得全港亚军,同时夺得最佳舞台效果奖、最佳男演员奖、最佳女演员奖、最佳整体演出奖提名及最佳导演奖提名。,通过有趣的故事情节,激起学生演戏的愿望,诱发学生在排练和演出过程中经验粤剧的“唱念做打”四种表演形式。与《狮吼记》不同,它并非改编自传统戏曲,而是原创的现代剧,内容涉及现代香港社会的一项热门话题:家庭暴力。教师在剧中加入了“做”和“打”两项元素。说白方面,全剧的上半部分以西方写实主义形式说台词,下半部分则主要以粤剧的“口白”和“白榄”念出,中间穿插写实主义的说台词形式。在全剧结束时,加入了“唱”的元素。

《爱多事家庭》是黑色喜剧,全长30分钟,其长度适合学生排练,并从中体验粤剧“唱念做打”的元素。该剧探讨家庭暴力的成因,包括香港社会经济日走下坡,丈夫需要返回内地工作,以至衍生婚外情;家长对子女疏于照顾,伤害子女身体之余,更使用语言暴力;剧中的受害家庭都不会寻求社工的协助,一则受施暴者阻挠,二则基于国人“家丑不可外传”的心理;而社工的介入亦不一定能解决问题,一则社工工作量过大,二则社会的大环境仍在,已复和的夫妻关系仍显得脆弱。此剧既在内容上切合学生的理解和需要,又能让学生体验中国传统戏曲的表演形式,是一个很好的教材。

中学生喜爱喜剧,更喜爱冲突强烈、情节峰回路转的喜剧。《爱多事家庭》正是一出这样的喜剧。故事内容如下:

父亲在外工作,被领导迫到中国内地工作。受了屈气,回家后刚巧大儿子与他争看电视,他便恼羞成怒,要以菜刀斩杀大儿子。母亲虽及时营救,但父亲怒火中烧,制止不了。在危急关头,警察和社工赶到现场,才不致造成悲剧。

父亲到内地工作后竟和另一女子鬼混,被母亲发现,双方便吵了起来,一场家庭暴力在家中上演。最终,社工介入,夫妻得以暂时和好。但刚和好之际,父亲的情人出现,家庭暴力又再发生,似永无止境,最终受苦的,当然是孩子。

全剧的高潮,是在家中上演的一场家庭暴力,被称为《六国大封相》。《六国大封相》乃粤剧剧目,讲的是战国时代苏秦游说六国合纵抗秦,六国拜苏秦为丞相的故事。过去此剧在香港非常流行,因为剧目所涉演员人数最多,被粤剧行内人选作剧团演出连串剧目时首演的剧目,以借此让观众欣赏剧团全体演员之鼎盛场面。但在香港,《六国大封相》又有另一重家喻户晓之含义,乃指家庭中发生严重争执、互相打斗的混乱场面。含义的来源是一则轰动香港一时的凶杀案,案中凶手居于兄长家中,因受不住兄长家人冷嘲热讽,遂用砍柴刀先砍死兄长全家,将侄儿抛出窗外,再以电油焚烧单位,酿成三死三伤的轰动香港的惨案。他行凶前曾向兄嫂表示要上演《六国大封相》,自此《六国大封相》一词便演变为形容家庭中的激烈争执,并沿用至今。

全剧运用了中国粤剧的敲击乐,主要仍是简化了的中国戏曲敲击组合“沙的”、“钹”和“锣”。形体上,学生在剧中需要跑圆台,表现两军对垒的武打场面。学生所持的不是粤剧中的兵器,而是各种家庭用品,包括衣架、菜刀、厕所泵、地拖、扫帚等,都是家庭暴力中被使用的凶器。学生在

表演过程中,既感受到身处家庭暴力的无奈,也得到更大的乐趣。

中国传统戏曲为形体训练提供了很好的参考。学生其实很喜爱形体练习,形体较诸由唱入手更容易触发他们对传统戏曲的兴趣。当然,除了要让学生体验戏曲的表演技巧,也要兼顾教育意义,通过剧本内容,让学生多角度思考人生。

[1]吴凤平,等.帝女花教室[M].香港:香港大学教育学院中文教育研究中心,2008.

TheIntroductionofXiquintoClassroom:AHongKongModel

TSIN Tak-shun

(Pentecostal Lam Hon Kwong School, Hong Kong SAR, China)

The Hong Kong Education and Manpower Bureau launched the Education Reform in 2000. Schools were encouraged to introduce various art forms into their arts education, and Drama has been a choice of many schools. Schools wanted to introduce Xiqu as well, and the Bureau provided schools with Cantonese Opera lesson plans and encouraged Music teachers to add Cantonese Opera as a module in their Music curriculum. However, students showed no interests in the songs of Cantonese Opera. As a drama teacher in a secondary school, the researcher employed a new teaching strategy by introducing firstly the movement and stage fighting of Cantonese Opera to his students, and then followed by verse speaking, and then finally singing. Creative Drama was used throughout the learning process. It was found that both the learning motivation and the learning effectiveness were enhanced.

Xiqu; drama education; Cantonese Opera

2010-10-13

钱德顺(1963-),男,湖北荆门人,香港五旬节林汉光中学戏剧教师,华中师范大学博士研究生, LTCL (Drama),前香港教师戏剧会主席、前香港教育剧场论坛主席,获香港行政长官卓越教学奖,主要从事香港学校戏剧课程研究。

J80-4

A

1674-2338(2011)05-0096-06

(责任编辑:沈松华)