我国财政支出对经济增长非线性效应*

——基于省级面板数据的平滑转移模型实证分析

张淑翠

(上海财经大学公共经济与管理学院,上海200433)

财政支出规模反映了政府干预社会经济的程度,但是政府对经济增长的影响不仅表现在财政支出的规模上,也体现在财政支出的结构上。那么,财政支出与经济增长之间究竟存在怎样的关系?对此,Armey(1995)提出财政支出规模与经济增长之间可能存在类似Laffer曲线形状的关系。但是不同种类的公共物品具有不同大小的外部性,为此财政在安排支出项目时若能够实现支出结构的优化,则能够以最低的税收扭曲成本实现经济的内生增长。那么,财政支出规模与结构是否都与经济增长之间存在Armey曲线关系呢?在中国经济连续多年高位运行的情形下,实证估算我国财政支出的最优规模和财政支出结构的最佳比重,无疑可为合理保持政府调控资源的力度、科学合理地确定财政支出规模以及判断今后财政支出结构的调整方向提供重要的理论与实证依据。

一、文献综述与问题的提出

现有关于财政支出规模与经济增长之间关系的实证研究众说纷纭、莫衷一是。Ram(1986)、Kormendi(1986)和Grossman(1990)等研究发现财政支出规模扩张对经济增长产生正效应。但是Landau(1983)、Tullock(1987)以及Karras(1993)等研究却得出财政支出规模与经济增长显著负相关的结论。对此,Sheehey(1993)指出财政支出和经济增长之间可能存在非线性关系,Armey(1995)用类似Laffer曲线来展现财政支出与经济增长之间的这种非线性关系。Friedman(1997)的研究结论是:政府对经济增长的贡献是积极的,但是政府对经济增长的作用存在门限效应,门限值可能存在于15%至50%的国民收入之间。Chen和Lee(2005)研究得出政府最优规模分别为22.839%、7.302%和14.967%。在国内,马栓友(2000)、马树才和孙长清(2005)、张明喜和陈志勇(2005)、计志英(2006)、李华和孙长清(2007)以及张治觉(2007)等主要以线性分析为主,或利用巴罗自然效率法则或利用凹函数估算我国财政支出最优规模。而杨友才和赖敏晖(2009)、李村璞、赵守国和何静(2010)等主要以非线性分析为主,采用门槛回归或平滑转移方法重新估算我国财政支出最优规模。

在财政支出结构与经济增长之间关系的实证研究上,学者们更多关注不同财政支出项目与经济增长之间的关系。Barro(1992)研究发现,公共消费水平对经济增长有显著的负影响。Devarajan等(1996)认为发展中国家大量的投资性公共支出并没有起到促进经济增长的作用。Bose、Haque和Osborn(2005)分析发现政府资本性支出与经济增长显著正相关。Ghosh和Gregoriou(2006)的实证检验也发现资本性政府支出则与经济增长负相关,而经常性政府支出则与经济增长正相关。在国内,郭庆旺、吕冰洋和张德勇(2003)认为生产性政府支出与经济增长正相关,而廖楚辉和余可(2006)则认为一些地区的生产性支出对长期经济增长不具有促进作用。

上述实证研究多以线性时间序列分析为主,Morton(1986)指出单纯的时间序列分析和横截面分析都没有控制异质性,面临着估计有偏性风险。尤其对我国转轨经济而言,普通线性回归很难揭示结构突变变量之间的关系。相比而言,门槛回归模型是不错的选择。但是,这种模型在刻画我国财政支出与经济增长非线性关系时可能也有欠缺。而González、Teräsvirta和vanDijk(2004)提出的面板平滑转移模型不仅兼具面板数据的特征,也克服了门槛模型的缺陷。因此,本文试图采用面板平滑转移模型从财政支出的规模与结构两方面实证分析财政支出对经济增长的非线性效应,并估算我国财政支出最优规模和最优结构,进一步拓展Armey曲线推论,为我国财政支出政策提供有益的参考和建议。

二、财政支出对经济增长非线性效应的理论阐释

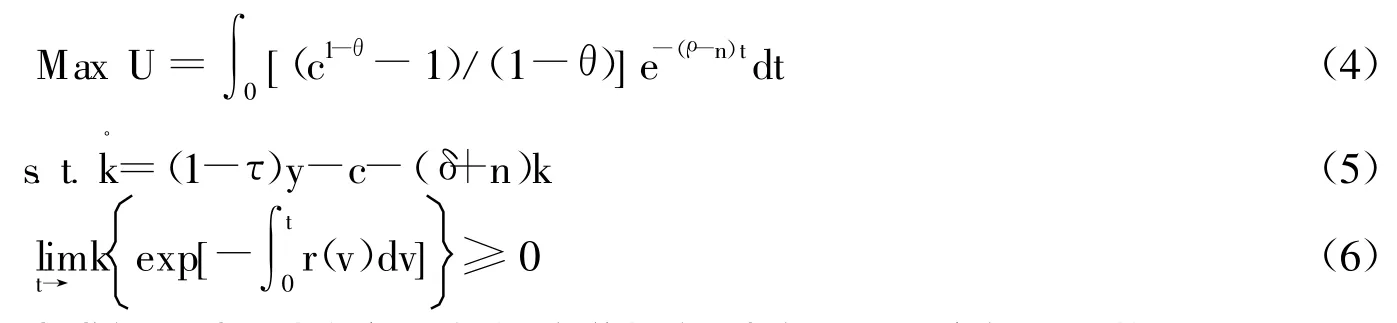

假设一个封闭经济由代表性无限寿命家庭、同质充分竞争企业以及政府所构成。家庭的效用函数为:

其中:c是人均消费,ρ是时间偏好,θ是相对风险规避系数,初始人口正规化为1,n是人口增长率,w是工资收入,r是资本利息率,k为家庭储蓄,δ是资本折旧率,同时家庭满足“非蓬齐博弈条件”,家庭的预算约束条件为:

企业从家庭租借资本、雇佣劳动力,企业人均生产函数为y=f(k,G),k是人均资本,包括人力资本和物质资本。G是政府提供的如基础设施、司法保障等公共物品。由于公共物品的外部性,当k和G分开考虑时,各自都具有递减规模报酬;但是当k与G放在一起考虑时,社会生产具有规模报酬不变的特性。设生产函数具体形式为:

其中:y是人均产出,α是人均资本产出弹性,G1和G2是两类不同公共物品,β和ε是其产出弹性,满足α+β+ε=1,A是生产技术系数。政府采取一次总赋税为公共物品免费提供融资,公共物品总量G由两类不同公共物品G1和G2构成,满足G=G1+G2。财政实行平衡预算,即G=τ Y,τ为税率同时也是财政支出占GDP的比重。设第一类公共物品占总支出的份额为Ф,则第一类公共物品数量G1=ФτY;第二类公共物品占总支出的份额为1-Ф,则第二类公共物品数量G2=(1-Ф)τY 。

在竞争经济中,企业和家庭面临相同的利率和工资率,根据家庭追求效用最大化和企业追求利润最大化条件,宏观经济均衡为如下最大化问题的解:

为求解上述最大化问题的经济增长率,建立如下汉密尔顿函数:

联立(3)式、(8)式与(9)式得到稳态条件下经济增长率为:

可见,长期经济增长率不仅受财政支出规模的影响,而且也受财政支出结构的影响。利用(10)式分别对τ和Ф求一阶条件,可得最优财政支出规模和最优财政支出结构分别为:

为直观反映我国经济增长与财政支出规模、结构的非线性关系,运用经验法则对(10)式中的参数校准并模拟财政支出与经济增长的非线性关系曲线图(见图1)。借鉴陈昆亭、龚六堂和邹恒甫(2004)、黄赜琳(2005)以及王文甫和朱保华(2010)的研究,令劳动投入为常数1,技术系数A=1,资本产出弹性α=0.4和公共品产出弹性β=0.4和ε=0.2,资本折旧率δ=0.1,时间偏好ρ=-0.02,相对风险规避系数θ=0.7。

图1 财政支出与经济增长的非线性关系

三、基于面板平滑转移模型的实证检验

(一)面板平滑转移模型解析。该模型可以表示为:

其中:yit是被解释变量,μi是不可观测的时不变回归变量,xit是含有时变外生变量的k维向量,qit是可观测的转换变量,uit是误差项。g是关于qit的连续跳跃型函数,按 照 Granger和 Teräsvirta(1993)、Teräsvirta(1994)以及 Jansen 和Teräsvirta(1996)的定义,具体可表示为:

其中:c=(c1,c2,…,cm),是含有位置参数的m维向量,决定模型动态变化发生的不同位置或门限。γ是转换函数的斜率,表示从一个状态转移到另一个状态的速度。m可以确定状态的个数。更为一般的面板平滑转移模型形式是:

其中:g的方程形式仍然是(14)式,如果m=1,对不同的g而言转换变量q都相同,γj→ ,j=1,2,…,r,则(15)式就退化为Hansen(1999)r+1门槛回归模型。因此,面板平滑转移模型是面板门限模型的进一步拓展。

在模型估计之前,我们需要进行异质性检验,即判断模型是否存在非线性效应。将r=1代入(15)式并将g在γ=0处按一阶泰勒级数展开构造线性辅助回归模型(16)式,然后分别估计线性固定效应模型和线性辅助回归模型,根据两个模型残差平方和SSR0和SSR1构造(17)式统计量检验H0:γ1=0(H1:γ1≠0)。

对(13)式面板平滑转移模型的估计可分两步实现:第一步通过组内回归去除线性部分的固定效应,第二步对剩下非线性部分进行NLLS(Nonlinear Least Squares)估计。这里借鉴Hansen(1999)的做法,先根据γ>0,cjmax<max{qit},cjmin>min{qit},j=1,2,…,m原则,确定γ和c的一个初始值,然后利用格子搜索法寻找最佳初始值γ*和c*使第二步NLLS估计下的残差平方和最小。

在模型估计之后,我们还需要进行剩余异质特征检验,即判断现有的转换函数是否能充分捕捉变量的异质特征或非线性关系。将r=2代入(15)式并将g在γ=0处按一阶泰勒级数展开构造线性辅助回归模型(18)式,然后分别估计(13)式和(18)式,根据两个模型残差平方和SSR0和SSR1,同样构造类似(17)式的统计量检验H0:γ2=0(H1:γ2≠0)。最终,根据这种检验方法可以选择一般面板平滑转移模型估计所需的最佳转换函数个数。

(二)模型设定与数据变量说明。本文采用柯布—道格拉斯生产函数形式,忽略行政管理支出等维持性支出,将财政支出分为经济性支出和社会性支出两种。前者主要是指政府提供的基础设施、基础性研究等,用G1表示;后者包括义务教育、基本医疗与社会保障等支出,用G2表示。考虑到预算外支出结构数据不完整,政府可支配性较小,这里主要研究预算内财政支出与经济增长的非线性关系。结合(13)式设最终估计模型为:

其中:Yit为省级GDP,Kit为省级资本投资,Lit为省级劳动投入,Git为省级财政一般预算支出,λ为转换变量。我们选择省级财政一般预算支出占省级GDP的比重和省级财政一般预算中经济性支出与社会性支出的比重分别作为转换变量,刻画财政支出规模和财政支出结构对经济增长的非线性影响。

本文采用1997-2009年我国31个省、直辖市、自治区的面板数据,数据源自《中国统计年鉴2010》,缺失数据由《新中国60年统计资料汇编》和《中国国内生产总值核算历史资料1952-2004》补齐。Yit用GDP平减指数(1997年=100)折算后的各省实际GDP增长率表示。Kit用固定资产投资价格指数(1997年=100)折算后的各省实际固定资本形成总额表示。其中广东省缺少1998-2000年固定资产投资价格指数,用投资隐含平减指数代替;西藏缺少固定资产投资价格指数,用零售商品价格指数代替。Lit用各省按三次产业划分的年末就业人数表示,Git用GDP冲减指数(1997年=100)折算后的各省实际财政支出表示。

(三)模型估计与检验。首先,对面板数据模型进行Hausman检验,卡方统计值为64.20,在1%显著性水平下拒绝原假设,说明模型更适合固定效应。这满足González等(2004)提出的面板平滑转移模型估计的前提要求。下面我们分别以财政支出规模和结构作为转换变量,实证研究我国财政支出对经济增长的非线性影响。表1结果显示,F值都显著拒绝了线性模型的原假设。说明面板数据具有明确的异质性,用面板平滑转移模型能够很好捕捉到财政支出与经济增长之间的非线性特征。

表1 异质性检验

对位置参数个数的确定,根据Granger和 Teräsvirta(1993)以及 Teräsvirta(1994)的做法来选择。表2结果显示,H03的显著性最强,因此接受m=1,即存在两种状态的平滑转移。

表2 位置参数个数选择

表3 剩余异质性检验

为避免过于庞大的模型,随着位置参数个数的增加,显著性水平选择标准可以越来越低,这里我们选择0.001的显著性水平。表3结果显示,财政支出规模为转换变量的标准检验指出两种状态的转移模型未能完全捕捉到回归方程中省份数据之间的异质性;与之相反,稳健性检验则说明没有证据支持任何异质性在模型中存在。考虑到标准检验在小样本下可能忽视模型截面异方差性而存在检验不可信的问题,在此接受稳健性检验结果,即两种状态的转换是合理的。

表4估计结果显示,财政支出规模在位置参数估计值0.0932两侧对经济增长的影响存在明显区别。当财政支出规模小于9.32%时,财政支出的产出弹性为0.8664,这说明财政支出对经济增长产生了正面效应。劳动力和私人投资的产出弹性分别为0.2003和0.0843,相比之下,劳动力对经济增长的影响要大于私人投资,这符合Ram(1986)、Kormendi和Meguire(1986)以及Lin(1994)的观点,即政府财政支出规模和经济增长之间存在正相关关系。但是当财政支出规模大于9.32%时,出现了不同的估计结果:财政支出和劳动力的产出弹性均变为负值,私人投资对经济增长没有显著影响,这意味着过大的财政支出规模可能造成机构臃肿和人浮于事,降低了政府的工作效率,同时沉重的税负也打击了私人投资热情,挤出了私人投资。这印证了 Landau(1983)、Engen 和 Skinner(1991)、S Guseh(1997)、Gwartney(1998)、Folster和Henrekson(2001)以及Dar和AmirKhalkhali(2002)等对财政支出与经济增长之间存在负相关关系的论断。

对财政支出结构,同样在位置参数1.643两侧对经济增长表现出截然不同的两种状态。当经济性支出与社会性支出比重小于1.643时,劳动力、私人投资和财政支出的产出弹性分别为0.39、0.16和0.48,这说明经济性支出的增加有利于社会基础设施的完善、扶持基础产业发展和引导私人投资进入高新技术产业;当经济性支出与社会性支出比重大于1.643时,劳动力和财政支出的产出弹性为负,这意味着经济发展到成熟阶段时,人均收入水平提高,社会对教育、保健、养老、失业及其他福利等社会性服务的需求日益增加,政府应承担更多的民生责任,增加社会性支出。这与 Musgrave(1969)和 Rostow(1971)提出的经济发展阶段论相一致。

表4 面板平滑转移模型估计

(四)有关结果讨论与分析。上述估计说明我国财政支出对经济增长具有非线性影响。图2逻辑斯蒂平滑转换函数曲线进一步证实了这一推论,财政支出规模和结构在最优值两侧对经济增长的影响都是不对称的,并且财政支出规模在两种状态下的转换速度似乎相对更快,大多数样本点位于中间过渡状态。究其原因,本文做出以下解释:一方面,从理论上看,瓦格纳法则指出在一国工业化发展初期,地方财政支出规模的扩张是弥补市场失灵、解决城市化和高居住密度带来的外部性和拥挤性以及满足社会成员对公共物品需求增加的必然结果;从实践上看,公共物品的数量和质量决定着财政支出的规模。我国正处于经济体制改革和政府职能转变的动态过程中,在公共服务的投入上尤其是区域民生类公共物品的供给上,不论是数量还是质量都明显不足,这些都为地方政府财政支出规模的合理扩张提供了理由。另一方面,地方政府作为独立的利益主体,承担着推动本地区经济增长的责任,而随着1994年财政分权改革,地方政府拥有更多的辖区经济事务管理权和财政支配权。因此,为了争夺有限经济资源,地方政府之间的关系不再是单纯的兄弟关系,而是两个经济主体之间的关系(周业安,2003)。除了税收竞争,地方政府间的财政支出竞争也愈演愈烈,这不仅使地方财政支出规模偏离最优水平,增加了地方政府的或有负债,也使地方政府的财政支出结构失衡,偏重见效快、增长效应明显的基本建设投资而忽视科教文卫的投入。从长远看,这很容易扭曲社会资源的合理配置,阻碍经济持续增长。因此,我们不难想象我国财政支出与经济增长之间所蕴涵的非线性效应。

图2 逻辑斯蒂平滑转换函数曲线

图3 地方财政支出结构调整趋势

对财政支出结构,为了能更直观地理解我国财政支出结构偏离最优值的平均程度,我们以转换函数是否大于0.5为界将我国财政支出结构划分为两种状态——重建设和重民生,并勾勒出财政支出结构的发展趋势。图3显示1997-2009年绝大多数地方政府都重建设轻民生,这表明我国“重经济发展和基建投资、轻社会发展和人力资本投资”的传统特征仍然十分明显。究其原因,这主要是由于20世纪80年代初实施的领导干部选拔和晋升标准的重大改革使地方政府领导者的晋升和地方经济发展绩效挂钩(周黎安,2004),以及财政支出中社会性支出的短期经济增长效应不明显等因素造成。因此,在我国以GDP考核为主的官员晋升体制下,地方政府很容易忽视对辖区居民公共需求偏好的满足,客观上形成了一种重建设、轻民生的制度激励。

四、结论与对策建议

上述研究表明我国财政支出对经济增长具有非线性效应,并且财政一般预算支出规模与财政支出结构在最优值两侧对经济增长的影响均具有非对称性。地方财政一般预算支出与地区GDP最优比重为9.32%,财政经济性支出与社会性支出最优比重为1.643。此外,1997-2009年地方政府财政支出表现出一定的不合理态势,即政府经济职能过强、社会职能过弱,社会管理职能过强,公共服务职能过弱。因此,现阶段我国要形成经济长效发展机制,政府必须提高财政支出效率,切实有效地解决现存的民生问题。具体而言,可以从以下几方面着手:

第一,改变地方政府的政绩考核机制。应遵循市场机制下“用脚投票”规则,建立“自下而上”的考核,使地方政府的财政支出规模控制在合理的范围内,财政支出应该从简单的以增长为导向转为以公共服务为导向,最终扭转地方财政支出结构中“重建设、轻民生”的状况。

第二,加强财政监督力度。地方财政支出不合理离不开地方政府财政支出竞争导致的“攀比效应”,更离不开支出背后地方预算外收支和体制外收支的支撑。因此,从某种意义上说我们应尽快健全政府预算体系,形成由政府公共预算、政府性基金预算、国有资本金预算和社会保险基金预算组成的比较完整的政府预算体系,把政府的所有收支活动全部纳入预算进行管理。同时,要公开政府预算,加强对财政资金收支每一个环节的监督。

第三,建立财政资金绩效评价信息系统。政府应该建立财政资金绩效评价信息系统,使政府可以比较准确地了解相关信息,有助于降低财政资金使用风险,避免“呆账”、骗贷等不良行为的发生,切实把财政资金用在刀刃上,有效发挥政府配置资源的能力。

[1] 张明喜,陈志勇.促进我国经济增长的最优财政支出规模研究[J].财贸经济,2005,(10):41-45.

[2] 计志英.基于内生经济增长理论的中国地方政府最优规模估计[J].南方经济,2006,(7):46-53.

[3]杨友才,赖敏晖.我国政府最优财政支出规模——基于门槛回归的分析[J].经济科学,2009,(2):34-44.

[4] Chen S,Lee C.Government size and economic growth in Taiwan:A threshold regression approach[J].Journal of Policy Modeling,2005,27:1051-1066.

[5] González A,Terä svirta T,Dijk D V.Panel smooth transition regression model and an application to investment under credit constraints[R].Working Paper,Stockholm School of Economics,2004.

[6] Gonzá lez A,Terasvirta T,Dijk D V.Panel smooth transition regression models[R].SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance 604,2005.

[7] Armey R.The freedom revolution[M].Washington,D C:Rognery Publishing Co,1995.

[8] Barro R.Government spending in a simple model of endogenous growth[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):103-125.

[9] Ram R.Government size and economic growth:A new framework and some evidence from cross-section and time-series data[J].American Economic Review,1986,76(1):191-203.