进入规制的强度差异及其原因——基于跨国数据的实证研究

金玉国

(山东经济学院 统计科学研究所,山东 济南250014)

一、引言与文献回顾

规制(Regulation,或译为“管制”、“监管”)是指在市场经济体制下政府以矫正市场失灵为目的干预市场主体(尤其是企业)经济活动的行为。进入规制(Entry Regulation)是规制的基础内容之一,是政府通过资格确认、机会分配、企业登记和市场开放等基本手段对除国家之外的民事主体(自然人、法人和非法人组织)进入营业领域进行投资或从事营利性活动设置的经济、行政和法律限制,体现了政府对民事主体进入营业领域所持的立法态度(鼓励、限制或禁止)、制度安排以及设置的一系列门槛条件和办理程序。对民事主体而言,进入规制体现为进入营业领域时在资格、机会、条件和程序等方面受到的限制或制约。本文将这种限制或制约的严苛程度称为进入规制强度。进入规制强度反映了民事主体投资和经营的自由程度,在一定意义上可以代表市场开放程度和国民的实际经济法律地位。由于进入规制主要体现在企业开办环节,本文以开办企业的规制强度代表进入规制的强度。

对进入规制强度的测度研究始于秘鲁经济学家Hernando de Soto。1983年,他领导的一个研究小组在秘鲁利马亲历了新建一个小型成衣工厂所需的官方程序。结果显示,一个采用“适当手段”的申请者需要花费289天才能完成所需程序。当他在美国佛罗里达州的坦帕重复这种模拟时,完成办厂所需的法定程序仅仅用了两个小时。这个试验反映了不同国家在企业开办环节存在的规制强度差距。类似地,巴西圣保罗大学教授Zylbersztajn和Graça(2002)观测和估算了在巴西开办一个服装企业所需的“开办成本”,其中货币成本约为本国当年人均GDP的11.3%,需要经过9个步骤,耗时64天;Djankov,La Porta,Lopez-de-Silanes和Shleifer(2002,下文简称DLLS)使用进入管制的程序数、办理程序花费的时间和支付的货币成本衡量了85个国家的进入规制强度。在国内,金玉国(2010)测算了我国部分地区的营业准入程序成本,用于衡量进入规制强度。

近年来,世界银行集团等国际组织和Heritage Founds、Fraster Institute等学术机构也开展了一些规制数据的统计调查工作。其中最具代表性的是世界银行集团国际金融公司(IFC)的“The Doing Business Project”,其中包含对世界各个国家和地区在开办企业(Starting A Business)环节设置的条件、程序和成本等的调查。2008年,IFC与中国社会科学院合作,调查了“标准企业”(位于各省会城市的中等规模的有限责任公司)在开办环节需要完成的步骤、花费的时间和成本等,以此衡量各地开办企业面临的规制强度。

在进入规制强度的测度问题得到初步解决后,部分学者开始关注进入规制强度与其他经济变量的关系问题,近年来出现了一些实证研究成果,具体可分为两类:一类是对进入规制强度的经济后果的测算分析。这方面的研究相对较多,如DLLS(2002)利用85个国家的数据对进入规制强度与腐败、非正规经济和私人或公共产品的质量等变量的关系进行了研究。在国内,史宇鹏、张维迎和周黎安(2002)利用我国1990-2004年数据对进入管制政策的效果进行了定量测算,得出强化进入管制无助于提升行业的集中程度和产品质量的结论;金玉国(2010)则使用潜变量分析方法对营业准入程序性成本的制度效应进行了测算,发现程序性成本对非正规经济、收入分配差距有促进作用而对经济绩效有明显的阻碍作用。另一类是进入规制强度的跨国比较及其形成原因分析。目前仅有DLLS(2002)利用相关分析和回归模型测算了人均收入水平、政治指标(包括司法独立性、独裁、立法效率、竞选等)以及法律渊源三方面因素与进入规制程序数的相关系数及其边际影响。

综上所述,相对于进入规制强度及其经济后果的实证研究,进入规制强度的跨国比较及其形成原因的研究相对薄弱。DLLS(2002)是目前仅见的孤例,而且其存在一些明显的不足:第一,在分析对象(因变量)方面,DLLS(2002)仅分析了进入规制程序数的国别差异及其形成原因,没有分析反映进入规制强度的其他指标(如花费的时间、付出的货币成本和进入条件等)的国别差异及其原因,而被忽略的这些指标往往比程序数包含了更多的进入规制强度信息;第二,在样本数据方面,DLLS(2002)仅使用了85个国家一个年份的数据,样本信息量有限且无法进行动态比较;第三,在回归模型的解释变量(即进入规制的影响因素)设置方面,一些解释变量明显属于内生变量,而一些重要的影响因素(如经济体所在地区)没有作为控制变量被引入模型中,从而导致了模型设定误差的产生;第四,DLLS(2002)使用的是经典的线性回归模型,但进入规制程序数是离散变量,不能满足因变量服从正态分布的古典假定,从而影响了模型的估计和检验结果。本文基于DLLS(2002)的上述不足展开讨论,以期对我国的进入规制改革有所启示。

二、进入规制强度的历史演进与横向比较

为了定量研究进入规制强度的现状,本文使用了IFC的“The Doing Business Project”数据。该项调查采用标准化案例分析方法在全球范围内搜集有关企业营商环境的指标数据,其主要内容就是反映政府对企业规制的松紧程度及其效率。其调查项目囊括了企业从开办、经营一直到退出全过程的各个阶段,而进入规制集中体现在企业生命周期的第一个环节即“开办企业”(Starting A Business)环节。由于标准化案例分析使得对营业进入申请者(企业)和申请过程的设定在不同国家和地区(在该调查中被通称为Economies,即“经济体”,下同)之间完全相同,各经济体之间可以进行基准测量和横向比较。

“The Doing Business Project”关于“开办企业”的调查指标包括开办企业所需经过的程序数(简称“程序”)、程序办理过程所需时间(简称“时间”)和支付的货币成本(简称“成本”)以及法律要求的开办企业的资本下限(简称“资本”)。由于“成本”和“资本”两个指标涉及不同国家的货币,影响可比性,本文统一用货币数额与所在经济体人均收入的比例来表示。由于这四个指标能够较全面地反映进入规制的强度,本文将其作为进入规制强度的代理变量,称之为“进入规制指标”。通过对各经济体2004-2011年进入规制指标的观察和统计分析,我们发现以下几点特征:

1.四个规制指标之间存在一定联系,但相关性不强。以2011年为例,四个指标的相关系数均不超过0.45,尤其是“资本”与其他指标的相关系数非常低,其中与“时间”的相关性统计上不显著。这说明不同的规制指标分别从不同侧面反映了其他规制指标没有包含的信息。从这个角度看,DLLS(2002)仅用程序数作为进入规制强度指标进行回归分析显然是不全面的。

2.不同经济体比较,各规制指标的国别差异都很大。以2011年为例,在经济体的首都(或最大商业城市)开办一个中等规模的有限责任公司,需要程序数最少的为1个(新加坡),最多的为20个(赤道几内亚);耗费时间最少的为1天(新西兰),最多的达到693天(苏里南),相差近700倍;开办成本占人均收入的比重从0(丹麦)到499.5%(津巴布韦);注册资本下限占人均收入的比重从0(澳大利亚等)到921.3%(东帝汶)。

3.不同规制指标比较,国别差异程度各不相同。四个规制指标按差异程度由小到大依次是程序、时间、成本和资本。2004-2011年,开办程序数的标准差系数(即标准差与平均数的比值)均值为38.52%,而时间、成本和资本三个指标的标准差系数均值分别为131.03%、237.74%和285.71%。其原因可能是开办企业的监管方法有一定的惯例可循,不同经济体的办理程序大同小异,在一定程度上掩盖了进入规制强度的差异,而货币成本、时间成本和对资本下限(进入门槛)的要求能够更深入地反映规制的实质。因此,必须从不同侧面测度进入规制的差异。这也从另一个角度证明了DLLS(2002)仅分析程序数是有局限性的。

4.不同年份比较,进入规制强度逐渐下降。近年来,实行自由企业制度、放松对中小企业开办的限制以及增加投资和创业自由,是一个全球性的历史潮流。与2004年相比,2011年四个规制指标的均值分别下降了2.1个、16.6天、57.8个百分点和133.7个百分点,年均下降率分别为3.36%、5.53%、11.86%和15.47%。但2009年以后,进入规制强度的下降势头有所减弱。

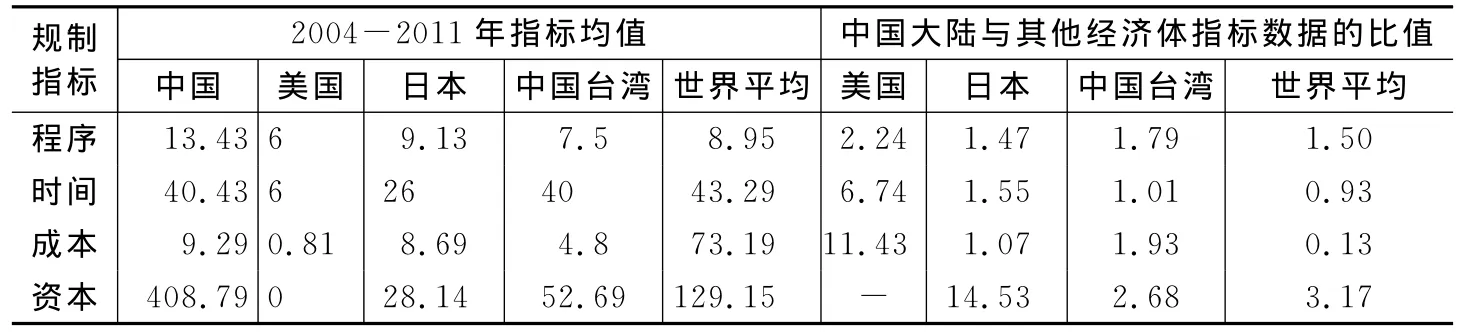

尽管本文从全球角度着眼进行研究,但我们实际上更加关注中国的情况,因为从理论上讲,对于中国这样一个处于转型期的发展中经济体而言,进入规制对资源配置效率和经济绩效的影响程度应该大于发达经济体。从进入规制指标看,我国“程序”和“资本”两个指标分别为世界平均水平的1.5倍和3.17倍,明显偏高;“时间”指标与世界平均水平基本持平,而“成本”指标明显低于世界平均水平。平均来看,我国进入规制水平基本上处于世界中等水平,但明显高于发达经济体。我国与美国、日本和中国台湾地区的进入规制指标数据比较见表1。

表1 我国开办企业规制强度及其横向比较

三、进入规制强度的影响因素及其代理变量

本文认为,进入规制强度是诸多因素综合作用的结果,这些因素构成了进入规制强度国别差异的解释变量。各影响因素及其代理变量设置如下:

1.经济发展阶段

不同发展阶段的经济体对进入规制的目标不尽相同。因此,在不同的经济发展阶段,政府对企业进入监管的要求、重点和采用的实施方法有所不同,从而会影响进入规制强度。按照世界银行的观点,规则演化的一般规律是随着经济发展水平的提高,一般性的规制将被放松,而保护投资者和产权的规制将被强化,所以经济发展阶段对进入规制强度应该有一定的解释力。按照通行的做法,本文以按购买力平价(PPP)计算的人均国民收入作为经济发展阶段的代理变量,并采用其对数值缩小了数量级。原始数据来源于世界银行有关年度的《世界发展报告》。

2.法律渊源

由于规制行为(当然包括进入规制)本质上是一个法律问题,进入规制与国家的法律体系、具体法律条文及其实施机制紧密联系,所以法律渊源一向被看做是政府对干预经济和保护财产权利安全的立场的一个代理变量。Djankov等(2003)认为,所有的法律制度都想同时解决一对孪生问题——无序(市场失灵)和干预(政府独裁)问题,不同法律传统都在寻找二者的平衡点。当二者产生矛盾时,普通法强调防止滥用政府权力,其次才是解决市场无序问题;而民法则更强调解决市场无序问题,较少关注政府权力的滥用问题。Djankov等(2003)发现民法国家的政府规制强度高于普通法国家,La Porta等(2008)发现法系法源、德系法源和斯堪的纳维亚法源对开办企业程序的对数值的影响也存在显著差异。因此,本文认为外生的法源应该是进入规制强度差异的一个解释变量。按照通行的划分方法(La Porta等,2008),本文将一个国家占主导地位的法律渊源分为英系普通法系、法国商法典系、德国商法典系和斯堪的纳维亚民法系。法源属于分类变量,需要将其转化为虚拟变量。本文以斯堪的纳维亚法源为基准(即不参与赋值),经济体属于哪一法源,对应的虚拟变量取值为1,其他虚拟变量取值为0。数据来源于世界银行集团国际金融公司(IFC)发布的“Doing Business in 2004”。

3.偶发性重大特殊事件

由于制度的惯性作用,规制改革阻力重重,尤其是法律层面的改革,相当耗费时日。因此,规制强度的重大变化往往需要外部压力才能实现。这些压力大多来源于某些偶发性特殊事件,如经济体加入共同市场(如欧洲联盟)、加入全球性或区域性贸易组织(如WTO)、政治冲突或社会动荡、重大自然灾害等。这些特殊事件往往成为规制改革的契机,以适应剧烈变化的环境。鉴于此,本文认为重大特殊事件的发生会对进入规制的强度变化产生影响。作为虚拟变量,上一年度若发生重大事件,取值为1,否则取值为0。数据来源于美国国家情报局(CIA)发布的有关年份“The World Factbook”。

4.国民经济运行的制度特征

DLLS(2002)使用司法独立性、独裁、立法效率和竞选等指标作为国民经济运行制度特征的代理变量,通过理论模型证明了这些变量对进入规制有显著影响。但本文认为这些变量之间存在较高的相关性,建模时容易产生多重共线性问题,需要选择一个综合性指标作为国民经济运行制度特征的代理变量。符合条件的有三个权威性综合指数:英国《经济学家》信息部(EIU)的“民主指数”(Democracy Index)、《华尔街日报》和 Heritage Founds的“经济自由度指数”(IEF)以及Fraster Institute的“世界经济自由化指数”(EFW)。由于IEF中包含“经营企业的许可要求”、“获取营业执照的容易程度”和“各规制给企业带来的负担”等指标,EFW中也包含“营商活动规制”的内容,二者对进入规制具有内生性,因而不能作为进入规制的解释变量。因此,本文选择EIU的“民主指数”作为国民经济运行制度特征的代理变量。数据来源于有关年份的《经济学家》杂志。

5.所在地区

政府对企业的进入规制属于“显制度”,它与“潜制度”的演进密不可分。同一地区的经济体往往具有共同点或相似性,对经济发展形成了一个大致相同的“潜制度”,而不同地区的历史、文化、政治、经济情况一般相差较大。根据这一假说,本文认为各经济体所在地区也是造成进入规制差异的因素之一。参照世界银行的分类方法,本文将世界划分为经济合作组织(OCED)、南亚、东欧和中亚、拉丁美洲和加勒比地区、撒哈拉以南非洲、西亚和北非、东亚和太平洋地区等七大地区。与法源变量类似,地区变量也是分类变量,将其转化为虚拟变量的方法是以OCED国家为基准,经济体属于哪一地区,对应的虚拟变量取值为1,其他虚拟变量取值为0。数据来源于世界银行的《世界发展报告》。

为了证实上述分析,我们计算了各代理变量与进入规制指标的相关系数。结果发现各影响因素均与进入规制指标存在显著的相关性(尽管各代理变量的显著性水平不尽相同),从而初步验证了变量设置的合理性。

四、进入规制强度差异的原因分析

为了具体测算各因素对进入规制的影响,本文拟基于跨国数据建立四个计量经济模型。各模型的被解释变量分别是反映规制强度的四个指标(程序、时间、成本和资本),解释变量包括经济发展阶段、法律渊源、偶发性重大特殊事件和国民经济运行制度特征的各代理变量。为了凸显这些因素对进入规制指标的“纯影响”,需要将地区因素的影响“过滤”出来,为此本文以地区虚拟变量作为控制变量(控制变量本质上也是解释变量,不过其效应不是本文关注的重点)。四个模型只是被解释变量不同,解释变量和控制变量完全相同。对解释变量进行多重共线性检验,方差扩大因子平均为7.85,这说明各解释变量之间存在一定的多重共线性,但其程度在可以容忍的限度内,不会对估计结果产生严重的影响。

本文的研究时间跨度为2004-2011年,而每年被调查的经济体数目有所不同(136-183个),所以数据类型属于非平衡面板数据。因此,我们可以通过建立面板数据模型分析进入规制指标差异的形成原因,并通过观察不同年份模型系数的动态变化归纳各因素影响力的变动规律。根据指标性质,对时间、成本和资本三个规制指标,我们可以建立常规的线性面板数据模型。但规制程序数是一个非负的离散随机变量(只取整数),数值较小,不满足经典回归模型对被解释变量服从正态分布的假定,而且自变量大多为分类(虚拟)变量。在这种情况下,使用经典回归模型难以保证系数估计的一致性和参数检验的有效性,所以本文使用基于泊松回归的面板计数模型(Panel Data Count Model)对程序数目进行分析。通过对不同面板数据模型的比较,最优模型及其拟合效果见表2。

表2 模型选择与拟合优度

由表2可见,模型拟合效果基本符合要求。各解释变量的参数估计和检验结果见表3。

从模型参数的估计结果看,在控制了地区因素后,解释变量的系数在大多数年份是统计显著的,而且显著性水平在不同年份之间无太大差异。这说明进入规制影响因素在不同年份基本保持稳定,各因素的影响效应呈现出较明显的规律性,具体体现在:

1.经济发展阶段对进入规制强度具有负效应,即经济越发达的国家对营业进入的管制越宽松,反之亦然。表3中人均收入对数对四个规制指标的偏回归系数均为负,且在绝大多数年份都显著。这说明在其他因素不变的前提下,经济发展水平确实对进入规制产生了系统性影响,从而证实了前面的假说。但从其动态变化看,经济发展水平对进入规制的影响有逐年减弱的趋势。其原因可能在于最近几年大多数的规制改革事项是由中低收入和低收入国家完成的,这一方面反映了这些国家为改变现状而进行的努力;另一方面说明了这些地区原有的进入规制较严,具有较大的改革空间。这一结论对发展中国家具有启发意义,即其可以通过积极的规制改革在一定程度上抵消经济发展水平对进入规制强度的影响,使国家走出“进入规制过严——经济发展受阻——经济发展水平低——进入规制更严”的恶性循环。

表3 面板数据模型估计结果

2.在法源分类中,英系法源和法系法源的系数在大多数年份都显著,但前者基本为负而后者基本为正。本文认为在控制了其他变量的前提下,正是以英系法源为代表的普通法和以法系法源为主要代表的民法对政府干预经济活动的理念截然不同,导致了这两个变量系数的符号不同。法系法源在世界上分布最广(占样本国家数的56%),强调遵循国家意志配置资源,倾向于强化对营业进入的监管和控制;英系法源分布的普遍性仅次于法系法源(占样本国家数的28%),对进入规制强度的效应为负,显然与其支持私有市场经济及保护投资和经营自由的理念有关。从动态看,英系法源系数在不同年份变化不大,而法系法源系数有减小的趋势。其原因可能在于一些法系法源国家处于体制转型时期,正在改革传统的企业监管方式,减少政府干预,放松对开办企业的管制,向自由企业制度转变,这在一定程度上抵消了法系法源变量对进入规制的正效应。此外,德系法源系数只在少数年份的部分指标显著且显著性水平不高,我们认为其影响具有较大的偶然性。

3.重大事件对进入规制强度的回归系数为负,而且在每一年份都很显著。这说明重大事件的发生是改革的契机,往往能够推动规制改革。例如,2001年中国加入世界贸易组织(WTO)后为了“与国际惯例接轨”,按照WTO的规则对企业进入监管的法律法规和管理方法进行了大规模改革,中国企业进入规制在很大程度上有所放松。同样,最近几年几个经历过国内动乱的经济体(如阿富汗、卢旺达、塞拉利昂、博茨瓦纳)为了重建国内秩序、鼓励和吸引国内外投资、发展经济和改善民生,在进入规制的某些方面进行了改革,不同程度地简化了手续、放宽了条件、降低了门槛。

4.国民经济运行制度特征的偏回归系数为负且很显著。这说明在其他条件相同的前提下,民主化程度越高的国家,规制强度越低。这是因为政治民主化和经济自由化是一枚硬币的正反两面。经济自由与政治民主相互伴生,自由市场经济与宪政民主政体之间有着内在的逻辑联系,民主政治是自由市场经济的制度前提,自由市场经济制度的建立和运行受政治制度的推进或制约。在政治民主化程度较高的国家,各种力量相互制衡,政府权力被严格限定在一定的范围内,任何一种旨在增加企业负担、危害经济自由的规制都会受监督和制约。而专制国家的规制决策过程不透明,不需要经过严格的立法程序,政府的机会主义倾向很容易在对企业的干预上体现出来。

五、结论与政策含义

进入规制强度反映了民事主体投资和经营的自由程度,在一定意义上可以代表市场开放程度和国民的实际经济法律地位。本文对进入规制强度的发展演进和国别差异及其原因进行分析发现,在控制了地区因素对进入规制的影响后,经济发展水平、英系法源、重大事件的发生和民主化程度均有助于降低进入规制强度。

上述结论对我国具有非常重要的政策意义。由于传统计划经济体制的长期影响和行政管理模式的惯性,我国现行进入规制制度存在典型的国家利益优先观念和行政控制本位主义特征,原本属于民事主体营业私权领域的事务长期以来被视为国家机关权力的一部分,民事主体应然的、固有的、不容剥夺的、最原始的营业权利被不适当地限制甚至剥夺,从而抑制了营业组织形式和营业方式的创新,产生了民间资本被挤出和逆向选择等负向效应。在企业开办环节,审批和管制无处不在,程序繁杂。高昂的开办成本干扰并破坏了民商法对初始状态下营业机会的无差异分配,从而民事主体在创办企业方面所享有的平等权利和投资自由被大打折扣。因此,我国目前对开办企业的监管和控制仍比较严苛,进入规制强度仍比较高,与经济增长和社会发展的客观要求不相适应。

因此,必须对降低我国进入规制强度有一个通盘考虑,将治标和治本、长期目标和短期目标有机结合起来。按照本文的研究结论,除了继续推进进入规制制度改革外,必须在提高经济发展水平和推进民主政治建设上下工夫。一方面,必须从规制制度设计入手,政府应还权于民、让利于民,寻找兼顾企业投资和经营自由与市场交易安全的平衡点,对我国现有进入规制制度进行有效调整,解决企业进入方面的制度不公、供给不足和程序过于繁琐等问题。这一层面的改革因涉及立法问题而比较复杂,而减少行政许可事项、简化办事程序和提高办事效率等程序层面的改革则相对容易一些。另一方面,在继续推进进入规制制度改革的同时,必须大力提高经济发展水平,积极稳妥地推进我国的社会主义民主政治建设,以提高民主化和法治化水平,为市场经济的发展创造良好的制度环境。

至此,本文的研究目标已经基本实现,但还有几个问题有待在后续研究中得到解决:第一,没有对设计的变量体系进行信度测算,也没有尝试使用其他建模方法对进入规制强度的影响因素进行更加深入的研究;第二,限于篇幅,没有对我国的进入规制强度及其变化过程进行深入的讨论。

[1] 金玉国.营业准入的程序成本及其制度效应——一个基于潜变量分析方法的实证研究[J].经济学家,2010,(3):50-57.

[2] 世界银行集团,中国社会科学院.2008中国营商环境报告[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[3] 史宇鹏,张维迎,周黎安.进入管制后果及其解释:来自中国的证据[EB/OL].http://www.crpe.cn/06crpe/index/clinic/2007qnlt/008.pdf,2007-09-06.

[4] 肖林.市场进入管制研究[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2005.

[5] Djankov S,La Porta R,Lopez-de-Silanes F,Shleifer A.The regulation of entry[J].Quarterly Journal of Economics,2002,117(1):1-37.

[6] Djankov S,McLiesh C,Nenova T,Shleifer A.Who owns the media?[J].Journal of Law and Economics,2003,46(2):341-381.

[7] La Porta R,Lopez-de-Silanes F,Shleifer A.The economic consequences of legal origins[J].Journal of Economic Literature,2008,46(2):285-332.

[8] The World Bank Group.Doing business 2009[M].Washington,DC:The World Bank,IFC and Palgrave MacMillan,2008.

[9] The World Bank Group.Doing business 2010:Reforming through difficult times[M].Washington,DC:The World Bank,IFC and Palgrave MacMillan,2009.

[10] Zylbersztajn D,Graça C.Costs of business formalization:Measuring transaction costs in Brazil[R].ISNIE Working Paper,2002.