“实践感”与理解个体行动

——对布迪厄实践理论的分析

宋跃飞

(1.北京大学社会学系,北京 100871;2.内蒙古大学社会学系,内蒙古呼和浩特010070)

“实践感”与理解个体行动

——对布迪厄实践理论的分析

宋跃飞1,2

(1.北京大学社会学系,北京 100871;2.内蒙古大学社会学系,内蒙古呼和浩特010070)

布迪厄在把握“实践感”的运作逻辑时,运用新创制的社会学分析概念和分析单位,不仅帮助布迪厄从全新的角度展现了实践的模糊的、总体的、不确定的特征,也使他能够通过“构建某种类似于主题的东西”,把握住“实践感”,从而为我们理解日常生活中的行动者及其行动开辟了一条崭新的思路。

布迪厄;实践逻辑;个体行动;实践理论

布迪厄社会学分析的基本单位是惯习和场域,而不是个体、群体、组织和社区等人、事、物。这样可能造成一种错觉,即布迪厄是在分析一系列抽象的“理想型”,但实际上却并非如此,因为惯习和场域是以人、事、物作为载体的。依靠关系性思维方式,布迪厄不仅连接了惯习和场域,也连接了其各自的承载体,并将各载体放置在关系性的视域下进行思考,由此解决并消除了自笛卡尔以来的二元论哲学及其长期以来对社会科学各领域的破坏性影响。所以,这种社会学分析概念和分析单位的创制与转换,不仅使社会学的研究对象变得与众不同,更重要的是,布迪厄为理解社会行动提供了全新的思路。

一、二元论批判

布迪厄认为谈及实践并不是件容易的事情,很多时候需要从相反的方面,即先从批判的角度出发才可以,而这首先要从长期困扰哲学界的二元论开始。布迪厄说:“在人为地造成社会科学分裂的所有对立之中,最基本、也最具破坏性的,是主观主义和客观主义的对立。”[1]37说它最基本,是因其关乎如何认识人、如何认识身外的世界、如何处理人和世界的关系等这样几个非常重要的问题。而这种二元论最具破坏性的就是它导致社会科学家无法把握实践的真正逻辑和本质,从而仅仅在抽象的、虚假的、主观的层面上来看待活生生的、流动的、具体的社会现实和社会行动。布迪厄在批判客观主义或社会物理学时说,客观主义“试图确立一些不依赖于意识和个人意志的客观规则”[1]38,它“使自由和意志服从于外在的和机械的、内在的和智力的决定论”[1]70。布迪厄认为,索绪尔的语言学研究就是很明显的客观主义逻辑。这种语言学人为地将语言学研究分成两个部分,一部分是语言,另一部分是言语。前者是言语的结构,后者则是前者的具体使用。虽然索绪尔也认识到人们日常生活中使用的是语言,并没有考虑到语言的要素、结构和限制,但他的最终落脚点依然是语言。所以,索绪尔的错误在于,“使最明显和最实在的东西即交际内容从属于一种没有感性经验的纯粹构成,完全颠倒了诸现象的关系”[1]44。布迪厄通过对索绪尔的分析让我们看到了社会物理学或客观主义的主要弊病在于,它赞同一种人为的逻辑和结构,并将这种逻辑和结构强加于具体实践中的个人或集体历史,试图让创制的结构和逻辑成为站在客观的、公正的视点上的观察者。布迪厄讽刺说,这个公正的观察者看似站在完全客观的立场上来看待本地人,他将自身创制的结构和逻辑投射到本地人身上,彷佛从本地人身上得到的也是这一逻辑和结构,但实际上,客观主义者并没有认识到,当他这样做的时候,却导致了“行为人自己向自己提出他就行为人向自己提出的问题”[1]16,也就是观察者完全可以忽略其他人自己向自己提出问题并予以回答的可笑局面。总起来讲,在布迪厄看来,客观主义存在着几个不可原谅的问题:

第一,全景观察。“近乎上帝的观点”[2]381,高高在上,全知全能,站在客观的位置上来看待一切。而且所推断出的逻辑是实践的唯一可能的正确答案,“无视居处于期间的人们的各自看法而从物质上观察、测量和勾画这种结构的关联结合”[2]7。

第二,断裂的、不连续的。这一点主要在于,客观主义在“学术认识和实践认识之间引入了一种明显的间断,并将该间断所依托的多少有点明晰的表象置于‘理性’、‘先天观念’或‘意识形态’地位”[1]39,而这种间断的结果就产生了一种抽象出来的结构和逻辑,行动者只要照此机械地行动即可。相应地,客观主义者将结构和逻辑做成各类模型,就可以据此推断出行动者的未来境况。

第三,非时间化。布迪厄说,“科学的时间不是实践的时间。对于分析家来说,时间消失了”,因为“科学实践只有在一种与实践的时间截然不同的时间的关系中才成为可能,故它倾向于无视时间,从而使实践非时间化”[1]126。而实际上,实践完全是内在于时间之中的,它在时间中展开,具有不可逆的特性,而且还可以在策略上利用时间的节奏尤其是速度。

第四,逆功能。因为客观主义不能很好地理解实践各要素的功能,特别是不了解功能实现的各种社会条件,所以会导致逆功能的出现。“比如在橄榄球运动中,训练往往把注意力集中在同伴间相互联系上,而不是优先考虑与对手的、从中能推断出同伴间正确关系的关系”[1]163。

第五,去位置。布迪厄说,“行为人不可能脱离情境而空自运转”,不能不“考虑到人们在社会空间中占据的位置,而正是这种位置使人们有可能确定自己和他人在实践中、在日常生存环境中的位置”[1]142。客观主义者却从抽象的逻辑和结构出发,来判断所面对的社会现实。

而针对主观主义或社会现象学,布迪厄认为,“主观主义目的论视角用设计的和意向行动的将来目标,或者说——如果人们愿意的话——对将来利益的期盼,来替代因果解释的前件”[1]70。各种主观主义尤其是萨特的人类学和理性选择理论也是如此。萨特忽视了“设计的和意向的行动”所受到的客观外在结构约束,而理性选择理论虽然考虑到了外在的物质经济约束,但使行动者变成了毫无自由、毫无生气的行为人。

布迪厄说,列维·斯特劳斯貌似利用结构主义解决了客观主义和主观主义的对立问题,但是“该自然哲学肯定了支配‘精神无意识活动’的逻辑范畴的普遍性和永恒性,却无视社会结构和结构化了的、正在结构化的倾向之间的辩证关系,而思维图示就是在这种辩证关系中形成和变化的”[1]61。也就是说,结构主义借用“无意识”概念,看似解决二元对立,实则陷入了一种精神哲学,是唯心主义的一种表现形式,因为它忽视了这种无意识仅是已结构化或正在结构化的倾向而已,也没有考虑到这种无意识依据社会结构的变化而变迁的情形。

在布迪厄看来,要解决二元对立问题,就必须有一更高层次的理性实践结构,这种结构能够囊括客观主义和主观主义所提出的实践行为,从而“保留它们各自取得的成果(又不忽略一方的明察于相反方的帮助)”[1]37。这就需要如巴什拉在《科学精神的形成》中所说的:“陈旧的东西必须根据新的东西来思考。”[3]261同样地,布迪厄也认为,应该从更高的角度上来整合两大思潮,正如他在《单身者舞会》引论中所说的,“普遍性越来越高,但却越来越接近经验”[4]。只有这样,才能吸取其各自的优势和长处,同时又能够有效地避免各自进行社会学研究带来的各种弊病。

因此,对照“有意识计算的理性决定”和“外在于和高于行为人的机械论决定”这两种目的论,布迪厄提出了第三种“实践行为经济”。这种经济行为“服从于某种经济逻辑而不服从严格意义上的经济利益”[1]77,它是“理性实践结构的组成部分,而理性实践是最适合于用最小成本达到某个场域的逻辑所含目标,因此该经济可以按照各种各样的功能来定义,功能之一是使金钱利润达到最大限度,而这是经济主义所惟一承认的功能”[1]78。这种被布迪厄所提倡的“实践行为经济”,不是源自深思熟虑的计划和理性计算,不是有目的、有意识、有组织的,也不是严密的意图和有意识的决定的产物,而是“客观的合目的性”、“可理解的和合乎逻辑的”、“根据将来情况做出调整”。而这种实践经济行为,就是依靠“实践感”进行的行为。布迪厄也正是在此背景下转入他所谓的“实践感”的分析的。

二、分析单位转换

那么,这种“实践行为经济”所依靠的“实践感”具有什么性质和特征呢?利用传统的社会学分析概念和基本单位是否可以把握住“实践逻辑”呢?如果不能,应该利用什么“新的东西”来加以把握呢?这是布迪厄在批判了客观主义和主观主义及很多虚假地解决了二元论之后所面临的重大问题。如不能解决之,前面的批判并不能起到实效,而且布迪厄本人也会被当做仅仅是另一个毫无新意的批判家而已。

布迪厄认为,“实践感是世界的准身体意图,但它绝不意味着身体和世界的表象,更不是身体和世界的关系;它是世界的内在性,世界由此出发,将其紧迫性强加于我们,它是对行为或言论进行控制的要做或要说的事物”,这种要做或要说的行为本身“虽非按目的来安排和组织却依然带有回顾性和目的性的‘选择’具有导向作用”[1]101。正如华康德所说:“实践感在前对象性的、非设定性的层面上运作。在我们设想那些客体对象之前,实践感所体现的那种社会感受性就已经在引导我们的行动。”[2]22而这种“社会感受性”或实践感(或叫做“分寸”、“手法”、“巧妙”等[1]124)非常类似于在游戏或体育竞技中游戏者或竞技者所体现的“无需概念的内聚力”,是用一种“无所用心”进行行动的状态[2]28,还可以称作“游戏感”,布迪厄经常用橄榄球比赛中队员的“场地大局观”来说明这种状态和感觉。

可以说,这种“实践感”是身体与心灵、主观与客观、惯习与场域的相会后处理社会现实、面临选择时不用通过有意识地选择就可以进行选择的感觉。而这种“实践感”的逻辑就是布迪厄要寻找的、也是客观主义和主观主义利用自己的“理论逻辑”难以把握的“实践逻辑”。那么,布迪厄如何把握这种“实践逻辑”呢?

布迪厄说:“预先建构之物无所不在。社会学家和别人没什么两样,都实实在在地受着这些预先构建之物的重重包围。”[2]359尤其使人意识不到的是语言在建构过程中的中介作用。布迪厄认为语言“充满了各种已经被视为自然而然的预先建构的观念,它们不被人认为是预先建构之物,而是被充当着无意识的建构之物”[2]365,由此,使得日常的社会学和社会学家们“忽略了对自己操作过程、思考工具的彻底质疑”,这些预先建构之物是前科学时代的“遗迹”,这些“遗迹”连自己都搞不清楚,又如何真正地把握“实践逻辑”呢?

布迪厄非常明白地意识到,具有不确定性的、模糊的或两可性等特征的实践逻辑无法充分地予以把握,因为“实践感造成的事实既受多种条件的决定,又未被完全决定,即使人们理解了它们的原则,也很难完全地把握它们”,即使勉强对其进行了解释,那也是不充分、不完整和无结果的。那么如何充分地把握这种实践逻辑呢?那只有被这种实践逻辑所捕获,也就是“掌握该逻辑直至完全受其掌握”[1]22,最终变成了完全不掌握该逻辑。这是一种悖论,试图掌握逻辑的人,却被逻辑所捕获。布迪厄认为,这主要是因为,要掌握逻辑,就必须进行学习,而学习只能是对“感知、评价和行动图示的使用,这些图示是任何思维和任何合理实践的条件,而按照这同一些图示产生的行为和话语又使这些图示不断巩固,从而使它们被排除在思维对象域之外”[1]22。因此,布迪厄说,当把这一思想应用到实践中去时,社会学家就会在观察者和被观察者之间发现一种“距离感”,这种距离感是必然造成的,且无法用直觉主义者的否认将其去除;而这种距离感的存在,势必导致社会学家无法充分地把握“实践逻辑”。但布迪厄并没有就此灰心丧气,而是认为通过“使观察者和被观察者的一般关系客观化……社会学家对于对象的关系的定义将更加严密”[1]23。

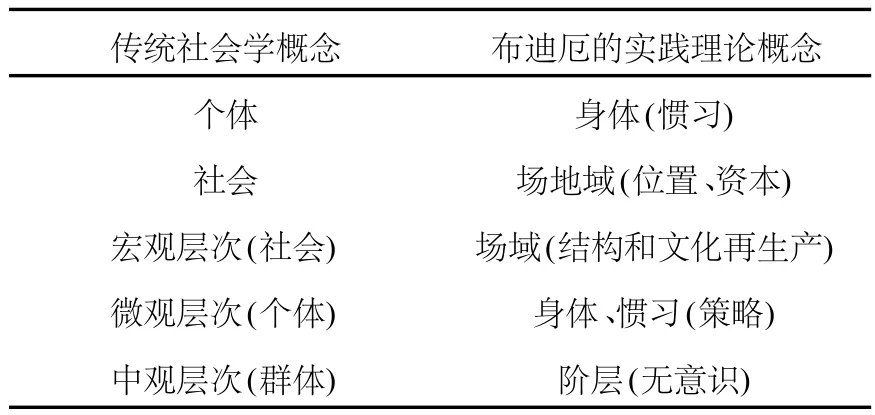

在这种“客观化的客观化”反思过程中,最重要的就是要对这其中的各类概念和工具进行改造。因为正如华康德所说,“社会学独特的困难所在,正是要产生一种关于这种不甚明确、含混不清、夹缠一处的现实的精确科学”,要做到这一点,非有“多型的、弹性的、可调整的”概念和工具不可[2]24。据此,布迪厄对传统的概念予以抛弃或改造,或是重新创造了一些新的概念,形成了崭新的社会学分析概念或单位。这些新的或经改造过的概念,在布迪厄看来,更适合把握“实践感”的不确定性、模糊性或两可性。这种旧概念的改造和新概念的创造可以从表1的比较中观察到。

表1 传统社会学概念与布迪厄的实践理论概念比较

表1的分类,看起来似乎布迪厄的每一概念或单位都对应着传统社会学的概念或单位,但其实仅是大致的对应,目的是便于澄清两者的区别。这里还要注意的是,布迪厄总是用关系性思维有意识地抓取已经无意识的身体、惯习、位置、阶层等概念及其社会产品,使其形成一个能够在一定抽象层次上理解和解释社会现实的工具。而“实践感”就在布迪厄这些有意识的概念和现实构建中,也就是在身体、惯习、场域、位置、资本等概念和现实的接触中展现出自身的逻辑,即实践逻辑。

这些新的概念和单位,不仅帮助布迪厄从全新的角度展现了实践的模糊的、总体的、不确定的特征,也使他通过有意识地构建这些概念和单位,使得布迪厄能够通过“构建某种类似于主题的东西”,从而把握“实践感”,更重要的是,布迪厄使得社会学研究呈现出崭新的面貌。但布迪厄也清醒地意识到,必须时刻关注这些概念工具和单位的效果,否则,“构成行为会破坏实践逻辑”[1]17。也就是要对自身构建这些概念的“无意识”展开分析,这就是社会学的反思性之用处所在。

通过批判学术逻辑、力图把握实践逻辑,对一种“无所用心”地完成了该做的事情和该说的话的“实践感”予以阐释,布迪厄也借此与其他的社会学家有了明显的区别,或借用布迪厄的话说,产生了“差异化”的效果。

但要注意的是,布迪厄所要把握的“实践感”是一种迫于紧迫性、即时性的惯习展现于社会现实时的感觉,而这种惯习是在历史中形成的性情倾向。布迪厄不想过多地深究“实践感”的来源,力图展示行动者在现实场域中利用各类资本与策略与他人或场景发生关联、处理各种事务时的所展现出来的状态。其效果如何,正如布迪厄所说的:“习性预先适应条件这一现象当作一种‘特殊的可能情况’。”[1]96也就是说,社会行动大多数都不是习性与结构之间的适应,而是不适应、反抗等消极行为,这种“特殊的可能情况”,只有在“习性的生产条件和习性的运作条件一致或相似的情况下才有价值”[1]96。据此,我们也就认识到,布迪厄对于“实践感”的把握也是“潜在行为倾向和条件之间的关系”中的一种可能形式,各种行动不能完全利用这种“实践感”来解释。承认“实践感”解释行动者所作所为的局限性,也正是布迪厄将“社会学的社会学”的反思性运用于自身的结果。

三、理解个体行动

历史上,很多社会学家和行为研究学者都对社会行动问题产生了浓厚兴趣,并提出了诸多解释和理解社会行动的思想体系。但正如亚里士多德强调的:“关于行为的全部原理,只能是粗略的,而非是精确不变的。”[5]布迪厄显然也认识到了这一问题,所以他将实践看成是一种具有模糊的、不确定的“游戏感”或“实践感”的结果,这种“实践感”是在时间紧迫和客观条件的制约下能够迅速判断情境和处境、采取行动的状态。

那么,在布迪厄所构建的实践逻辑下,是如何解释和理解个体行动者的诸般行动呢?布迪厄对此作了两点总结:其一,是“习性,尤其是时间结构和对未来的潜在行为倾向,而这种行为倾向是在与一个特定的可能性域的特有关系的持续过程中形成的”[1]99,而且,在这种可能性域中存在的是诸多权力的关系,即依靠位置、资本在这一可能性域中争夺和捍卫权力的行为倾向。其二,是“社会世界客观上给予该行为人的机会之特定状况”[1]99,亦即客观条件的外在约束留给行为人的自由活动空间的大小机会状况。

具体来说,布迪厄分别从以下几点试图理解个体行动并掌握其实践逻辑。

第一,生存条件和社会制约因素。布迪厄说,“在同一类生存条件中和社会制约因素范围内”,是可以观察到“道德习性的同质性”的。这种“道德习性的同质性”会使得行动者或行动者们的实践活动和作品变得“直接可知和可以预见”,这是“确凿无疑和不言而喻”的。所以,因为共同的习性的原因,即使没有意图,也可以产生并就是实践活动和作品[1]89。在这种情况下,循着这样的思路,就会对行动者的日常实践活动进行一种非主观的理解,“不需要‘重新激活’行为人的‘生活’意图,也丝毫不需要备受现象学家和所有持‘参与论’历史观或社会学观点者重视的‘向他人的意向转移’,同样不需要对他人意图进行默示的或名言的询问”[1]89,一句话,“‘意识之相通’意味着‘无意识’之一致”[1]89。

第二,集团或阶级习性。布迪厄进一步说,要理解个体行动者的行动首先要处理的就是阶层习性和个体习性的关系问题。搞清楚了集团或阶级习性的客观一致就在很大程度上搞清楚了个体习性。布迪厄说,社会学把所有源于相同客观条件、故具有相同习性的生物学意义上的个体视为同一:“(自在的)社会阶级,作为具有相同或相似生存状况和条件的阶层,不可分地是一类具有相同习性的生物学意义上的个体,该相同习性作为行为倾向系统,为相同条件的全部产品所共有。虽然同一阶级的全部成员(甚至其中两个成员)不可能按相同的顺序做过相同的试验,但有一点可以肯定,即同一阶级的任何成员,与另一个阶级的任何一个成员相比,更有可能面对本阶级成员最常见的境况......”[1]92所以,要理解个体如何行动及如何看待个体行动,需要将其所属的集团或阶级习性勾画出来,因为个体行为倾向系统只不过是其他个体行为倾向系统的结构变体而已,而这种“风格”的差异,是与共同的风格联系在一起的[1]93。

第三,个体社会轨迹。虽然可以从阶层或集团的习性来推知个体习性,进而理解个体行动,但是毕竟存在着个体与阶层在习性与行动上的差异。那么,理解这种差异性,又如何理解个体行动呢?布迪厄说,“个体习性之间的差异原则源自于社会轨迹的特殊性,与社会轨迹相对应的是按年代顺序排列的和不能互相化约的决定因素系列”[1]93,这些社会轨迹都是行动者先前经验在时间中不断积累而来的,并且这些先前经验不断抵御着新的信息所带来的习性变化并选择那些能够保证自身稳定的信息。这种社会轨迹是个体行动者在社会实践中关于自身位置的流动轨迹,在个体行动者身上留下了深深的烙印,形成了个体行动者各自独特的“风格”或惯习。因此,在解释个体行动时,要特别关注行动者的个人生活史,从而发现早期的经验是如何投射到行动者的行为和意识中去的。

在这三点中,习性、资本和位置是理解行动者行动的关键性概念。不过要注意的是,习性作为身体经验是历史性的,只有与恰当的条件相符合,才能发挥其最大效力,即布迪厄的“实践感”分析只是在“习性的生产条件和习性的运作条件一致或相似的情况下才有价值”。而在不符合的条件下,行动者在现实场域中的位置连同手中持有的资本(类型、数量等)开始进入到引起行动的机制中来,这种情况在布迪厄看来为数众多,因为“潜在行为倾向实际遇到的环境与其在客观上适应的环境相去甚远”[1]95,所以,与惯习概念相比,位置和资本更具解释和预测价值。而如果这样的话,客观主义的倾向势必会侵入进来,占据布迪厄曾经摧毁的地盘。面对这种情况,布迪厄引入了“策略”概念。按照布迪厄的说法,策略“既不是计算理性,也不是经济必要性的机械决定,而是由生存条件灌输的潜在行为倾向,一种社会地构成的本能,在这种本能的驱使下,人们把一种特殊经济形式的客观上可计算的要求当作义务之不可避免的必然或感情之不可抗拒的呼唤,并付之于实施”[1]254。按照华康德的说法,这种策略“不是对业已经过计算的目标的有意图的、预先计划好的追求……乃是对规律性的遵从”[2]27,换言之,就是对惯习的遵从。而这又回到了刚才的问题,即历史条件和现实情境之间的结构不一致问题,布迪厄又是如何解决的呢?按照华康德的说法,布迪厄试图“减少功利和意识的成分的同时扩大了利益的范围”[2]27,并对那些“非物质的利益形式”进行深入研究。因此,这也就是布迪厄不断修正“利益”概念的原因(从利益到幻象,再到里比多)。布迪厄力图让新创制的概念不仅包括工具性行为,也包括表现性行为或规范性行为。这样,惯习概念就在分析现实处境中的行动上发挥了更大的效力。而这其实是布迪厄在扩充了人类行动类型、发现了新的行动性质之后实现的。这为我们理解和解释行动者的行动提供了又一有益的“视点”。

在以上分析的基础上,我们可以看到,布迪厄利用改造和创制的社会学概念和分析单位,对一种实践逻辑给予了极具启发性的分析。虽然布迪厄的实践逻辑并不足以成为解释行动的唯一、充分的逻辑,但至少比社会物理学和社会现象学把握实践逻辑又前进了一步,对“把观察者的视角与行动者真实的实践视角整合为自在自足的……自我证实的观点”[6]199做出了重要的理论探索,从而为我们理解日常生活中的行动者及其行动开辟了一条崭新的思路。

[1]布迪厄.实践感[M].蒋梓骅,译.北京:译林出版社,2003.

[2]布迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998.

[3]巴什拉.科学精神的形成[M].钱培鑫,译.南京:江苏教育出版社,2006.

[4]布迪厄.帕斯卡尔式的沉思[M].刘晖,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2009:1.

[5]亚里士多德.尼各马可伦理学[M].苗力田,译.北京:中国人民大学出版社,2003:27.

[6]布迪厄.科学之科学与反观性[M].陈圣生,译.桂林:广西师范大学出版社,2006:199.

Logic of practice and interpretation of individual action:analysis of Pierre Bourdieu’s practice theory

Song Yuefei1,2

(1.Department of Sociology,Peking University,Beijing 100871,China;2.Department of Sociology,Inner Mongolia University,Hohhot 010070,China)

This article holds that newly-constructed sociological analysis concepts and units have helped Pierre Bourdieu unfold some features of practice.And by constructing these concepts consciously,Pierre Bourdieu was able to grasp the logic of practice.Thus Bourdieu’s theory of practice has opened up a new pathway for us to interpret individual action in daily life.

Pierre Bourdieu;logic of practice;individual action;practice theory

C912.68

:A

:1009-3699(2011)01-0075-05

[责任编辑 彭国庆]

2010-03-28

宋跃飞(1976-),男,内蒙古开鲁人,内蒙古大学社会学系副教授,北京大学社会学系博士生,主要从事社会学研究方法与理论社会学研究.