略论清代荆州的城市教育

卢 川

(长江大学 文学院,湖北 荆州 434023)

略论清代荆州的城市教育

卢 川

(长江大学 文学院,湖北 荆州 434023)

清代荆州作为全国驻防地之一,其城市的政治作用不言而喻。荆州作为城市区域和文化范畴,已顺其自然地成为政治中心贯彻和统治地方思想的地域坐标,成为政治话语表达和笼络文化话语权的一个重要因素。但不容忽视的是,教育作为城市重要的一个场域,对荆州作为真正意义上的城市所带来的意味和价值。

城市;教育;荆州;清代

荆州历来是长江中游的重要城市,清代“府领二州,十一县,并施州卫。雍正朝割二州、三县及卫地,置宜昌、施南二府。乾隆季年,复割远安隶荆门。今辖七县”(《荆州府志·地理志》)[1],城市建制略有变化,“然广袤千里,固上游一都会”,城市形态较为完备。荆州历来也十分重视城市教育的发展。自宋代始,“学校之盛,甲于荆湖,故其民多好学”。清代荆州城市教育经历由衰转盛之过程,并逐步建立完善的城市教育及管理体系。

一

当国家政治趋于安定,教育则成为政治稳定的有力支点。荆州素有重教之传统,“江陵衣冠薮泽,山水绵络。元大观中,养士至七百人。人文之盛,甲于荆湖”(张应宗《重兴龙山书院碑记》)。由明入清后,“荆州为古今形胜之地,历代皆设重兵”[1]。入清以来,荆州教育百废待兴,“学校则有学宫、学额、学田之不同。而社学、义学、书院、考棚附焉”。国家政治稳定及民众的需求,使得教育迅速恢复并发展起来。官方首先重建府学。清建国之初,即有“为国之道,以教化为本,移风易俗实为要务”(《太祖高皇帝圣训》卷三《崇教化》)的认识。地方官员也认识到“设学兴贤,国家制治之要也”(王若闳《重修府学碑记》)。府学是国家主流思想在民间表达的重要场域。康熙推崇朱熹,“宋儒朱子,注释群经,阐发道理,凡所著作及编纂之书,皆明白精确,朱子之功,最为宏钜”,故清代“朱子熹宋淳佑元年从祀庑厢,国朝康熙五十一年升位”。府学所承载的官方主流意识形态也产生变迁,四书、五经和宋明理学则完全服从于政治话语权力。自顺治五年迄光绪五年,荆州府学多次修缮、重建。如顺治年间,修建戟门和庙学、启圣祠,拓修大成殿,辟东西两庑为间;康熙年间,重建或修建奎文阁、大成殿、启圣祠、明伦堂,修葺东西两庑[1]。由荆州知府主倡,各属或市民共同参与。可见,官方对府学的建设十分重视。

清代府学有其自身城市时代特征。从学校师生人数看,明代荆州府学有教授1人、训导4人,生员限额;至清代府学重建以后,教授设1人、训导为1人,但学生人数有所增加,廪膳生员40名,增广生员40名,附学生员则不限额。学生人数的变化,可以映射出荆州城市教育的蓬勃发展。城市教育的功能更趋向于为城市服务。城市市民可获得更多受教育的机会,极大地激发了荆州城市教育的活力,并为城市市民一般知识水平提高创造了条件。

荆州驻防十分重视旗学发展,而最为重视义学的建立[2]。荆州更曾多次向朝廷上奏开办义学。满、蒙族旗人按牛录设学,即牛录官学,实为半公半私的义学。乾隆二十四年,由原任左翼副都统德琦保奏准设立,在本旗领催、前锋内考取。至乾隆四十五年,又由右翼协领长泰呈请,在各旗添设八旗翻译总义学一所[1]。

捐建城市书院,发展地方学术。清代书院分为商办书院、乡村书院与家族书院三种。荆州素有重视学术之传统,三国时期,荆州牧刘表招纳文士,整理六经,形成学术集团。雍正在准办书院的谕旨中说:“封疆大臣等并有导化士子之责,各宜殚心奉行,黜浮崇实,以广国家菁莪棫朴之化,则书院之设,有俾益而无流弊,乃朕之所厚望也。”光绪四年,“驻防将军希元会同总督李瀚章、副都统穆克德布恩来、荆州府知府倪文蔚捐廉,并外募共得银七千有奇,创建书院及文昌宫,余银四千两,存典生息作为宾兴诸费。山长束修、生童膏火,由新淤洲课租动支”,建立了辅文书院。虽然官方对书院的管理也日渐官学化,但书院的建立的确为地方学术发展提供了有利条件,也为城市学术思想的繁荣提供了智力因素。

二

城市教育体系的运作,必须要保障教育经费的长期投入。荆州城依水而建,水是荆州的生命,但也给这个城市带来了巨大灾难。荆州府城及地方县学常受到水灾的侵袭,无论是维持发展还是修葺校舍,都需要教育经费的支持。

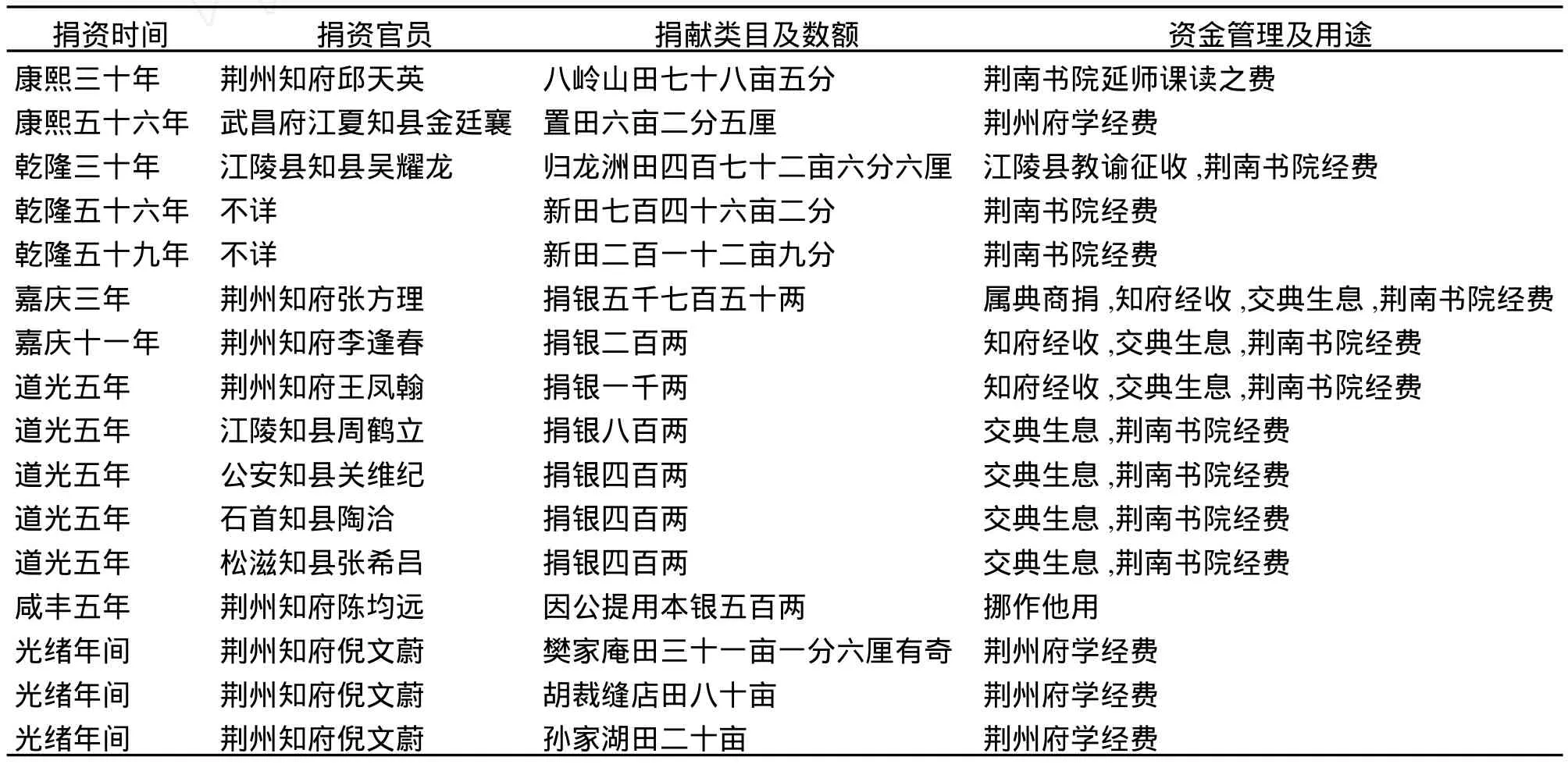

城市人口和资源的聚集使社会资源更易于集中,有利于官方和民间共同筹措教育经费。清代荆州置府学、书院、义学,还有大量八旗子弟学校。如荆州的书院,由学者办学,更具活力,自成风格,深受市民欢迎。各书院皆有学田,以资教育。以安澜门内的荆南书院为例,清康熙五十八年,由知府邱天英兴建,书院“中为乐育堂,稍西有讲堂、退省堂、敬一亭”,“东则私淑堂、雨化堂、答问堂各三楹,侧为射圃、井泉,庖湢皆具”。康熙至同治年间,荆州府学和荆南书院的经费来源和开支见表1。

表1 荆州府学、荆南书院经费来源及开支

从上表统计可见,从康熙至咸丰年间,荆州府学及荆南书院办学经费悉由官方倡导集资,集资方式除政府拨给外,一是办置学田,有官分或私捐;二是官方劝商人捐款兴教,吸引社会力量办学;三是县级地方政府官员捐资办学,在社会中起引导作用;四是将捐资所得之钱交典生息,吸纳社会资金,维持书院教育。从咸丰五年荆州知府陈均远挪用教育经费一事看,至少可推知荆州城市教育经费相对比较充足,城市教育基础完善,城市受教育程度提高。

但县级书院办学条件则不及荆州府城。为解决办学问题,县级地方官员大伤脑筋,因水灾“入城而波浸湿糜,楹檐蠹圮,丹漆多尘暗”(王柏心《重修县学记》)等原因使县学受损,教育无以为继。江陵知县向社会呼吁,“倘邑绅中有愿独捐者,有愿公捐者,集腋成裘,亦可为同心之一助”(裕谦《江陵宾兴馆碑记》)。雍正在其后划拨给省级书院经费谕旨中,不仅明确了省级书院的管理模式,更明确了地方书院办学筹资途径,“各府、州、县书院,或绅士捐资倡立,或地方官拨款经理,俱申报该管官查核”。这种倡导是有效的,有志之士并起呼吁捐款助学,“遂相与捐金为倡,且启郡伯达公昌阿,并申各大府募赀,邑中得缗钱二千二百有奇”(王柏心《重修县学记》)。后有乡绅解囊相助,“是祁祁髦俊,皆吾子弟。山长及诸生所需,吾当捐俸从事”(张应宗《重兴龙山书院碑记》)。后来出现“邑人士之慷慨仗义,且得功归实用,利赖无穷”(郑若璜《江陵宾兴馆募捐田亩银两记》)的大好形势,虽无法考证捐款捐田的市民是自愿还是另有缘由,但毕竟是多方倡导才使县学得以维持。

城市义学的开办使城市的教育更趋平民化。知府亲用聘书专请名师开讲,政府官员捐资办学。如嘉庆二十一年,荆州知府雒昂为解决贫家子弟读书问题,捐银400两,发典1分5厘生息,于府城隍庙设馆延师,教读贫家子弟,每年计得息银72两。至咸丰年间,义学又增开至两所,由政府出资,并严格监管资金使用。直至光绪年间,义学仍具生命力,发展出专门的义学,即恤孤义学,专教节妇之子。虽然此义学开设的初衷是强化对城市市民的道德教化作用,但无论如何,义学注重城市下层市民,将市民放在一个更为重要的地位上,这对城市发展来讲无疑是极有意味的。

三

清代荆州府—县两级教育体系形成。清代城镇化发展加快。在地方城镇网络中,城镇不是孤立存在的,荆州与周围诸县之间互相依存,彼此影响促进,形成有机整体,共同促进教育的普及和深化。江陵县、公安县、石首县、监利县、松滋县、枝江县、宜都县,也相继建立了县级县学、书院、社学、义学的教育体系,与荆州府学相互呼应,形成府县级教育管理系统和人才选拔系统。

城市为聚集其中的市民提供了越来越多可资使用的社会资源。清代荆州学校办学模式和教育经费的筹集途径多样化,清代蓬勃发展的商业、物质文化,为城市教育的发展提供了良好土壤。官方倡导,商人与市民参与,多手段集资助学。一方面,城市教育让城市文化普及程度越来越高,另一方面,城市市民也因此而受惠,在教育的引导下形成相对自由的思想空间,并发展出种种违背传统、纵欲享乐的文化与城市生活。

城市教育的发展也延伸出不同于传统教育的职责。中国传统教育所承载的是充当国家政治秩序、主流价值观的代言词,极大地控制着民众的思想。但从清代教育大环境来看,清代沿袭明代教育制度,建立了覆盖全国的城市官学、私学系统,入关后仿传统官学制度,逐渐形成有特色的旗人教育系统。虽然主流思想控制严格,但抛开政治的阴影,荆州教育体系却客观地为城市市民提供了更多受教育的权利,市民在城市中的权力也越来越得到显现。以民间教育形式出现的书院虽更具官学化趋势,却推动了民间学术的发展。在学术思想和文化领域,实学思潮至清代达到全盛,讲求“崇实黜虚”,进一步提出了“经世”主张与初步的民主思想。

城市教育促使城市从政治的束缚中解脱出来,使城市更有可能展现其自身发展系统。城市教育对城市的最直接影响,就是在市民中形成了良好的文化氛围,提高了城市的文化品味。道光年间,荆州知府王若闳《重修府学碑记》记“康熙中,分八旗驻防,城因析为二。驻防迤东,而学在其中。每春秋习礼,七卒之士咸集,与围墙听观时,迨无异焉”。八旗驻防后,虽府学之地在东、西城中界,城市知识分子及市民在求知方面,并无界城之分,城市知识分子形成追逐学术自由潮流,享受城市教育带来的相对自由的学术空间。荆州教育发展的最终作用除了使众多知识分子进入政治场域,成为主宰时代进步的重要力量以外,已远远超出传统教化和选拔人才的功能,为清代荆州文化和市民精神生活重构指明了方向,由此也促进了清代城市文化精神的转变及近代城市的演进。

[1]希元,祥亨.荆州驻防八旗志[M].沈阳:辽宁大学出版社,1990.

[2]雷方圣.荆州旗学的始末及其特点[J].民族研究,1984(3).

K926.3

A

1673-1395(2011)06-0006-03

2011-03-11

湖北省教育厅2010年人文社会科学研究项目(2010b142)

卢川(1981-),男,湖北松滋人,讲师,主要从事荆楚文化、古代城市文化史研究。

责任编辑 韩玺吾 E-mail:shekeban@163.com