论新农村建设中的“中间组织”发展问题

吴翠萍

(安徽师范大学历史与社会学院,安徽芜湖241003)

论新农村建设中的“中间组织”发展问题

吴翠萍

(安徽师范大学历史与社会学院,安徽芜湖241003)

中国新农村建设该如何去寻找自己现代化的中间组织?很多中国学者正从各个角度探寻着答案。福山从“信任”、“自发社群力”到“中间组织”再到“经济竞争力”的逻辑推理可以给该问题的探究以新的省思。中国农村社会“中间组织”的发育成长困难重重,并不能完全用经济学予以审视。中国农村的社会信任度、自发社群力等社会资本组成要素是农村中间组织衍生发展的重要制约因素。这些障碍的克服一定程度上需要国家的介入。因此,若要构建中国农村的“中间组织”,首先要理清中间组织与国家的关系。组合主义(corporatism)的框架为此提供了可能。

中间组织;信任;自发社群力;组合主义

一、引论:问题的提出

新农村建设中农民最缺少什么?他们如何能够获得新生?诚如孙立平教授所言,“现在农村最大的问题之一,就是农民没有自己利益表达的渠道和组织形式”。[1]缺少能够实事求是地整合农民的利益并代表农民的利益,为农民提供必要的服务的组织。[2]“组织化”所要解决的问题就是,个体化的农民面对市场和国家时如何规范有效地表达自己利益、实现自己利益。显然,农民组织化的落实是建立在中间组织的发育成长基础之上。中间组织是农民与市场之间的中介桥梁。①中间组织在经济学和社会学上的涵义可能有着一定的差异。在经济学上,威廉姆森主要指介于企业和市场之间的组织形态。在社会学(政治学)上,更多的是指介于个人(社会)与国家之间的组织群体。在本文中,中间组织主要指位于农民与市场之间的组织团体。那么,中国农民究竟如何寻找自己现代化的中间组织形式?

这个问题一度吸引了众多学者关注和研究,特别是在中国本世纪加入W TO之后。目前,关于“中间组织”的研究,仅针对农村领域的研究而言,从经济学角度的探讨经济合作组织的研究成果很多。魏道南和张晓山两位先生在其主编的《中国农村新型合作组织探析》一书中指出,当前中国农村主要存在四种合作组织的类型。②这几种新型组织是改革开放以来,中国农村涌现的不同程度上具有合作性质的几类新型经济组织,并非法律意义上的界定。中国目前还没有相应的法律条文给农村的经济合作组织或其他社团协会作出明确规定。(参见魏道南、张晓山1998:2-3)即社区合作组织、农村合作基金会、农村股份合作型企业、农民专业协会。但是,由于众多外部条件的限制,③如地区经济发展水平、市场化程度、社会文化背景、人民受教育程度,以及国家宏观经济体制、国家收入分配格局和行政体系等因素。但是,他们主要研究国家宏观经济政策与市场机制等外部环境所产生的影响。(参见魏道南、张晓山 1998:1-20)中国农村的这些合作经济组织并未规范成型,有待于地区整体经济水平的提高,产权制度的理清,政府介入方式的规范,合作组织性质的明确,法制环境的跟进。[3]于建嵘等一些研究过“三农”问题的学者在不同场合表达了农民须有自己的合作组织或协会的观点,认为类似于农民协会的组织有利于利益整合、社会协商。[2]还有一些学者通过实地调查和案例分析,指出了中国农村合作组织中“公司+合作社(或大户)+农户”等类型在具体操作中的矛盾和困难,以及在克服这些困难时,政府可以提供的具体政策支持。[4]也有一些学者从农村合作组织历史演变和跨国比较的角度提出了中国农村合作组织发展的一些对策和建议。[5]诚然,这些经济学角度的研究触及了农村“中间组织”问题的某些方面,但这并不代表该问题的研究可以忽略或轻视农村薄弱的社会资本的制约。社会资本是经由宗教、传统、历史习惯等文化传统机制,建立在社会或其下特定的群体之中,成员之间的信任普及程度和自发社群能力。①福山在书中并未明确这样定义。但从上下文可以看出其对社会资本的定义主要是突出信任和自发社群能力,这似乎兼取了James Coleman和Robert Putnam的关于社会资本的观点。[6](P35)正如科尔曼(James Coleman)所言,社会资本为人们实现特定的目标提供便利。如果没有社会资本,目标难以实现,或必须付出极高的代价。[7](P356)

二、福山的逻辑:从信任到经济繁荣

福山通过自己的逻辑推理再度验证了科尔曼的观点,展现了社会资本对经济繁荣的重大价值。而这个社会资本关键要素就是信任(trust)②信任的定义有很多种,各有侧重。本文仍遵循福山对信任的界定。即“一种较强的依恋关系之外对一般性他人的信任”,非血亲的一般性信任。下文的论述也在这种意义上使用信任。和自发社群力(spontaneous sociability)。③Spontaneous sociability李宛蓉译为“自发社交性”,彭志华译为“自发社群性”(参见李宛蓉,1998;彭志华,2001)信任是一个非血亲性的社团之中,成员对彼此常态、诚实、合作行为的指靠。自发社群力是一种在自发的社会交往中组建不同于家庭和政府机构的中间性团体的习性和能力。[6](P35-37)福山认为高信任及以此为基础的自发社群力,往往造就出发达的社会中间组织,诸如商会、工会、俱乐部、民间慈善团体、民间教育组织,以及其他自愿团体之类。这些中间组织的萌生发展,是养育超越血亲关系的规模性私营企业的基础。中间组织和非血亲管理型的私营企业发达的国家,其将获得较强的经济竞争力,在世界经济体系中占据有利地位。

福山花了大量的精力来比较低信任社会和高信任社会衍生中间组织的差异,借此证明信任(及在此基础上的自发社群力)对经济发展和繁荣重要性。在书中,他将“家庭主义”的中国(其主要例证取自香港、台湾),意大利、法国等国家视为低信任度社会,将非“家庭主义”的日本、德国等国家视为高信任度社会。在“家庭主义”的中国“,家族以外缺乏信任使无关系的人很难组成社团或组织,包括经济企业。”[6](P75)华人社会这种对外人的不信任和对家族管理的偏爱,成了阻碍发展大规模企业的社会障碍,使华人企业难以摆脱“企业寿命三阶段”的宿命。[6](P77-95)反观日本,作为高信任度社会,其国内的大企业长期以来在经济中占主导地位。尽管日本的公司也是从家族企业起家,但家族管理多在日本发展的较早时期被专业管理取代,并且组成了众多的企业网络组织。显而易见,日本超越家庭血亲关系的信任,容易衍生自发社团组织的家庭结构,以及建立在这些基础上的企业雇主与员工、企业网络间的良好合作关系,为日本在国际关键经济领域占据主导地位立下了汗马功劳。[6](P161-208)

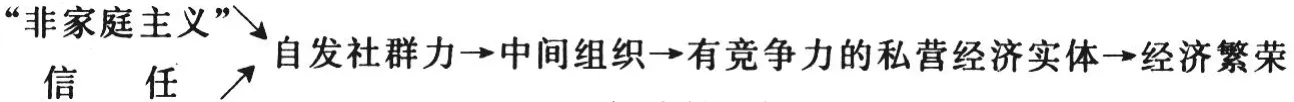

当然,福山仅根据中国“家庭主义”的特点就推断中国为低信任社会的正确性有待商榷,但其认为家庭主义影响自发社群习性和能力的观点,则是一种深刻的洞见。如不考虑其对“为何是低(高)信任社会”的推理部分,其整体的逻辑应是合理的。(如图1所示)

图1 福山的逻辑

福山在成功论证信任和自发社群力对经济发展和繁荣非常重要时,实际上首先展现了以信任和自发社群力为主体要素的社会资本对“中间组织”发育成长的重要性。这一点,为我们反思如何构建中国农村“中间组织”拓展了视角。现在,若沿着福山的逻辑④如图1所显示的推理逻辑。本文判断中国农村是否是低信任社会时并未像福山那样推断。审视中国农村“中间组织”衍生发展的可能方向,其先要发问的可能是,中国的农村是否是低信任度的社会?中国的农村是否缺乏自发社群力(spontaneous sociability)?

三、信任与自发社群力:走在边缘的农村

显然,中国的各个农村分布很散,存在一定差异,不能一概而论。但是整体而言,中国农村已受到普遍的信任危机的影响,处于低信任情境中。无论是从农民现实处境观察,还是从理论的推理判断,这一结论都不难验证。

就农民现实处境而言,在中国,任何对国情有基本感受的人都不会怀疑,中国农民无论是收入财富、工作、权力,以及受教育水平、网络资源都可以列为社会弱势群体之列。陆学艺等学者对当代中国各社会阶层的研究报告也证实了这一事实。20世纪80年代中后期以来,特别是1997年以后,农业劳动者阶层逐渐成为利益受损阶层。农业增加值在 GDP中所占比重仅为17.3%,实际收入、财富水平下降,处于社会各阶层的底端。不仅如此,农民所拥有的文化资源也低于社会其他阶层(除了无业、失业、半失业阶层以外),而且,几乎不拥有组织资源。[8](P22-23)从土地改革、历经公社化运动,直到推行农村家庭联产承包责任制至今,中国农民经历了由高度集中到高度分散的两个极端剧烈跳跃后,重新“处于分散经营的无组织无合作状态”。[1]传统的“小农式”生产、生活方式依然让农民沿袭着“一个布袋内的马铃薯”的作风,但是,农村社会中的邻里亲朋间的互助合作习惯,逐渐被市场经济带来的“日常互助货币化”①笔者用这个词组代指,原先存在于农民间的日常性劳动互助逐渐减少,农忙时由请邻居亲戚朋友帮工逐渐演变为农忙时花钱雇专门帮工农民的一类现象。冲淡。农民间互动的渐渐减少,让原本可能相对较高的朋友、熟人间的信任也随着合作与交往频率的降低而降低。更重要的是,作为社会弱势群体的农民,他们亲朋间、熟人间的信任在中国社会中普遍性的信任危机(如市场系统及行政执法系统的不规范所引发的信任危机)中,[9]被更深地削弱了。基于亲缘关系的情感性信任已经难以像传统社会一样影响相对理性的信任。关系理性中情感、义务的份量已有所减弱。

在此种情境下,根据王绍光先生的相对理性选择理论,[10]农民甲如果要确定是否信任个体乙,不仅取决于甲对乙失信可能性的判断,还取决于甲对乙失信时可能带来的损失有多大承受能力。仅就自身的“相对易损性”(relative vulnerability)而言,也只能无可奈何地选择低度信任或不信任。②(相对易损性=潜在损失的绝对值/潜在受损者所拥有的总资源) 王绍光先生将信任区分为亲人间信任、朋友间信任、熟人间信任、一般性社会信任。其后三种信任对应了福山所定义的信任(非血亲信任)。相对理性选择理论对判别一般性社会信任比较有效。但若在朋友、熟人间信任水平可知的社会中,则可以利用该理论判断福山所言信任的水平。在市场体系和行政法制尚不规范的今天,农民的社会弱势地位让一条腿已跨进市场的农民无奈地生活在低信任的空间中。

那么,生活在低信任空间的农民是否还在遵循着福山所言的“家庭主义”传统呢?梁漱溟曾说,“家族主义”在中国因为没有收到类似西方宗教(如基督教)传统习俗的影响,却“受到非宗教的周孔教化”,是以,虽然家族集团生活为最早人群所固有,宗教习俗却成了中西方文化的分水岭。“西方之路开于基督,中国之路开于周孔”。由此,西方人养成了集团生活的习性和能力,而中国人则习惯了“有族民而无市民,有族自治乡自治而无都市自治”。中国人的家族生活习惯在这样的固化中,又反过来强化了中国人缺乏“集团生活”生活的特性——缺少公共观念、纪律习惯、组织能力及法治精神。[11](P232-261)梁先生的这番深入分析已是上个世纪的中国情况了,中国人现在是否还如此呢?汪丁丁先生说,从那个最深文化层次流传下来,至今仍是中国人核心的,是“家”的概念,[12](P21)家庭对中国人的影响到了无以复加的程度。福山对“家庭主义”影响中国社会自发社群力衍生的分析并无过错。中国的农村现在不仅走在信任的边缘,也面临着缺乏自发社群力的尴尬境地。

四、中间组织:组合主义的尝试

在这样的情境中,中国农村要寻求自己的“中间组织”,则决不能忽略或轻视信任和自发社群力这样的社会资本要素。企图单纯地依赖国家经济政策法规跨越社会资本中固化缺陷的作法既不切实际也很冒险。如福山所言,“政府制定的政策可以影响社会资本,但是政府却不知道如何创建新的社会资本。”[6](P13)然而,这又更不可指望中国靠西方基督教类的宗教来“他律”出一种信任和自发社群力。梁漱溟早就敏锐指出:中国是伦理本位的社会,以道德的自觉自律替代了宗教信仰的“他律”。以家为中心的伦理规则和“家天下”的习性,让中国人只有“家”的明确概念。在市场经济运行尚不规范、缺乏市场经济义利观、家庭主义传统依然存在的中国,很难通过道德构建,让中国农民面对入世后更大市场的压力,慢慢衍生出一种自发社群的习性。

福山给中国的经济发展找出了这个掩藏的深层障碍,却没能提出有效的解决办法。他巧妙地绕过了如何构建“中间组织”这一问题。究竟该如何构建中国农村自己的“中间组织”?这也许有很大的探讨和论证空间。但有一点可以确定,就是国家(政府)的介入。福山肯定了这一点:社群生活的道路有三条:一是家庭和血亲关系;二是血亲关系之外的自发社团;三是国家。第一条道路和第三条道路往往紧密相联。中国无疑走的是第一条道路。由此而致的自发社群力缺乏,缺少中间组织,自然要求国家的介入方能改变僵局。但国家如何介入,这首先要处理好在组建“中间组织”过程中,国家与农民的关系。就目前中国农村所处的特定情境而言,组合主义(corporatism,也有的译为社团主义、社会合作主义、法团主义),或许是一种切合实际的尝试。

所谓组合主义,“就是一种利益表达系统,其中各组成单位被组织进一个有限数量的、单一的、强制的、非竞争的、等级制的、功能各异的组织类型,由国家认可或发放执照(如果有的话),作为一种审慎的、可以签约的交换。国家对该组织领导的选举实行一定的控制,该组织对政府的要求也要和对政府的支持相结合起来。”它通常可分为国家组合主义(state corporatism)和社会组合主义(societal corporatism)。[13]

据安戈、陈佩华的研究,中国自20世纪80年代以来,在国家组合主义制度之下,增加了一大批新的组织来充当中介机构。不过这并非为了加强国家对经济与社会的控制,而是恰恰相反,为了减轻国家的紧密控制。这是中国与众多遵循国家组合主义路线的国家不同之处。中国从一个相反的方向朝国家组合制度发展。政府由全方位的直接干预治理向部分让权的权威式组合制度转变。换言之,在许多情况下,我们看到的不是独立组织的兴起,而是权力从中央逐渐下放,从而扩展到某些现存政府机构以及所谓群众团体的运作空间。但是,中国农民作为中国最庞大的阶层,却没能在这一国家组合主义的路线下获益,“他们几乎完全被排斥在组合制度之外”。[14]而农民自己本身又处于社会弱势地位,不仅生存于低信任的社会空间,也秉承着小农经济模式下缺乏自发社群力的传统,难以自发组建表达利益的中间组织。若要想在正由相反方向步入国家组合主义的社会中,组建自己的“中间组织”,除非先被纳入到国家组合制度的框架。只有在纳入到现行的国家组合制度的框架中,中国农民的“中间组织”才有可能一步步向社团化组合模式的方向发展。

事实上,环顾世界,农业几乎在所有地方也都按照组合主义的路线而组织,并有国家和农民组织之间商定的排斥消费者和其他利益的干预的详细条款。[15](P185)在这种框架制度下,农民可以参加拥有强制性或半强制性成员资格的数量有限的非竞争组织。这些组织享有保护其领域免遭市场力或官僚主义干预的特权地位,或与政府共同制定政策,并通过训导其成员接受经讨价还价达成的协议而对政策的实施负责。[15](P185-187)而这样的环境正是中国农民所迫切需要的,尤且在中国加入W TO以后,原子化的农民面对的是更为开放的市场竞争。

但是,需要注意的是,主张在现有的国家组合制度的框架中,构建中国农民的中间组织,是为了更及时地让中间组织在合法的空间中衍生,并借此跨越低信任和欠自发社群力的障碍。其最终目标是在政治体制逐步改善、政府权力逐步收缩、公共领域空间渐渐拓展中走向社团化组合模式。

[1]胡俊生.关于组建农民自助合作组织农民协会的可行性探讨[J].市场经济研究,1999,(5).

[2]于建嵘.我为什么主张重建农民协会[EB/OL].中国选举与治理网,2003-03-12.

[3]魏道南,张晓山.中国农村新型合作组织探析[M].北京:经济管理出版社,1998.

[4]周立群,曹利群.农村经济组织形态的演变和创新——山东省莱阳市农业产业化调查报告[J].经济研究,2001,(1).

[5]曹晔.国外农民合作组织的比较与借鉴[J].世界农业,2002,(5).

[6]〔美〕福山.信任:社会美德与经济繁荣[M].李宛蓉,译.台北:远方出版社,1998.

[7]〔美〕科尔曼.社会理论的基础[M].邓方,译.北京:社会科学文献出版社,1999.

[8]陆学艺.当代中国社会阶层研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,1999.

[9]郑也夫,彭泗清等.中国社会中的信任[G].北京:中国城市出版社,2003.

[10]王绍光,刘欣.信任的基础:一种理性的解释[J].社会学研究,2002,(1).

[11]梁漱溟.梁漱溟学术论著自选集[M].北京:北京师范大学出版社,1992.

[12]汪丁丁.经济发展与制度创新[M].上海:上海人民出版社,1995.

[13]颜文京.调整国家与社会关系的第三种模式——试论组合主义[J].政治学研究,1999,(2).

[14]安戈,陈佩华.中国、组合主义及东亚模式[J].战略与管理,2001,(1).

[15]布莱克维尔政治学百科全书[K].邓正来等,译.北京:中国政法大学出版社,2002.

安徽师范大学创新基金项目(编号:2010cxjj29);国家社科基金项目(编号:10CSH050)。

吴翠萍(1980-),女,博士生,安徽师范大学讲师,主要从事社会发展与公共政策研究。

——电影《郭福山》主题歌(男中音独唱)