浅析中国传统元素的视觉化行为

张鑫

浅析中国传统元素的视觉化行为

张鑫

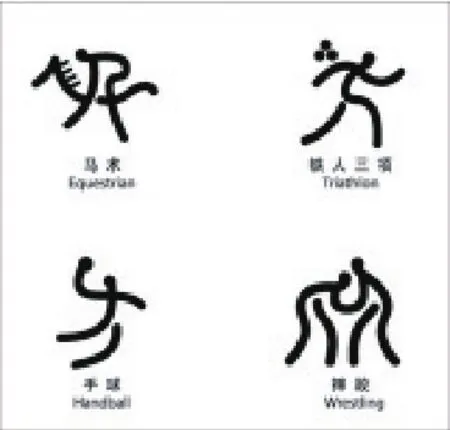

从联通标志“中国结”到申奥运标志“太极人”,再到奥运体育项目图标“篆书”,越来越多将要面向世界的中国设计选用了“中国元素”作为设计理念的支撑。其背后是中国国家品牌形象的大讨论和中国国力日盛,中国谋求“和平崛起”的大环境。可以说,中国传统文化对中国现代设计的各个领域的影响在今天达到了前所未有的高度,谈到这里产生了一个问题,为何过去中国的设计不以咱自己的文化为元素呢?其实这是一种误读,一直以来使用中国元素来做设计的例子不胜枚举,今天之所以集中显现这一现象,原因有二。

原因之一是中国的日渐强大,也许不如李敖先生所言“再现盛唐”那般高度,但中国达到了自清末一百多年以来最稳定、发展最快的时期,在国际上掌握了越来越多的话语权却也是不争的事实。在这一背景下,中国传统文中的一些观念,以及古老的传统图形被中国乃至国外的设计师们以视觉化的语言集中展现出来,“小京人”伴随着中医、汉语、神舟六号一起以“中国”这一品牌形象的内涵呈现在世界面前。

原因之二是过去一段时间中国的设计师往往选择以国际性的设计手法来表达自己对中国传统文化的理解,贝聿铭先生的香港中银大厦以及邢同和先生的上海博物馆是这一设计现象的代表,前者以中国“竹子节节高”的观念设计了中银大厦,后者则选择以建筑的方式演绎“天圆地方”的观念。我认为,这类设计作品对中国传统的借鉴和吸纳是“隐性”的,是将中国传统文化中非视觉的东西加以视觉化,并辅以现代设计语言的方式呈现在观众面前,老百姓不会像看“中国印”一样在第一时间就认出这是咱中国的东西,但每一个看过中银大厦的人都可以清晰地感受到建筑本身所勃发的向上升腾的力量感,这不正是我们中国人说的“竹子节节高”吗?但贝老没有选择以雕梁画栋、金顶红墙的方式来诠释。我认为这种设计思路—吸纳中国传统哲学或民间美好寓意,然后将其以国际通用的设计风格演绎自己作品,将是在奥运会会徽“中国印”之类大张旗鼓高度完整呈现中国传统文化中视觉精华的“显性设计”之后更高层次的探索。某种程度上也是一种设计潮流上的回归,并且这种探索取得了相当程度的成功。

在今天的世界上,象中华文化这样一脉相承的,也只有中华文化。所谓世界四大文明古国,也只有中华民族5000多年的历史一脉相承,不曾中断。也正是因为积于这一点,中国人对传统文化情有独钟。 中国传统文化对于中国社会发展,影响是巨大而又深刻的。用之于政治,可以治国安邦,譬如中国历史上的盛世,都是内用黄(帝)老(子),外施儒术的结果;用之于经济,可以富国强兵,譬如管仲使齐国成为春秋五霸,就是阴阳文化和道家哲学的实践结果;用之于军事,可以百战百胜,譬如中国的军事家,从孙子到诸葛亮,都是阴阳学家;用之于个人,可以修身养性,譬如老庄的“无为”哲学,贯穿于中华文化始终,使一代又一代的中国士大夫,或者知识分子中的大多数,实践着“达则兼济天下,穷则独善其身”的信条;用之于社会,可以安居乐业,譬如儒家的天命论,一向被统治者奉为正统,道家的无为观,一向被统治者视为至宝,就是因为它们一贯提倡知足常乐,使人人在社会上自安,从而带来整个社会的安定;用之于科学,可以见微知著,譬如许多科学家的发现与发明,都曾经受到易经文化的影响,西方人莱布尼茨的二进位制的发明,美籍华人杨振宁和李政道的“弱相互作用宇称不守恒定律”的发现等等,都有《易经》的影响;用之于艺术,可以美轮美奂,譬如中国水墨山水绘画的写意和抒情,中国书法艺术的出神入化,都曾经和正在陶醉着无数的世界名人;用之于设计,可以精美绝伦,譬如中国古代的浑天仪、司南等等,都曾经使世界历史为之倾倒……这就是中华文化的伟大和妙用,用它来解释宏观世界,可以知道,宇之表无极,宙之端无穷;用它来阐述微观世界,可以明白,一尺之捶,日截其半,万世不竭。

现在,设计师取中国哲学的“表”也好,取其“本”也好,“中国结”也好,中银大厦也好,这些堪称杰作的设计都蕴藏着中国哲学思想。联通标志“中国结”是以中国传统吉祥图案“盘长”为蓝本稍作修改,将原图形中的一部分演化成“心形”,取“盘长”无穷无尽、无头无尾、绵绵流长的含义传递联通公司希望表达的“沟通无限”的品牌理念(如下图),设计师励忠发运用中国传统哲学“无尽绵长”的期望,以现代设计手法对原始图形作减法成功的阐释了移动通讯运营商联通这一高科技企业的品牌诉求。从这一案例可以看出,设计师从传统文化中选取中国人特有的美好寓意,以美学角度来构建自己的作品。比如:上海博物馆(如下图)建筑本身的造型就是上圆下方,以契合中国传统“天圆地方”的观点。可以想见,日后越来越多的设计师会在设计之初就以中国传统哲学观来做自己的设计思路,在设计中单纯地奉行“拿来主义”,没有推陈出新,将会导致民族传统艺术发展的停滞,最终也会使我们的设计成为大批没有时代精神的古董拷贝。完全背离传统更是不可取的,对西方现代艺术简单的模仿和挪用将使我们的艺术丧失民族个性。

盖罗·冯·波姆.贝聿铭谈贝聿铭[M].上海:文汇出版社,2004.

(张鑫:海南大学三亚学院。)