近代西北商路与后发展地区的产业升级及其非均衡发展

谢 亮

(1.兰州交通大学马克思主义学院,兰州 730070;2.复旦大学公共关系与国际事务学院,上海 200433)

近代西北商路与后发展地区的产业升级及其非均衡发展

谢 亮1,2

(1.兰州交通大学马克思主义学院,兰州 730070;2.复旦大学公共关系与国际事务学院,上海 200433)

于商路及其城市的功能转换与近代西北区域经济发展之关系问题,学界过往的研究多揭示其商品流通功能之发挥如何助益于其区域内的商品化生产的发展。但在商路经济带上其产业部门结构及其地理分布变化,资本、商品结构和市场供给能力的变化对区域商品市场变动和经济发展产生的重要影响却表明:在近代西北,商品和生产要素依随商路上主要城市而聚集或流动,不仅是其区域商品市场变动的内容和重要特征,亦是其区域产业结构升级的诱导力量、具体支撑,更是其区域经济非均衡发展的重要根因。换言之,城市功能转换与后发展地区产业升级之关系更说明,近代西北作为中国的后发展地区,其区域经济发展并不缺乏内生动力。当下西北区域经济发展于此命题不可不察。

城市功能转换;产业升级;后发展地区;近代西北商路

于商路及其城市的功能转换与近代西北区域经济发展之关系问题,学界过往的研究多揭示了其商品流通功能之发挥如何助益于其区域内的商品化生产的发展,但却未注意到下述显见事实。即在近代西北,商品和各类生产要素依随商路上的主要城市而聚集或流动而形成的商路经济带不仅是其区域商品市场变动的主要内容和重要特征,亦是其产业结构升级的具体支撑和区域经济非均衡发展的重要根因。鉴此,笔者拟根据其产业部门结构及其地理分布,资本、商品结构和市场供给能力的变化是否能对区域商品市场变动和经济发展具有主导能力为标准,以商路上的城市的功能转换与近代西北区域产业升级及其区域经济发展之内生动力之关系为视角和问题意识,来讨论后发展地区区域经济的非均衡发展和内生动力问题。

一、问题的提出及研究主旨说明

商路上的城市的功能转换及城市经济的发展对近代西北区域经济非均衡发展是否有着重要影响?此影响是否与其区域内产业升级相关?于此,学界过往的研究多停留在对其历史地理变迁的描述层次。而近来随着市场史的研究成为热点,学界对商路及商路上的城市与西北商品市场变动及其区域经济发展之关系也多有论及。①笔者以为,这类研究的一突出特点也是其突出缺陷即是:它们虽突出了商路的历史地理布局及其相应的商品流向、流量变化,但却不能深究这其中与区域经济发展,尤其近现代区域经济增长与近现代产业聚集之关系。请参见:靳瑞明、宁宇:《近代甘宁青商路分布探究》,新学术,2009,1;魏丽英:《论近代西北市场的地理格局与商路》,甘肃社会科学,1996(4);黄正林:《近代甘宁青的农村市场》,近代史研究,2004(4);黄正林:《近代西北羊毛产地及流通市场研究》,史学月刊,2007(3)。并且,是类研究对近代西北区域市场上商品流通,尤其是对于特定商品如皮毛和纺织品的流向、流量变化的描述,不仅可透视出商路,特别是商路上的主要城市的流通功能之发挥确实能助益于其区域内的商品化生产的发展,亦可发现在近代西北商路与其区域市场体系具有高度的重叠性。但是,其最终结论却仍强调,此市场体系,尤其是其主要城市的主要功能仅在于中转货物。它在生产领域的资源配置作用微弱。②樊如森:《民国时期西北市场体系的构建》中国经济史研究,2006年第3期,第158-167页。另有学者强调,在近代西北商路上的大多数城市更具有农业社会城市的乡土特征:城市政治职能突出、规模偏小、封闭或半封闭特征明显等。而且即使在进入近代以后,近代化现象对西北地区影响并不大。西北城市更多呈现出的是中世纪色彩。近代西北城市长期以来主要服务于封建统治者、军阀的政治和军事需要,城市往往是封建统治的基地和堡垒,他们利用城市对农村进行严密控制,并以城市为中心对农村进行搜刮,以满足他们的政治和军事需要。(请参见李建国:《近代西北地区城市的特点及其影响》《西北民族大学学报》(哲社版)2004(1),第36-41页。按:该文作者以为:“中国的近代城市绝大部分是在中国古代城市的基础上发展而来,城市产生和发展大都和安邦定国相关,虽然有经济功能,但经济因素对城市的形成一般不起决定性作用,特别是西北地区自古就为征战之地,因而许多城市是从古代军事要地或边塞堡垒演变而来,……西北地区城市在产生和发展中,经济因素的作用远弱于政治、军事因素的特点。虽进入近代后,由于西方入侵和经济掠夺,在中国东南沿海和一些通商口岸,产生了以商贸经济为重心的……一些近代化城市,……但这一现象对西北地区的影响并不大。”)

综上,若据相关理论而强调区域经济发展中产业升级须具备内在支撑体系及其区域经济发展之内生动力问题,则前述研究隐含的理论思考即是:导致近代西北区域经济的非均衡发展主要根因应是外部性的,因此,商路及商路上的城市的经济发展并不必然与其产业升级的内在支撑体系相关。进而言之,即近代西北作为后发展地区,其区域经济发展缺乏内在动力。就此亦更需指出:此种思考亦似乎可与相关经济理论作相互印证。即如产业经济学中在比较优势理论关照下,就常强调由此而引起的区域间商品和要素流动及其产业聚集作为产业升级的内在支撑体系对区域商品市场变动和区域经济增长有着重要影响。而且它还突出城市作为中心市场在生产和消费领域的主导作用对区域经济发展具有关键作用。在此意义上,若鉴于西北商路及商路上的城市与西北商品市场体系的高度重合性属客观事实,当前述研究结论强调,商路及商路上的城市的主要功能仅在于中转货物,而且其区域内外的商品交换严重地依赖外部市场时,那么,这类结论,就意在证明近代西北区域经济发展之所以相对滞后,实质上是与其产业升级缺乏内在支撑体系相关。即藉此可判定近代西北作为后发展地区,其区域经济发展缺乏内在动力。

前述论断成立吗?笔者窃以为不然。其根据在于:第一,前述研究的历史前提和逻辑根据未必成立是其显见缺陷。因为,前述研究未注意到下述显见事实。即在近代西北,商品和生产要素依随商路而聚集或流动所形成的商路经济带不仅属客观事实,更是其区域商品市场变动和区域经济发展的主要内容和重要特征。而且此种变化本应与其产业结构升级的内在支撑体系变动深度关联。同时,是类研究不能说明在生产力未有根本改变的条件下,商路,尤其是商路上的城市与商品流向、流量、结构、价格和市场体系以及不同区域生产商品化差异扩大等市场变动之互动关系。但此互动关系却恰恰既是近代西北区域经济发展之重要内容,亦是近代中国非均衡发展加剧的精典历史镜像。这也与其区域经济发展是否具备内生动力密切相关。第二,除少量工业品外,近代西北市场的商品结构与中国其他先发市场的商品结构具有高度的同质性。这表明以比较优势理论研究产业聚集与近代西北区域商品市场变动和经济发展之关系,有其内在缺陷。第三,尽管近代西北确属后发展地区,其所处环境相对封闭,但商路的城市为核心而形成的经济带表明了其区域产业结构变动和生产要素流动正在发生变化,它可以成为其产业升级的支撑体系。同时,前述研究本身未对产业升级本身的内涵和外延做出清晰界定。

在本研究中,鉴于缺少相关的连续性数据资料,因此,笔者拟以近代西北商路上城市功能转化与产业聚集之关系的实证分析为根据,以历史描述法为方法,讨论商路经济带与近代西北区域产业升级的支撑体系之关系及近代西北区域经济的非均衡发展和内生动力问题。即若暂不过多地纠结于半殖民地半封建社会的既定前提,笔者拟将以其产业部门结构及其地理分布变化,资本、商品结构和市场供给能力的变化是否对区域商品市场变动和经济发展具有主导能力为标准来讨论此问题。而且,在本研究中,笔者认为选取近代西北商路上的城市的经济发展状况的相关文献资料来证明笔者所讨论的问题是可行的。这不仅是因为,近代西北商路上的城市在其整个区域市场体系居于重要地位是显见事实,更关键理由在于:城市经济的发展及其相应的商品结构变化,能切实反映出近代西北区域商品市场变动状况和区域内产业变化和地理分布状况。在此还需说明者,为与现代经济学中纯粹强调供给与需求是否均衡导致市场变动的“均衡”概念相区别,本研究中的“非均衡发展”主要是指近代西北作为一区域商品市场其内部各个不同地区间的社会生产商品化程度差异及西北自身与中国其他区域商品市场在此方面的发展水平差异而形成的近代中国社会经济发展的差序格局。另外,本研究采用的西北概念倾向于接受樊如森教授所作论断,但考虑到其本身的时间跨度,笔者以为“西北”系指广义的西北,即除包括潼关以西的晋、陕、宁、甘各省而外,还要列入绥远、外蒙古、新疆。①请参见樊如森:《民国时期西北地区市场体系的构建》,中国经济史研究2006年第3期,第158-167页。而近代西北商路主要是指 :“大北路 ”、“东路 ”、“甘京水路 ”、“青藏路 ”、“甘陕路 ”、“甘川路 ”。但蒙古分离后 ,“大北路 ”贸易亦随之衰落,②历史上,“大北路”、“东路”主要是指新疆、漠北与内地贸易的通道。“大北路”即著名的“大草地路”,亦称“驼路”。它主要是平津商帮,自北京出发,经居庸关、宣化、张家口,至归绥后向北,经土谢图汗部赛音乌苏分途,向北去库仑、恰克图,向西北经乌里雅苏台、科布多,再南行至北疆重镇古城。“东路”是新疆与内地贸易的又一通道。即是沿丝路古道,经西安、兰州、酒泉、玉门、嘉峪关、哈密至新疆。两相比较,新疆与内地贸易之第一通道为“大北路”,而少许则经由东路。其原因则在于:大北路用骆驼运输,时间短、费用低,沿途关卡少。如走大北路从归化至古城只需70天即可,而走“东路”从西安至哈密,沿途关卡甚多,需耗时5月。又,新疆与内地相联的商路:自嘉峪关趋哈密为一路,秦、陇、湘、鄂、豫、蜀商人多从此路而行;自古城分道西北往科布多地区,外蒙古商人一到秋季便携带畜产品以交换麦谷缯帛而回;沿天山北行取道绥远以达伊犁、塔城为一路;循天山南行取道吐鲁番以达疏勒、和阗为一路。[4]而西北特别是新疆与内地的贸易除走小草地路至京津外,也分途于兰州接“甘京水路”、“甘川路”、“甘陕路”和内地市场勾连。在国际商路方面,则主要有新疆与苏俄和南亚的贸易的商路。如在晚清,新疆四道就皆有俄商足迹,俄商通过镇、迪、伊、塔两道控制着北疆的塔城、伊犁、乌鲁木齐、吐鲁番、哈密等地,通过阿克苏、喀什噶尔两道与南疆的阿克苏、乌什、喀什噶尔、莎车等地进行贸易。

二、商路及其城市与近代西北区域产业升级的支撑体系

区域产业升级进程中,一体化市场体系之形成尤为关键。在近代西北,商品和生产要素依随以城市为核心的商路的聚集或流动,使商路经济带成为区域商品市场一体化的重要支撑。由此,商路经济带的商品和生产要素流动因应于其产业结构变迁而呈现的不同区域或部门间的商品交换,成为了区域经济发展的动力。就此意义而言,商路经济带,尤其是商路上的城市的经济功能发挥,对于促进区域内统一的市场体系的形成产生了重要影响。它既是区域产业结构升级或变迁中的诱导力量,又是其内在的支撑力量。

首先,以商路经济带上的重点城市或区域市场为中心,近代西北开始逐渐形成高、中、初级相配套的商品市场体系,包括初露端倪的相对配套的要素市场体系。因为:

在商路经济带上,一些区域中心市场是西北现代产业中心所在,(详见后文相关证明)其区域经济辐射能力强,并因能提供相对良好的金融、仓储、加工等辅助服务而成为整个区域市场中的高级市场。如西安市场、兰州市场、西宁市场、银川市场、乌鲁木齐和古城 (今奇台)市场。以兰州为例,它作为甘宁青区域最大的商业都市,以五条商路勾连全国市场。即“东通秦豫为东路;南达巴蜀为南路;北通宁夏、包头、归绥为北路;西通新疆、俄领地为口外;西南通青海、西藏为西路。”[1]它还一直是西北皮毛市场最重要的区域中心市场。在其鼎盛时期,据统计,1932年至1934年,其皮毛输出总值分别是7,088,670元、6,640,272元、10,058,197元,分别占三年出口总值的48.37%、43.08%、52.01%。[2]乌鲁木齐和古城市场:直至清末,乌鲁木齐和古城都不失其为北疆重要的中心市场。其中,古城“绾谷其口,处四塞之地,其东自嘉峪关趋哈密为一路,秦陇豫蜀商人多出焉;其东北自归化趋蒙古为一路,燕晋商人多出焉;自古城分运西北方向往科布多,为通前后营路,外蒙古人每岁一至,秋来麦谷,并输毛裘皮革易增帛以归,又循天山而北为北路,取道绥来以达伊犁、塔城,循天山而南为南路,取道吐鲁番以达疏勒、和田。故古城商务以新疆为中枢,南北货悉自北转输,廛市之盛为边塞第一”。[3]

不仅高级市场如此,区域内的主要中级市场也依随商路分布。

“青藏”商路出西宁接兰州而与全国市场相联。在此商路,河湟市场、丹噶尔市场 (即今之青海湟源)、玉树海南市场一直是近代西北重要的中级市场。在丹噶尔市场 (即今之青海湟源),据光绪时所撰《丹噶尔厅志》记载:“嘉庆道光之际,以丹地商业特盛,青海、西藏,番货云集;内地各省,商客辐辏,每年进口货价至百二十万两之多。”其经济辐射力自嘉道后向东北远达京津;向东南伸入长江中下游的汉、沪一带;向西北则至天山北路;关中、中原自不必论。因此有学者认为,正因为丹噶尔贸易的长期存在,青藏高原及甘南一带才得以成为全国市场的一个组成部分。[4]

“甘京”商路西接东路和青藏商路,以兰州为中心,其南端深入甘南藏区并和川西相联,其北段过河套地区,并就平凉而分途南接西安。河套地区市场不仅是传统的蒙汉民族贸易市场,在近代更是华北勾连西北的重要孔道。如石嘴子市场作为重要的羊毛中转市场,其在清前期,政府就曾专设主簿管理蒙汉贸易。而在甘南河州市场、拉卜楞市场是近代西北皮毛的重要的产地市场,其贸易辐射面包括甘、青、川之间的广大地区。尤其因应于羊毛外贸的发展,此类市场上还出现了一种特殊的经营主体——洋行商。如据记载,自光绪初以来,在河州的外国洋行有新泰兴洋行、高林洋行、聚利洋行、仁记洋行、天长洋行、端记洋行、普伦洋行,其终端市场在英德等国。[4]

“东路”不仅东联青藏商路、甘京商路、甘川和甘陕商路,还西向接中亚和南亚商路。在此,其主要区域中级市场则有:肃州市场,伊犁的塔尔巴哈台市场、哈密市场和以和阗、喀什噶尔和阿克苏为中心的南疆市场。一些学者的研究表明,肃州直到清末民初,仍是重要的区域中心市场。光绪七年 (1881年)其被开为商埠后,其贸易亦相当繁盛。在此,沿东南而来者主要是陕西大布与纸张;沿西路而来者主要是葡萄干、杏干、棉花及各种俄货等;沿北路来者主要是火柴、布匹、器皿等京津杂货;敦煌棉花亦在此地集中;青海的皮毛、牲畜则越南山而来。城内外各种商店多达数百家。[4]哈密在清代为新疆东部地区重要的羊毛市场。同光之役以后,哈密作为重要货物中转市场,其市场幅射面,西北至古城、乌鲁木齐,西至吐鲁番,北至巴里坤,东南至酒泉、敦煌。

在中级市场之下,则是大量的以集镇或寺庙等位主的初级市场。据1930年代初国民政府内政部调查统计,西北的绥、察两省,人口在千人以上的市镇察哈尔省有315个 (其中县城16个,市镇299个);绥远省有365个 (其中县城17个,市镇348个)[5];黄河上游的甘宁青地区,在民国时期农村集镇有570多个。[6]

不仅如此,在初露端倪的要素市场方面,商路经济带上主要区域市场,尤其是城市市场的要素流动或价格变化,对区域经济发展的促进或抑制作用业已显露。以银行业的发展为例:

至上世纪二十年代末之前,西北地区未有现代银行业,其金融业务基本依靠传统的票号、钱庄进行,资本要素市场发展及其对区域经济发展尤其是现代产业的聚集或升级之影响并未凸显。但此后,西北现代银行业相对较快发展并开始迅速形成以大中城市为中心的市场布局体系,甚至成了西北主要城市的现代产业聚集区兴起的重要原因。至此,资本要素市场开始在西北区域经济发展扮演着越来越重要的作用。

如1930年,在西安,陕西省银行开业,西北始有第一家现代意义上的银行业。1934年中央、交通、农民、金城、上海各银行相继进入西北,设总部于西安,再设办事处和分行于西北其他省份。位于兰州的甘肃省银行1940、1941年经政府注资加上从银行提拨公积金后,其实收资本达800万元,比1939年增加7倍。至1945年,该行开设8个分行,2个外省办事处,68个省内办事处和分理处。[7]此外,1900年,操纵新疆的经济命脉,使其财政金融丧失独立的华俄道胜银行,先后在喀什、伊犁、塔城、乌鲁木齐等城市设立分行,并在其他地方设立办事处。

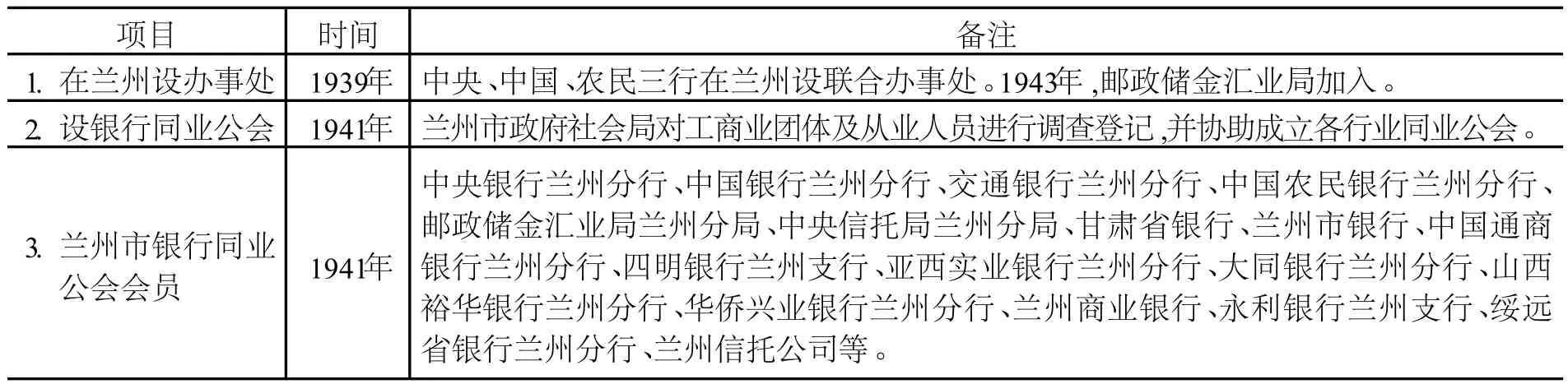

西北城市中的现代银行业的较快发展,还可从其银行同业公会的发展状况窥视一斑。以兰州市银行同业公会为例,见表1。

表1 民国时期兰州市银行设办事处及同业公会会员统计(1939—1943年)

从上材料管中窥豹,可发现:西北近代金融业的发展不可不谓发展较快,而且,其资本供应能力的增强也再次说明,近代西北城市现代产业聚集功能的凸显是以整体的产业变迁为基础。此种基础亦是西北作为后发展地区因应于产业结构变迁而逐渐获得自我发展能力的明证。如银行资本已迅速显示出其对区域商品市场变动和区域经济发展的影响力。以兰州汇兑行市为例,未有现代银行之前,其汇兑行市基本为传统钱商操弄,但现代银行业的发展则改变此种情况。时人记载,“去夏 (1934—笔者所注)兰州尚沿用银两制度,汇款仍以银两为单位,至付款时双方再以兰平折合现洋”。[8]而到了1936年7月,中央银行兰州分行“由沪运到一元券五十萬元,不兼月业已发行净尽”。[9]

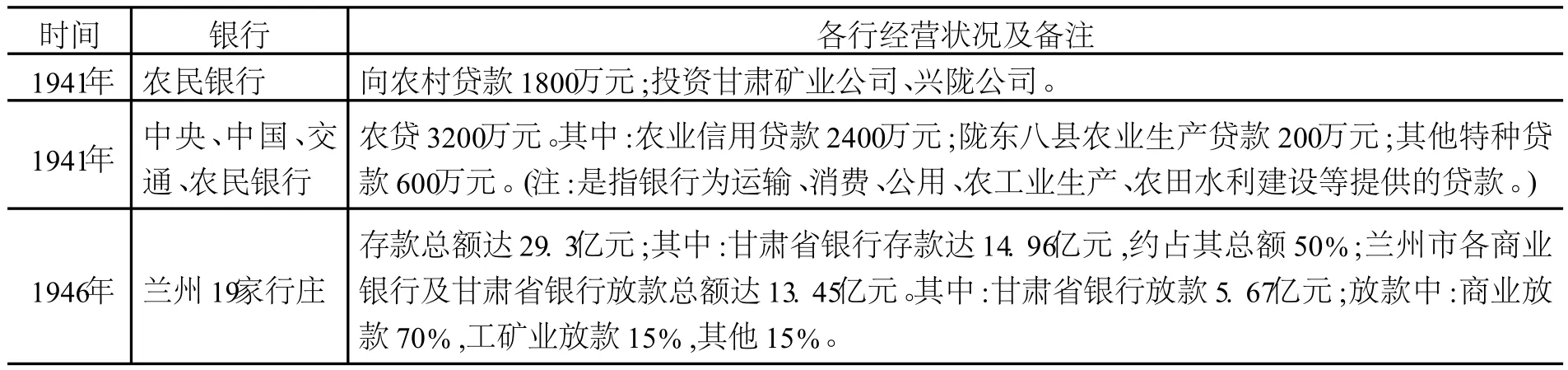

不独如此,金融业对现代工业和农业的资本供应作用同样较为突出。仍以甘肃为例,正如相关研究成果所证明的那样,甘肃现代工业企业的资金来源主要是国家财政拨款 (如资源委员会在甘肃的投资)和银行的投资 (如中国银行投资组建的雍兴公司)。(见表2)

表2 民国时期甘肃部分银行业存放款统计(1941—1946)

综上均证明,以商路经济带上的重点城市或区域市场为中心,近代西北正在逐渐形成高中初级相配套的商品市场体系,包括初露端倪的相对配套的要素市场体系。而在此需补充说明者:过往的此类研究,尤其是在有关特定商品贸易的研究中,因强调天津、上海这类市场的突出作用,而未能揭示出以商路经济带上的城市为核心的西北区域市场的完整性和统一性。[4]

其次,商路经济带上的主要城市成为近代西北的现代产业的主要聚集区,区域产业结构升级和转换开始凸显。以西安、兰州为据:

陇海铁路开通后,在以西安、宝鸡为中心的关中经济区,现代产业聚集功能凸显,其发展主要依托本区域市场的生产要素,且专业化和多样化效果亦日渐明显。在西安,未通铁路之前,它的经济功能与中国传统城市在本质上并无二致,甚至在陕西全省亦无一家较具规模的新式企业。但铁路通车后,其现代产业聚集功能却迅速凸显。其中,棉、毛纺织业迅速发展,先后开办纺织厂5家,毛织厂2家。且,相关行业亦随之发展。据载,中央银行最先投资50万银元,在咸阳建成机器打包公司,雇佣3000多名工人,可月打包3万余件。西北聚记棉花打包公司属民间集资创办。该公司于1933年在渭南西关建成投产,投资规模高达法币1亿元。而西北机器打包股份有限公司、潼关打包公司于其后也相继创办。此外,其他新式产业亦获得了较快发展。据统计,到战前为止,陕西全省兴办各类工厂32家。这些工厂分别涉及机器制造、电气、制粉、漂染、火柴、印刷、制革、化学酸、制药等产业。[10]就此,其区域经济发展呈现出由“荒凉之地,一变而成繁荣商埠”之景象。[11]

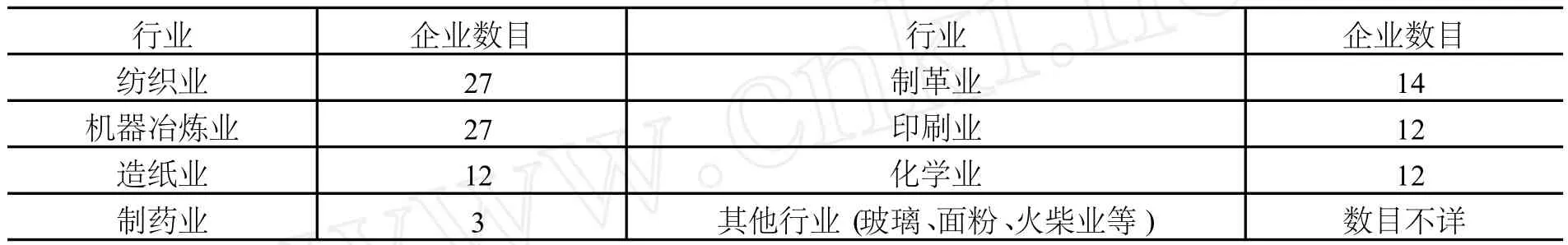

以兰州为核心的陇右经济区,左宗棠创办兰州机器织呢局虽是其现代产业之肇端,但受诸多因素之影响,其现代产业发展在较长时段内却成效不显。而抗战军兴,国民政府重视西北开发,此时期,除纺织和制革业外,机制、电气、化工、面粉、翻砂、火柴、印刷等产业亦快速发展,其现代产业聚集功能开始凸显。据载,在其繁盛时期,兰州的新式的工厂曾由战前仅有的25家,在短短两三年内迅速增至97家。[10](见表3)

表3 抗战军兴时期,兰州企业分产业统计 单位:个

此外,在西宁和银川、乌鲁木齐等城市中,其现代产业聚集功能虽不如兰州、西安那样之凸显,但此趋势亦是客观存在。这些城市的现代产业主要集中在面粉、制革、纺织、造纸印刷、制药业等领域。尤为突出者,在新疆,现代产业聚集主要发生在其商路上城市更属客观事实。如以其近代化产业发展较鼎盛时期为据,在此期之内,其兴办的电力工业、机械修理、印刷工业、木材加工业、食品加工业,以及金属冶炼厂、制酸厂、天山化学工厂、新丰纱厂、明新玻璃厂、陶瓷工厂、新民工艺厂、制皂厂等,还有自来水公司、制毡厂、皮革厂、缫丝厂等工业加工设施,均分布于新疆对外贸易的商路的城市如迪化、伊犁、塔城、喀什、阿山等地。①笔者亦需指出,尽管在此时期,新疆现代工商业发展之背后能看到明显的前苏联因素。因为,此期新疆为盛世才控制,盛世才曾较长时间与前苏联勾结,而前苏联也一直有控制和侵占新疆之祸心。盛世才也曾以此为凭借与国民政府进行政治上的讨价还价。

需强调者,在此,笔者应首先指出,尽管近代西北,其经济现代化程度明显相对地滞后于中国其它地区,但从其肇端开始,尤其是抗战军兴之后,国民政府开发西北,其加速发展趋势亦非常明显。如陕西1937年工厂数占全国的比例仅为0.25%,1942年上升到10%左右;同期甘肃工厂数、企业资本数、工人数分别由占全国的0.23%、0.08%、0.2%,上升到了3.69%、3.19%、3.26%。[12]而宁夏、青海的近代工业基本是从无到有。但笔者更以为,现代产业聚集于商路上的主要城市,并呈现出的加速发展趋势,这表明其区域内以技术进步为基础的产业结构升级和转换确已开始呈现。现代产业自身的比较优势具有了呈现的可能性。

第三,以商路及其城市为核心的交通运输网络的形成及运输能力的改善,加速了商品和生产要素的流动。

因应于西北独特的环境,其商品和生产要素流动基本依托商路进行。在上世纪20年代之前,其交通仍基本处于传统的驿运时代。[13]但此后,不仅其近代化交通建设有加速发展之趋势,而且传统运输方式亦曾发挥突出作用。二者以商路依托,加速了区域内商品和生产要素加速流动,就此意义而言,商路经济带为近代西北区域产业升级提供了重要支撑。于此,笔者将主要以铁路、公路和传统的驿道运输为据加以证明。

铁路方面,经光绪至北洋时,京绥 (张)铁路延至包头后,加强了“甘京”商路的市场辐射能力和资源配置能力。如包头已是勾连西北市场的最为重要的商品集散中心。“平、津、陕、甘、内外蒙古之货物,皆聚散于此,在军事上、商业上极为重要。”[14]抗战军兴之后,陇海铁路通车,并向西延展至甘肃,加速了以西安、宝鸡为核心的关中现代产业聚集区的形成。

公路方面,以商路上主要城市为核心贯穿主要经济区的交通运输网络逐渐成形。其中,在区域内,陕西在30年代就初步形成以西安为中心的公路交通运输网。①资料反映,当时陕西修建了:西安—朝邑、西安—南五台、西安—周至、三原—渭南、咸阳—榆林、渭南—蒲城、渭南—大荔、凤翔—陇县、汉中—宁羌、西安—界牌关 (陕鄂交界)、绥德—宋家川 (吴堡)、富平—宜君等十多条公路。这些公路大体与传统的川陕商路、陕鄂商路相一致。而且笔者以为,尽管它们的修建有抗战军兴前后的特定背景和地方政府追求现代建设之缘故,但从区域经济发展之角度看,它们仍主要具有沟通大西北与大西南和长江中下游市场之联系之功能。(参见陕西省银行经济研究室编:西安市档案局西安市档案馆编:《陕西经济十年 (1931年—1941年)》,1997年12月内部版,第244页。)甘肃形成了兰州为中心的公路交通网络。②国民党中央党部国民经济计划委员会:《甘肃省之经济建设 (中华民国26年2月)》,西安市档案馆编:《民国开发西北》,2003年10月内部版,第553-554页。按:据该材料记载:在30年代全面抗战爆发之前陆续修建了西兰公路甘肃段、甘川公路兰州—天水段、兰州—临洮段、兰州—临夏段等,通车单程达两千多公里,并在建或计划修筑的有一千多公里。宁夏形成以银川为中心的公路交通网络。③此间,宁夏1933年建成“三大干线”,即宁包线300公里、宁兰线375公里、宁平线150公里。“四大支线”,即宁盐路140公里、宁灵20公里、银预157公里、银定75公里。(参见张中岳:《宁夏调查三则 》,《开发西北 》月刊 ,第2卷第4期 ,1934年10月15日。马如龙:《宁夏省近年来之经济建设》,西安市档案馆编:《民国开发西北》,2003年10月内部版,第561页。)青海形成以西宁为中心的公路交通网。④青海建省以后,地方当局将交通建设列为政府六大中心工作之一,交通运输事业得到初步的发展,主要修建了西宁—民和、西宁—循化、西宁—门源、西宁—互助、西宁—玉树、西宁—同仁、西宁—都乐、西宁—贵德等公路,初步形成以西宁为中心的地方交通网。(参见国民党中央党部国民经济计划委员会:《青海省之经济建设 (中华民国二十六年二月)》,西安市档案馆编:《民国开发西北》,2003年10月内部版,第569-570页。)新疆则形成以迪化 (乌鲁木齐)、哈密、伊犁为核心区域内的依托商路的公路交通网。⑤30年代初期新疆完成新疆—绥远公路,1935年又改善了迪化—伊犁、迪化—哈密两段公路,这样横贯北疆的公路干线全线贯通,全长1895公里。至1936年,新疆全省公路通车单程3929公里。(参见谷苞:《西北通史》第五卷,兰州大学出版社 ,2005年 ,第 202页。)区域间的公路交通建设方面,贯通大西北的西兰、兰新公路得以修建和加以改善,同时兰青、兰宁公路得以改善,甘川公路也得以建成,形成以兰州为中心的西北公路交通运输网络。⑥兰新公路全长1971公里,于20年代初成形,并1937年重建后于1939年1月全线通车。西兰公路是西北最好的公路。甘川公路亦被改建使甘肃到四川的路程缩短了400余公里。甘青公路20年代可通车,1938年3月重建,1939年9月通车。另,甘肃省内的岷夏公路由岷县—临潭—卓尼而达夏河,全长261公里。至抗战胜利,甘肃全省共修通支、干线公路26条,修通单程为4501.7公里。(参见李世华、石道全:《甘肃公路交通史·古代道路交通·近代公路交通》,人民交通出版社 ,1987,第 227页。)而且,青藏商路上,以西宁为中心,西宁可北通新疆,西进西藏,东达兰州,南下四川,青海的内外交通运输网络基本形成,全省公路长3078公里,可通车2336公里。⑦抗 战全面爆发后,青海主要修建了青藏公路玉树段 (西宁—玉树)827公里,1944年9月建成。宁张公路 (西宁—张掖)452公里,西宁—临夏公路244公里,西宁—湟中鲁尔沙公路。(请参见青海公路交通史编委会:《青海公路交通史·古代道路交通·近代公路交通》,北京:人民交通出版社,1989,第254页。)甘京商路上,宁夏对“三大干线”进行整修,至1945年宁夏共建成公路1565公里。新疆依托商路修建和改善了自身的公路系统。⑧据载,抗战军兴的全面展开,新疆依托商路进行公路建设,在原有基础上新建了额敏—塔城、迪化—焉耆—阿克苏、阿克苏—喀什、喀什—和阗等各段公路。至1942年全疆公路3423公里,形成东路:迪化—奇台—阿山线、哈密—镇西线、迪化—吐鄯—哈密线;西路:迪化—伊犁线。北路:迪化—塔城线、迪化—阿山线;南路:迪化—吐鲁番—和阗—婼羌线,库车—和阗线、库尔勒—婼羌线。(参见新疆社会科学院历史研究所:《新疆简史》第3册,乌鲁木齐:新疆人民出版社 ,1980年 ,第 272页。)此外,陕西在原有交通道路的基础上增建了汉白公路和宝平公路,贯通了大西南、大西北以及进入鄂中地区的通道。①据资料记载,至1946年陕西全省公路通车里程数达4768公里,其中省辖路线2287公里,形成了西兰、陕川、汉白、咸榆等公路为主干的公路交通网。(参见张岂之、史念海、郭琦:《陕西通史·民国卷》,西安:陕西师范大学出版社,1998,第 257页。)

需指出,西北未有近代交通运输之前,传统的驿道和大车道逐渐多与商路重叠,而成为西北区域市场商品和生产要素流通之孔道。而至近代,特别是抗战军兴期间,西北的近代交通运输虽有相应发展,但传统驿道运输仍是其以商路及其城市为核心的交通运输网络的重要组成部分。驿道运输以骆驼、骡马和大车为主,行走于驿道和大车道,联络城乡、集散物资。以陕、甘驿运为例,陕西驿运自1940—1945年9月,历时四年九个月,输送各种物资90多万吨。甘肃整修8条驿道3351公里,10条大车道4821公里,总共长8172公里。据民国38年 (1949年)统计,全省共完成货运量158.25万吨,货运周转量6110万吨公里,其中汽车运输完成28万吨和4148万吨公里,分别占17.7%和67.88%;民间运输工具完成130.25万吨和1962万吨公里,分别占82.3%和32.12%。②此期,甘肃驿运业迅速发展,形成了以兰州为中心的干支线运输网。主要干线有兰猩线 (兰州—猩猩峡)、兰天线(兰州—双石铺)、兰西线 (兰州—西安)、兰宁线 (兰州—中卫)等,支线则遍及全省。(参见李世华、石道全:《甘肃公路交通史·古代道路交通·近代公路交通》,北京:人民交通出版社,1987,第313页。)在宁夏、青海和新疆,传统运输亦仍在承担商品和生产要素流通作用。③宁夏依靠黄河的传统航运依然占据主导地位。有资料显示,汽车运输能力是很低的,客运周转量每年平均140万人公里,货运周转量约2万吨公里。客货换算周转量16万吨公里,仅相当于现今一辆带挂解放牌汽车的生产能力。(宁夏回族自治区交通厅编写组:《宁夏交通史先秦一中华民国》,北京:人民交通出版社,1988年,第272页。)青海驿运状况,民国33年 (1944年)的统计,省驿运处共征雇驮马1076匹,车辆1146辆,驿运货物计12511吨,总计为703080吨公里。在新疆,传统的驿道运输亦承担着主要角色,请参见《新疆维吾尔自治区交通史志编纂委员会:新疆古代适路交通史》,北京:人民交通出版社,1992。

其中,尤需强调者:其间,抗战军兴和国共内战的再度爆发,给西北商路及商路上城市的经济功能发挥带来了盛衰不同的影响,这更表明中央政府政策等外部因素变化在近代西北产业升级体系建构中起着相应的关键作用。即其经济发展的非均衡因素是客观存在的。而相关学人的研究成果于此判断之成立提供了关键支持。④参见王云飞:《民国时期西北地区的交通建设与分布》,中国历史地理论丛,2007(4),第127-135页;李建国:《简论近代甘肃的驿运业》,甘肃社会科学,1995(2),第86-87页;杨洪、朱小秋:《试论近代西北交通建设》,西北大学学报 (哲社版),1994(4),第60-65页;向达之:《试论近代后期西北地区工商业经济的严重萎缩》,甘肃社会科学,1993(6),第133-138页。

三、商路及其城市与近代西北产业结构转换内在因素的非均衡发展

而研究表明,自然条件及资源禀赋、人口数量、人力资本、技术因素、资金供应状况、商品供应状况、环境因素、管理体系、制度因素、基础设施等是区域产业升级能否实现的主要影响因素。由此观之,在近代西北商路经济带,生产诸要素依随商路的城市或聚集或流动,不仅使得上述因素成为了其区域产业升级的重要条件,亦是其区域经济非均衡发展的内在原因。

首先,在近代西北,商路及城市依托其主要经济区,沿途自然条件及资源禀赋较好,为人口主要聚居区。如以兰州为中心,其向东通过甘陕商路、甘川商路进入长江中下游和西南、华南市场。沿途串联汉中(陕南)经济区、关中经济区、秦宝 (天水宝鸡)经济区、陇右经济区;兰州西接“东路”和“青藏路”两大商路,沿途即为河西经济区、河湟经济区;在其进入新疆后,接哈密、吐鲁番、乌鲁木齐和古城 (今新疆奇台县)经济区,并分别西向和南向接中亚、西亚和南亚商路。其沿途的阿克苏、乌什、喀什噶尔、莎车亦为新疆主要经济和商贸中心。兰州北向为“甘京商路”,则为以银川、中卫、石嘴山、包头为核心城市的河套经济区,并与华北和东北市场相联。这些经济区是近代西北主要商品产地市场和消费市场,但其地理分布上的非均衡性特征突出,而且,农耕区 (包括绿洲农业)和畜牧区交错分布。这表明在近代西北区域经济发展进程中,在自然条件及资源禀赋、人口数量、人力资本方面都呈现出集中于商路经济带之发展趋势。

其次,以商路及其城市为核心的经济带的商品供应状况及其结构变动是区域市场的商品供应状况、结构变动的具体反映。在近代西北区域市场上,以商路及其城市为核心的商路经济带沿线地区,农耕区包括绿洲农业与畜牧区交错分布,因此,其商品供应状况和结构变动也与此相一致。如以商品结构为据,通往新疆的商路上,内地运到新疆的货物主要是绸、缎、茶、纸、瓷器、漆器、竹木等货物;新疆运入内地的货物主要是新疆当地的土特产品,有棉布、棉花、玉石、玉器、羚羊角、贝母、甘草、铜制品、葡萄干、瓜果、畜产品等。“青藏”商路通过兰州联通外部市场,在此商路上,畜牧产品为输出大宗货物之首,次则为药材和土特产品,而输入则以布匹、粮食、茶等手工业产品和农产品为主。据载,“甘省地处蒙番,民间多事畜牧,故所产土货以羊牛、皮张为大宗[15]”“(作为一个极其重要的)商业的中心,兽皮、羊毛被集中到西宁,然后由陆路运至兰州。”[16]而在青海果洛地区“输出货物为牲畜、皮毛及鹿茸、麝香、贝母等药材”[17]还有“酥油、羊肠、食盐、沙金”,其中“年产纯金均可二万两。”[18]拉卜楞寺地区,既接“青藏”商路,亦通“甘川”商路,“羊毛始终占输出总额的第一位,皮张占输出总值的第二位”;[19]据本世纪30年代的调查,仅甘肃拉卜楞一地,其输出之商品包括:羊毛、狐皮、白羔皮、羔叉皮、猞猁皮、狼皮、羊皮、獭皮、黑羔皮、獾皮、狗皮、熟羊羔皮、马、牛、羊、羊肠子、蘑菇、酥油、鹿茸、麝香、羊油、牛油、蕨麻等。[20]

上述商品结构反映出,在近代西北,区域间商品交换在很大程度上还停留在互通有无层次,区域市场间的商品交换具有相互的外部依赖性。再者,鉴于其区域内部农耕经济和畜牧经济交错分布属客观事实,且其商品构成中,农副土产与 (手)工业品又呈明显二元状态,那么,此状态的背后是产业间技术、生产时效等诸多差异的非均衡分布。于此,商路及其城市的商品供给与需求能否实现均衡或非均衡,都须以区域间或区域内两大类商品交易之实现程度为基础。在此意义上,商路及商路上的城市自身产业升级因素发展不充分不仅是其区域经济非均衡发展的外在表征,亦应是其商品结构变动滞后和产生对外部市场依靠性的主要原因。但这也反向透视出西北区域经济发展具备内生动力的客观条件或因素是客观存在的。于此,我们还可从近代西北区域产业升级的资本供给状况中得以观察。

第三,近代西北区域产业升级的资金 (本)供给深受商路经贸状况变动之影响。如大规模的皮毛贸易成了近代西北最大的财富来源。据载,在青海,据《丹噶尔厅志》记载,早在光绪年间,经丹噶尔输往内地的商品价值约45.05万两白银,其中皮毛类共为34万两,约占总输出价值的75.47%。[21]另据周希武调查,20世纪初期,青海湟源一地,每年输出货物总值为79.77万两白银,其中羊毛输出为44万两、驼毛输出为6000两,各种皮类输出为20.25万两,皮毛共输出64.85万两,[22]占其总输出价值的81.3%;即使在皮毛输出最不景气的1932年,西宁输出商品总额为2204680元,其中毛类为1476960元,皮类为116360余元,皮毛类共为1593320元,约占其输出总值的72%。[22]而在农耕区比重较大的甘肃,皮毛输出在其商品总输出中亦占有相当比例。如1932—1934年间,其皮毛输出分别为7088670元、6640272元、10058197元,占其商品输出总值的48.37%、43.08%、52.01%。[23]宁夏“在未建省以前,仅有皮毛商业极旺,其他百货甚少。”[23]而据张其昀先生调查统计估算,1934年宁夏出口货物总值为228万元,其中羊毛为40万元,滩羊皮为50万元,此两项共为90万元,约占其总值的40%。①是年宁夏出口商品价值如下:“羊毛40万元;滩羊皮50万元;食盐45万元;枸杞40万元;甘草30万元;发菜8万元;其它15万元。”关于羊毛的价值,其又言:“宁夏羊毛品质甚佳,大都由黄河顺流而下,运至包头,转销天津,每年约一百万斤 ,价值20余万元。”(张其昀:《宁夏省人文地理志 》,《资源委员会季刊 》(西北专号 ),第 2卷第 1期,1942年3月 ,第228、224页。引自胡铁球:《近代西北皮毛贸易与社会变迁》,近代史研究,2007(4),第91-109页。)

地方财政资金的结构及其来源转变为主要依靠商路的皮毛贸易,也折射出近代西北区域产业升级必须的资金 (本)供给深受商路及其城市经济发展状况变动之影响。而在近代以前,与中国内地其他地区一样,在西北,其田赋占整个税收的80%以上。但时至近代,随着皮毛成为西北商路中的主要输出商品后,田赋占全部税收的比例锐减,而以皮毛为主的营业税迅速上升,在青海和宁夏甚至占据税收的半壁江山。据时人所言,“(青海)全省泰半人口是生活于畜牧的,因此城市的繁荣与存在不但赖于畜牧副产品,全省最大宗的羊毛,即全省政税收入的大部。依省当局公开报告:近年市状每年皮毛收入为五十万零二千余元,就是青海四万余石田赋,折银征粮及开垦地价收入,每年为二十一万二千五白余元,尚不及皮毛税收之巨……可知羊毛是青海全省经济的重心了。”[23]同时,相关学人的研究也表明此判断成立。如胡铁球先生通过对相关文献梳理,发现皮毛贸易兴盛之后,西北地区输出商品货币收入约70%是来自皮毛产品,青海、宁夏的财政收入主要来自皮毛贸易。而且即使在农耕区比重较大的甘肃,以皮毛贸易为主干的营业税在整个税收中亦有一定的比重,且有不断攀升的趋势。[22]①胡铁球以相关文献为据,指出皮毛贸易在近代西北地方财政收入中的重要性。他指出,青海在1932、1933、1934年的整个财政收入分别为843182、846062、875172元,其中皮毛等营业税收为460085、460085、510617,分别占整个税收的54.56%、54.37%、58.34%,这还不包括契税等商业税,可见青海从皮毛经营中所收的税额至少占其全部税收的55%以上,而青海田赋的比重,在1932、1933、1934年分别为31%、30.01%、33.50%。宁夏皮毛等商业税收虽不及青海之重,但其商业税也是其税收的主要来源之一,如在1933、1934年,其全部财政收入分别为1434704、1536748元,营业税为785194、783388元,分别占全部税收的54.72%、50.97%。而1933、1934年宁夏田赋的比重分别为34.23%、39.46%。(另请参见充一:《陕甘宁青绥五省之财政》,秦孝仪主编:《革命文献·抗战前国家建设史料——西北建设 (三)》第90辑,台北,“中央文物供应社”,1981,第283页)而在农耕区的比重比较大的甘肃,以皮毛贸易为主干的营业税在整个税收中亦有一定的比重,且有不断攀升的趋势。如在1932、1933、1934年,其营业税分别为401830、429942、1797704元,占税收的比例分别为7.76%、11.10%、20.95%。(另请参见充一:《陕甘宁青绥五省之财政》,第282-284页)

上述材料再次显示,在近代西北,商路及其城市的经贸状况变动,尤其是特定商品贸易状况之变动决定了区域市场的资金 (本)供给变动状况。资金 (本)供给的严重单一性应与其区域经济发展产业发展不平衡,产业升级或转换不充分密切。因为,相关产业之发展仍急需依靠自身技术进步创造市场需求,获取资本供给能力。但这仍然反向透视出西北区域经济发展具备内生动力的客观条件或因素是客观存在的。

四、结 语

本研究认为,在近代西北,以商路上的城市为核心的统一市场体系的形成,包括其中初露端倪的要素市场体系的逐渐成形表明:商品和生产要素依随商路上的城市而聚集或流动是其区域经济发展和商品市场变动的重要特征。而且,其现代产业和资本等要素均集中分布于商路经济带——尤其是商路上的城市——的突出作用即在于:①在近代西北,城市功能转换与后发展地区产业升级及其区域经济发展的内生动力发展密切相关;②商路经济带,尤其是商路上的城市,深度关涉于其区域经济发展中的产业结构和布局变化;③它显示出商路经济带——尤其是商路上的城市——在技术、资源禀赋、资金供应状况、商品供应状况、交通基础设施的相对改善等因素在其区域经济发展中的作用已日渐凸显;④以城市为核心的商路经济带中具有多元经营主体和多样的资本组织形式,其发展过程中政府作用日益凸显,这亦表明其区域经济发展中管理体系和制度因素亦开始发挥突出作用。但前述因素因集中作用于以城市为核心的商路经济带而使其在近代西北区域经济发展中具有地理分布的不平衡性,同时此类因素自身作用的发挥亦不充分。就此而言,以城市为核心的商路经济带的成型,不仅是其区域商品市场变动的重要特征,亦是其产业结构升级的诱导力量和具体支撑,更是其区域经济非均衡发展的重要根因。申言之,商路上的城市的功能转换与后发展地区产业升级之关系说明,近代西北作为中国的后发展地区,其区域经济发展并不缺乏内生动力。因此,如何根据历史传统加快商路上城市的功能转换,更进一步地扩展其经济辐射和带动能力亦是当下西北区域经济发展中的突出命题。

[1]王金绂.西北地理[M].北平:立达书局,1932:417-418.

[2]朱镜宙.甘肃最近三年间贸易[J].开发西北,1935(5).

[3]钟广生.新疆志稿·商务 [M].卷二,民国 20年 (1931)铅印本.

[4]魏丽英.近代西北市场的地理格局与商路[J].甘肃社会科学,1996(4).

[5]贺杨灵.察遂蒙民经济的解剖[M].上海:商务印书馆,1935:69-71.

[6]黄正林.近代甘宁青农村市场研究[J].近代史研究,2004(4).

[7]朱迈沧.甘肃省银行总行致兰州市银行业同业公会的公函[R].甘肃省银行档案 53-1-391:86-87.

[8]中央银行经济研究处.各地金融市况[J].中央银行月报,1934-07(第 3卷第 7号).

[9]中央银行经济研究处.各地金融市况[J].中央银行月报,1936—08(第 5卷第 8号).

[10]经济部秘书处.西北工业之现状及改进办法[J].经济情报丛刊,1943(16).

[11]申晓云.国民政府西北开发时期的城市化建设步骤述论[R].民国档案,2007(1):75-81.

[12]陈真.中国近代工业史资料第四辑[M].上海:三联出版社,1961:96.

[13]王云飞.民国时期西北地区的交通建设与分布[J].中国历史地理论丛,2007(4).

[14]陈赓雅.西北视察记[M].兰州:甘肃人民出版社,2001:42.

[15]马平.近代甘青川康边藏区与内地贸易的回族中间商[J].回族研究,1996(2).

[16]汤逸人.西北皮毛业之现状及其前途[J].建国月刊,1936,15(6).

[17]绳景信.果洛及阿瓦行记[J].边政公论,1945,4(4-8).

[18]吴景敖.川青边境果洛诸部之探讨[J].新中华,1944年复刊,第 2卷第 2期.

[19]党诚恩,陈宝生.甘肃民族贸易史稿[M].兰州:甘肃人民出版社,1988:55.

[20]李式金.拉卜楞之商业载方志[J].边政公论,1936,9(3-4).

[21]张庭武修.丹噶尔厅志卷 5[M].甘肃官书局,宣统 2年 (1910):1-17.

[22]胡铁球.近代西北皮毛贸易与社会变迁[J].近代史研究,2007(4).

[23]张元彬.一蹶不振的青海羊毛事业[J].新青海,1933,1(9).

Abstract:Concerning the relationship between trade route and its urban function transformation in the north-west ofmodern China and regional economic development,the academic circle used to think that itwas benefical to the commercialproduction of the modern west-north of China.However,the important impact that the change of the industry sector structure and its geographic distribution,the change of the capital,commodity structure and its market supply capacity had brought about the effected on the regional economic development in the modern west-north of China shows that:In the modern north-westofmodern China itwas not only the character of the regional commoditymarket change that the gathering or flow of goods and production factors in accordance with the city of the trade routes n the north-west of modern China and for med trade route economic zone,but also the induce force and special support of the industry structure upgrading.And itwas also the important reason of the regional economic non-balance development.Furthermore,the relationship bet ween the city function transfor mation of the commodity trade route in the north-west ofmodern China and regional economic development showed that,as a pre-developing region,the north-westofmodern Chinawas not shortof the intrinsicmotivation of the regiona commoditymarket change and the developing of regional economic.so,an outstanding proposition is thatwe should how to make the trade route and its urban can play a inherent key role in the developmentof regional economic in the north-westof China according to its historical tradition,at the same time,to further expand its economic radiation and promotion capacity.

Key words:the urban functional transition;the regional industry upgrading;the pre-developing regional;the trade route of the modern north-west of China

(责任编辑 何志刚)

On the North-west Trade Route and Its Urban and the Industrial Upgrading of the Developing Regions and Its Non-balance Development

XIE Liang1,2

(1.The School of M arxism,Lanzhou JiaoTong University,Lanzhou 730070,China;2.The School of International Relations and Public Affairs,FuDan University,Shanghai 200433,China)

F129

A

1009-1505(2011)02-0026-11

2011-01-12

教育部人文社科基金青年项目《非均衡发展中的商路变迁与近代西北商品市场变动》(09YJC770028)及国家社科基金西部项目《灾荒与近代西北民间赈济》(10XZS017)资助的阶段性成果

谢亮,男,四川平昌人,兰州交通大学马克思主义学院副教授,博士,复旦大学公共关系与国际事务学院博士后,主要从事中国近现代政治史、经济史研究。