中国粮食市场的动态均衡模型及粮食安全调控

孙鹤,张海翔

(云南农业大学经济管理学院,昆明650201)

中国粮食市场的动态均衡模型及粮食安全调控

孙鹤,张海翔

(云南农业大学经济管理学院,昆明650201)

由于价格变量同时出现在需求函数和供给函数中,又由于使用数据建模时需求和供给的均衡量是同一数据,通常估计得到的两个函数中价格的符号经常与经济学理论相悖。文章通过对模型的精心设计,使用完全信息极大似然估计,建立了与微观经济理论相符的中国粮食市场动态均衡模型。在此基础上,从数量上分析了决定市场出清的主要变量的作用。最后,从中国粮食安全的角度出发,讨论了政府调控粮食市场的基本原则和策略。

市场动态均衡;粮食安全;政府调控;联立模型;完全信息极大似然估计

0 引言

历经三十余年的改革开放,中国的粮食流通体制发生了天翻地覆的变化,中国粮食安全问题得到根本性改变。目前,已经形成了以市场机制为基础、政府经济调控为辅的比较完整的具有中国特色的粮食流通体制。指令性粮食生产计划完全退出历史舞台,粮农根据市场情况自主做出生产决策。国家粮食战略储备体系业已建成,粮食支持价格政策运作日臻成熟,粮食进出口管理逐渐完善。根据粮食市场供求情况政府可以运用粮食储备吞吐、进出口管理、粮食保护价格、农业生产补助等多种工具对粮食供求平衡进行调节,以保证粮食供给,并奠定粮食安全的基础。粮食市场政府调控策略的正确实施关系到粮食生产者、消费者和经营者的利益协调,关系到能否调动生产者的积极性[1]。因此,深入探讨中国粮食市场供求的变动规律,加强粮食供求和价格预测,分析政府调控策略,不断完善政府调控体系并提高调控艺术,所有这些对于保障粮食供给和粮食安全有着重要意义。

1 中国粮食市场供求动态均衡理论分析

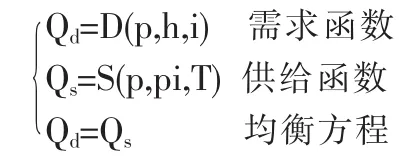

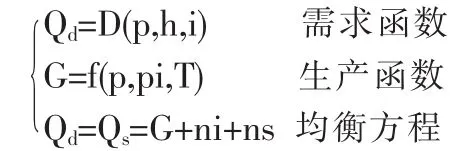

根据微观经济学局部均衡观点,粮食需求量是价格的单减函数,即粮食需求函数为Qd=D(p),Qd是粮食需求量,p是价格。粮食供给量是价格的单增函数,即粮食供给函数,Qs=S (p),Qs是粮食供给量。局部均衡实现时有,Qd=Qs,在数量均衡的同时,也获得均衡价格。也就是说,均衡的需求量和供给量,均衡价格都是内生变量。根据一般均衡的理论,一个商品市场上的均衡不是孤立的,会受到其它商品、要素市场的影响。这里,把粮食市场以外的因素视作外生变量进行分析。把影响粮食需求最重要的因素人口(h)纳入需求函数,把影响粮食供给最重要的因素粮食生产资料价格pi纳入供给函数。粮食供给函数等于生产函数加上净进口和库存净吐出。同时注意到,在中国的环境下,国内粮食市场与国际市场相对隔离,粮食自给率很高,净进口和净吐出数量不大。同时要注意到粮食市场均衡的动态性,随着时间的推移,市场均衡的基本条件也在发生变化。在较长的时间内,科技进步是粮食产量变动最重要的因素,故把科技进步纳入模型,用时间T来表示它。同时考虑随着生活水平的提高、经济的发展,工业用粮的增加,也可能增加粮食需求,这些综合影响用人均收入i的作用来表征。这样可供经济计量的模型可以写为,

或者,

G表示粮食总产量,ni和ns分别表示粮食净进口和库存净吐出,三者之和等于粮食总供给。在市场均衡的条件下,粮食总需求等于粮食总供给。对需求函数的定性认识是粮食价格对需求量产生一个负向作用,人口对粮食需求量有一个正向作用,收入也有一个正的作用。价格对粮食供给量或者生产量产生一个正的作用,粮食生产投入要素价格的作用应该是负向的,而表征科技进步的时间应该有一个正的作用。在市场出清时,粮食需求量等于粮食供给量。

2 粮食供求均衡联立方程组模型的设定和计算

在使用实际数据建立模型时,根据数据的可得性,粮食均衡供给量和均衡需求量使用粮食总产量加净进口,忽略了库存净吐出,他们的单位都采用万吨。粮食价格拟采用粮食零售价格指数或者收购价格指数,单位是当年价格关于上年价格的百分点。在试算中发现粮食零售价格指数比较合适。收入变量使用了城镇家庭人均收入,单位元。农资价格指数的单位与粮食价格指数相同。时间变量取1978年为1,以后逐年递增1。全国总人口的单位是万人。数据区间是从1978~2008年共31年的年度数据。数据来源主要是国家统计局统计数据库、各年中国统计年鉴、农业发展报告等。

表1 联立方程组完全信息极大似然估计主要计算结果

计算使用Eview计量经济软件实现。由于样本量不够大,联立方程组的估计在分别使用最小二乘法、权重最小二乘法、二阶段最小二乘法、权重二阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、似不相关法、最大矩方法等时,价格作用都不能得到与理论预期相符的结果。只有使用完全信息极大似然法可以得到合理的经济解释,这也说明需求方程与供给方程之间存在着误差和系数上的联系[2]。最终给出结果即是完全信息极大似然法的计算结果。

经过反复多次试算比较,表1中给出了有代表性的四组模型。模型1和2供给和需求函数都使用了双对数模型,需求函数中由于常数项不显著,故剔出。模型2的生产函数中剔出粮食价格可以提高拟合优度(注:剔出变量使得拟合优度提高在线性回归的普通最小二乘法中是不可能的,但是,这里是非线性方程组的完全信息极大似然估计),而在模型1中的生产函数又保留了它,这样便于经济意义的解释。

在模型3和4中,需求函数还是双对数模型,但没有使用收入变量而用了时间变量。没有估计生产函数而估计了供给函数,而供给函数使用了线性函数。此时,粮食价格的作用可以达到统计上显著,这样结合模型1和2可以全面认识价格变量的作用。同时,在模型3和4中对时间变量的幂进行人工选择以尽可能地提高拟合优度。

模型1:

需求方程:log(粮食需求量)=0.91log(人口)-0.01log(粮食价格)+0.02log(收入)

生产方程:log(粮食生产量)=10.62+0.03log(粮食价格(-1)) -0.11log(农资价格)+0.16(时间0.41)

均衡方程:粮食需求量=粮食生产量+净进口+库存净吐出

注:由于库存数据无法得到,其量很小,实际计算中忽略不计了。

模型2:

需求方程:log(粮食需求量)=0.90log(人口)-0.01log(粮食价格)+0.02log(收入)

生产方程:log(粮食生产量)=10.58-0.07log(农资价格)+0.16 (时间0.41)

均衡方程:粮食需求量=粮食生产量+净进口+库存净吐出

模型3:

log(粮食需求量)=-0.72+0.995log(人口)-0.04log(粮食价格)

粮食供求量=37620+23.0粮食价格(-1)-61.6农资价格+ 2019(时间^(22/35))

均衡方程:粮食需求量=粮食供给量

模型4:

需求方程:Log(粮食需求量)=7.77+0.23Log(人口)-0.03Log (粮食价格)+0.11年份^(3/7)

供给方程:粮食供给量=33771+12.6粮食价格(-1)-32.7农资价格+2363(时间^(22/35))

均衡方程:粮食需求量=粮食供给量

粮食价格在四个模型的需求函数中都不显著,价格弹性系数的估计都很小,在-0.01到-0.03之间,这有力支持了粮食需求缺乏弹性的理论认识。在生产方程或者供给方程中,由于迟滞一阶的粮食价格和农资价格有较强的共线性,又由于用于估计的数据是时间序列数据,表现的结果主要是一种长期的变化特征,而价格变动的影响主要是一种周期性短期调整,其影响主要在0到3年之间,再加上库存吞吐和进出口的影响与其交织,计量上它的作用不够显著。不过,在模型3和4中,供给函数的粮食价格和农资价格的影响可以达到显著的程度,这也说明在供给方面中除了生产者的反应外,库存吞吐、进出口可以对价格信号作出比较及时的反应。模型3和4的线性项供给方程的系数折算成弹性系数后与方程组1和2生产函数中的价格弹性基本一致。同时,模型1和2的拟合优度较大。综合经济理论分析和统计分析的结果,可以认为模型1比较好的描述了中国粮食市场上各个主要变量之间的数量关系。因此,经济意义的解释主要根据模型1进行。

3 经济计量结果解释与分析

根据模型1的需求方程,人口粮食需求弹性为0.9,即人口增加1%,粮食需求量将增加0.9%。如果以每年人口增长0.6%计算,每年平均需要增加粮食270万吨左右。如果人口增长逐渐为0,那么人口变动引致的需求将逐渐消失。粮食价格需求弹性为-0.01,即价格上升1%,粮食需求量将下降0.01%。可以看到在粮食供求均衡点附近粮食需求曲线几乎垂直,粮食需求非常缺乏弹性。价格变化和需求量变化十分不对称,价格变化幅度很大而需求量变化幅度很小,或者说,需求量变化一点将要求价格发生较大的变化。而养殖业用粮、收入水平、工业需求等综合因素对粮食的需求弹性,呈现单调增加趋势。平均来说,大约是0.02。1978~2008年,人均收入从171.2元,增加到10839.2元,增长了63.3倍,平均每年增加355.6元,每年约为14.8%。收入对粮食需求的边际效果大约是:每过一年,粮食需求平均将增加148万吨左右。加总计算,每年中国粮食需求量将增加418万吨左右。考虑到近几年粮食需求量比起十至二十年前增长速度慢了不少,估计2010年前后,每年粮食需求增加近4百万吨。

根据模型1的生产函数,平均粮食价格供给弹性0.03,生产者对价格的反应大约有一年滞后期。考虑到其他三个模型的估计,这个估计值稳定性略差,应比0.03大一点,大约0.04。折成边际效果即上年粮食价格上升一个百分点,粮食产量将增加12.6万吨,要让粮食增加400万吨,价格应该上升30%。农资价格供给弹性-0.11,即农资价格上升1%,粮食产量将下降0.11%。农资价格增加一个百分点,产量下降50万吨左右。科技进步和生产能力提高的作用表现在时间T上,弹性达到0.14。可以计算出,时间每后推一年,科技进步作用可使粮食增产390万吨,科技进步已经成为中国粮食安全最重要的保证。当然,科技进步的含义十分广泛,既有关于粮食生产的科学技术研究和推广,又有粮食生产基本条件的改善,粮食生产者经验积累、素质提高,还有生产组织和服务组织的发展等。应该认识到科技进步要发挥作用最终必须通过调动粮农的愿望和积极性才能实现。

4 粮食市场政府调控的基本点

粮食市场政府调控的目标和原则。中国粮食市场政府调控的直接目标是粮食市场供求平衡,最终目标是国家粮食安全。粮食价格的稳定不应该是调控目标,由于资源限制和粮食生产的长周期性,粮农对价格信号的反应有滞后性,粮食生产价格弹性比较小,价格有比较大的升幅,比方说30%,才会引起生产者足够的注意。通过30多年的经济发展,人民生活水平有了很大提高,粮食消费者对粮食价格变动的承受能力大大加强。必要时要允许粮食价格有较大升幅,要让它的上升足以抵消农资和其他商品价格的上升,并有相对升幅,才能调动生产者的积极性[3]。

要防止粮价过度上涨,更要防止粮价过度下跌,它将导致粮食产量的过度下跌,而粮食产量的恢复和发展确实比较困难。从1997年开始,粮食价格连续四年下跌,累计跌幅深达32%。其后三年粮价停留在低谷,粮食产量逐年下降,最终导致了2003年的过低产量4.3亿吨,引发了新一轮对中国粮食安全的关注。粮食保护价的确定应比供过于求的过低价格高,但一般不要超过供求平衡时的均衡价格,否则,会引起过多的产量,造成仓储过大压力,引发新一轮供过于求。粮食价格变动并非是引起通货膨胀的原因,它和与它密切相关的食品价格本身就是价格指数的重要构成部分,用它来解释通货膨胀犯了结果既是原因的逻辑错误。有时候粮食价格上升幅度大、食品价格变动构成了CPI指数上升的一个较大部分,这只不过是经济体中货币较多、迟早要表现出来。而中国粮食生产资源稀缺性突出,又是典型的生活必需品,价格需求刚性,当粮食供不应求时,粮食关于其它商品其相对价格需要调整时,在价格的普遍上升中粮食和食品价格表现得比较突出,不足为怪。1978年到2008年,粮食价格年平均上升7.9%,而同期CPI和农资价格仅分别平均上升6%和5.7%,粮食价格要快近两个百分点。最近十多年来粮食相对价格上升速度有加快的趋势。这些事实也映证了粮食价格比其他商品价格涨得快一点、涨幅大一点是资源限制和产业结构调整的要求。近八、九年来,如果没有取消农业税,没有实施种粮补贴、农资综合补贴、良种补贴、农机补贴,没有出台新型农村合作医疗、新型农村养老保险等支农惠农的一系列政策,粮食价格上升幅度还会更大。这些政策和措施有力地降低了农民的生产成本和生活成本,保护了粮食生产者的积极性。

在粮食生产者和粮食消费者的利益调节中必须以保护生产者的利益为主。粮食价格刚开始温和上升时,不要急于去调控它,不然,供不应求将越演越烈。库存过于丰裕时,不要过量用来打落粮价,可以多安排出口。要注意控制农业生产资料价格的过快上涨,农资价格弹性2、3倍于粮食价格弹性,粮农对农资价格的反应要敏感得多,它的过快上涨对保障粮食生产、供给危害很大。

短期调控策略分析。根据前述模型可以从数量上把握短期粮食供求平衡调控的政策工具选择、调控方向及其调控力度。根据对粮食市场供求形势的基本判断,供不应求还是供过于求;考察库存的丰裕和匮缺;比较国内粮价与国际粮价的高低。在此基础上,可以分成8种基本调控类型,采用与之相适应的调控对策。当然,还可以进一步细分。比如说,2010年春的中国西南部大旱,估计小麦将减产400万吨,可以安排战略储备粮吐出200万吨,不考虑进口,供求缺口200万吨,相当于年供应量下降0.4%。根据上述四组模型计算,在市场出清条件下,价格将上涨10~40%,取平均价格上涨25%。如果考虑到价格上升对生产者的影响,那么,在正常年景下,按秋粮占全年产量的70%计算,秋粮大约可增产220万吨到400万吨,取平均为310万吨。如果再考虑随之农资价格上涨10%,将抵消产量380万吨左右。科技进步使每年增加390万吨。最终,全年粮食产量仅下降80万吨左右。

长期调控方向。要加强对中国粮食供求中长期趋势的预测工作,这是做好粮食市场长期调控的基础。在2000年,5亿吨的粮食供给量可以保证需求并且略有余。但是在2010年5亿吨粮食可能只是一个紧平衡。据本文估计,近期中国每年粮食需求量增长近400万吨。必须进一步加强各种调控措施的协调性,粮食收购价格调整、战略储备粮吞吐、粮食进出口管理在调控的方向上、力度上要加强协调性,提高调控的及时性和准确性。

不过,应该认识到,价格变动主要是粮食市场供求调整的要求。这种调整是经常性和周期性的。长期来说,解决中国粮食安全的根本途径是科技进步[4]。与十多年前相比,粮食的生产价格弹性小了不少[5],这说明粮食生产的边际成本上升较快,价格激励作用在变小(这也可能是加强支农惠农非价格措施的结果),这个趋势更显得科技进步对粮食安全的重要性。在计量分析中清楚地表明,科技进步平均每年使中国粮食总产量增加390万吨,而粮食关于其他商品的相对价格每年平均只上涨了1.9%,只相当于每年价格对增产的作用平均不到20万吨。为了保证中国的粮食安全,必须坚持粮食生产的科学研究、技术推广的公益性原则[6],加大对科研和推广工作的支持力度,不断提升粮农的素质。

总而言之,市场机制是中国粮食安全的坚实基础,具有中国特色的政府调控是中国粮食安全的可靠保障,科技进步是实现中国粮食安全根本途径。

[1]朱希刚.中国粮食供需平衡分析[J].农业经济问题,2004,(12).

[2]田维明.计量经济学[M].北京:中国农业出版社,2005.

[3]胡岳岷.中国粮食生产波动周期再分析[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2007,(5).

[4]魏剑锋.中国粮食产量增长的潜力及实现机制分析[J].中国人口·资源与环境,2009,(4).

[5]孙鹤.粮食、农业制度供给中的博弈与实证.[DB/OL].北京:中国硕、博士优秀论文数据库,2006,(2).

[6]唐齐鸣.中国近26年粮食生产的回顾与启示[J].中国农学通报,2005,(4).

(责任编辑/浩天)

F064.1;F322

A

1002-6487(2011)05-0108-03

国家社会科学基金资助项目(09XJY020)

孙鹤(1954-),男,云南昆明人,教授,研究方向:经济学、统计学。