论农田水利的社会与组织基础

——豫南Y镇农田水利调查

郭 亮

(华中科技大学 法学院,武汉430074)

论农田水利的社会与组织基础

——豫南Y镇农田水利调查

郭 亮

(华中科技大学 法学院,武汉430074)

在Y镇,农田水利合作的大面积地解体既增加了农户的生产成本,也导致了公共水利设施的年久失修。这种状况的产生一方面在于农民的利益高度分化,以致相互之间合作的难度加大;另一方面则在于,基层组织逐渐丧失了解决农田水利合作问题的能力与动力,而日益地“悬浮”于乡村社会。即,在农田水利所嵌入的社会基础与组织基础之间,二者互相不匹配的程度愈加提高,这正是当前水利合作难以为继的困境之所在。

农田水利合作;社会基础;组织基础

从2010年西南五省大旱,到2011年初的华北大旱,几十年乃至上百年不遇的旱灾频繁地侵袭中国的大部分地区。每次旱灾的影响地区之广,持续时间之长,造成损失之严重已经引起了中央的高度关注。为此,2011年的中央 1号文件专门将农田水利问题放在了更加突出的高度,决定用5-10年的时间从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。根据我们的调查经验,事实也的确如此。在每次的旱灾中,天灾的原因固然不可抗拒,但农田水利基础设施的年久失修却是灾害严重程度的重要推手。在传统的农业社会,围绕着定期性地对大江大河的治理,中国孕育出了中央集权的官僚机构,即所谓“东方专制主义”①。因为只有此种权力形态才能最大限度地调动全国性的人力和物力,以保证基本的农业生产,进而维系这一文明的存在。而在地方社会的水利管理中,民间自治组织以及宗族组织则发挥着关键作用,由此也塑造了乡村社会的社会结构②③。新中国成立之后,治水以及兴修水利同样是国家和地方治理的一项重要内容,当前大部分农村的农田基础设施基本上都是在那一时期形成,以致“水利是农业生产的命脉”——这标语和口号早已为基层政权的决策者甚至普通老百姓所熟悉。如果说在治理水利上我们从来不缺少经验和传统的话,那么当前农田水利的症结究竟在哪里?

2010年暑期,笔者及其所在的研究团队曾对豫南Y镇的四个村庄进行了为期20天的驻村调研,在此基础上,笔者获得了这一地区农田水利的诸多经验材料。在样本的代表性上,当地的农田水利无疑具有极强的地域性特征,以致无法代表全国范围内的农田水利现状。然而,作为一项质性研究和个案研究,笔者追求一种“片面的深刻”④。换句话说,个案可以是非常独特的,甚至偏离正常状态,但它体现出的某些特征却具有重要的普适性。因此,研究者研究的是个案特征,而非个案⑤。在这个意义上,笔者希望通过对个案地区的经验呈现和分析,揭示出水利现象背后更具有深层次和稳定性的内在机制,以加深对当前水利困境的认识和理解。

一、当地农田水利的现状

Y镇行政上隶属河南省Z县。该镇地处丘陵地带,境内湖泊众多,水库、堰塘等星罗棋布,主要农作物以水稻为主,辅以耐寒作物小麦、玉米等。全镇共辖15个行政村,共有耕地5万3千亩,有人口3万3千余人,其中农业人口在3万1千人左右。在当前的社会条件下,外出务工是当地农户的一项重要的收入来源,全镇每年稳定地在外务工人员在1.3万人左右、年创收达到1.2亿元。

当地的灌溉水源主要由两部分组成,一是大型的水库、河坝,二是堰塘。目前,Y镇共有大型水库、河坝24座,其中最大的设计灌溉面积达到6000亩左右,最小的设计灌溉面积也在200亩以上;堰塘面积一般在3、4亩左右,每个村民小组内一般都有几座堰塘。堰塘的积水主要来自于降水,以备干旱时用水之需。

当地的居住格局以“湾子”为单位,一个村民小组由一个“湾子”或几个“湾子”组成,人口规模大约在30户、100人左右。由于居住邻近,一个村民小组不仅是农户主要的生活和社会交往单元,也是一个基本的水系和灌溉单位。农村税费改革之前,Y镇的农田水利的灌溉都是由村民组长负责,每家每户出资、出力,以一个村民小组为整体从堰塘或者水库放水中进行抽水灌溉。也就是说,无论是在架设抽水设备等体力活上的共同协作,还是由此而产生电费、工费的分摊,以及公共抽水设施的维修与管理,农户之间的水利合作都是在一个村民小组范围内进行。

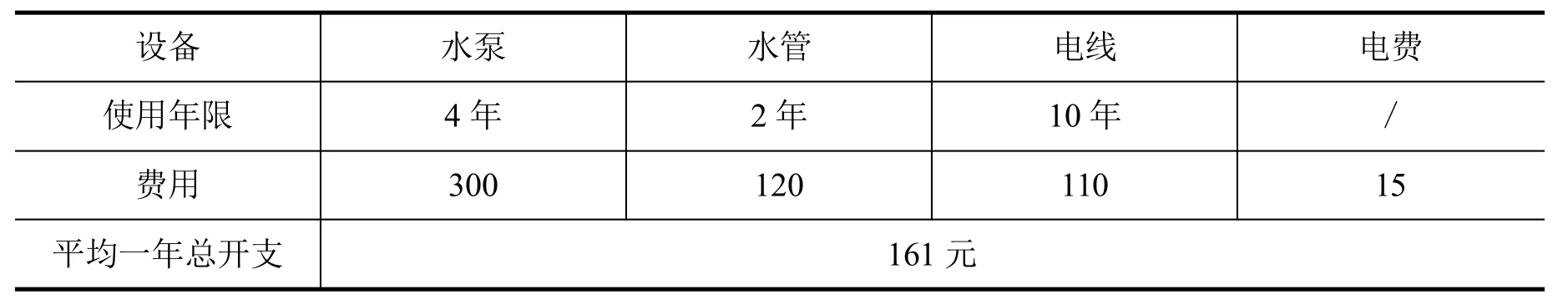

但最近几年,Y镇范围内的集体抽水大面积地解体,大部分的农户已经开始以家庭为单位进行抽水,水泵、水管、电线等抽水的设施在当地迅速地普及。与集体抽水相比,个体抽水使得农户必须承担更高的成本。一农户以自家的4亩田耕种为例,在集体抽水时每年一共需要均摊110元的费用,而如今则达到了160元左右,他计算了个人抽水所需要的各种设备及费用开支。

不仅如此,个人抽水还浪费了农户大量的精力、时间。为了放水,大量的外出人员不得不赶回家,由于减少了其在外务工的收入,这也同样是一笔不小的损失。一个农户这样讲到:

表1

个人抽水时,老头在水管子这头看,老妈子(地方俗语,老太太的意思)在管子那头看,又害怕电机被人偷走了。还害怕有人中途把管子放到自己田里了。太费精力了。有集体的话,10天就能栽秧,没有集体,半月也插不了秧。大家都愿意集体搞,但又搞不起来。

集体抽水的好处对于村民来说是明显的,但他们个体的选择最终导致了集体的非理性后果。在集体抽水的瓦解后,由于没有组织的统一管理,力量分散的小农家庭无力对原有集体抽水的农田水利设施进行维护。在Y镇,之前投资不菲的电泵站等水利设施大都已经瘫痪,超过半数的堰塘年久失修,或者淤塞严重,或者因为渗透而无法起到储水的作用。农户不再有集体的力量可以依靠,他们似乎又重新回到了以个体来解决农业公共品的时代。在这种条件下,如果出现一场严重旱灾的话,Y镇的农业生产无疑将遭受一场重大的损失。

二、水利的社会基础:利益分化的农民

如果说集体抽水对每一个合作者来说都是一件利大于弊的事情的话,那么每一个合作者从中获得利益的多少却是不平均的,能否克服这种因利益分歧产生的不均衡心理就成为了能否合作的一个重要因素。从Y镇的情况来看,原有水利合作体系的解体正是这一利益的分歧所直接导致。我们发现,在原有利益差别存在的情况下,新的利益差别又出现,农田水利合作的难度不断加大。

(一)因自然地理条件不同产生的利益分歧

由于农田的用水量很难精确计量,集体抽水时的水、电费以及各种费用都是根据每户的田亩数进行均摊。但是,由于一些农田处在水路的必经之地,不管这些农田的主人缴纳水费与否,水都会从他们田块附近经过,少数农户就会利用这种有利的地形而故意不缴纳水费。周村村张湾小组的集体抽水正是基于这种原因而解体,该组的农户认为:

“在屋种田的人好多没法说,掏钱时他不掏钱,你掏钱他又用水。自己用铁锹开个豁,水就留他田里去了。我买了设备之后,总共花了1000多元,就不愿意再(集体)抽水了。宁可自己多掏钱,也不能他们这些人拣这个便宜。80%的人掏钱,20%的人白用水。找他要钱,今天没有,明天没得,谁还去说,再说就会得罪他,最后干脆就各抽各的”。

在这部分不愿意合作的农户中,一部分人完全是出于“搭便车”的心理,其他农户暗地里将此类人称为“赖疤头”(当地俗语,意思是“钉子户”、故意捣乱的人)。不过,总体而言,在一个熟人社会中,传统的人情、面子还能发挥一定的作用,进而在一定程度上约束这种行为。正如农户经常发出的愤慨,“他不要脸,我们难道也能不要脸吗”。

其实,一部分不愿意分摊费用的农户往往也有着自己的理由。由于当地农田为高低不平的梯田,灌溉用水需要从上往下沿着沟渠依次传递,那些较远的地块只能在上游的田都已经灌溉完成的情况下才能得到水,而这时的水量已经大为减少,甚至已经没有。经常发生的情况是,自己和上游农户缴纳的费用相当,但自己得到的水量并不一样。在这时,如果大家继续缴纳一样的费用的话,下游农户就会感到极大地不平衡。周村的李楼村民小组就发生了这种情况:

直至2000年,周村的李楼村民小组、杨东村民小组以及杨西村民小组都是共同从十联水库中抽水。在这三个村民小组中,杨东、杨西村民小组位于水路的上游,李楼小组处于水路的下游。每次插秧时,三个小组共同用水,但因为前两个小组用水不加节制,导致李楼组田块较远的农户常常无水插秧。在与这两个小组协商未果的前提下,李楼村的这部分农户就不愿意再参加集体抽水,李双楼的集体抽水就此结束。

在家庭联产承包责任制推行之初,包括Y镇在内的许多地方都将土地进行了平均分配,这不仅意味着每户人均得到的土地面积相等,也意味着地块质量好坏的一致。于是,在人均只有“一亩三分地”的基本人地关系下,为了实现平均,农田被人为地切割,呈现出严重的细碎化格局。在Y镇,一家有8亩土地面积的农户,其土地却分布在20多个地块之中。在这种条件下,农田水利嵌入到了一个利益错综复杂的关系网之中,一家一户水利灌溉的实现只能在与周边农户的协商、合作中完成。在分田单干后相当长的一个时期内,农业用水的费用是和税费一起征收的,撇开价值上的判断,这种略带强制性的征收手段却克服了不平衡心理所可能引发的不合作。在新的形势下,由于不能有效地克服这种利益差别,因地理条件不同引发的合作困难反而更加被凸显了出来。

(二)因农户职业多元化所引发的利益分化

在Y镇,外出务工是支撑当地经济发展的一个重要手段。在当地,外出务工人员主要从事建筑行业,分布在北京、上海等全国各大城市。与此同时,由于缺少技术、年龄偏大等原因,村庄中仍然留守了一部分的村民。这也意味着,当前的农户不再是铁板一块,其本身已经发生了高度的分化。依据其家庭的主要收入来源,Y镇的农户基本上可以分为三类:一、常年外出打工的农户;二、“半工半农”的农户,即种田与在本地打工相结合的模式;三、种田农户。不同类型的农户对土地的依赖性和态度已经不同,从而表现出对农田水利的不同利益诉求。以下是周村长北村民小组24户农户的基本分类情况:

表2

种田农户和“半工半农”农户是当前村庄中耕种土地的主力。种田农户一般在50岁以上,由于不能满足外出务工的要求,为了维持家庭的再生产,这部分农户尽量地以流入土地的方式扩大土地耕种的面积。土地的收入是其家庭收入的主要甚至唯一的来源,农田水利的好坏和他们的利益紧密相关;“半工半农”农户年龄一般在40——50岁之间,他们的家庭收入虽然由打工和务农两部分构成,但这两部分之间却是互相依赖的。对于这部分农户而言,一方面因耕种的土地面积有限,来自土地的收入不能维持其家庭的正常运转,另一方面因打工是以在本地做零工为主而缺少稳定性,从而必须以耕种土地为生存的基本保障。而且,更关键的是,在当前货币化支出大量增加的社会背景下,耕种土地能够大大减少其货币化支出。正如一些调查发现,“土地之于农民是一个矛盾的统一体,光依靠土地农民不能维持生活所需的货币性开支,但完全放弃对土地的直接经营,就会大大增加农民的货币性支出,这远不是农民看似丰裕的打工收入所能补偿的”⑥。

外出务工农户则完全脱离了村庄生活,他们不再耕作土地,土地流转给了留守在家的以上两种农户。一般情况下,这种流转都是依据口头协议进行,且大都转给自己的邻居、亲戚、兄弟等。流转的年限具有较大的随意性,只要外出务工农户重新回到村庄,他们随时可以把土地收回。外出务工的农户关心的只是土地的承包权,至于土地的耕种方便、水利灌溉条件等问题则是耕种人关心的问题。但是,由于只是临时性的代耕、代种,土地的实际耕种者又不愿意对土地以及相应的水利设施进行长远的投资,这就使得农田基础设施的建设往往无法进行。

杨东、杨西村民小组是相邻的两个村民小组,共有农户50户左右。由于田块的地势较高,为了这两个小组农户的农业灌溉,上世纪50年代,地方政府在此建立了一座水泵站,专门用于该小组的提水灌溉。农村税费改革以后,由于村组提留的取消,村组集体不再掌握集体资金,水泵站的维护变得不可能,并最终瘫痪。如果想要水泵站发挥作用,以实现集体抽水,就需要大约3万元的资金以用于泵站主要零部件的更换。平摊下来,每户农户需要拿出六百元。但是,由于大量的农户外出打工,土地已经发生了流转。对实际耕种土地的农户来说,土地并不是自己的,随时可能被原来的主人收回,他们当然就不愿意拿出这笔对他们来说不少的资金。对原来的土地主人来说,由于自己已经不耕种土地,他也不愿意由自己全部承担这笔费用。这样,维修泵站的经费迟迟收不上来,因为不愿意接下这个烫手山芋,就没有人愿意担任村民组长。为了实现集体抽水,两个小组农户只好等着国家专项拨款的到来。

由于打工经济的影响,农户的职业类型已经多元化。在农田水利灌溉中,农户的利益分化不仅是因自然地理位置不同所导致的利益分化,还叠加了从事的职业不同所导致的利益分化,当前农田水利的社会基础本身正在产生严重的离散倾向。因此,考察当前农村水利的困境,我们不仅要加强水利灌溉的科学设计和布局,增强农田水利的基础设施的科学性,还要关注农田水利所嵌入的社会基础,以及这种社会基础对农田水利的影响。在这个意义上,农民合作困难的原因绝不只是“善分不善合”⑦的小农意识作祟,而且是村庄社会中高度的利益差别和分化所导致。如果说这种情况是当前农村社会一个较普遍的现实的话,那么是否存在一个应对这种利益分化的机制就成为了水利合作能否实现的关键。

三、水利的组织基础:“悬浮”于乡村社会的基层组织

当农田水利的社会基础呈现出离散化趋势时,水利合作的实现更需要一个强有力的机制来克服这种利益分歧。在村庄社会,水利合作依靠的一个直接组织资源是乡村组三级基层组织,但是在当下,基层组织尤其是与农户生活紧密相关的村组两级组织能否有效应对这种新的形势呢?

(一)村庄异质力量的介入:基层组织的制度性退出

自1980年代中期以来,农村水利体制遵循的是一条市场化改革的基本路线,其中最主要的内容就是实现供水主体与用水者的市场化关系⑧。也就是说,农业用水从原来纯粹的社会公益品逐渐具有了商品的性质。在Y镇,所有的水库以及一定规模的堰塘,基层组织大都以发包的形式承包给了本地或外地的老板,他们或者养鱼、或者栽植莲藕。按照协议,承包商负责水库和堰塘的定期维护,且在农忙时首先要满足农户的灌溉用水。事实上,在水库发包前,多数的水库都渗水严重,而村委会又没有资金整修,只有通过这种方式才能保证水库继续发挥作用。为了让这些老板能够放心地进行投资,水库的承包期一般都至少在10年以上,最长的期限则达到了30年。

通过这种方式,基层组织转让了水库的经营权,从而在正式的制度上不具备对水源管理的责任与权利。水利灌溉主要依靠农户与承包水库者之间的市场交易来完成,农田水利的利益主体开始多元化。因此,一旦农户与水库承包者之间发生利益的冲突,基层组织只能在两者之间进行利益的平衡。

2001年,当地遭遇50年未遇的大旱,Y镇多数的堰塘都已经枯竭,农户都将希望寄托在水库的放水上。承包周村水库的老板是来自镇上的陈有正。此时,水库的水也所剩不多,如果让农户抽水的话,他放养的数万元的鱼苗就可能全部干死。而且,按照当初与村委会签订的合同,当前水库的水位已经是协议的最低水位线。据说,陈的儿子拿着菜刀在水库边上大喊大叫,扬言谁再从自己水库中抽水就砍谁。面对这种情形,领头的农户找到村委会,村委会却迟迟拿不出好的解决方案,只好上报到乡镇政府。Y镇政府的主要领导召集了陈有正、农户代表以及村委会的成员进行协调,最终陈有正答应了农户的放水要求,但必须遵守以下协议。一、不管是否达到灌溉目的,农户抽水到半夜12点就必须停止;二、村干部专门用标杆测量,一旦放水到协商的基本水位(70厘米)就应该立即停止。

如果说遭遇严重的干旱天气并不多见,那么在常态的天气情况下,承包商所具有的权利更是要远大于其所承担的义务。在Y镇,水库的承包一般用于养鱼,但因为湖面较大,水库的管理很成问题,经常有人来暗地里偷鱼。考虑到这一点,由于没有能够震慑别人的“名声”,本分一点的农户都不敢承包,承包水库者大都是在当地做事讲狠、家族势力较大、颇有“名声”的一类人,其中不乏相当的“混混”与“地痞”。这些人单纯地依靠自己远播在外的“名声”,就能有效地降低水库管理的成本。

对于他们而言,一方面具有法律上的承包地位,对水库的管理和处置具有法律上的保护,另一面,依托乡村社会中的名气和势力,他们的这种权利得到了更为有效的保障。常常是,在农田需要灌溉时水库不能及时放水,而在雨季不需要水时,反而大量地放水。也就是说,承包商是基于自己养殖的需要来决定放水与否,本来用于农田灌溉为主的水库、堰塘,其防旱功能反而放在了末位。而且,由于长期养殖,水面的“富营养化”情况严重。对于这些损害农田水利的举动,基层组织无能为力,索性睁一只眼闭一只眼。于私,他们不愿意得罪这些人;于公,承包商的这种做法也很难在承包合同上予以明确地规范。显然,由于利益主体的多元化,在水源管理的问题上,基层组织已经无法制度性地介入其中了。

(二)可做亦可不做:基层组织的选择性退出

即使如此,农户对基层组织在农田水利中的作为却仍然有着较高的期待,因为在组织农户的水利合作上,基层组织仍然有发挥作用的空间。但是在当前的Y镇,村组两级组织却也在日益主动性地退出农田水利的管理,组织农户的水利合作成为了一件“可做亦可不做”的事情。

首先,我们来看村民组长的行动逻辑。在当地,村民组长的主要工作就是组织本组农户集体抽水,按照当地老百姓的话说就是“逞头”。税费改革后,由于不再向农户收取税费和提留,村组两级就没有可掌握的集体资金,组长的工资只能由本组的农户平摊。为了减少农户的负担,村民组长一年的工资也就在1200元左右,但是在当前打工经济的背景下,即使在本地做小工农户一天也可以赚到至少80元。正是因为有了这种经济上的比较,在很多农户看来,将相当一部分时间耗费在收取水费、组织劳动力上是极不划算的。因此,在Y镇担当村民组长的大都是留守在家的60岁以上的老人。

问题是,即使这部分农户,在不影响其农业生产的前提下,他们也不愿意担任组长。他们认为与拿到的有限工资相比,担任组长需要付出的精力太大,而且经常会因为收取税费而得罪人。

在周村长北小组,由于地势较高,必须要集体合作抽水,他们迫切需要一个村民组长负责。年近70的王老汉是该小组的一名党员,农户就一致推选他担任村民组长,但他并不愿意干。该组的农户聚集在他的家中,扬言不答应就不走。迫于无奈,王老汉只好接受了这份工作。他说道:(为了收钱)和人吵架、打架,搞不下去,谁操这个心!叫谁当队长,谁不当,考虑到自己是个党员,群众找到我,就逞个头算了。

在实在找不到人担任组长的情况下,一些村民小组要么采取的是“抓阄”的方式;要么采取的是每家每户轮流干组长的方法。由这种方式产生的村民组长缺少足够的权威,且没有一定的强制力为保障,他们更多的是依托自己人情、面子来组织农户。一遇到合作和组织上的困难,村民组长就会推脱不干,村民组长这一职位的尴尬处境使得村民组长的担任具有极大的随意性。比如,在周村的25个村民小组中,目前保留村民小组长的只有8个小组。

其次,作为正式基层组织的村委会也不能有效地组织农户的水利合作。在Y镇,除了少数镇郊村因为土地开发的原因,村委会掌握了一定集体资金,从而有效地维持村委会的正常运转外,相当部分村委会都陷入了村庄治理的困境中。依靠上级财政的转移支付,当地村干部一年的工资在4000元左右,而村委会的办公经费只有5000元左右,这极为有限的资金使得任何村庄公共事业都很难开展。此外,由于历史上垫缴税费,义务教育达标以及修建村级公路时的贷款等一系列原因,多数村委会都有高达几十万的村级债务。为了完成工作任务,许多村干部不得不用自己的钱垫上,这使得村干部本身就是村委会的“债主”。在Y镇,村级工作面临着财政资金上的巨大制约。

村干部工作的难以开展还在于当前基层组织权威的流失。在中央的三令五申下,曾经运用在税费收取、计划生育等工作上的强制手段被杜绝。进而,随着送法下乡以及电视媒体的宣传,农户权利意识普遍觉醒。在自上而下强调社会稳定的政策压力下,这种粗暴工作方法因极易引起农户的不满而不可能再被常规化地使用。然而,基层干部在丧失了“合法性”的暴力手段之后,新的治理手段却没有跟进,以致再次陷入了另一个极端,即,面对乡村社会中的不合作者,村干部常常没有办法来应对。一个村的支部书记说到:

现在除非上面压的行政任务,比如收取合作医疗,才不得不去做。村里自己的事,都是可办可不办。我也想搞点公益事业,一是作为村干部要造福一方,二是要为群众干点实事,好打造个人威信。前段时间在六里(村民)组要推个大塘,但是就有几户因为自己受益少,就不愿意出劳动力,他们不愿意搞,故意捣蛋,就不搞,最后受害的还是他们组。

在当前的政治条件下,村民自治的推行并没有改变村委会作为乡镇政府权力延伸的性质,村干部的工作动力仍然要来自乡镇一级的行政命令。在当前,乡镇政府的中心工作已经发生了重大转移,税费的不再收取使得农业生产的顺利进行与否不再成为乡镇的中心工作。在原来,为了收取税费,村干部必须要为农户解决农业生产问题,否则农户就以此为理由拒交任何提留。而如今,村干部没有任何把柄落在农户手中,原来必须要做的事成为了可做可不做的事情。

在Y镇,无论是作为一个基本水系单位的村民小组,还是作为村民自治组织的村民委员会,它们介入水利合作中的能力与动力都在消失,进而逐渐远离村庄社会本身的问题,原本镶嵌在乡村社会中的基层组织正在日益地“悬浮”于乡村社会。

四、结论

本文的一个前提性判断是,在农田灌溉这一公共品的供给上,农户合作抽水的成本不仅低于个体抽水的成本,而且其所产生的收益要大于后者。农户之间的合作也是应对有可能出现的自然灾害,保证农田公共基础设施发挥作用的重要组织资源。然而,在Y镇,农田水利的合作却呈现出日益瓦解的趋势。通过调查和分析,我们发现,造成这种状况原因在于:一是农户本身利益的高度分化,以致自身的有效整合日益困难。二是基层组织退出了对农田水利等村庄事务的管理,进而无法应对分化的农户。如果说利益分化的农户更需要一个有效的组织机制来克服利益分歧的话,那么当前基层组织的应对能力却在弱化。

最近10多年来,大部分与Y镇类似的中西部地区农村日益卷入了巨大的打工浪潮之中,农村社会中以务农为主的单一生产方式被打破,利益的分化使得村庄水利的整合难度加大;与此同时,农村税费改革后,在一系列政策的累积效应与约束下,基层组织的“作恶”的空间固然在缩小,但是“做事”的能力也在丧失。在农田水利所嵌入的社会基础与政治基础之间,由于二者在向相反的方向运动,二者互相不匹配的程度愈加提高,从而进一步导致了水利合作的困境。在这个意义上,虽然本文以解剖麻雀的方式分析了Y镇农田水利的现状及发生机制,但撇除具体经验上的地域性,对水利合作困难机制的分析却可能具有相当范围的代表性。

在市场经济的冲击下,村庄社会的分化必将进一步严重,村庄社会的整合更需要一个权威组织的存在。这种权威组织不仅仅是一个权力受到制约,以防止其简单使用强制性力量的组织,也是一个能够将力量贯彻到村庄公共领域,进而具有为村庄提供基本服务能力的基层组织。日益复杂的村庄社会对基层组织自身的建设提出了更高的要求,后者尤其需要的是一种自主解决乡村社会问题的动力与能力。以此观之,如何来降低农田水利灌溉的成本,进而发挥其最大的效益就不单单是一个工程领域的技术问题,也不只是国家加大投资力度的资金问题,而且是一个在市场经济背景下村庄社会有效整合的治理问题,亦是一个基层政权转型与建设的政治问题。

注释:

①卡尔·魏特夫:《东方专制主义》,北京:中国社会科学出版社,1989年版,第2页。

②杜赞奇:《文化权力与国家——1900-1942年的华北农村》,南京:江苏人民出版社,2008版,第11-20页。

③黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,北京:中华书局,2000年版,第53-56页。

④吴毅:《何以个案、为何叙述——对经典农村研究方法质疑的反思》,《探索与争鸣》,2007年第4期。

⑤卢晖临、李雪:《如何走出个案——从个案研究到扩展个案研究》,《中国社会科学》,2007年第1期。

⑥胡聪慧、彭春城:《中国中部农户土地利用方式与其收益的关系——对湖北襄樊市典型农村的调查剖析》,《社科纵横》,2008年第2期。

⑦曹锦清:《黄河边的中国——一个学者对乡村社会的观察与思考》,上海:上海文艺出版社,2000年版。

⑧罗兴佐:《治水国家介入与农民合作——荆门五村农田水利研究》,武汉:湖北人民出版社,2006年版,第84-89页。

(责任编辑 刘华安)

C915

A

1008-4479(2011)02-0061-06

2010-12-23

2010年度复旦大学高等研究院跨学科学术工作坊——“制度转型期的农村地权冲突”(项目编号IASFudanXSGZF10002)的阶段性成果

郭 亮(1981-),江苏沛县人,华中科技大学法学院讲师,中国乡村治理研究中心研究员,社会学博士,主要研究方向为法律社会学、农村社会学。