英语词项搭配范围及可预见度

郑立信

英语词项搭配范围及可预见度

郑立信

(上海海事大学外国语学院,上海 200135)

搭配范围受到词项的语义特征、语义范围、搭配限制、适合性等诸多因素制约;搭配可预见度则受到开放选择原则、成语原则、固化过程、语义韵等诸多因素制约。词项的搭配可预见度在很大程度上取决于词项的搭配范围,两者之间的关联需从多种角度分析考量。

搭配范围;搭配可预见度;语义范围;固化过程;语义韵

笔者在与朱永生、苗兴伟合著的《英汉语篇衔接手段对比研究》一书第10章中讨论了英汉两种语言中词项搭配的若干问题,重点分析了搭配在语篇中的衔接功能和文化内涵。本文拟从另一角度,即英语的词项搭配范围(collocational range)及搭配的可预见程度(predictability)探讨搭配的各种特征。

一、语法搭配与词汇搭配

语言学家们对于搭配这一概念的涵盖面的看法不尽相同。Palmer、Lyons、Crystal、Leech等学者对搭配的界定属传统意义上的、句子中同一结构内的词项的习惯性共现或相互选择(“habitual co-occurrence or mutual selection of lexical items”)。而Halliday、Hasan等系统功能语言学家则将搭配概念在此基础上扩展到语篇层次,即同一语篇中跨句的、具有语篇中词汇衔接功能的词项习惯性共现。因此,从这一意义上讲,搭配可以粗分为两大类型,一类是限定在句内的,另一类是跨越句子界限(across sentence boundaries)出现的。

鉴于本文立论的性质,所谈的搭配均属前一种类型,即句子内部的词项习惯性共现。有些学者将此类型的搭配进一步分为两个亚类——语法搭配(gram- matical collocations)和词汇搭配(lexical collocations)。

倡导“语法搭配”和“词汇搭配”两分法的学者认为,词项搭配都是按一定的语法结构和语义联系造就而成。语法制约因素为主的搭配称为语法搭配,语义制约因素为主的搭配称为词汇搭配。关于语法搭配,Benson等在他们合著的:的引言中是如此界定的:“含中心词(名词、形容词、动词)和介词或者诸如动词不定式或从句的语法结构的短语”。此书引言中同时还列出8种(标示为G1-G8)主要的语法搭配模式。

词汇搭配与语法搭配之间差异何在?文献[4]的作者们认为,与语法搭配不同的是,词汇搭配通常不含介词、动词不定式或从句,典型的词汇搭配由名词、形容词、动词和副词组成。词汇搭配亦有若干主要形式,譬如“动词+名词”、“动词+副词”、“名词+动词”、“形容词+名词”、“副词+形容词”等。

不难发现,如此归类并不十分周密,所谓的“词汇搭配”依然与语法概念紧密相关,因为众所周知,词类(parts of speech)本身属于语法范畴(gramma- tical category)。

事实上,论及搭配时,与Benson等学者的着眼点相反,更多的学者关注的是词项之间的语义联系、词项共现的可能性及频率,而不是语法结构。20世纪50年代,Firth率先使用“搭配”这一术语,由此搭配成了Firth语义理论体系的一个组成部分。Robins的观点亦十分明确,他认为,搭配与句法是截然不同的两回事,因为人们提到搭配时所考虑的是每个词作为单个的词项(individual lexical item)与其他作为单个词项的词的共现,而不是从词类或词性方面分析相关词语之间的语法关系。换言之,关键是词项与词项之间期盼中的可搭配性(mutual expectancies)。

我们的观点是,既然搭配属词项的横组合关系,完全不考虑语法制约因素则未必可取。事实上,鉴于对实际应用性和可操作性的思考,过去几十年中,国内外出版的比较权威的英语搭配词典在体例设计和条目处理方面均不同程度地涉及词项搭配的语法结构。然而有一点也是必须明确的,要探究词项搭配范围及搭配可预见程度,就暂且不用过多考虑搭配的语法制约因素,而必须把重点转向有关词项本身的语义特征、语义容量以及习惯性共现的词项之间的各种语义联系。

二、词项搭配范围

每个词项都有其特定的搭配范围(collocational range),有些词项搭配范围极广,可与之搭配使用的词不胜枚举,也有一些词项搭配范围非常狭窄,甚至只能与一两个词“习惯性共现”。譬如,“good”或“bad”几乎可以与任何名词搭配,而“rancid”却只能与“better”等极少数的词构成搭配。Lyons所举的这一例子的类似情况十分普遍。一般的规律是,词项的搭配范围与其语义范围(semantic range)成正比。英语中搭配使用频率最高的一些动词、形容词的语义范围都很大。以“do”、“make”、“get”和“great”、“nice”、“fine”为例,权威的《世界图书英语大辞典》()和《英汉大词典》(-,陆谷孙主编)分别为这些常用动词和形容词所列的释义多达十几乃至几十条(见表1)。

表1 两部权威词典中相关动词、形容词释义的统计

Tab.1 Statistical information about definitions of relevant verbs and adjectives given by two authoritative

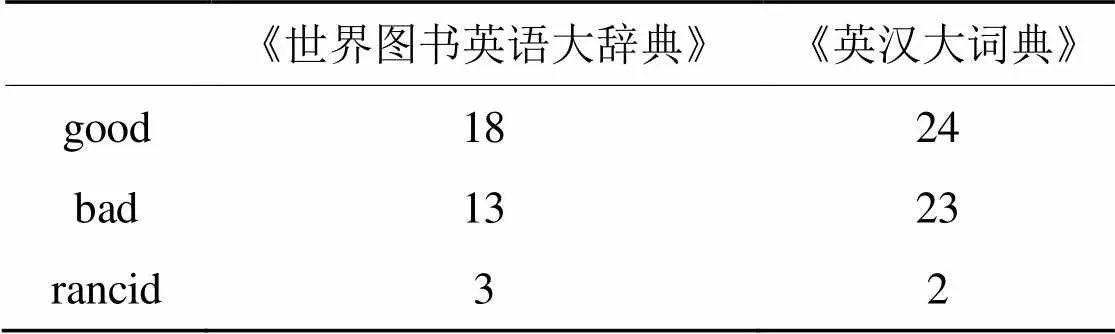

正因为上述词项的语义范围很大,其搭配范围极广,可与之在句中共现的词项不计其数。反之,语义范围很小,总共只有一种或两种释义的词项,搭配范围自然也就相当狭窄了。权威辞书为相关词项所列的释义的多少往往反映出这些词项的语义范围和大致的搭配范围。本节前面提到的Lyons所举的3个词“good”、“bad”和“rancid”的搭配范围可由表2得到解释。

表2 两部权威词典中“good”、“bad”、“rancid”三词释义的统计

Tab.2 Statistical information about definitions of & apos; “good”, “bad”, “rancid” given by the two authoritative dictionaries

当然,词项的搭配范围还受到其他因素的影响或制约,并非在所有情况下词项的语义都可以决定它们允许与哪些其他词项搭配使用。

Halliday曾经对“strong”和“powerful”两个词的搭配方式进行过比较。这两个词的含义十分相似。“strong arguments”和“powerful arguments”都是符合英语用法的搭配,两者同义。但是在其他一些地方,“strong”和“powerful”却不能替换使用,换言之,它们有各自不同的搭配范围。譬如,“strong tea”是正确的搭配,而“powerful tea”却不是;“a powerful car”是正确搭配,而“a strong car”却不是。

在:一书中,论及词项的搭配范围时,Lyons也举例阐述了同样的问题:“a big house”与“a large house”均为恰当的搭配,两者含义也相同。然而在许多其他情况下“big”和“large”却不能替换使用,否则就会违反“搭配限制”(collocational restrictions),违反了词语的用法习惯。Lyons提供了一个看似简单却颇能说明问题的例子:

“You are making a big mistake.”(正确搭配)

“You are making a large mistake.”(错误搭配)

其他例证:

She is big with child.(她已有孕多时快生孩子了。)

be big with grief [joy] (充满悲伤[快乐])

a year big with success (硕果累累的一年)

You big fool! (你这个大笨蛋!)

His father is a big shot in the steel industry.(他父亲是钢铁大亨。)

以上短语或句子中都不能用“large”替换“big”。

a person large of limb (四肢粗大的人)

He has a large heart.(他心胸豁达。)

The president should be a man of large experience.(总统应该是一个阅历丰富的人。)

同样的道理,以上各个短语或句子中都不能用“big”替换“large”。

由此可见,词项的语义并不能完全决定词项的搭配范围。即便是同义词,看上去含义相同或非常相似,他们的搭配范围也可能存在种种差异。

约定俗成是词项搭配最基本、最重要的特征之一。笔者曾试图用英汉两种语言中一些实例说明这一问题“语言是表达观念的符号系统。语言的任何可接受的惯用方法都是约定俗成的。为什么汉语中人们讲‘食堂’、‘餐厅’、‘饭馆’、‘饭店’、‘酒家’、‘小吃店’、‘美食街’,而不讲‘餐堂’、‘食厅’、‘饭家’、‘美吃街’?为什么英语中人们讲‘go shopping’而不讲‘go buying’?道理只有一个,他们都是约定俗成的。”

与此并不矛盾的是,适合性(congruity)通常也是一个必须考虑的因素。这里所讲的适合性是指语义上可接受的搭配(semantically acceptable collo- cation)。“the old man”是符合这一标准的搭配,而“the cylindrical cube”则不是,因为cylindrical和cube两个词项的语义显然相互排斥,这两者的组合越出了词项的合理搭配范围,违反逻辑而荒谬可笑。

从另一方面来说,词项的搭配范围不仅限制了词项的组合,同时很大程度上也确定了其意义。也就是说,词项与词项之间的搭配可以产生各种不同的含义。Leech将这种意义称作“搭配意义”(collocative meaning),属“联想意义”(associative meaning)的一个分类。举例来说,“regular”一词的搭配范围较广,在不同的搭配中,该词的含义很不相同:

flights 定期航班

ajob 固定职业

heartbeats 正常心搏

drive at aspeed 以匀速驾驶

asession 例会

acustomer 老顾客

ascoundrel 不折不扣的恶棍

aguy 好人

(以上例证取自文献[9])

不仅如此,在正常搭配范围中,不少词项的含义是“可褒可贬”的,完全取决于与哪些其他词项搭配。例如:

a) honorable高尚的志向

b) insatiable贪得无厌的野心

a) a settled既定的计划

b) a criminal犯罪的企图

a) a strong musical对音乐的强烈爱好

b) a racial种族偏见

(以上例证取自文献[1])

三、搭配可预见度

关于搭配可预见性的程度问题,Crystal指出,某些词项搭配是完全可以预见的,而其他词项搭配的可预见程度则低得多。至于那些使用范围很广 的词项,它们与哪些其他词项搭配就根本无法预 见。Crystal为上述第一种情况所举的实例是“spick”与“span”的搭配以及“addled”与“brains”或“eggs”的搭配。其实,尽管同样具有搭配可预见性,这两个实例的搭配类型并不相同。“spick and span”(亦作“spick-and-span”)是英语中的一个成语,属固定搭配,或曰封闭型(closed)搭配,而“addled”与“brains”或“eggs”的搭配并非成语,属开放型(open)搭配。Crystal并未就此问题深入 分析。

Sinclair划分出两种词项搭配原则:开放选择原则(the open-choice principle)和成语原则(the idiom principle)。这与笔者所说的开放型搭配和封闭型搭配如出一辙。先来看一下,封闭型搭配为什么可预见程度极高,这类搭配最重要的特征是什么。封闭型搭配可以这样界定:经过文化习俗的多年沉积和词语的多年使用而形成的固定词组或成语。有关的词项以及这些词项的形式与序列都不得随意改变。Saeed将一般性词项搭配逐渐演变成封闭型搭配的过程称为“固化过程”(fossilization process)。固化过程之后的搭配有的依然可以根据其中单个词项的字面含义来理解,但搭配中词项的组合顺序却不能变。Saeed提供的例子中有:“hot and cold running water”不能说成“cold and hot running water”;“They are husband and wife”不能说成“They are wife and husband”。有些搭配经过固化过程演变为成语,此时不仅其中词项的序列不能改变,其中的单个词项也不再具有独立的含义,正如汪榕培、李冬所指出的,“一个成语的意义不是组成它的各个单词的意义的简单相加,而是具有新的意义;从另一个角度来讲,如果把组成一个成语的各个词拆散开来,尽管可以理解每个词的单独意义,可能仍然无法理解这个成语的意义。”因此,封闭型搭配从本质上讲是不可分割、不可重新组合的整体。既然不允许任何变异,此类搭配形式自然是完全可以预见的了。

前面提到的“addled”与“brains”或“eggs”的搭配虽然是开放型,其预见度也几乎是百分之百,原因在于“addled”的语义含量极小。(《世界图书英语大辞典》中的释义仅有两条:“1. muddled、confused,2. rotten”,搭配范围极窄,只能与可预见的极少数词项搭配。)《世界图书英语大辞典》为“addled”两条释义所配置的例证是“an addled brain”和“addled eggs”。

英语中这种情况并不少见,从以下例子中的前一个词项几乎立即能预见到与之搭配的另一个 词项:

capsize—boat或ship

dilapidated—house

appetizing—food

herbivorous—animal

meow—cat

a school of—fish或water animals

然而这并不意味着凡是语义含量较大、搭配范围较广的词项的搭配都没有任何程度的可预见性。关于这一问题,Michael Stubbs在Cook和Seidlhofer共同编辑的一书中所收入的文章“Corpus evidence for norms of lexical collocation”中介绍的研究方法和成果对我们很有启示。

在Stubbs的研究中,采用的是语料库语言学的理论和分析方法,即利用实地调查和编录书面材料而收集来的实际使用的大量语料和数据进行科学的分析研究。在“Corpus Evidence for Norms of Lexical Collocation”一文中,Stubbs使用了“语义韵”(se- mantic prosody)这个由Louw于1993年首创的术语,并将特定词项与褒义词的搭配倾向称为“积极语义韵”(positive prosody),将特定词项与贬义词的搭配倾向称为“消极语义韵”(negative prosody)。文中提到,在此之前Sinclair就曾指出,动词词组“set in”通常是与指称令人不愉快的事物的词语搭配,这类词语包括“bad weather”、“decay”、“despair”、“rot”和“rigor martis”。同样,与“break out”搭配的词项通常也属于这一类型,例如“disagreements”、“riots”、“sweat”、“violence”、“war”。由此可见,诸如“set in”和“break out”之类的搭配范围较广的词项也有一定程度的搭配可预见性——这些词项的搭配一般都具有“消极语义韵”。

这项研究中,Stubbs通过对大型语料库中相关语料的检索和统计,对“provide”、“cause”、“job”、“career”、“labour”、“employment”、“unemployment”等词项的各种搭配的语义韵进行量化分析。结果表明,上述词项各自的搭配因其本身的积极语义韵或消极语义韵而变得有规律可言。换言之,从很大程度上讲是可以预见的。譬如,动词“cause”的搭配词项在90%以上的情况下带有贬义特征,典型搭配词项包括“accident”、“cancer”、“concern”、“damage”、“death”、“disease”、“pain”、“problem”、“trouble”。而动词“provide”的搭配词项尽管有时可能带中性的含义,但绝大多数情况下带有褒义特征。作为动词“provide”的宾语出现的搭配词项最常见的包括“aid”、“assistance”、“care”、“employment”、“facilities”、“food”、“funds”、“housing”、“jobs”、“money”、“opportunities”、“protection”、“relief”、“security”、“services”、“support”和“training”。

运用相同的实证方法,Stubbs还对“job”、“career”、“labour”等词项的语义韵一一作了令人信服的分析。显而易见,语料库语言学的长足发展为对那些语义含量较大、搭配范围较广的词项搭配可预见程度的研究提供了一条新的途径。

“约定俗成是词语搭配最基本、最重要的特征之一。然而,间或也有打破这种‘条条框框’的组合现象,即搭配的偏离(deviation)。”笔者在《英汉语篇衔接手段对比研究》第10章第2节中曾讨论了搭配偏离现象,指出“使搭配产生偏离的,往往是诗人、小说家或散文作家。他们藉此手段在作品中营造一种非同寻常的氛围,或描述一种奇妙的感受”。著名语言学家收集的搭配偏离的实例中包括“portentous infants”、“ragged cabbages”、“disheveled chrysanthemums”以及“several performances ago”、“a few cigarettes ago”、“three overcoats ago”、“two wives ago”、“a grief ago”、“a humanity ago”。从某种意义上说,此类搭配偏离与某些作家或名人为了特殊的表达需要而临时杜撰的词语颇有相似之处。显然,偏离常规的词项搭配的可预见程度几乎为零。

四、结束语

Crystal曾指出:“不同语言的搭配习惯差异极大。词语搭配是掌握外语过程的一大难题。”因此,研究英语词项搭配的特征不仅具有理论意义,而且对英语教学和翻译工作具有实际的参考价值。英语词项搭配范围和搭配可预见度是相互关联的两个问题,它们涉及词项的语义特征、语义范围以及习惯性共现的词项之间的各种语义联系,本文就此展开讨论。对于搭配的研究方兴未艾,需要获得更多的语料进行多方位的量化分析,由此揭示至今尚未明确的搭配原则和特征。相信大型语料库的进一步完善和语料库语言学的迅速发展将为此类研究开辟广阔的前景。

[1] 朱永生, 郑立信, 苗兴伟.英汉语篇衔接手段对比研究[M].上海: 上海外语教育出版社, 2001.

[2] Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1987: 417.

[3] Halliday M A K, Hasan R. Cohesion in English[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.

[4] Benson M. The BBI Combinatory Dictionary of English: A Guide to Word Combinations[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1986.

[5] Lyons J. Semantics[M]. Cambridge: Cambridge Uni- versity Press, 1977.

[6] Robins R H.General Linguistics[M]. (4th ed.).Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000: 64-65.

[7] Lyons J. Linguistic Semantics: An Introduction[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000.

[8] Leech G N. Semantics: The Study of Meaning[M]. (2nd ed.). Middlesex: Penguin, 1981: 17.

[9] 陆谷孙(主编).英汉大词典[M].上海: 上海译文出版社, 1993.

[10] Sinclair J.Corpus, Concordance, Collocation[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 1999: 109-121.

[11] Saeed J I. Semantics[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000: 60.

[12] 汪榕培, 李冬.实用英语词汇学[M].沈阳: 辽宁人民出版社, 1983: 175.

[13] Barnhart C L, Barnhart R K. The World Book Dictio- nary[M]. Chicago: Doubleday & Company, Inc, 1981.

[14] Stubbs M. Corpus evidence for norms of lexical collocation[C]//Cook G, Seidlhofer B. Principles and Practice in Applied Linguistics. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 1999: 245-256.

Collocational Range and Collocational Predictability of Lexical Items in English

Zheng Lixin

(,,,)

The collocational range of lexical items is conditioned by various factors such as semantic features, semantic range, collocational restriction and congruity, while the degree of predictability is determined by such notions as open-choice principle, idiom principle, fossilization process and semantic prosody. The degree of predictability depends largely upon the collocational range, and the interrelationship between them deserves multi-dimensional analysis.

;;;;

H313

A

1009-895X(2011)04-0267-05

2011-07-31

郑立信(1949-),男,教授。研究方向:语言学、语言与文化研究、英汉双语词典编撰。E-mail: zhenglixin8@yahoo.com.cn