从“问题对话”到“方法转向”

----“李约瑟难题”研究进路分析

马会端,黄青锋

(东北大学科学技术哲学研究中心,辽宁沈阳 110819)

“李约瑟难题”是科技史研究的一个传统问题。众多学者对此问题试图展开多层次对话,给出种种尝试性的解答,但是迄今也没有找到统一的答案,而始终处于各种纷争之中,乃至出现了从“问题之谜”到“问题研究之谜”的学术现象。是限于学术问题本身的持续思考,还是走出问题自身而在方法论意义上寻求其更深层次的启示与意义,是值得大家深思的。我们试图通过学术界对该问题的研究历程梳理,基于统计分析的基础上,探讨“李约瑟难题”的研究转向,以及对待“李约瑟难题”研究应当坚持的原则。

一、“李约瑟难题”表述及其理论视野

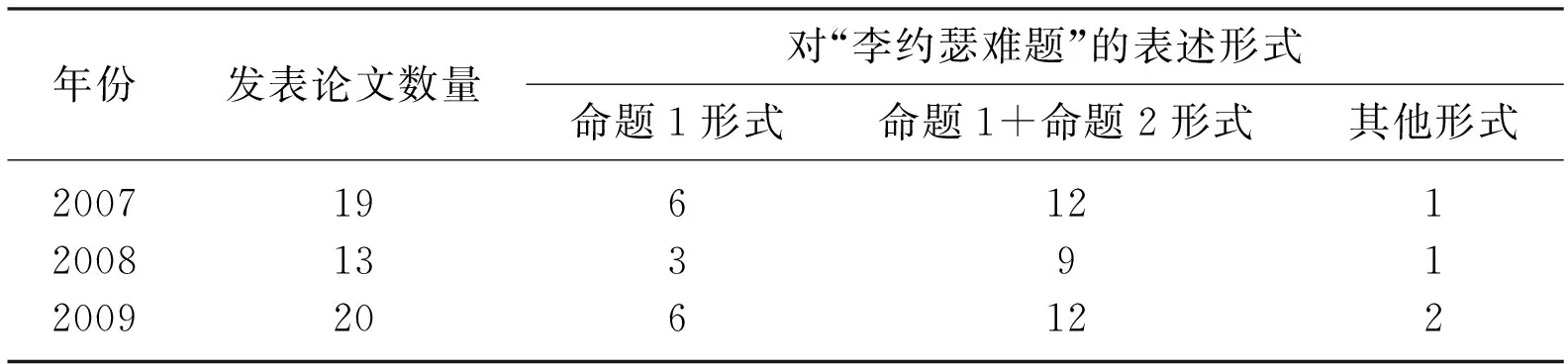

我们认为,“李约瑟难题”表述本身是一种确定性与不确定性的统一。所谓确定性是指李约瑟指出的问题的确在历史上存在着;所谓不确定性是指李约瑟曾在不同的时间、地点、文章中对该问题有过多种不同的表述。正因如此,对“李约瑟难题”本身在当今学术界作一个公认的概念性界定不仅很难,甚至不可能。但是,如果我们要对其进行解答,逻辑上就必须对这样一个既传统又难究其理的问题进行必要的理论视野界定。从论题表达上来说,学术界对“李约瑟难题”的表达有不同版本。通过一些学者对该问题表述的综述研究,可以看出学界对“难题”的表述主要集中于表达以下两个核心疑问:“为何从公元前一世纪到公元十五世纪之间,中国文明远比西方文明更有效地造福人类”(命题1)?“为什么近代科学只在欧洲产生,而不在中国”(命题2)[1-2]?除此之外,还有诸如中国近代科技为何落后,近代工业革命为何没在中国发生等问题的表述。我们在其他学者综述的基础上,基于万方数据库对近三年(2007—2009年)的表述加以统计,发现以命题2和以命题1及命题2综合的形式表述的最多,其他表述形式相对较少,具体见表1。

我们大致可以得出这样的判断,即国内学界对“李约瑟难题”的问题表述已经基本达成了命题1和命题2综合的共识。这样的表述很好地体现了李约瑟本人的思维逻辑:从20世纪30年代思考近代科技为何没在中国发生,到50年代形成对中国古代科技的整体性认识和评价,再到60年代转向对中国古代科技应用有效性的追溯,最终形成了当前学界广泛接受的所谓“李约瑟难题”的经典表述[3]。

表1 2007—2009年对“李约瑟难题”表述形式的统计

通过对李约瑟本人在不同时间、不同著作中对该问题论述的考察,我们可以发现,“难题”实际上是一个复杂的问题集,它是李约瑟对东西方两大文明的一种交融性思考。我们似乎还可以对“难题”的理论视野加以拓展,即它还应当引申出一系列理论思考:如中国古代科学为何没有实现质的飞跃而长期停留在经验科学阶段?为何只有经验科学的中国能在技术发明和应用方面远远超过同时期的欧洲?中国虽然缺乏理论和逻辑演绎体系,为何各种科学发现和技术发明不断?因此,我们似乎可以肯定地说,李约瑟难题并不能仅仅限于当前国内学术界所集中关注的两个,而应有更广泛的思考范畴。也正因如此,学术界对“难题”的对话似乎永无止境,其终极答案也就无法穷尽,从“问题之谜”走向“问题研究之谜”,也就成为一种必然。

同时,“李约瑟难题”又是一个极具启发性的问题。从问题的内涵和研究的实际效果来看,它设置了一个大的时代背景和切入点,启发人们从各个学科、从方法论的角度对其进行思考,并在研究过程中开启了许多新的范畴,激发了巨大的研究辐射效应,远远超出了问题自身的理论初衷。正是在这样的背景下,其研究走向一条从问题自身的“问题对话”到问题探讨的“方法论转向”的必然之路。

二、国内学术界对“李约瑟难题”的解答与对话

由于“李约瑟难题”具有极高的学术价值和现实意义,自上世纪40年代提出以来,国内学者进行了大量的艰苦探索,取得了大量研究成果,其中在学术论文方面,20世纪40年代就有15篇、50年代14篇、60年代7篇、70年代17篇、80年代37篇[4],但学界对其并未形成统一的看法,反而形成了一些见解独特、特色鲜明的流派。这些流派大致可分为:立场坚定、居于主流的求解派;善于思辨、视角独特的质疑派;倾心调和、注重实证的中间派;关注现实、强调转型的转型派。

求解派在肯定“难题”合理性的前提下,致力于问题的解答,归纳起来主要有如下基本论点:“文化影响论”:主要代表人物有梁漱溟、冯友兰等;“技术供需论”:主要代表人物有姚洋、林毅夫等;“社会因素制约论”:主要代表人物有竺可桢、林文照、王亚楠等;“系统论”:主要代表人物有金观涛、吴彤等;“科学建构论”:代表人物有杨振宁、丁昌林等。质疑派在否定“李约瑟难题”合理性的前提下,对难题提出了种种不同的质疑,归纳起来主要有如下基本论点:“无意义说”:主要代表人物有吴国盛、江晓原等;“逻辑矛盾说”:主要代表人物有张秉伦、徐飞等;“修正说”:主要代表人物有席泽宗、范岱年等。中间派对命题采取一种客观平和的态度,认为“难题”所描述的现象是科学发展的必然规律,代表人物有董光璧、吴文俊。转型派在准确把握“难题”启发性特质的前提下,呼吁对“难题”的研究应该跳出传统模式,突出衍生效应,强调只有最大限度地强化难题与现实问题的结合,才能深入挖掘其现实价值,代表人物有:王鸿生、马来平、孟现志等。

上述观点代表了国内“难题”研究的主要成果,他们从各自不同的角度求解,在自己的材料范围内都具有一定的合理性。尽管没有找到标准答案,但命题探讨的实际效果远远超出命题的初衷,这就为命题研究方式的转变提供了有力的现实支撑。

为了使大家对国内“李约瑟难题”的研究有更清晰的认识,我们以时间为线索、以解答方式为依据对该问题的探讨历程进行系统梳理,这对于我们从更高层次上认识从“难题”自身的“问题对话”到问题探讨的“方法转向”这一趋势具有重要意义。我们认为,国内学术界对该问题的研究历程大致分为以下阶段:

一是因素混沌罗列阶段。该阶段大致从新文化运动开始至改革开放前后。之所以称其为因素混沌罗列阶段是因为:一方面当时学术界还没有所谓“李约瑟难题”的提法,许多学者都把“李约瑟难题”仅仅理解为“探索与追问中国近代科技落后的原因”,从而忽略了命题1和命题2之间的有机联系。另一方面学者们从总体上缺乏一种对该问题进行系统解答和对话的模式,而仅仅是限于无休止地罗列所谓的积极因素和消极因素,求解派居于这一阶段的主导地位。

二是观点升华研究阶段。该阶段大致从改革开放初期到上个世纪80年代末。之所以称其为观点升华阶段是因为该阶段谈论问题的内容、形式、深度、角度都较前一个阶段有较大的提升,大量的专著出现。但从总体上看,学者们仍没有摆脱前一阶段罗列正反因素的回答方式。尽管新的视角出现,但从本质上看这也是罗列因素法的变相应用,这也就决定了大家无法找到最终的对话途径。这就为下一阶段的认识论转向埋下了伏笔。求解派在这一阶段仍居于主导地位。

三是认识转向阶段。该阶段大致从20世纪80年代末至今。之所以称其为认识转向阶段是因为基于该阶段难题研究热潮的不断出现以及标准答案难于统一的困境,部分学者已经认识到传统研究存在简单化、现象化、思辨化等缺陷,要想将“难题”的研究深入进行下去并取得突破,必须针对上述不良倾向,加强研究方法转变和增强实证研究的意识[5]。于是,众多学者一改以往的研究范式,试图通过“难题”本体的反思与回归以及加强与现实问题的结合来对“难题”作出解答,于是质疑派、中间派、转型派逐渐出现,逐渐开始考察“难题”的存在合法性、科学性、标准性,其内涵、外延及现实价值,“难题”进一步研究的方法转向也就成为必然。

三、“李约瑟难题”研究的方法转向

纵观以上梳理可以发现,自“难题”提出以来,尽管学界从多种层面展开积极对话,但由于“难题”自身的复杂性和启发性致使人们最终没有找到比较令众人信服的标准答案。然而,标准答案的难以界定并不等于该问题没有现实意义和研究价值。它就如人类所探讨的时间与生命起源问题一样,虽难以给出标准答案,但却都极具学术价值和现实意义。一方面,人们在对这类问题的研究中拓宽了科学视野,加深了对自然、历史、社会、文化、思维、科学技术的认识。另一方面,它把人们的视角从问题自身引申到东西方两大文明超越交融的高度上来,在加深人们对古代东西方政治制度、经济制度、教育制度、科技制度等问题认识的同时,使人们更加理性地关注现代科技的发展以及与科技发展密切相关的系列因素研究。也正因如此,“李约瑟难题”是一个极具开放性和启发性的问题,这种启发性使得人们的视野从问题自身的探讨和对话逐渐过渡到从多重视角思考问题自身以外的启示和价值,我们称之为问题研究的方法论转向。

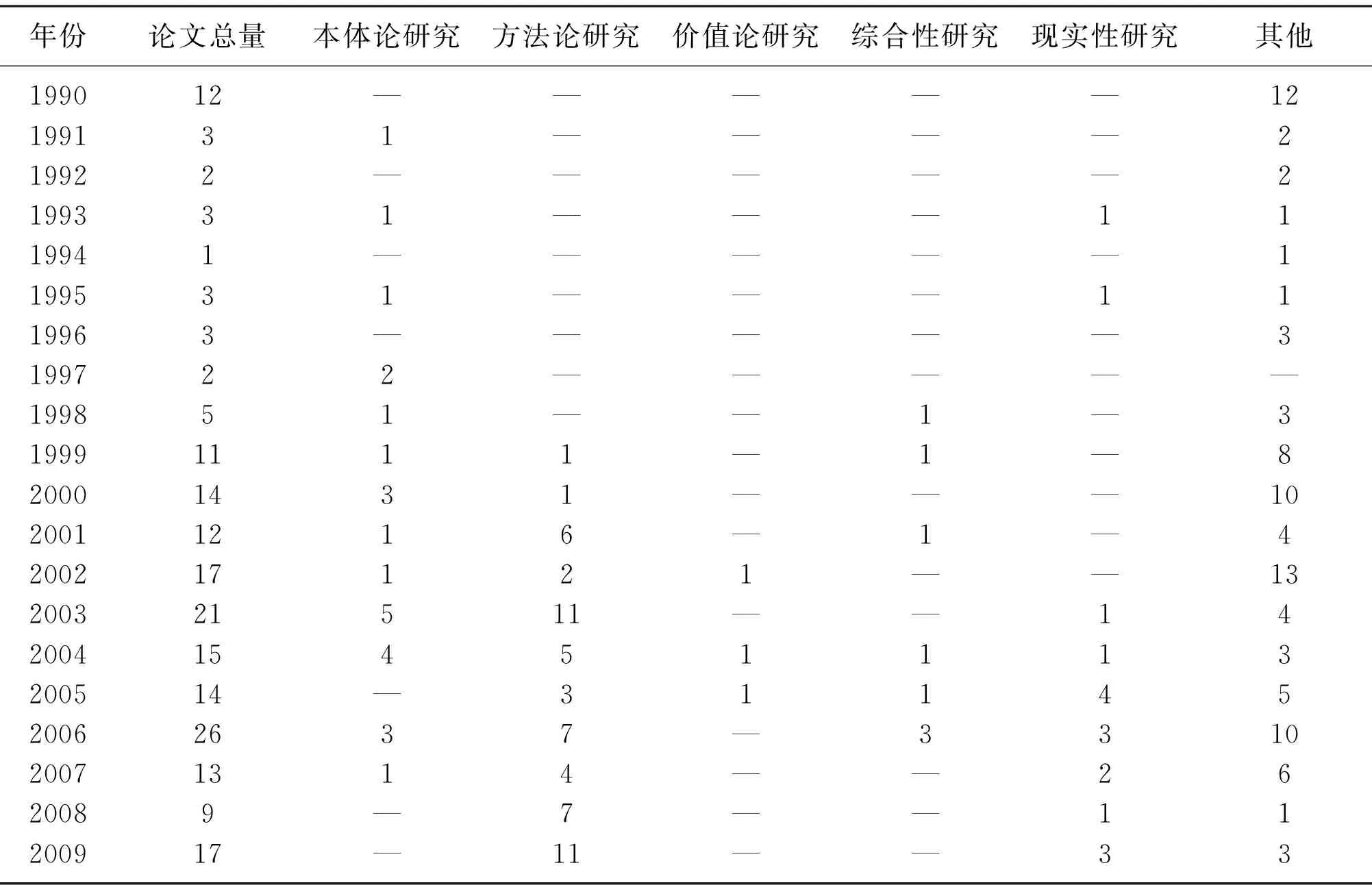

要弄清学界对“李约瑟难题”研究的转向特征,需要我们对国内发表的与其密切相关的论文作详尽统计分析。我们以《自然辩证法研究》、《哲学研究》、《哲学动态》、《自然辩证法通讯》、《科学技术与辩证法》等刊物为主要检索来源,搜集了近20年来专业学术论文203篇,并按照不同的论题域把相关研究分为本体论研究(侧重于对命题自身内涵的回答)、方法论研究(侧重于从学科视角对其科学性、标准性及其启示性进行研究)、价值论研究(侧重于对命题有无价值及价值大小的研究)、综合性评述研究(侧重于综合前人的研究成果进行研究)、现实性研究(侧重于对命题现实意义的研究)以及其他研究。为了方便统计,我们首先按年份对发表论文的数量及论题类别进行统计;其次以五年为一个阶段,对相关文献进行分析,具体见表2。

根据统计,我们可以发现国内近20年在每个阶段发表的论文数量分别为21篇、24篇、79篇、79篇。从时间和论文发表数量上来看,国内学界对“李约瑟难题”的研究正在经历一个从缓慢到繁荣的发展阶段;从自发性、分散性到逐步成熟的阶段;从学术研究队伍不稳定、视角不宽泛到研究视野不断拓展的阶段。尤其是进入新世纪之后,这一特征更为明显。

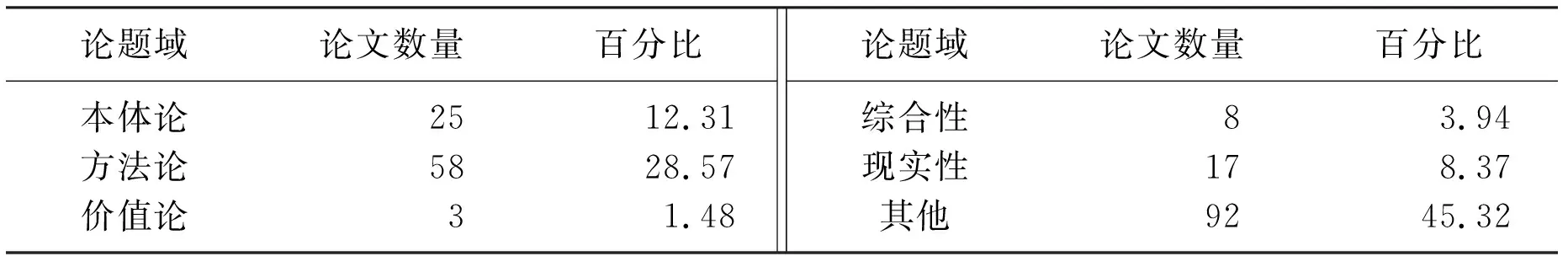

从论题域的定性类比分析来看,抛开数量较多、主题相对多元化的“其他”类论题,方法论研究则占据论文总量的近29%,最为集中,其次为本体论研究、现实性研究、综合性研究和价值论研究,见表3。基于统计分析可以发现:首先,问题研究成果颇丰但特色不浓。尽管近十年来国内“李约瑟难题”研究无论从整体上还是在细节上都较前十年有较大突破,但突破中也孕育着相当的危机。人们受李约瑟问题模式的影响,过分注重于答案本身而忽视现实问题,相对缺乏应用意识。其次,研究领域不断拓宽。问题研究的视野从几乎单一的对问题答案的追寻拓展到本体论、方法论、价值论、现实性、综合性以及其他等多元领域。最后,问题研究的方法论转向特色鲜明。逐渐从对问题自身的对话和回答转向学科视角的方法论探讨,旨在探寻其更深层次的启迪意义。

表2 国内近20年“李约瑟难题”研究成果统计表

表3 国内近20年“李约瑟难题”研究成果横向定性统计表

从“李约瑟难题”研究的转向轨迹来看,学界的探讨开始从关注命题自身的答案转向对问题的合理性、内涵以及外延的研究;从对问题自身的解答和对话,转向对问题的价值和现实意义的研究;从对单一因素的终极答案探寻,转向对更趋合理的研究方法的追问和对命题的学术价值与意义的思考。方法论的研究成果不断涌现,这从一个侧面说明人们不再像以往那样过分关注答案本身,而是把它当成了一个极具启发性的问题,也正好印证了这样一种观点,即难题虽没有标准答案,但却有引起探索、引发提问的价值[6],这也恰恰说明了“李约瑟难题”研究确定性与不确定性统一的本质。它可以启发人们从不同的学科领域进行探讨,而现实性和综合性研究成果的不断出现,也从另外一个侧面表明了研究视角的方法论转向趋势。通过纵向统计、横向对比以及转向轨迹的分析,我们可以认为,国内“李约瑟难题”研究的热情随着中国经济的发展日益升温,这说明它不仅具有学术价值,更具有现实意义,该问题研究对于我国政治、经济、文化、社会的长远发展至关重要。从“李约瑟难题”研究的方法转向来看,它不再仅仅是一个科技史问题,更是一个涉及中国的政治、经济、文化、民族思维、民族性格等方方面面的宏大的社会问题,其所产生的启示效应和辐射研究效应远远大于问题答案本身。从一定意义上可以说,从该问题引申出来的相关中国话题乃是我国社会发展状况的“风向标”。

四、“李约瑟难题”研究转向的展望

回顾近20年的研究历程,我国“李约瑟难题”的研讨模式正在实现从一元向多元的转变,呈现出稳步前进的态势。我们认为,方法转向也仅仅是当前该问题研究转向中相对集中的一种,其可能面临更多的“转向空间”,因为这是一个关系我国未来社会发展的学术问题,同时也是一个相当现实的问题。正因如此,“李约瑟难题”研究不仅在当前,其在将来也一定会继续深入研究下去。展望未来,如何更好地展开对该问题的探讨?如何从更深层次上发掘其启示意义?我们认为应当坚持一定的研究原则。

首先,继续坚持以专业学者研究为中心。通过对近20年的“李约瑟难题”专业文献梳理,我们发现这些文献的作者大多具备相对深厚的专业背景和学术造诣,他们既是高水平科研成果的创造者,更是推进“李约瑟难题”研究转向的中流砥柱,专业性、开放性是他们最明显的特征。所谓专业性,是指问题研究者的主体是具有专业知识背景的科技史专家,他们能够以专业的眼光从各个视角来解读“李约瑟难题”。所谓开放性,是指问题研究者的主体不是一个自我封闭的团体,相反却是一个既相互批判创新,又主动与其他学者交流互动的开放性的学术共同体。正是由于他们的开放性,才有可能推动该问题研究的进一步转向。

其次,坚持专业性与多元性相结合的原则。任何事物都具有两面性,专业人士积极参与研究无疑能够催生出高水平的科研成果,但由于受专业背景的影响,他们的研究视角可能会存在单一化、片面化等缺陷。人们对权威的盲目崇拜,更会使一些独创性的研究视角难于见之于书面。相反,在全国范围内有组织地开展大型研讨会,让非专业领域的学者参与进来,可以拓宽人们的研究视角,从而形成一系列的研究辐射效应。只有这样,国内“李约瑟难题”研究的转向才能够向更加合理的方向稳步推进,其价值才能得以真正挖掘。

再次,坚持国内与国际研究共同关注的原则。回顾近20年的“李约瑟难题”研究历程可知,在研究问题的过程中我们过分注重于国内对话,缺乏与国外学者的交流沟通。该问题也在国际上产生了重大影响,不少外国学者对此也作过大量的研究。例如:澳大利亚科学史家Morris F. Low认为,李约瑟用西方的标准来衡量中国的科技与社会,偏离当前的世界观,带有某种种族主义色彩[7]。Elvin早在1973年就认为中国近代科技落后的根源在于“高水平均衡陷阱”的存在[8]。美国宾夕法尼亚大学教授Sivin Nathan认为,“该问题是一个极具启发性的问题”[4]。爱因斯坦认为,中国近代科学落后的原因在于形式逻辑体系和系统性实验的缺乏[9]。Andrew Brennan认为,近代科学诞生于欧洲的界定过于模糊,根本没有任何质疑的价值[10]。加强与国际接轨,既可以拓宽我们的研究视野,又可以催生研究成果的中国化应用。

最后,坚持问题反思与关注现实相结合的原则。这也是以上原则中最为重要的原则。通过对文献的分析我们可以看出,探寻问题的答案一直是人们关注的焦点。出现不同的应答域,在一定意义上是为了更好地找到问题的答案,也正是在找寻答案的过程中,人们发现了一系列与科技发展密切相关的因素,这些因素对我国当今科技的发展而言,仍在发挥着或正或负的作用。然而统计表明,人们对中国当今的科技发展现状关注仍须进一步深化。研究问题更重要的是获得启示,反思过去是为了更好地把握现在。我们可以将前人的科研成果与我国当今科技发展的现状密切结合起来,实现从对问题本身的反思提高为对现实的追问和应用。因为,“没有应用,就没有前途”[11]。

参考文献:

[1] 王京安,许斌. “李约瑟之谜”研究述评[J]. 湖南大学学报:社会科学版,2003,17(4):85.

[2] 李成龙. “李约瑟问题”研究综述[J]. 兰州大学学报:社会科学版,2009,36(S):67.

[3] Needham J. Science and Society in East and West[J]. Science and Society,1964(4):385-408.

[4] 赵红军. 李约瑟之谜:经济学家应接受旧解还是新解?[J]. 经济学:季刊,2009,8(4):1639-1641.

[5] 马来平. “李约瑟难题”研究断想[J]. 科学·经济·社会,1991,9(1):59-60.

[6] 王鸿生. 李约瑟难题的意义和解答[J]. 自然辩证法研究,2004,20(6):44.

[7] Low M F. Beyond Joseph Needham: Science,Technology,and Medicine in East and Southeast Asia[J]. Osiris,1998,13:1-8.

[8] 林毅夫. 李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹----自宋以来的长期经济发展[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版,2007,44(4):8.

[9] 爱因斯坦. 1953年给J.E.斯威策的信[M]∥爱因斯坦文集:第1卷. 许良英,范岱年,译. 北京:商务印书馆,1977:574.

[10] 贝安德 A. 现代科学的诞生:文化、思想及科学创新[J]. 清华大学学报:哲学社会科学版,2007,22(6):94.

[11] 陈昌曙. 保持技术哲学研究的生命力[J]. 科学技术与辩证法,2001,18(3):43-45.