田螺形的寨子

禾 源

田螺形的寨子

禾 源

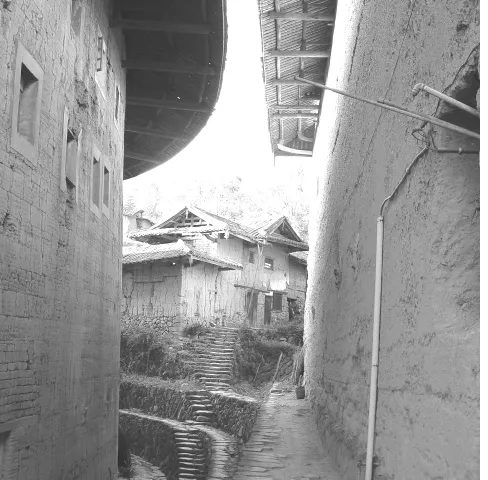

[引子]“蛤蟆子,尽快活,两腿长长满洋跳;田螺子,不过缺(田埂中的流水缺口),抱着泥土守田角!”寨子建在水田中的一座小山岗上,长得像一粒大田螺,于是寨子里的人常感叹——田螺子,不过缺!

寨 王

寨子人起用一个名字既随缘又显用意,他们名字的背后都有些名堂,男以“福、禄、寿、喜,龙、虎、熊、罴,富、华、天、宝”等,前加字辈;女的以“柳、青、花、艳,莺、燕、鹃、凤,珠、玉、秀、丽”等为主打。兄弟姐妹多了自成一系,寨子里就有八个兄弟姐妹分别以“春夏秋冬,继往开来”为序,后面加上一个中性的“铃”字,寨子人开玩笑说,兄弟姐妹一年四季轮着摇铃,两年才能轮到一回啊。

曲犁、平锄、锤子,甚至还有尿壶之称。看过去挺随意,一件家什或件件农具,没想到的是这随意的背后大有文章。女人在房间生产,男人在厅里把弄着这些家什或农具,一声啼哭,男人大声问到,“带柄”吗?是的,“带柄”!男人会随即高兴地叫出孩子的名字,手中是锄就叫锄,是锤叫锤,仿佛这个“带柄”的是他这会儿把弄出来的。曾有一位男人把弄带柄的太久了,要去小解,才提起尿壶,结果孩子呱呱坠地,男人大声喊着尿壶!尿壶!尿壶成了这孩子的名字。上学了,老师说这尿壶名字不太好,且也因这名字,天天被同学作弄得哭着回家,才换了个名字。可是寨子里的人一直喊着他的乳名,他长大娶亲成家,也无所谓什么名,结果那个更换的名字,只写在户口簿上,平时依然是提着尿壶之名走过一生。

现在寨子里的人也学着城里人,生个孩子也送到医院去,他们没办法再守在厅里把弄家什农具来祈求生个“带柄”的,再也没有这样随意性的名字了。寨子里的老婆婆会感叹说,现在的女人怎么这么没用,生个孩还要到医院,还得住上几天,花上千把块钱。唉!当年我们就像屙粪一般,某某的三儿子还生在菜园里,你看就那个芥蓝,就是拔芥蓝包时生下的,长得人模人样,多有力气。哪像这些医院里屙下的,什么蔓蔓,娜娜,简直,一指头点一下,就会倒下,多脆弱。

如今寨子里最常入耳的一个名字是“寨王”。寨子人的感觉里“王”的日子过得舒服,不用上山下地,爱吃肉有肉,要酒有酒,威风自在。那个被称作寨王的是个单身汉,他什么时候离开寨子我不知道,只知道他回寨子时,就像那口小水井投入一粒石子,随着叮咚一声泛起许多涟漪,寨子又热闹一阵子,寨子很多人去看过他,虽然说其中有的是混着接根烟,蹭杯放冰糖的茶,但大多还是寨子情节,不去见见不好,有的带些土菜,也有的带两斤酒,送给他当落马顿,当然也不乏很不甘愿去又不得不去的,因为他长期占用了刚回来的寨子人的菜园和草寮,这一回来,肯定要奉还,园里的作物正长在旺势上,草寮里的杂物要搬到哪啊?就是不搬也得给人算租,于是拎只鸭子去吧,这样以后好说话。适时而来的总是寨子里有点名望的人,我见过那个阵势,他把手背后,慢慢踱到家门前,故意咳嗽一下,这时就有人来引领他,他哈哈一笑,寒暄几句,觉得没有留下的必要,说了声,我还有点事,明天来家里坐坐吧!又踱着步走了。若是觉得有必要留下,就坐下聊着,吃饭时常会叫一个跑腿,到店里为他买点东西,或到家里取点下酒菜来,从此,场景中的跳动心率,按着他的节奏跳跃。

我是在寨门前看到刚回寨子的他,个子挺高,我们个个仰着头看他,他也低着头一个个询问谁家孩子,低一次,秃顶就对着我们的脸晃了一下,晃过、晃过!我觉得眼前晃动的是一块碗大的伤疤,有几个小伙伴躲到一边偷笑起来了,还有一个用手指着,很小声地说,像晒干的葫芦底,有点黄又有点白,是不是在瓦厂垭被鬼摸了。他听到,挺起腰,看着那堆小孩说:“我会阉机机,乱说话,我就把你们的机机像阉猪一样给阉了。”大家不说了,可没有害怕,因为他不见得怎么威风,并没有像那些参军回家的,或出门挣钱回家的人一样,会给我们撒糖,就是递给大人的烟与平常人一样。我们当面依然照家长的吩咐,按辈分伯伯、叔公争着叫着,而在背地对他称谓前都加个秃头。

他回寨子,并没有与寨子劳力一起下地干农活,听说干部安排他当护林员。他有时背上柴刀,有到山上转转,然后在腋下夹一些枯枝回寨子。我们问他砍柴怎么不好好捆上两捆,挑一担回家?他一句顶回:“小孩懂什么,我一个人吃饱,全家不饿,砍那么多柴火干什么?够烧就行了。”大多的时间他在寨门前坐着。夏日里大家都下地去了,寨门前成了他的宫殿,躺在那条长长木板凳上,脱下衣服遮住肚皮,爱做梦就做梦,爱打呼噜就打呼噜。太阳落山,寨子的牛回栏了,他才披着衣服,到小店铺拎上一瓶白酒回到寨子最顶上的老屋去。

他怎么离开村,又从哪里回来,我们从来没关心过,最感兴趣的是他说话的腔调,最关心的是他哪来的钱,天天能沽酒喝,最羡慕的是他天天不用下地上山干活。虽然寨子里的人骂孩子时,常有那么一句,不成器的东西,好吃懒做,一定是寨门前睡的第二!

孩子一般不敢顶大人,可聚在一起的时候常说,若是成为秃头叔公多快乐!不晒太阳不淋雨,还可以喝酒。说起来是命运,他回寨子的第二年就分田到户了,山林也归自己管理,他更自在,租出田,租下的粮食稳稳地可以吃上一年,祖宗山又近,一片竹林,一片杉树林,要用钱就去山上砍下几株,从不多砍,吃喝完了,再砍。从不要办什么砍伐证,当时有人找他说要办砍伐证,他说:“我只是砍下一两株枯死的或不成材的树,只是管理,哪有砍伐?再说只是家用。”后来也没人与这个单身汉计较。真的过得很自在。但这时还没人称他为寨王。

寨王的由来,是在那一年过半年,寨子过半年比过年还热闹,过年为自己过,这半年好像是为神过,为寨子而过,游神明,演神戏,求风调雨顺,合境平安,子孙绵长。当然也开赌场,让寨子热起来,把鬼都吵跑了,左邻右居的七乡八村,许多人聚集而来,为赌,为戏,为看别村姑娘,各持所怀,真的热闹非常。

他依然占据寨门前的那根柱子,身子一靠,燃起香烟,热闹也罢,安静也罢,他和每天打发光景一般,用几百次吞吐,把日子消化,有的化作灰烬,有的化作青烟,落地的落地,飘散的飘散。

节日让走进寨子里的都得融到这情景中,就像爆米花一般,进入炒锅的米粒,都一样被升温被翻炒。午饭过后不久,寨门下哗然大作,有人喊,要打架了!要打架了!寨子里的几个年青人阵列一边,外村来的几个小伙子,指着寨子里的年轻人说,只要你迈出寨子半步,我就会叫你今天赢的钱,一分一厘吐出来!寨子的哪个也不怕,今天你输的钱不赔出来,别想走出寨子。

寨子小,人的胆识也小,再说寨子人还是常要去那个大村庄的,那个人一脚踢翻了桌子,对着寨子的吼,来要啊!寨子里的人虽然越来越多,但没有一个上前动手。此时他,就是那位秃顶叔公来了,他背着一把烧炭伐木的大柴刀,走到那外村年轻人面前,大声喊道:不拿钱还想撒野,不怕死你就试试!握着刀逼向那个年轻人。

年轻人还发横,关你屁事,你这死老头!

寨子的事,就是我的事,你叫我死老头,我要叫你当垫死鬼。

这下那家伙终于软了,就喊着他寨王,有话好说。

风波平息,寨王就这样叫开了。没想到这一出手,招回好处真不少,有赌场他一走,就有人敬酒钱,给烟钱。

这个时候的寨王,还没走到大家心里去,大家感觉只是一种不怕死的赖皮劲,虽然也口口称“寨王!寨王!”可从不把他当王看待。他大多的时间又回到砍树砍竹换点钱,寨门前抽抽烟,拎瓶酒回家的日子。

也许是风水转动的结果,他的房屋高高在寨顶上,曾经的左邻右舍,都迁走了,有的盖新房,有的为孩子读书迁到大村庄或县城,他燃起的炊烟,虽然孤伶,不仅燃着寨子生命的气息,还让寨下的炊烟跟着它飘。它直上,寨下的就不偏颇,它西游,寨下的就不东歪,炊烟如是,渐渐地人也如是了。一次突发的成功再加形势的造就,他成了真正的寨王。村官的威性在寨子人的眼里,已经从寨子峰顶一阶阶走下了。许多事大家找寨王去了,寨王出马,不要文书,双方请到一起,可争可吵,吵到一定份上时,寨王一句:听你们的还是听我的!而后各打五十大板,一个照理,一个照论,走个中间。一方敬烟,一方奉茶,事情就这样解决了。

寨子小,容不得发生大事,起因常就是一株杉木,一块小园地,争吵的更多是一个气字和一个面子问题。寨子里寨王的气能贯通到各家,他的面子足够盖住所有的脸,寨王开口全寨的气全被呼出,寨王一笑全寨就灿烂,谁能不服呢!寨王不用上山砍竹伐木,烟酒全靠大伙供了。

寨子离城近,只有十一公里,城里的风一不小心就吹到寨子里,即便田螺守得紧,但近于水漫式侵略,寨子一样守不住,城里喇叭裤扫街时,寨子随即也来个几条在寨子的岭中拖上拖下,城里有太阳帽和麦克镜时,寨子周围的稻田里偶有白帽和墨镜,寨子人见时髦,又气又向往,在小溪洗泥腿时,总有一些想法洗到水里,跟着溪水流到山外,见出外精彩,寨子的人叹了口气,洗尽泥土,出去打工步子迈得特快,不再是蜗牛式的爬行。这一来,寨子的田地好像一下宽敞起来,女人有拔不完的草,男人有锄不完的地,天地一宽敞,男人不仅顺了气,还能在水田里看够自己的面子。女人怕的就是空旷,心甘情愿地早出晚归一直跟着男人,寨子里的人说:“媳妇绑在裤带边,姑娘远走到天边,寨子安静得很。”

安静的寨子寨王活得比虱子蛋还清闲。在外的寨子人当然不如寨子中的平安,有工伤,有被骗,也有合伙骗寨子里的父亲,面对这些事寨王也只能干着急,拿不出半点辙,或是从王的角度说出几点看法,倒成了笑柄。寨王大概知道自己过时,皇帝只知子丑卯,哪知如今股票点数,他渐渐少语,又得上山砍竹伐木,换点小钱。

那年冬天我回村看见他,依旧坐在寨门前的那条横板上,双膝支着,双手抱着,连身子也弯下,紧紧地守着个火笼,褪色的军棉衣仿佛被抽去棉纱的经纬,软蹋蹋地依在他身上,一顶帽子遮住了那块葫芦底。他见到我,吐出一口烟雾,便一家家地点过数过,寨子里总共只有一百零三人,能上山下地就三十来个。他一声长叹,没用了!棺材板背了三块半,只剩条缝子!说着话很小幅度动了动身子,我不敢太认真看,感觉他坐下那块木板的年轮活在他身上,渐渐地从屁股向头脚两端蔓延,怪不得他说背着棺材板。寨王就是寨王,老树的年轮辗过身子,依然记着阵地和队伍,但愿那木板的年轮转动得慢点,让他多些时间守在寨子。

干 娘

在乡下干娘称作老奶,我的老奶,是个巫婆。若是三十年前,我肯定不愿意提起她,然而今天一位文友谈起了巫。巫!巫一次次闪现,记忆老奶的那根神经被重重牵引,被牵动的神经颤动得厉害,快速的节奏像个拾荒者,在陈年的烂事堆里翻个不停,我翻不出自己满意的东西,拾起的就是我当年扔掉的。

老奶就住在我寨子后山坡,只有几户人家,日常生活用品,都要到寨子来买,路虽不远,只有一公里许,但有一两截坡度陡,裹脚的老奶走得并不轻松。她用一根高过人的竹竿当拐,握拐的那只手还提着瓶子,竹拐点地,瓶子摆动,一路不急不慢弄出“突嗒!突嗒!”的声响,节奏虽也均匀,但比起钟摆速度还要慢,是不是她怕走快了会赶跑时光,我不敢断定。

一年过端午,娘要我送点面条和粽子给她,我本想放到她家就跑,没想到她说,没有洋油(煤油)点灯,要跟我一起来寨子里打,我怕与她同行,快快地走在前头,可她又喊又叫:“不要跑,会摔倒!”这一喊挺奏效,我放慢了速度,乖乖地走在离她不远的前面。我是怕人听见,招人看见,因为我有一百的不甘愿,做她的干儿子,与她在一道,觉得会羞死人。我委曲求全,神明附身的她,居然看不透我的内心,还夸我很听话。

老奶到寨子,一般先到我家坐坐,喝杯茶而后就是到寨子边的那幢破屋里,寨子的一些女人也悄悄地来到平时不怎么敢去的破屋。有一回娘说我睡得不安,常说梦话,且在梦中会突然惊跳,一定是受了惊吓,要叫老奶招神明来诊断一下,看是在哪受惊了,好招招魂、压压惊,这样才会睡得安稳。娘又骗又拉,把我也揣到这座破屋里。

破屋的大门是虚掩着,有人看守,我知道她是守干部,好在这个时候,能干活的人都下地去,干部也不会在寨子里,看守只是防个万一。厅堂的场景真滑稽,老奶坐在置于方桌上的一把靠背椅上,闭着眼,用烟枪抽着烟,几个女人拿着小枝条在桌子边敲个不停,老奶一直闭着眼,一会儿,她扔了烟枪,一声长喊,浑身抖动起来,越抖越凶,随后“呸!呸!”两声,安静了下来。娘令我面对老奶跪下,娘报出我的姓名,老奶像唱戏一样,用福州话唱着说着,我不敢抬头,我听不清什么,只知道娘正在和老奶说话,不!是和神明说话,好一阵娘牵起了我,把一张黄纸符塞入衣服口袋靠边站着,别人也依样做着,不一会儿工夫,老奶居然从桌上一跃而起,喘着粗气,一定是很累了,一边喝茶,一边收下大家递上的红包。

我真受不了这又抽烟,全身颤抖,又唱又说近于疯癫的人当老奶,寨子许多人也有老奶,但他们的老奶都清清楚楚,更高兴的是与小伙伴闹架,他们老奶的孩子,就如亲兄弟一样,一窝而上相助着,我求娘给我换个老奶。娘说:“这个老奶好,她是神明,会保佑你!”后来的后来,才知道,找干娘是件麻烦事,要合八字,讲门对,三年内逢年过节,子女要送礼孝敬老奶,老奶要送饭给子女,再则许多人都怕当干娘,担心好风水、好家运会被干儿子分享去。

我娘怕麻烦别人,选择让神明为老奶,拜神明为干娘简单得多,不能去送节拜年,就在神龛前焚香上供品也行。大人是方便了,可给我带来许多的不便,小伙伴笑我,说我的老奶是妖怪,大人知道我对老奶由嫌及怕,看见我总是一句,巫婆来了!折腾得我常感不安,远远见老奶进寨子,就绕道避开她,若是看见她进了家,就一直不回家。印象中老奶在我家没吃过一餐饭,大概娘和老奶想的一样,不能让我在外面饿。有时正在家中,实在躲不过时,只能嘟着嘴,可老奶还是把我拉到身边,又看又摸还不停地夸着,孝顺,听话,通窍!她的手很绵也很温暖,可我感觉我的手是在一个墙洞中,被看不见的东西拉住,缩回是第一本能,老奶不放手,她又握又捏,一会儿嗯!一会儿好!最后拍拍我脑袋才让我走开。

没想到,想见比走开更难。三年时间过去,与老奶再也没有什么来往,但不知为什么,后来我没有嫌弃和怕她,遇见时倒会很清楚地叫上一声老奶!她只是笑笑,再也没表现出热情,再也没牵过我的手。虽依然夸我:乖,长大了,现在都是好运了!然而又匆匆别去。一天叠加一天,一年垒高一年,我在那个时头真想向老奶学点巫术,或学几个咒语,既为自己守魂护魄,安心生活,也为有缘之人驱邪避疾,可老奶不知在哪一年仙逝,我连一份祭典也没敬上,怎么敢想得真传呢!

老奶离去,我没有为她送上一程,并不是她走得匆忙,我想她速度一定比当年慢得更多,只是因为我长大了,会有好运!不再让她挂念,长大了,现在都是好运!老奶也安然走了。

乞 丐

寨子人对那些能言善辩的,持着厌恶的态度,说她们那张嘴像凉拌的松菇——滑得很!可是整个寨子在寻求生存理由、为自己开脱的思维,也是滑得像条泥鳅,溜来滑去,很难逮住一个实实在在的,就如“乞丐——乞食”在寨子人的心中就是一个善变的面目。

乞丐光临寨子,第一个警觉的依然是寨子中的狗。异味,报警,一只狗吠了起来,听到的狗随即应和,并且边吠边调集,寨子所有的狗都朝着异味来的方向跑去。听起来差不多的犬吠声,原来它们交流起来和寨子人一样丰富。狗列阵群围乞丐,狗阵后则是孩子们和个别妇人家。乞丐熟悉这阵容,从容地点点打狗棒,但绝不打狗,他们太了解狗性,狗也感觉得出,来的只是不堪一击的弱者,做做样子,也就没了斗志。散的散,走的走,吠声渐渐稀弱,跟随着乞丐的只有一群孩子。

乞丐进寨了,狗也回到各自的院子,群出为护寨,回院子则为守院,此时的吠声是给主人报信,虽说乞丐进了家门,只在屋子的堂下廊前,但狗的吠声,孩子们的叽叽喳喳声主人知道了大概,是一碗饭,还是一盏米,主人心里仿佛早有打算。寨子里的人一般不会施给乞丐钱,因为他们一向把乞丐称之为“乞食”,认定只为吃而行乞。

“乞食!乞食!”,和菩萨的名字一样,每天都有人会念上几遍,女人们为了哄着怀里的孩子不哭不闹,常说:乞食来了,乞食来了,再哭我就把你送给她。这乞食仿佛是凶神恶煞。然而就是这样的母亲,这样的奶奶,在把一杯米倒到乞食的布袋里时,她们会伸手进去搅了搅,捏出一撮放在杯里,拿到厨房便在灶前炉子上添上炭火,煮成粥,让孩子吃着,说是吃了百家饭,会一切呈祥。有的为了让孩子能多吃上几回百家饭,干脆把孩子许给了乞丐当干儿子,于是寨子里还有许多乞食的义子。此时的乞食成了天使,布袋中的米成了灵丹妙药。

寨子中老人的故事,乞食是神仙下凡,乔装改扮察看人世间的民风民情,惩恶扬善。寨子人总把故事当真,直到前些年寨子里的一位婆婆,见到乞食,还问:“孩子们,你们看清了吗?乞食是从哪条路进寨的?”大家知道她的希望,就齐声嚷着:“乞食是突然间出现在寨子里。”接着孩子们学着老婆婆,双手合十反复念叨着“阿弥陀佛!阿弥陀佛!”

这些故事中的“神仙”进寨,孩子们能不跟吗?我当年就是跟得最紧的一个。跟着,跟着,跟出了极强的行乞念头,乞盼着乞食舍给我几句咒语,一粒糖,或一个黑乎乎的烤地瓜,而后乞食突然腾云而去,我手里的糖果会突然变成金元宝,烤地瓜变成宝葫芦,要啥有啥,念上几声咒语也能腾云飞起。一次次追随,可看到的他们总是可怜兮兮地睡到寨子边的破寮里。寨子里的人不会让乞食、疯子睡在寨子里,因起于很久很久以前一个疯人睡在寨门前的亭子里,在半夜点了火,差点燃了整个寨子,寨子最怕的就是灾劫,怎么能让灾劫留在寨子中。

乞食来了,走了!走了,又来新的,他们一样在寨子里吃饱,一样带走一些大米,但在寨子的一代代相传中,没有人见过乞食在寨门前腾云而去,成为神仙;寨子中也没有人得到宝葫芦;更没有人能念咒成仙,从寨子里消失的人,都是病逝或老去的。乞食留给寨子的就是吃百家饭,能呈祥吉安。记得我小时候就邀过伙伴,拿着牙杯,一家家乞大米,在进寨子的道路边架起锅,煮着粥,吃个高兴,虽然当时我们的不吉祥,仅仅是想吃上一碗白米粥。寨子人心知肚明,不管米缸里的米是多是少,都很乐意地一盏一撮施舍给我们。我们煮出的粥,一样是乞者有份,只要肯伸出碗来,都能分享到粥的清香,道路两边,一群大小“乞食”,呼噜呼噜地喝着粥。如今回放这声响,仿佛听到寨子的遥远经声:百家饭,驱百邪,吃了百家饭,无病也无灾。乞食!乞食!寨子一济心药的开方者。

时间是照亮一天天展开图画的日月,今天的画面里,寨子没有了乞食,乞食都到城里,成了乞丐,乞讨的是钱。寨子里只有几个晒太阳的老人,木木的好像是在等待,一点也没有乞求的念头。走了乞食,仿佛没了祈盼,怪不得他们常说,先出乞丐,再出世界。

尾 声

田螺子不过缺!在如今的风雨声中听起来别扭,一场大水来了,哗啦啦地流着,田螺子不过缺,我带你走吧!田螺子被冲到了溪里,随溪水流到好远好远的地方;一个喜欢土货的人,轻轻哼着,田螺子不过缺!我带你走吧!一把提起三五粒,装满一篓坐车上了城里的市场。田螺子一个个过缺了,寨子里的人也学着慢慢地向外搬,寨子像个糖尿病患者,一天天瘦身,她再也守不住田螺子。田螺形的寨子,寨子就要空了,就连真仙民间信仰也被文化人挖掘走,登到大雅之堂,还关寨门吗?

责任编辑 林 芝