两则英语新闻的倾向性分析

——基于功能语篇的视角

肖 晶

(福建师范大学福清分校 外语系,福建 福清 350300)

两则英语新闻的倾向性分析

——基于功能语篇的视角

肖 晶

(福建师范大学福清分校 外语系,福建 福清 350300)

在功能语篇的视角下,以英国《每日电讯报》和美国《纽约时报》对“日本释放中国船长”的新闻报道为例,通过概念功能及人际功能的分析,揭示了两种媒体通过物质过程的筛选、词汇的选择以及筛选和加工相关信息等潜在的意识形态取向左右人们的心理,混淆视听,对当时的社会舆论或多或少造成了负面影响。

语篇分析;直接引语;及物性;英语新闻;倾向性

Abstract:Functional grammar, which shows powerful value of application in discourse analysis for its unique functionalism, provides a new perspective and methodology for news discourse analysis. On two journalistic reportages of“Japan’s release of Chinese captain” from The Daily Telegraph and The New York Times respectively, it is to disclose the potential ideology and the influence on social consensus within the framework of systemic functional grammar by a contrastive analysis of their attitudinal leanings and the analysis of their ideational functions and interpersonal functions.

Key words:discourse analysis; direction speech; transitivity; English news; attitudinal leanings

在西方,对语篇的研究可以追溯到两千年前柏拉图对辩论结构的研究和亚里士多德对修辞理论的研究。20世纪60年代后期到70年代初期结构主义的语言学研究方法在语篇分析中占主导地位。20世纪70年代中期以来,批评性语篇分析迅速崛起,并将语篇研究引入了思想意识和社会政治领域,系统功能语言学的语篇分析也不断发展。[1]

韩礼德所建立的系统功能语法是“功能语篇分析方法”的理论基础。他认为语言的性质决定人们对语言的要求,这种功能是千变万化的,但仍然可以把它们归纳为若干个有限的抽象的更具概括性的功能。韩礼德将这种语言用途所固有的普遍特征概括为三大元功能:概念功能、人际功能和语篇功能。[2]概念功能指的是语言对人们在现实世界(包括内心世界)中的各种经历的表达,它包括经验功能和逻辑功能两方面。及物性是经验功能的主要体现方式,其作用在于把人们在现实世界中的所见所闻、所作所为分成若干种“过程”,即将经验通过语法进行范畴化,并指明与各种过程有关的“参与者”和“环境成分”。语篇功能指语言使本身前后连贯,并与语域发生联系的功能。

“功能语篇分析方法”就是在系统功能语法的框架下,通过分析语篇的特点和它们生成的社会历史背景,考察语言结构背后的意识形态意义,并进而揭示语言、权力和意识形态之间的复杂关系。它要求把语言看作一个多功能的系统,因此韩礼德的系统功能语言学成了其主要的理论基础和方法来源。辛斌指出批评性语篇分析的通常做法是,“首先,分析语篇的结构特征并将其与某些生成技巧及过程相联系;然后,分析者可以论证,这种技巧或过程在具体语境中或许表达了某种意识形态意义;最后,分析者还可以进一步论证,这种语言结构和过程背后隐藏的意识形态意义具有重要的社会功能,对某种社会过程起着介入或干预的作用。”[3]Fowler指出,在对语篇进行批评性分析时要特别注意考察及物性、分类、转换、情态等蕴涵的意识形态意义。

将语言分析应用于新闻语篇之中,对比不同的新闻机构在同一时间关于同一事件的新闻报道,分析他们对同一事件的立场观点的差别是新闻语篇批评性分析较常用的方法之一。刘亚猛指出,“有意识地提及、凸显、强调某些精心挑选的事实,这使得修辞者能够按照自己的修辞意图调节受众的情感,从而在受众中产生对自己的辩论最具接受性的心理状态。”[4]虽然新闻记者奉行公平、公正地报道新闻事实的职业准则,但记者们不可避免会把所表述的内容置于某些特定的价值框架之内。正是因为新闻媒体呈现出来的并非是一个完全客观的世界,而是一个被理解和加工过的世界,分析新闻的态度倾向从而揭示其背后的意识形态显得尤为重要。

为了考察西方新闻媒体报道中的态度倾向,以揭示那些隐藏在语言表达背后的假定、信念和意识,笔者拟以英、美两家权威媒体在同一时间对“日本释放中国船长”的报道为语料来源,在对两者进行对比分析的同时,利用系统功能语法语篇分析的理论框架对两家媒体的态度倾向进行对比、分析,从及物性考察语篇的概念功能,从分类及直接引语的使用讨论报道的人际功能。由于笔者并非鉴赏其报道的前后连贯性,在文中对语篇功能不做分析。《纽约时报》是美国第一大报纸,《每日电讯报》是英国高级日报,发行量居英国首位,两份报刊都侧重于国际新闻的报道。[5]因此,选用这两份英语报刊的语料可保证其权威性。两则关于日本释放中国渔船船长的英语新闻都是于2010年9月24日分别发表在《每日电讯报》和《纽约时报》的官方网站上,两则新闻分别为:《纽约时报》 “Japan Retreats With Release of Chinese Boat Captain” 及英国《每日电讯报》“Japan to free Chinese skipper to calm row with Beijing”。

一、及物性:通过物质过程的筛选表达微妙态度

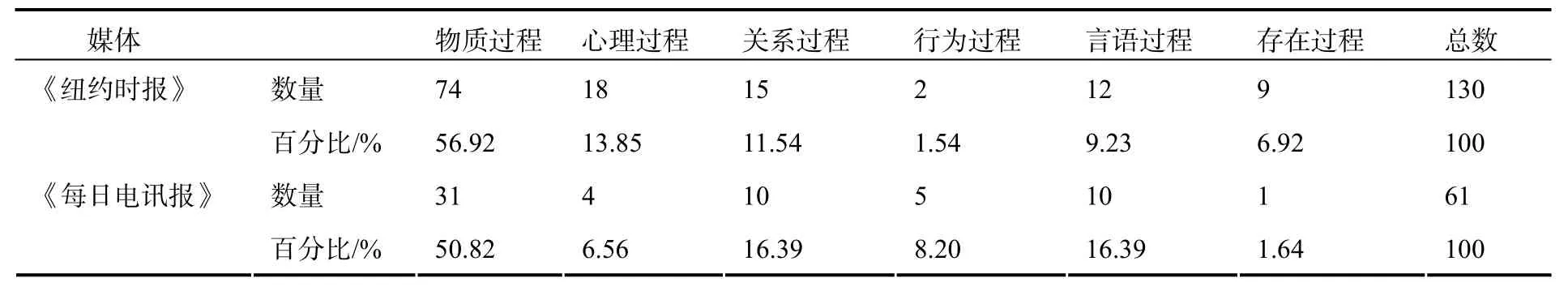

及物性系统包括六种过程:物质过程,表示做某件事的过程;心理过程,表示“感觉”、“反应”、“认知”等心理活动过程;关系过程,指反映事物之间处于何种关系的过程;行为过程,指的是诸如呼吸、咳嗽、叹息、做梦、哭笑等生理活动过程;言语过程,是通过讲话交流信息的过程;存在过程表示有某物存在的过程。[6]75-84通过对两则报道的及物性过程进行统计分析,结果如下:

表1 两则英语新闻中过程类型的分布

在表1中,《纽约时报》的物质过程为56.92%,而《每日电讯报》为 50.82%。二者的区别在表 1中不是很明显,因此将在表2中作进一步分析。在心理过程中,《每日电讯报》所占比例比《纽约时报》少,不到其二分之一,这表明《每日电讯报》试图更客观地报道事件而不想表达过多的情感上的关注。在关系过程中,《每日电讯报》的比例大于《纽约时报》,说明《每日电讯报》更为重视与日本释放中国船长的相关事件之间的联系。在言语过程中,《每日电讯报》的比例比《纽约时报》高出7个百分点,说明《每日电讯报》力图通过直接引语多渠道来报道该“放人”事件,以求报道的多面性和公平性,而《纽约时报》的比例相对低则表明其报道带有较强的评论性。《每日电讯报》中的存在过程少到可以忽略不计,而《纽约时报》的存在过程却占了一定的比例。这说明《纽约时报》乐于对事物(事件)是否存在或真实的可能性做判断,流露出美国习惯以国际领导者的身份对国际事务进行评论的霸权主义心态。表1证实了这样的结论:《纽约时报》对该事件的报道评论性高,而《每日电讯报》的评论性较为隐蔽。

表2 两则英语新闻物质过程中主要参与者的过程类型分布

在表 2 中,《纽约时报》过多地使用与日本政府相关的物质过程,其比例超过中国2倍。这充分说明了《纽约时报》主要站在日本的立场说话。基于美日安保条约,美国与日本是同盟国关系。美国为了向世界证实其作为盟国领袖的实力,表达对盟国的“关心”与“支持”,它的媒体给了日本更多的话权。然而,从国际维和角度来说,这么做无异于损害其“公正、道义”的国际形象;《每日电讯报》给中国与日本同样的话权,表明其严格遵守“报道公平”的原则。然而,《每日电讯报》在其他三个主要参与者中的比例却泄露其评论性的意图。《每日电讯报》中与美国政府相关的物质过程所占比例为《纽约时报》的3倍多,说明其有意指出美国对该事件具有一定的影响;对四名被捕日本人的关注是其有意引导读者将该事件与“中日渔船事件中国船长被抓”进行关联性想象,存在暗示中国“以牙还牙”之嫌。两则新闻对与詹其雄相关的物质过程比例相当,在新闻中主要体现为詹其雄撞船(collide)、荣耀归国(return)的动词描述。对詹其雄的描述虽然不多,却留给读者无限遐想的空间:即詹其雄撞了日本的巡逻船为什么不是受到法律该有的制裁,却最终荣耀回国并受中国人民的热烈欢迎?正是通过这种物质过程的筛选,英美媒体向受众捏造了中国“霸权、野蛮”的形象。

二、语篇分类:通过词汇的选择影响人们的心理

人际功能指的是讲话者作为干预者的“意义潜势”。通过这一功能,讲话者使自己参与到某一情景语境中,来表达他的态度和推断,并试图影响别人的态度和行为。[6]115对两则报道的人际功能的对比分析将从语篇分类及直接引语的使用两方面进行。

语篇的分类系统是指语篇对人和事件的命名和描述,主要通过词汇的选择来实现。记者在报道新闻事件中对事物的命名受其认识程度及思想情感的影响,因此通过分析新闻中记者对词汇的选择可以透视出语篇背后的意识形态。两则英语新闻对“中日渔船”事件发生地“钓鱼岛”的地理描述的各不相同。根据其出现的先后顺序,《纽约时报》用的是 “near disputed islands”,“uninhabited islands in the East China Sea”,“the islands”, 和“Japanese waters” ;《每日电讯报》用的是 “in the East China Sea”,和“a group of islands 120 miles east of Taiwan ”。

《纽约时报》在报道中先将事故发生地点定义为“在具有争议性的岛屿附近”(near disputed islands),这是有意混淆读者对该地归属问题的判断。判断有争议性领土的归属性问题本就具有相当的难度,但该报在这个不确定因素前再添加模糊语“在附近”,这使得读者对该地的主权问题无法做出明确判断。接着,该报用“中国东海上无人居住的岛屿”(uninhabited islands in the East China Sea)和“这些岛屿”(the islands) 这两个中性词组,这为读者进一步判断其主权归属提供了一个很大的缓冲空间,因为读者看到该报的中性描述后很容易对该报产生认可心理。最后,《纽约时报》将“这些岛屿”置于“日本海域”(Japanese waters)。通过前面的铺垫过程,读者对这种提法就不会有太大的抵触,接受“钓鱼岛是日本一部分”的观点就成为一种可能。

《每日电讯报》对钓鱼岛的描述也看似客观,但其第二种描述(a group of islands 120 miles east of Taiwan)却带有隐性的评价色彩。报道的原文是“Lurking behind China’s angry reaction is a long-running sovereignty dispute over a group of islands 120 miles east of Taiwan where the incident took place — called Diaoyu or Diaoyutai in Chinese and Senkaku in Japanese — which hold the key to valuable oil and gas deposits.”这次事件的两个参与者是中国与日本,因此应是分别描述钓鱼岛与中国和日本有什么关系。然而,《每日电讯报》却很巧妙地避开讲述该岛与中国的关系,取而代之的却是用该岛与台湾的关系来体现。这种回避正面描述的方式很值得关注。虽然中国坚称台湾是中国领土不可分割的一部分,但受到“台独分子”分裂活动及西方媒体有意误导的影响,许多读者认为台湾是一个“国家”。因此,《每日电讯报》以暧昧的态度暗示读者:钓鱼岛与台湾有关,与中国的关系却是个不确定的因素。

从两份报纸对词汇的选择可以看出:英美媒体或显性或隐性地曲解事件事实,二者通过对词汇的选择与运用,把钓鱼岛是中国领土一部分的信息尽可能地排除在外。

三、引语:通过筛选和加工相关信息对读者进行引导

在上述两则英语新闻报道中,《每日电讯报》正文字数为534字,直接引语出现的次数为6,直接引语的内容占全文的比例为22.28%;《纽约时报》正文字数为1 227字,直接引语出现的次数为7,直接引语的内容占全文的比例为 15.97%。由此可见,转述语(尤其是直接引语)的使用是两则新闻较为明显的特征之一。当记者大量引用别人的话语,其目的在于为报道增添真实感,显示报道的客观性。然而,直接引语的表述方式及其内容的选择同时也是记者对所传递信息进行筛选和加工的过程,这些选择常受其意识形态的支配。

《每日电讯报》6处直接引语的内容为:日本对詹其雄身份的定义;日本释放詹其雄的决定及原因解释;日本放人的决定;中国对日本该决定的反应;美国对该事件的态度;中国关于逮捕四名在河北军区非法活动的日本人的报道。这6处引语皆有明确的引语来源,且是完整引用发言者或机构的话语。从其内容来看,分别有日本、中国和美国对该事件的态度表示。唯一值得注意的是,《每日电讯报》将“中国逮捕四名在中国军事禁区非法活动的日本人”与前面表示各方对“日本释放中国船长”放在同一个平台上叙述,这是其巧妙地将论断变成了提示:中国逮捕日本人以报复日本逮捕中国船长。

《纽约时报》7处直接引语的内容为:日本京都大学一国际关系学教授对日本放人的指责;中国北京一匿名西方外交官对日本处于两难状态的解释;日本法官就放人原因(该事件对日本人及中日关系的影响)的解释;日本渡边喜美对日本政府放人的批评;东京股票交易所集团社长齐藤惇解释日本政府放人的无奈;北京航空航天大学对外策略研究者王湘穗称日本不得不放人;詹其雄回国后对中国政府、中国共产党及中国人民的致谢发言。《纽约时报》的7处引语中确切消息来源的有6处,1处为含蓄不露的来源。在上述的前 5处引语中,《纽约时报》挑选的都是关于日本放人的负面评论,从字面上指责日本当局政府的软弱。其中,齐藤惇的发言特别值得关注,原句是“As a Japanese, I have mixed feelings about appearing so weak-kneed, but realistically speaking, we had to put this problem behind us.”当阅读至此,读者不禁会问“一个国家的公民要受多大的委屈才能做出将国家尊严置于脑后的决定?”报道至此,《纽约时报》的记者已成功地引导读者从对日本的指责上升到对日本的同情的情感变化,这在很大程度上使读者的注意力偏离了事实,将重心转移到“日本的无奈”上。接着,中国王湘穗的发言的引用更是被从原来出现的语境中分离出来而变成另一语境中话语的一部分。《纽约时报》对王湘穗话语的引用原文是:“This was a move that Japan had to make or China would have taken further steps.”在脱离原有语境的情况下,《纽约时报》仅引用一个评论性语句进一步说明了日本放人是情非得已的处境。最后,《纽约时报》以詹其雄的致谢发言为结束语,与前面“日本受中国经济威胁而处于水深火热”的情况形成鲜明对比。从心理学角度来说,不管事实如何,受众都有同情处于劣势的一方的倾向。《纽约时报》在报道中先是费尽心机描述日本的退让与无奈,而其后又断章取义地说明中国的强硬态度及詹其雄的“光荣”回国,对中国及詹其雄个人所受的损害避而不谈。

从以上分析不难看出:相对而言,《每日电讯报》的报道虽然较《纽约时报》更为客观,但仍主观地将“日本放人”与“中国抓人”两件性质不同的新闻摆在同一平台上,其暗示效果不言而喻;《纽约时报》则有意无意地表现出较强的政治倾向,即同情日本。另外,《纽约时报》通过对直接引语的选择和制作,其有意暗示的“日本无奈,中国霸权”的结论很有可能被感情冲动的受众毫无抵制地所接受。

四、结语

综上所述,读者可以清楚地看到英美媒体是如何利用及物性系统将“中国霸道施压,日本被迫放人”这一概念功能有效地传递给受众;通过巧妙地使用分类及有意识地筛选直接引语来模糊钓鱼岛的归属问题,曲解事实,表达英美媒体“同情日本”的态度,从而影响受众的人际功能。

正如Van Dijk所说,批评性语篇分析主要研究社会政治背景下社会权力的滥用、控制和不平等是如何通过文本与谈话而得以实施的。[7]通过对两则英语新闻的批评性分析,读者可以看出两份报纸以直接或隐含的方式表达了“同情日本,谴责中国”的态度倾向。由此可见,新闻的政治倾向性和舆论导向性是很明显的,借助批评性语篇分析,读者可以增强语言意识,揭示新闻中隐藏的意识形态,从而提高对新闻的鉴赏和批评能力。

[1] 朱永生,严世清,苗兴伟.功能语言学导论[M].上海:上海外语教育出版社,2004:165-167.

[2] Halliday M A K.An Introduction to Functional Grammar[M].London:Edward Arnold,1994.

[3] 辛 斌.批评性语篇分析方法论[J].外国语,2002,142(6):37.

[4] 刘亚猛.追求象征的力量[M].北京:三联书店,2004:84-85.

[5] 王玉龙,吴建清.新闻英语[M].北京:国防工业出版社,2005:7-28.

[6] 胡壮麟,朱永生,张德禄,等.系统功能语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2005:113.

[7] Van Dijk T A . “Critical Discourse analysis” The Handbook of Discourse Analysis[M].Oxford:Oxford Blackwell,2001:352..

责任编辑:曾凡盛

Attitudinal leanings in two pieces of English news: Under the perspective of functional grammer

XIAO Jing

(Foreign Language Department, Fuqing Branch of Fujian Normal University, Fuqing 350300, China)

H314,G212

A

1009-2013(2011)01-0088-05

2010-12-07

福建省社会科学研究项目(JBS06077)

肖 晶(1981—),女,福建漳州人,讲师,硕士。研究方向:外国语言学及应用语言学。