化瘀消痹胶囊配合西药治疗强直性脊柱炎 148例*

王蔼平 陈爱林 张俊莉 王素芝 白 琳 徐鹏刚 刘英纯任宝娣 王 颖 董军胜 樊亚红 赵 君 西安市第五人民医院风湿科(西安 710082)

2009年以来,笔者采用化瘀消痹胶囊配合西药治疗活动性强直性脊柱炎(AS)148例,并设西药对照组观察,现报道如下。

临床资料 本组 283例均为本院住院患者,均符合 1984年修订的纽约标准[1],根据判断 AS的常用活动指标判定均为活动期[2]。无合并其它慢性活动性病;无磺胺药过敏史;肝肾功能正常者。随机分为两组,治疗组 148例 ,男 112例 ,女 36例;年龄 11~55岁 ,平均22.9± 5.4岁;病程 0.5~23年 ,平均 4.9± 3.6年 ;对照组 135例中,男 114例,女 21例;年龄 14~54岁岁,平均 23.6± 4.5岁;病程 4个月~22年,平均 4.2±3.7年。骶髂关节 CT片按纽约标准 5级分类法[3](即 0~Ⅳ ):将骶髂关节炎分为 I~IV级,出现Ⅱ 、Ⅲ 、IV级骶髂关节炎表现在治疗组和对照组分别为 69、51、 28例和 80、 33、 17例;血清 HLA-B27检验阳性分别为 136、120例。全部病例按《中药新药临床研究指导原则》[4]辨证属肝肾亏损,痰瘀痹阻型辨证标准。两组患者资料经统计学处理,差异无显著性(P>0.05),具有可比性。

治疗方法 对照组单用西药治疗,口服柳氮磺胺吡啶片或胶囊 0.25~1.0g,1d3次;甲氨蝶片 5.0~15mg/周,分 2~3次服用,配合叶酸治疗对抗其不良反应,或配合来氟米特 10mg,1d2次,根据个体化选择一种非甾体抗炎药。治疗组在对照组基础上并用化瘀消痹胶囊(属本院医院制剂陕西管制字 [2001]第 1576号,即制剂号:成分:青风藤 30g,地龙、鸡血藤、虎杖、黄芪、狗脊、骨碎补、片姜黄各 20g,土鳖虫、五灵脂各15g,白芍 12g,秦艽、川芎、秦艽、桂枝、白芥子、南星、木瓜各 10g,萆9g,蜈蚣 2条 ),服用 ,1次 3粒 ,1d3次。12周为 1个疗程,2组均治疗 1个疗程。如果患者不能持续住院 12周,出院后继续上述方案治疗。选取0、4、8、12周为疗效评价点。 完成临床观察后,随访半年。

疗效标准 依据“强直性脊柱炎国际评估委员会工作小组(ASAS工作组 )”制定的 ASAS20、ASAS50、ASAS70疗效评价标准进行评价。 ASAS20:患者的腰背痛、外周关节肿胀数、关节压痛、关节功能、日常生活能力、血沉或 CRP、患者评价及医师评价至少有 20%的改善;ASAS50:以上相同标准有 50%的改善。ASAS70:以上相同标准有 70%的改善。显效:达到ASAS70(主要症状或体征明显改善,积分减少≥70%)。有效:达到 ASAS50(主要症状或体征有好转,积分减少≥20%,<70%)。无效:未达 ASAS20(主要症状或体征无改善,积分减少<20%)。

统计学方法 采用 SPSS 13.0软件对数据进行统计处理,采用卡方检验或t检验。

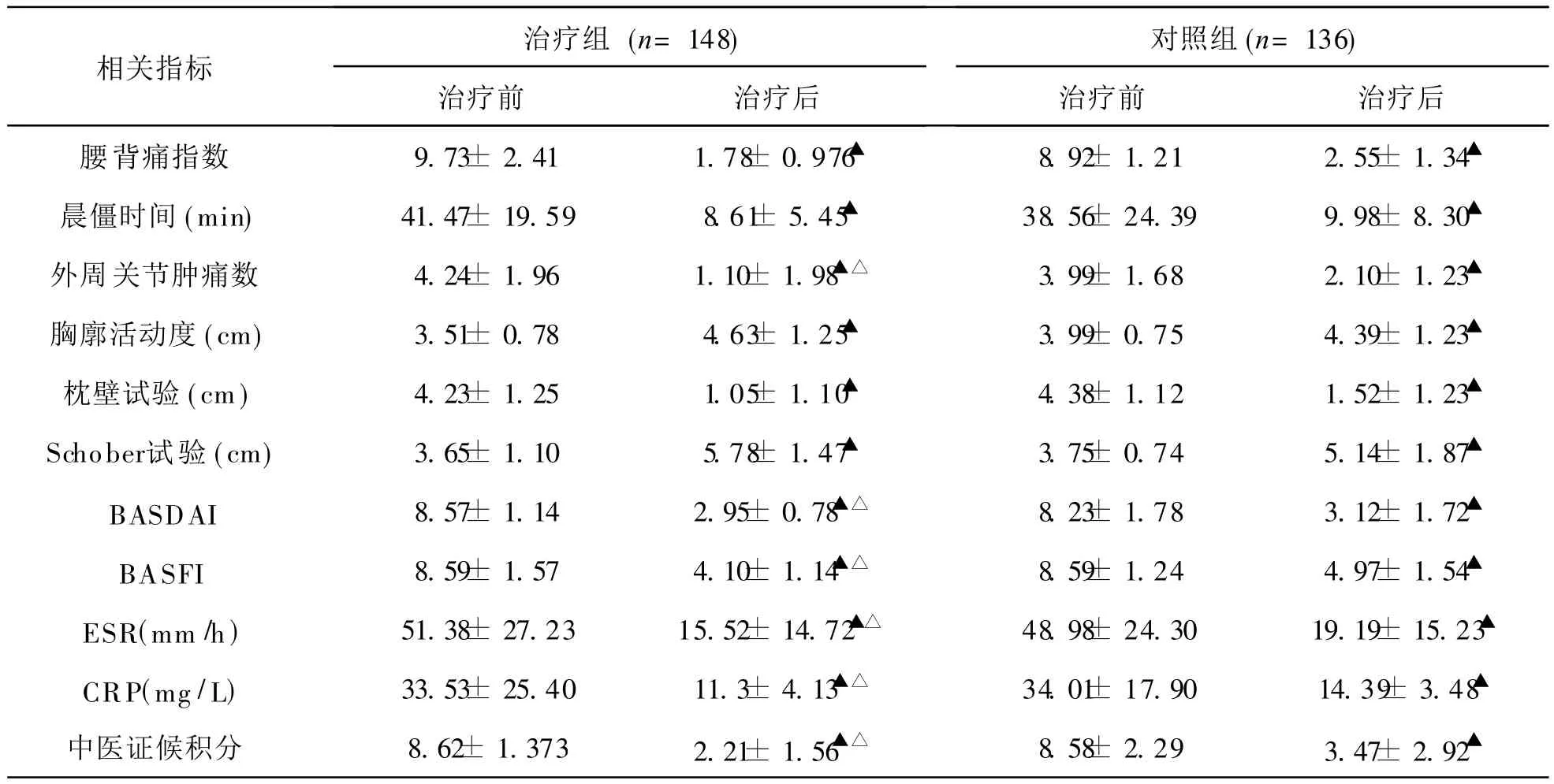

治疗结果 治疗组 148例,显效 44例,有效 104例,无效 0例,总有效率 100.00%;对照组 135例,显效 34例,有效 80例,无效 22例,总有效率 83.00%;两组治疗前及治疗第 12周各项指标比较见附表。治疗组及对照组治疗 12周与治疗前比较:腰骶痛明显减轻(P<0.05),腰背晨僵时间显著缩短(P<0.05),外周关节肿痛消失(P<0.05),BASDAI和 BASFI明显降低(P<0.05),ESR和 CRP亦显著下降(P<0.05);治疗组治疗 12周上述各项指标与对照组同期比较:外周关节肿痛数、腰背晨僵时间、中医证候积分、BASDAI、 ERS、CRP差异均有显著性 (P < 0.05),说明治疗组各指标改善优于对照组。X线及 CT检查仅用于疾病诊断及分期,因观察时间较短,未作对比统计。说明治疗组、对照组患者的中医证候、临床症状和体征均得到较好的改善,治疗组优于对照组 P<0.05。

附表 两组患者治疗前后临床指标和实验室指标测定结果比较

不良反应 治疗组有胃肠道反应者 7例,口腔溃疡 2例,皮疹 5例,浮肿 3例,头痛 5例,转氨酶升高 5例,白细胞减少 8例;对照组有胃肠道反应者 24例,口腔溃疡 4例、皮疹 8例,浮肿 8例,头痛 7例,转氨酶升高 27例。白细胞减少 25例;治疗组发生不良反应少于对照组(P<0.05)。上述两组不良反应经对症治疗 1~2周内可恢复,均可耐受继续治疗。

讨 论 祖国医学认为 AS属中医“大偻”、“痹证”范畴。 AS以肾虚先天不足为病机基础,肾督空虚,复感外邪,内外合邪为该病的基本病机,本虚标实是AS的病机特点。本虚不外阴、阳、气、血之亏虚,标实以风、寒、湿、热、痰、瘀痹阻经络为主。晚期则如《内经◦痹论》所描述“痛痹者善胀,尻以代踵,脊以代头”之状。所以把“补益肝肾,壮督通督”、作为治疗 AS的根本原则贯穿始终。现代医学证明 AS早期多发生骨质疏松和骨量减少亦可作为本治则的佐证。由于肝肾亏虚,督脉失充,易受风寒湿热等外邪入侵,导致经脉痹阻,痰浊瘀血并见,经脉痹阻不通,我们认为是致病的另一关键,故同时把“化痰逐瘀”作为治疗的另一根本原则贯穿始终。本研究认为本病本证型病机为肾督阳虚、寒湿、痰瘀、浊毒久滞于督脉,或注于下肢所致。气血、寒湿、痰瘀、浊毒互结深入督脉隧道之中,停聚固化而成。倡导寒湿、痰瘀、浊毒致痹学说。治疗上即在祛风除湿,散寒通络,补肾强督基础上,加用了化痰逐瘀,解毒泄浊的药物,我院制剂化瘀消痹胶囊正是根据此意选药组方而成。方中青风藤苦平、川芎辛温为主药,祛风除湿,活血通络;五灵脂苦温、地龙咸寒、虎杖苦寒、蜈蚣辛温为辅药,助主药祛风化痰解毒,搜剔逐邪,通络解痉;其他药为佐使药:秦艽、片姜黄、萆、木瓜、桂枝祛风除湿泄浊,散寒通络;木瓜兼有和胃化湿作用;黄芪、白芍、鸡血藤、骨碎补为益气补血、补肾强骨;白芥子、南星化痰泄浊。全方配伍合理,以祛邪为主,兼顾扶正。

我们将化瘀消痹胶囊与非甾体类抗炎药、MTX、SASP联合治疗活动性 AS,结果显示活动指标和功能状态评价都有显著改善,联合治疗组显效率和临床缓解率明显高于单用西药对照组,表明联合治疗组的疗效更显著。经长期随诊,联合治疗组效果稳定,而单用西药组有病情复发情况,说明联合治疗组远期疗效也优于单用西药组。两组毒副作用及因毒副作用停药率差异亦有显著性。此类西药可损伤胃肠粘膜,出现脾胃失和、脾虚湿阻等中医证侯,本方中有黄芪、桂枝、白芍、木瓜益气健脾、化湿和胃,可保护肠胃,使其能耐受西药较长时间的治疗;甲氨蝶呤可抑制骨髓,出现虚劳证侯,本方中有黄芪、鸡血藤、白芍、狗脊、骨碎补益气补血、补肾活血而有预防骨髓抑制作用。

参考资料

[1]蒋 明,朱立平,林孝义.风湿病学 [M].北京:科学出版社,1995:952.

[2]许杰洲,曾庆馀.强直性脊柱炎的疾病活动性、功能状况及预后评价 [J].中华风湿病学杂志,1998,2(4):229-231.

[3]张乃峥 .临床风湿病学[M].上海:上海科学技术出版,1999:156-173.

[4]国家食品药品监督管理局.中药新药临床研究指导原则 [S].北京:中国医药科技出版社,2002:5-115.