“ 地形对聚落分布的影响”的教学

哈尔滨市第三中学(150001) 金珊珊

课标分析

课标原文:举例说明地表形态对聚落分布的影响。

课标解读:

1.“举例”是指提供典型的案例,在案例分析过程中,归纳总结不同的地形对聚落的类型、分布、规模、发展的影响。

2.这节课的重难点是地形对聚落分布的影响, 这样在教学设计时聚落的类型、规模、发展就不能抢占了聚落分布的重要地位,应做到主次分明,详略得当。

教材分析

经过剖析,发现本部分教材正文过于简练,仅介绍了聚落的概念和分类。而地形对聚落类型、分布、规模和发展的影响,缺乏详述,且教材提供的案例不全面,没能体现出五大基本地形对聚落的影响;案例也不充实、不丰满,不能引导学生有效突破重难点;三个互不相关的案例不鲜活、缺少生命力和时代感,过于枯燥。因此,笔者特别选择了“丝路之旅”,设计了丝路上“明珠”的系列探究活动:从千年古都——西安到有中国梯田之乡美誉的甘肃省平凉市庄浪县,过黄河经兰州,最后到达塔里木盆地绿洲喀什。这些城市的选址“恰巧”与五大地形相关,地理性十足,被丝路这条线串起,更能在此中体味华夏泱泱大国的风采和源远流长的历史文化。

学情分析

学生在初中学习过有关地形的种类、聚落和中国区域地理的初步知识,为完成本节学习奠定了基础。但学生分析运用地形图、等高线图、遥感影像图能力较弱,关于自然条件对人类活动影响的认识不够全面,因此,本节课以案例探究活动为主线,重在培养学生地理思辨能力、读图分析能力、合作探究能力,帮助他们形成正确的资源观和环境观。

教学设计

1.精选案例、扩大视野:精选丝路上中国境内段典型的案例:西安——庄浪——兰州——武威——张掖——酒泉——敦煌——喀什,说明地形对聚落选址、分类、形态、分布和发展的影响。

2.史地融合,综合分析:借用刘邦定都西安的史料,请学生扮演张良,说服刘邦定都西安。并通过渭河平原与庄浪梯田的对比,进一步明确地形对聚落类型、选址、规模的影响。

3.绘图探究、彰显地理韵味:指导学生在兰州的等高线地形图上绘出兰州的城市范围及形态,找到地形对聚落形态的影响。在河西走廊地形图上指导绘出丝路重镇河西四郡——武威、张掖、酒泉、敦煌的分布位置并分析原因,进而提出山前冲积扇上聚落的选址问题,为分析塔里木盆地聚落的分布做好铺垫。在塔里木盆地地形及水系分布图上,由学生合作画出聚落的位置,总结聚落分布形态及成因。此部分为本节重、难点之所在,应浓墨重彩、高潮迭起。

4.联系现实,提高决策能力:作为丝绸之路上最大的驿站之一喀什,其经济特区的建立很好地说明了地形对聚落发展的影响,同时也说明了影响聚落分布除地形以外还有其他的因素,是各种因素综合作用、有机结合的结果。

本节课突出之处就是以历史为背景,从地理视角,运用、各种地形图培养学生发现、分析问题,最终形成科学决策的能力。

教学目标

知识与技能

明确聚落的概念;运用西安、庄浪、兰州、河西走廊、塔里木盆地的绿洲等案例的分析,理解地形对聚落选址、分类、形态、分布和发展的影响。

过程与方法

分析西安选址案例,提高从图文资料中提取信息和分析信息的能力,发展地理思维,并初步掌握案例分析的方法;对比兰州、河西四郡、塔里木盆地绿洲聚落分布等案例,发展对地形图、等高线图、遥感影像图等的读图、用图、绘图的能力,对地理图文资料分析判断、比较运用、概括运用的能力,形成对自然条件与人类活动关系的认知能力。

情感态度价值观

在探寻丝路“明珠”的过程中,激发对地理学习的兴趣,养成求真务实的科学态度,同时发展合作学习、与人交往的能力;树立“自然环境是人类赖以生存和发展的基础”、“因地制宜”等基本的地理观念,形成科学的人地观和发展观。

教学重难点

重点:地形对聚落类型、分布、规模的影响。

难点:地形对聚落分布的影响。

教学方法

读图分析法、比较探究法、案例分析法、角色扮演法

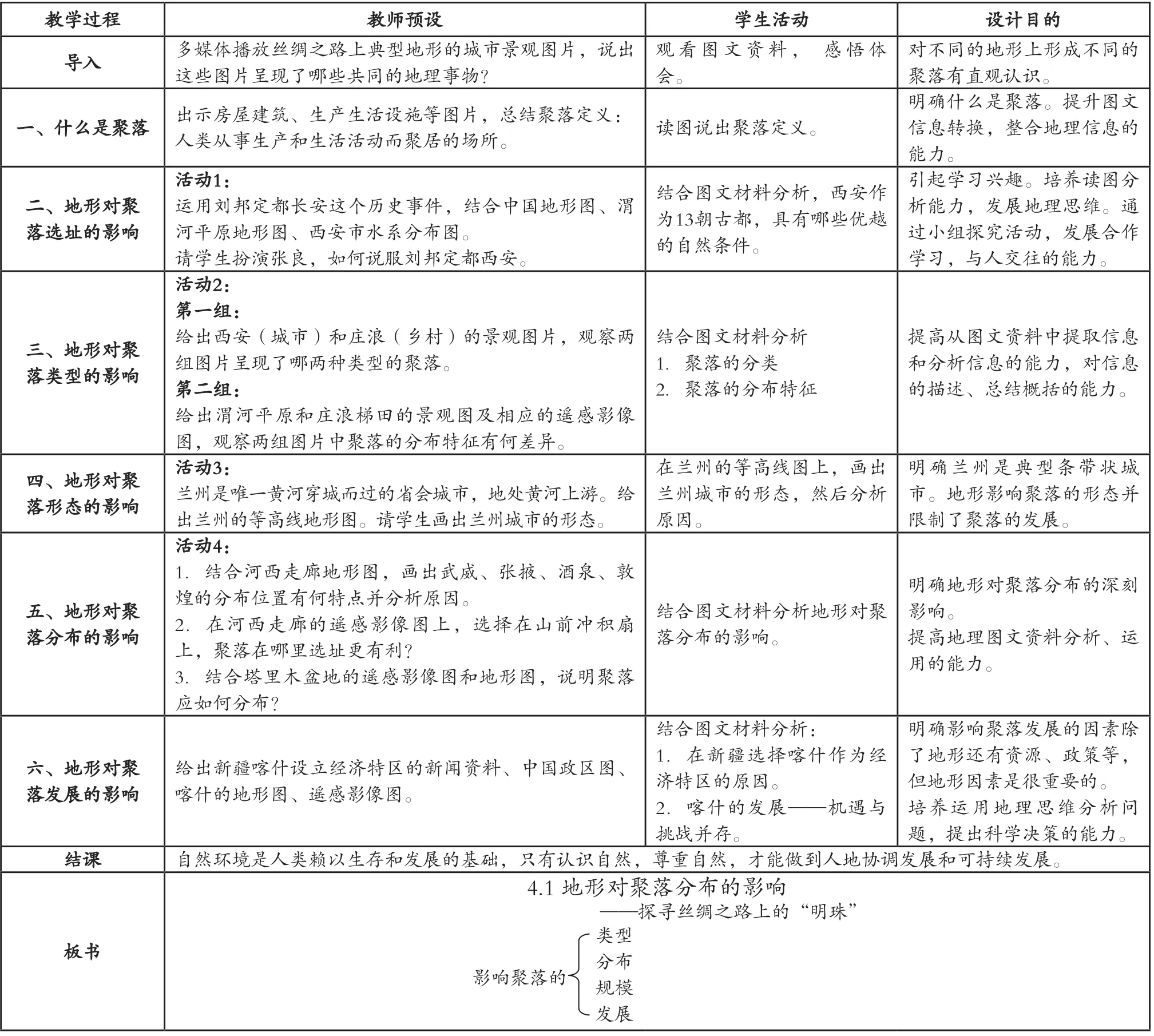

教学过程

?

教学反思

本节课最大体会是:一堂好课关键是要求教师转变教学理念和教学方法,教学内容要联系实际,要反映时代特征,要与学生一起探讨对生活有用的地理,始终关注对学生终身发展有用的地理。传授给学生的不仅仅是知识,更重要的是培养学生的能力。要实现这些目的,教师必须在深入挖掘课程标准的前提下,创设合理情景,为学生能力发展搭好脚手架。

课堂的成功还在于教师要敢于打破学科本位思想,将地理知识融合于历史背景下、现实生活,呈现给学生一个有文化的、有生命的、动态的课堂。这样不仅能活跃课堂气氛,更能有效地开展探究活动,培养学生综合素养,形成公民意识。