眩晕宁片治疗后循环缺血55例临床观察

赵铎 李倩

后循环又称为椎-基底动脉系统,由椎动脉、基底动脉、大脑后动脉及其各级分支组成,主要分支供应脑干、小脑、枕叶、颞叶后部和丘脑等。根据文献资料显示,人群中眩晕的患病率为5‰[1]。缺血性脑血管病中有20%是由后循环缺血引起的,眩晕是临床最明显的表现。后循环缺血是中老年的常见病、多发病,目前有逐渐年轻化的趋势。中医认为后循环缺血归属于“眩晕”“中风”范畴。笔者采用眩晕宁片治疗后循环缺血55例,疗效满意,总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 采用河南中医学院第一附属医院脑病病区符合标准的后循环缺血患者107例。将107例后循环缺血患者随机分为治疗组(眩晕宁片组)和对照组(定眩胶囊组)。治疗组55例,其中男24例,女31例,年龄35~50岁;对照组52例,其中男22例,女30例,年龄38~52岁;两组均常规检查心电图,头颅CT,TCD(颅内彩色多普勒血流图)等,以除外严重房室传导阻滞、脑出血及脑梗死。经统计两组患者在性别年龄病程病情等方面相似(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择标准

1.2.1 西医诊断标准 参照中国后循环缺血专家共识提出的诊断标准[2]。①年龄35~52岁;②以眩晕为主要症状;③头颅CT检查正常;④超声多普勒(TCD)检查显示椎-基底动脉血流异常。

1.2.2 中医诊断标准 按照《中药新药临床研究指导原则》[3]。症状可见眩晕,头重昏蒙,或伴视物旋转,胸闷恶心,食少多寐,呕吐痰涎,舌苔白腻,脉濡滑。本病多属痰湿中阻证。

1.3 试验病例标准

1.3.1 纳入病例标准 凡符合本病西医诊断及中医辨证标准者,均可纳入试验病例。轻度眩晕头晕目眩,视物旋转,闭目即止。中度眩晕如坐车船,旋转不定,不能站立。

1.3.2 病例排除标准 排除重度眩晕、颅内占位病变、急性脑卒中、内耳眩晕、出血及肿瘤外伤、眼病、耳疾等引起眩晕者。

1.4 治疗方法 治疗组用眩晕宁片[桂林三金(集团)股份有限公司,规格18片/盒:0.319/片]治疗,主要由泽泻、白术、茯苓、陈皮、半夏、女贞子、旱莲草、菊花、牛膝、甘草等组成。口服,每次3片,3次/d;对照组给予定眩胶囊口服,一次4~6粒,3次/d。治疗过程中两组禁用其他治疗该病证的药物和方法,30 d为1个疗程。治疗2个疗程观察临床疗效。观察1个疗程。

1.5 疗效评价 疗效评价标准[4]①显效:无眩晕发作,坐起或站立时稍感头晕,有轻度不稳感;②有效:偶有眩晕发作但发作次数明显减少,程度明显减轻;③无效:症状体征无明显改善。

2 结果

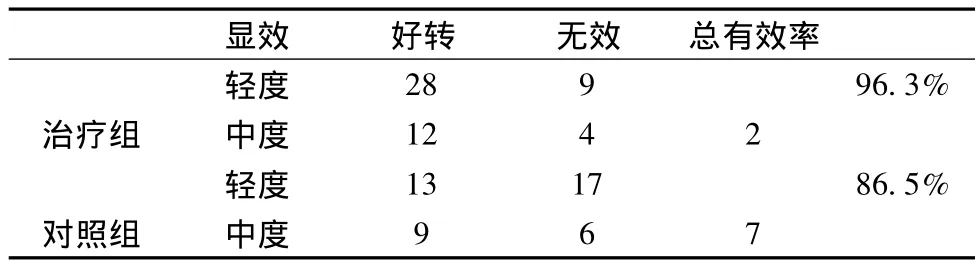

表1显示眩晕宁组总有效率96.3%,对照组总有效86.5%。治疗组总有效率明显高于对照组见表1。

表1 两组治疗结果比较

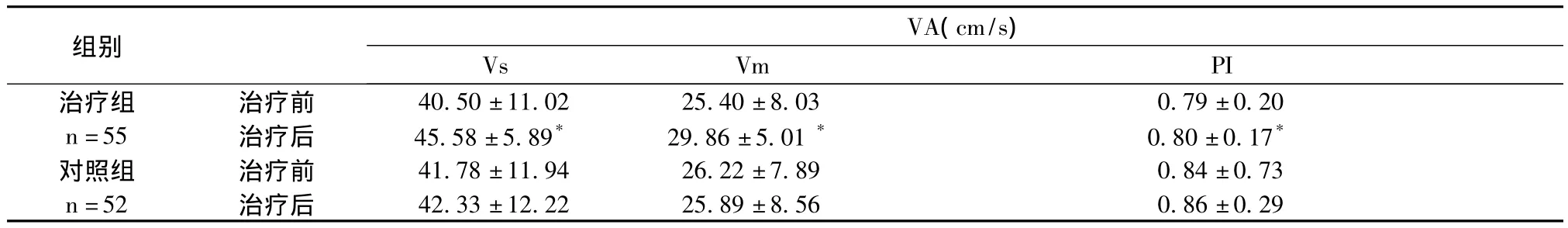

表2 经颅多普勒超声检查(TCD)结果比较

3 讨论

本病属于祖国医学“眩晕”范畴,多与气血亏虚,痰浊、血瘀有关。脑为髓海,且肾藏精生髓,故病位在脑,与肝、肾密切相关。中医学认为,眩晕主要是由于风、火、痰、虚、瘀引起清窍失养所致,其病位在清窍,与肝脾肾三脏关系密切。朱丹溪认为“无痰不作眩”,现代人生活方式及饮食习惯的改变,易致饮食失节,伤于脾胃。脾虚失运,水湿内停,痰浊内生,阻滞中焦,清阳不升,清窍失养;痰浊上扰,浊阴不降,蒙蔽清窍,引起眩晕。眩晕宁片是在总结祖国医学诸家名方的基础上,发展出的一种能防治眩晕的中成药。它将汉代《金匮要略》的“泽泻汤”、宋代《太平惠民和剂局方》的“二陈汤”和明代《证治准绳》的“二至丸”有机结合,其特点之一就是既能治虚证,又能治实证。从中医角度上讲,白术、茯苓、甘草健脾利湿;泽泻、陈皮、半夏利湿除痰;女贞子、旱莲草、牛膝滋补肝肾;黄菊平肝明目。全方共用可健脾利湿,排出痰湿浊气;补肝肾阴精,制约亢旺的肝阳,使清气上升,浊气下降,从而使眩晕得以控制。

现代医学随着神经影像学技术的发展和对后循环缺血研究的深入,人们认为后循环缺血发病的主要原因有:①动脉粥样硬化,发生严重动脉粥样硬化最常见的部位是椎动脉起始部和颅内段,导致缺血的机制主要是动脉的狭窄或闭塞;②栓子脱落也是引起后循环缺血的主要原因。大部分栓子可能是来源于心脏的赘生物、附壁血栓及主动脉和椎基底动脉的粥样硬化斑块;③颈椎退行性变,椎间隙变窄和骨赘形成,亦可导致椎动脉受压,出现后循环缺血症状;④锁骨下动脉盗血综合征也是后循环缺血的另一个重要病因。现代药理研究发现,半夏[5]主要成分为生物碱,可通过促进唾液及支气管分泌液分泌作用祛痰。白术[5]含有白术多糖氨基酸;泽泻[6]含三萜类、甾醇、含生物碱,茯苓[6]含多糖类、三萜类。含有白术、茯苓、泽泻的复方可使尿中的钠、氯、钾和尿素的排泄量增加因此有利尿作用。女贞子[7]具有降糖降血脂和抗动脉粥样硬化的作用。旱莲草[8]的提取物总黄酮具有清除自由基的作用。牛膝[9]含皂苷及甾类化合物具有降低血粘度和纤维蛋白原含量,抗血小板粘附和抗血栓形成作用。菊花[10]含挥发油,具有增加血流量、降压作用。基于以上原理发现,眩晕宁是通过改善血液循环,增加脑血流量,抗血小板聚集,调整血压血脂,抗自由基等作用而改善患者眩晕症状的。

本资料表明,在临床采用眩晕宁片治疗眩晕,治疗后眩晕症状消失明显好转,治疗组疗效优于对照组,这说明眩晕宁片是治疗眩晕的一种安全、可靠、有效,值得推广的治疗药物。

[1]英黎·眩晕疾病与药物治疗·中国全科医学,2005,8(12):991-992.

[2]中国后循环缺血专家共识组.中国后循环缺血专家共识.中华内科杂志,2006,45(9):786-787.

[3]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则.北京:中国医药科技出版社,2002.

[4]王维治.神经病学.4版.北京:人民卫生出版社,2002:127.

[5]郑虎占.中药现代研究与应用.北京:学苑出版社,第二卷,1997:1670,1476.

[6]沈映君.中药药理学.上海:上海科学技术出版社,1997,90:148.

[7]车德亚,陈林.女贞子化学成分及其药理研究进展.现代临床医学,2009,35(5):323-325.

[8]王雪梅,张建胜,戴云,等.旱莲草总黄体酮的提取及其体外抗氧化性研究.时珍国医国药,2009,20(2):356-358.

[9]李凯,黄李平.牛膝研究应用概况.医学研究杂志,2009,38(10):124-126.

[10]藏文华,牛嵩山.菊花化学成分及药理研究进展.国医论坛,2009,24(6):48-49.