81例困难宫内节育器取出的临床应用分析*

杨学妞,张觇宇

(重庆市人口和计生科研院附属医院妇产科 400020)

自20世纪60年代初起,宫内节育器(intrauterine contraceptive device,IUD)在我国推广应用已有近50年历史,IUD因其简便、有效、经济、可逆而成为我国大多数育龄妇女的主要避孕方法之一,由于20世纪70年代大批放置IUD的妇女已进入围绝经期/绝经期,以及现代避孕方式的多样选择性等原因导致目前取器人群的增加,临床上也因此发现了许多因IUD变形、嵌顿、移位、断裂、残留等原因致常规方法取器失败的困难IUD病例。对2007年3月至2011年3月本院及外院的81例困难IUD病例,实施 3种类型6种方式(“3+6”技术操作模式)取出的措施,获得显著效果,值得临床推广应用,现报道如下。

1 资料与方法

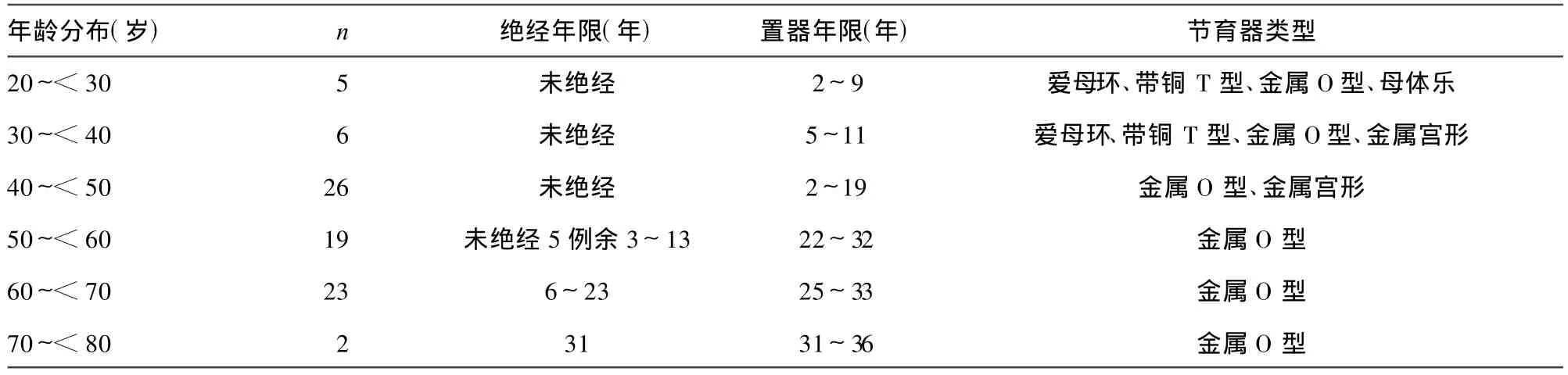

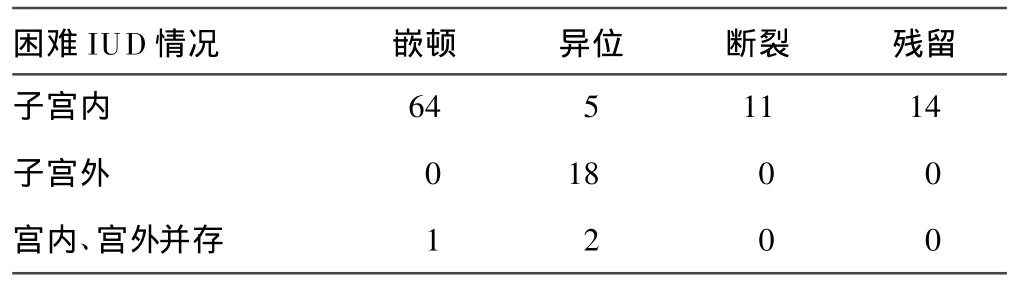

1.1 一般资料 收集2007年3月至2011年3月81例困难IUD病例,年龄25~76岁;置器年限 2~36年;绝经年限 1~31年;育龄期妇女11例,围经期妇女31例,绝经后妇女39例;其中IUD 移位21例,断裂13例,残留12例,嵌顿65例;外院常规取器失败次数1~15次;置器类型为金属O型、金属宫形、带铜T型、爱母环型、母体乐型等。

1.2 方法

1.2.1 病例入选标准 将临床上通过1次及1次以上常规方法进行取器操作不能取出或不能完整取出IUD的病例确定为困难IUD病例[1],包括 IUD变形、IUD移位、IUD嵌顿、IUD断裂、IUD残留、子宫萎缩、宫颈坚韧、宫颈粘连、宫腔粘连、宫腔器质性病变、子宫畸形等多种情况。

1.2.2 困难IUD取出技术 该技术操作模式系本院通过长期处理困难IUD病例总结提炼而形成。

1.2.3 操作方法 所有病例均详细询问病史、全面体格检查及相关辅助检查,排除心、肺、肝、肾等重要脏器的严重疾患及生殖道急性炎症;育龄期妇女选择经净后3~7 d入院;绝经年限过长,宫颈萎缩坚硬、穹窿消失者排除用药禁忌予戊酸雌二醇片5 mg/d[2],1周后入院。根据受术者的取器病史、临床表现、体格检查情况,结合术前腹部X线平片及B超检查结果,判断IUD的位置,针对IUD与子宫的关系,将IUD分为子宫内、子宫外和宫内、宫外并存三种情况,据此分别采取联合B超、宫腔镜、B超+宫腔镜、宫腔镜+腹腔镜、腹腔镜、B超+宫腔镜+腹腔镜进行IUD取出的6种操作方式,术后常规复查B超或腹部X线平片核查IUD取出情况,常规使用抗生素预防感染(不超过3 d),住院1~4 d出院。

1.2.4 评价指标 一次手术成功率、再次手术率、并发症发生率、患者满意度。

2 结 果

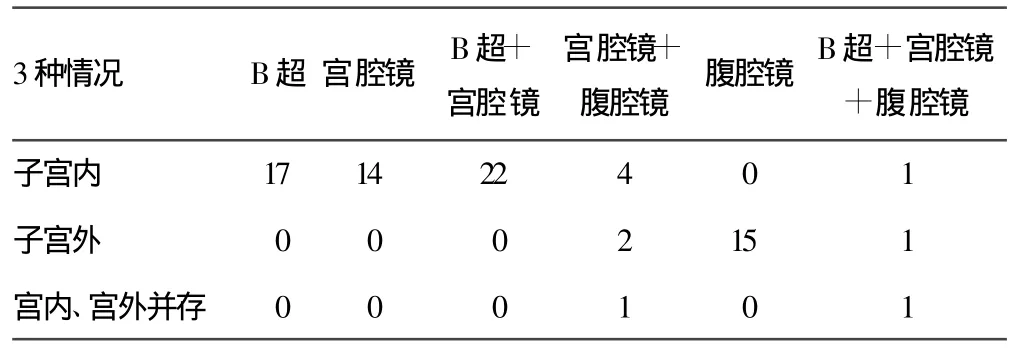

81例困难IUD病例中一次成功取器78例:B超引导下取器17例,宫腔镜直视下取器14例,B超+宫腔镜取器22例,宫腔镜+腹腔镜取器7例,腹腔镜取器15例,B超+宫腔镜+腹腔镜3例;其中IUD异位25例,断裂11例,残留14例,嵌顿65例;81例中1例宫内困难IUD、2例宫外困难IUD均因取器对象不理解宫、腹腔镜手术而放弃取器。78例术中均无大出血、子宫穿孔、脏器损伤等并发症;患者满意度达90%以上、术后1个月随访均无明显腹痛、生殖道感染、月经改变等并发症出现。见表1~4。

表1 81例困难 IUD年龄、绝经年限、置器年限、置器类型的分布情况

表2 78例困难IUD取出情况分析(n)

表3 78例困难IUD手术情况分析(n)

表4 81例困难IUD评价指标情况分析

3 讨 论

3.1 宫内困难IUD 指IUD未穿透子宫浆膜层,部分或全部位于子宫腔或子宫肌层内。多见于产褥期粗暴置器、宫颈坚韧、子宫萎缩、宫颈粘连、宫腔粘连、宫内膜息肉、子宫黏膜下肌瘤及子宫过度屈曲、短期内多次反复宫腔操作等原因引起。对宫颈因素引起的困难IUD,经充分术前准备,软化宫颈后,在B超引导下据IUD在宫腔的位置,沿宫腔内膜线的方向、深度、屈曲度进行取器操作[3];对B超提示宫腔内IUD部分嵌顿至宫内膜及浅肌层或宫腔内的断裂、残留IUD,宫腔镜直视下进行取器操作;对B超提示宫腔内IUD大部分嵌顿至子宫肌层甚至部分穿透子宫浆膜层或B超提示合并有子宫内膜息肉及子宫肌瘤等宫腔病变致IUD无法暴露时,则应先选择B超引导下宫腔镜定位后再选择腹腔镜监测下行宫腔镜电切术或B超定位后宫腔镜监测下行腹腔镜分离或电切术进行取器操作;对于B超示IUD完全位于子宫肌层且有液性暗区考虑假道形成或宫腔镜直视下见IUD位于子宫穿孔痕迹处时,同样宜选择B超+宫腔镜+腹腔镜联合进行取器操作。

3.2 子宫外困难IUD 指IUD穿透子宫浆膜层,部分或全部位于盆腔或腹腔内。往往由于产褥期子宫尚未恢复,安放宫内节育器时已穿出子宫或置器后未进行规范随访以及绝经后妇女随着子宫的萎缩,节育器逐渐异位至盆腔或腹腔等原因引起。对于子宫外的困难IUD,采取腹腔镜下取器大多都能获得成功;但极少数子宫外的困难 IUD,因位置比较特殊,如剖宫产术后子宫前壁与膀胱致密粘连,改变了正常子宫倾屈度,而IUD又被粘连带完全包裹于宫旁子宫动脉处或IUD被粘连带包裹并部分穿透膀胱肌层时,则需联合B超+宫腔镜+腹腔镜下进行取器操作以提高安全性,以预防和及时发现脏器损伤。对于粗暴置器或因子宫畸形置器时子宫穿孔致IUD游离子宫外或本为子宫外IUD误诊为子宫内IUD取器操作时致子宫穿孔或和伴肠管损伤者,均需B超+宫腔镜+腹腔镜联合进行取器操作并及时诊治邻近脏器的损伤[4]。

3.3 子宫腔内、子宫腔外并存的困难IUD 多见于20世纪70年代集中放置节育器时部分医务人员粗暴置器或因子宫畸形等原因致置器时已穿出子宫进入盆腔,置器后B超随访宫腔内未见节育器而再次置器,或置器后有怀孕史,自认为节育器脱落并再次放置宫内节育器,对于这部分病例,应采取宫腔镜+腹腔镜联合或B超+宫腔镜+腹腔镜联合进行取器操作。

作者发现O型节育器取器困难者明显比T型、宫型、爱母环型、母体乐型多,这是因为我国早期放置的节育器类型多为O型且绝大多数带器妇女现在已进入围经期及绝经期,因此,生殖道萎缩及带器年限长致取器困难的发生率明显增加,与李永文等[5]报道一致;围经期及绝经期妇女的取器时机及处理不当,均可造成困难IUD的发生[6-7]。同时还发现子宫内的困难IUD病例明显多于子宫外及宫内、宫外并存者,主要是因为基层医疗条件有限,而基层许多高年资手术医师过度自信,认为宫内节育器的取出不过是一个小手术,只要借助X线或B超提示IUD在子宫内,凭自己多年的经验是能够成功取出的,而且对多次宫腔操作对带器妇女子宫内膜的损伤认识不足,所以才出现了本研究中1例宫内困难IUD病例2年内先后在不同城市、不同级别医院进行15次取器操作均未成功的现象。

长期以来,人们靠传统的X线透视IUD的存在或B超检查来确定IUD的位置。但X线透视只能表示IUD的存在与否,不能反映IUD与子宫的关系,更不能显示其在宫腔内的位置;B超检查可了解子宫的大小、形态及宫腔的方向、深度、屈曲度,可通过屏幕直接、准确、清晰地显示子宫全貌及宫旁毗邻的关系,可以观察到IUD在宫腔内及宫旁的位置[8],但不能确定IUD在腹腔的情况[9]。可见,单靠X线透视或B超检查来进行取器操作,有明显的局限性。临床上困难IUD主要与各种原因引起的IUD偏离宫腔正常位置及宫颈狭窄有关。对于B超提示在宫内的困难IUD,仅凭手术医师的临床经验和感觉来盲目地反复钩取,可造成子宫穿孔、肠穿孔、继发感染、宫腔粘连等严重并发症。目前,联合腹部B超监视下行宫腔镜取器是处理难取宫内节育器的最佳方法[10-11],优于常规的取器方法,但是仍然存在不足。宫腔镜可直接观察IUD在宫腔内的形态和嵌入深度,但不能辨别IUD与子宫肌层的关系,IUD嵌入子宫肌层较深或移入子宫外时,则需开腹或腹腔镜手术取器[12-13]。对于子宫外的困难IUD,腹腔镜手术较开腹手术创伤小,还可缩短手术时间、缩短术后肛门排气时间及术后住院日,减少术中出血量及术后感染概率,而且术野清晰,可调范围大,寻找迷路IUD也更具优势[14-15]。

综上所述,对于困难 IUD的“3+6”技术操作模式的应用,术前确定IUD的位置非常关键,特别强调在应用该技术操作模式前须将X线平片、B超检查、临床症状及取器病史进行综合分析,对困难IUD有一个准确定位,根据IUD与子宫的关系,优先选择最佳的术式进行取器操作,以使取器方法更确切,副损伤更小,取器成功率更高。可见,对于困难IUD的取出运用“3+6”技术操作模式是一种安全、有效、微创的方法,对基层医疗机构有较好的指导作用,值得临床推广应用。

[1]胡晓玲.宫内节育器取出困难原因分析及临床处理[J].井冈山大学学报:自然科学版,2010,31(1):102-105.

[2]戴蓉,隆玉华,程薇.尼尔雌醇用于绝经后妇女取宫内节育器50例观察分析[J].中国医学文摘:计划生育妇产科学,2008,27(5):336-337.

[3]汪爱兵,丁小兰,王森.宫腔镜联合B超诊治IUD取出困难312例分析[J].中国实用妇科与产科杂志,2004,20(7):432.

[4]林晓燕,王永来,陈颖.宫腔镜在宫内节育器取出困难中的临床应用[J].实用妇产科杂志,2007,23(10):625-626.

[5]李永文,刘齐东,喻萍.西部某地农村妇女宫内节育器的取出原因及难易程度分析[J].西部医学,2009,21(10):1763-1764.

[6]姚晓英,黄紫蓉.围绝经期和绝经后IUD取出时机和注意事项[J].实用妇产科杂志,2008,24(11):647-648.

[7]吴学浙.绝经后取IUD常见困难及处理[J].实用妇产科杂志,2008,24(11):648-649.

[8]胡顺琴,孙彤.三维超声在诊断宫内节育器位置异常中的价值[J].生殖与避孕,2009,29(5):340-342.

[9]肖雪琼,陈淑金.异位宫内节育器取出探讨[J].海南医学,2010,21(9):85-86.

[10]王海云,殷明红,王玮.宫内节育器取出5613例临床分析[J].生殖与避孕,2009,29(10):696-698.

[11]董军响.宫腔镜联合B超取出IUD 97例临床分析[J].中国医药导报,2010,7(4):66-67.

[12]平花,王英.宫腔镜联合腹部B超处理难取宫内节育器的临床分析[J].中国医学创新,2010,7(1):10-11.

[13]沈山,高李英.宫腔镜在宫内节育器常规取出失败后的应用[J].中国计划生育和妇产科,2010,2(5):55-57.

[14]刘素芬,谢晔玲.宫腔镜及腹腔镜手术取出迷路宫内节育器3例[J/CD].中华妇幼临床医学杂志:电子版,2010,6(4):254.

[15]喻海芬,熊毅刚.腹腔镜诊治计划生育手术并发症32例分析[J].中国计划生育和妇产科,2009,1(6):56-57.