农地资本化流转与农业投入研究

朱 强

(湖南文理学院 经济管理学院,湖南 常德 415000)

在市场经济不断成熟、市场观念不断深化背景下,积极引导农地资本化流转既是我国农地流转制度创新的总体态势,也是以培育农地流转市场促进现代农业发展的客观要求,对于刺激我国现阶段农业投资需求具有积极意义。2004年以来,国家施行一系列支农惠农、加速现代农业发展政策,农业投资总量迅速上升,投资主体日益多元,投资结构逐步完善。但由于传统农业生产比较效益偏低、农业生产主体不够成熟、农地产权保护制度不尽完善,农业投资呈现出投资预期短期化、投资方向非农化、投资行为兼业化、投资结构非均衡化等特点[1]。综合考察近年农地流转市场发展情况,我们不难发现,农地资本化流转对于激励承包农户、龙头企业、农村集体和政府部门等行为主体转变投资方向,提高投资水平,优化投资结构都曾产生深远影响。

一、农地资本化流转与农户投资

1.农地资本化流转对农户投资行为的直接激励

在以家庭为农业生产基本组织单位的当代中国,农户作为独立的农业生产经营投资主体,既具有恰亚诺夫“劳动消费均衡”理论所描述的特点,也具有舒尔茨“利益最大化”理论所体现的特征,还兼有黄宗智“过密化”理论分析的状况。根据舒尔茨“贫穷而有效率”的“理性小农”的理论假设[2],农户投资行为对于促进农业生产经营和农村经济发展、稳定农村经济社会都起主导作用。而农地资本化流转对于解决农地资源流动性不足、农户农业生产投资信心和动力不够具有积极意义。

第一,农地资本化流转能有效缓解甚至解决长期存在的人地矛盾,实现生产要素合理配置,提高农户农业投资收益。一方面,农地资本化流转以最经济的方式解决了人多地少与人少地多并存的农地资源非均衡配置,强化市场在资源配置中调剂作用,有利于调动农户生产和投资积极性,实现投入、人力、农地资源之间的合理配置,提高投入收益;另一方面,农地资本化流转有效解决了农村剩余劳动力转移后顾之忧,既有利于提高农地经营者投资边际收益,形成边际产出拉平效应,也有利于降低农业经营人力监督和管理成本,还有利于增加农户非农经营收益。

第二,农地资本化流转直接增加了农户人均收入,为扩大农业生产投资提供可能。农户组织农业投资取决于农户现有实际收入水平和自有资金存量。农地流转一方面可以为农户直接提供农地流转收益,增加农地现值收入;另一方面农地流转为农户非农发展提供便利和条件,增加非农经营收益。

第三,农地资本化流转有利于扩大农户农地经营规模,为获取农业信贷资金提供条件。农户投资除自有资金存量外,农业信贷资金也是重要补充和渠道。据有关资料显示,现阶段农户农业投资2/3来自于自有资金存量,近1/3来源于农业信贷[3]。农地资本化流转发展有利于提高农地经营规模效益和经营信誉,降低金融机构信贷组织的机会成本,吸收农业信贷投资。另外,政府为保障和加速农地流转健康发展,还配套出台了增加农地规模经营的农业信贷额度等政策和措施,为农户争取农业信贷投资提供机会和便利。

第四,农地资本化流转稳定了农地产权关系,提高了农业投资预期,增强了农户农业投资信心。农户农业投资行为还受投资预期和投资信心影响,而影响农户农业投资预期和信心的一个重要因素是农地产权的完整性和稳定性。据卡特中心和姚洋通过浙江214户农户跟踪调查发现,农地承包经营权稳定性对农户农业投资影响最大,并认为地权不稳定会降低要素配置效率和减少农户对农地长期投资[4]。事实上,农地产权不稳定性对于农业投资的影响不仅表现在具体单个农户行为选择上,更影响同一集体所有成员决策。而农地资本化流转和农地价格合理估价,弥补了农地产权缺陷和稳定性不足,提高了农户长期农业投资预期,促进了经营主体与市场之间信息交流,有利于增强农户农业投资信心。

第五,农地资本化流转弥补了因家庭承包经营机制所致农地数量和人口数量之间静态对应关系约束与不足,实现了农业生产要素特别是能动要素的动态合理流动与配置,促进了农地规模经营和现代农业发展,增强了农地规模经营农户农业投资信心和动力。

2.农地资本化流转对农户投资行为的有效矫正

在市场经济不断完善背景下,农户在农业投资行为选择上表现出典型“经济人”的行为特征[5],投资方向非农化、投资预期短期化、投资模式兼业化等特征日渐明显。投资方向非农化是指农户在投资方向和投资领域选择上更倾向于非农产业发展,农业生产投资比重下降。投资预期短期化是指农户在农业投资结构中更加注重流动资产投资,固定资产投资比重低,在流动资产投资中又以日常经营投资为主的投资价值倾向和选择。投资模式兼业化是由于农业投资周期长、投资回报率低、投资风险大,加之农村产业结构调整和农地经营规模过小等因素影响,使得农业生产投资在农户投资总量中处于边缘化地位,农业生产专门化地位受到动摇,半工半农、亦工亦农等兼业化倾向明显。

农地资本化流转对于克服现阶段农户投资非农化、短期化、兼业化倾向,矫正农户投资行为的积极意义在于:一是以农地流转增强农地资源流动性,促进农地规模经营发展,以规模经营降低农地经营风险,提高农地经营收益,以提高农地经营收益增强农地经营投资信心和动力。二是以农地流转明晰农地产权和稳定农地经营关系,以产权明晰和承包关系稳定提高农户农业投资预期,以提高预期增加投资特别是固定资产投资存量。三是以农地流转促进农户分工发展,以促进农户分工发展实现农业生产经营专门化、市场化、集约化,以专业化、市场化、集约化提高农地资源使用效率和生产效益。四是以农地流转推进农业产业结构调整,以结构调整优化投资环境,以环境优化吸纳农户、社会和信贷投资,以投资增量促进农业和农村经济持续健康发展。

二、农地资本化流转与龙头企业投资

20世纪我国农村经济体制最具全局和战略意义的改革是推进农业产业化经营发展[6]。龙头企业对于有效解决我国农村经济社会发展中长期存在的城乡分治社会治理结构和农户与市场的利益联结机制问题、弥补农地家庭承包经营过于分散和细碎的不足、盘活大量农户和社会闲置资本、实现农地经营市场化和集约化发展、加速现代农业发展进程起到了巨大作用。然而,由于农地经营规模局限,龙头企业投资受到制约。

1.龙头企业投资行业特性分析

农业产业化龙头企业的投资动机虽然与一般企业一样都是追求最大化投资利润,但由于投资领域的特殊性而表现出不同行业特性。一是龙头企业投资面临自然和市场双重风险和压力。与一般企业比较,龙头企业投资收益除受生产经营能力和管理水平影响之外,由于农业生产是资源配置和自然条件的综合过程,农业投资还受客观自然条件限制,如土壤肥沃程度、雨水气候变化、动植物区位分布以及病虫害等。由于自然风险是非控制性、颠覆性、毁灭性风险,在某种意义上说,自然风险远大于市场风险。另外,由于农业生产特性,如农业生产价格指示和调节主要依靠上年度信息,面临生产决策价格与市场交易价格不符的风险,区别于一般企业即时价格信息判断,农业生产投资因时滞影响风险更大。二是农业基础地位决定了龙头企业投资具有低经济效益和高社会效益特点。农业产业化企业由于生产周期长、经营风险大,生产经营经济效益低,但具有非常强的正外部性,即不仅提供稳定的食物来源,还负有稳定社会秩序、优化生态环境、保卫国家粮食安全和促进现代农业发展等历史重任。三是龙头企业投资表现出投资收益周期较长、生产时间季节性明显的特点。

2.龙头企业投资影响因素分析

龙头企业投资影响因素主要包括四个方面:一是农业投资效益。作为市场经济主体,龙头企业同样追求投资收益最大化,投资收益是其投资首要动机和本原动力,其高低水平直接决定投资方向和规模。二是自身资金存量和社会融资能力。龙头企业自身资金存量多少和社会融资渠道是否畅通是决定龙头企业投资规模的基础和条件保障。三是投资风险大小以及风险防范保障机制。面对变化多端和日趋激烈的市场竞争,作为微观市场主体在度量投资收益的同时,还会考虑投资风险大小以及个人风险防范能力和社会风险机制。四是投资环境。龙头企业投资环境既包括道路交通、基础设施等“硬”设施,也包括投资体制、地方政策法规、劳动力素养和区域文化底蕴等“软”条件,这些都是企业生存和发展的重要外部环境,也是制约龙头企业投资行为的外部要件。

3.农地资本化流转对龙头企业农业投资影响分析

农地资本化流转对于农业产业化企业投资影响主要表现在:一是以农地资本化流转加快农地经营规模化发展,以规模经营提高农地经营效益,以效益吸引龙头企业增加投资。二是以农地资本化流转减少经营管理中间环节,降低管理和农地谈判成本,提高管理效率,激励龙头企业增加投资。三是以农地资本化流转建立和规范企业和农户之间利益市场调剂和分配机制,以规范利益机制减少企业和农户之间矛盾和纠纷,净化投资内外部环境,推动龙头企业增加投资。四是以农地资本化流转改变企业与农地所有者和地方政府工作方式,转变淡化政府经济管理职能,强化公共服务质量和能力,优化投资环境。五是以农地资本化流转转变农业产业化企业生产经营的“龙头+基地+农户”经典模式,以资源配置方式转变节约农地交易成本和投资机会成本,提高投资规模和效益。

三、农地流转与农村集体经济组织投资

1.农村集体经济组织及其新发展

农村集体经济组织既包括由传统合作社发展演化至今的村和村民小组,也包括为满足现代农业发展需要产生的各类新型农村经济组织。农村市场经济和现代农业发展,农村集体经济组织呈现新的发展态势。

(1)专业合作经济组织快速发展

20世纪90年代以来,按照“进入自愿、退出自由、民主管理、盈余返回”原则组织的农民专业合作组织得到快速发展。仅据江苏省统计,2009年全省已有23%的农户参加合作组织,登记合作组织达到19 675家、平均出资额达50万元,主要有“企业+合作社 (协会)+农户”、“部门+合作社 (协会)+农户”、 “大户或经纪人+合作社 (协会)+农户”三种组织方式[7]。农业合作经济组织通过提高农民和农业生产组织化程度,合理配置生产要素,实现规模经营。通过统一服务、开拓市场和降低交易成本来扩大产品销路。通过市场化利益联系机制、实现利润返还、分享加工和流通环节利润,较好地解决了家庭承包经营中存在生产组织化程度不高、交易成本过高、投资能力不足、经营风险承受能力削弱等不足。

(2)农业产业化经营组织迅速壮大

农业产业化经营组织是以农业产业化经营为核心的新型农村合作经济组织体系,是以市场为导向,按照经济效益和互利互惠原则对农业及产前、产后相关部门进行组合、改造、拓展所形成的集种养加、产供销、贸工农、农工商、经科教于一体的经济利益共同体[6]。具有布局区域化、生产专业化、组织规模化、经营一体化、服务社会化、管理企业化等特点。其实质是对传统农业进行技术改造,推动农业科技进步。其目标是从整体上实现传统农业向现代农业转变,加速现代农业发展。据农业部统计分析,截至2008年底,全国龙头企业达到8.15万家,固定资产总值达到1.42万亿元,实现销售收入3.83万亿元,净利润2 293.53亿元,上缴税金1 121.33亿元,从业人数2 544.61万人,带动农民9 808万户,农业产业化经营已成为增加农民收入的重要渠道[8]。

(3)农民行业协会越来越发挥重要作用

农民行业协会是在农村市场经济发展进程中,农户基于生产组织、市场准入、信息咨询、技术培训、行为规范、标准实施、关系协调、利益保护等自我需要而产生和发展的,它坚持以服务为宗旨,具有行业服务、行业自律、行业协调、行业引领等职能,是贯彻农业政策、推广农业技术、促进农业发展的有效载体和工作抓手,是联系政府和农户之间、农户与市场之间重要桥梁和纽带,对于提高农民和农业生产组织化程度,增加农业生产效益和农民收入具有积极意义。关于如何发展农业行业协会,我国《农业法》第十四条做出了明确规定,“农民和农业生产经营组织可以按照法律、行政法规成立各种农产品行业协会,为成员提供生产、营销、信息、技术、培训等服务,发挥协调和自律作用,提出农产品贸易救济措施的申请,维护成员和行业的利益。”2006年1月,《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》指出:“推动农产品行业协会发展,引导农业生产者和农产品加工、出口企业加强行业自律,搞好信息服务,维护成员权益。”

2.农村集体经济组织投资特点

农村集体经济组织投资动机、资本来源、投资结构等方面都具有与一般经济组织不同的特点:一是投资动机的正外部性和公益性。尽管农村集体经济组织作为独立利益主体,投资收益最大化是其投资本原动机,但由于其社会地位和履行职能不同,其投资对象主要是基础设施等准公共产品,具有较强的正外部性和公益性。即使是其所追求的投资收益也是为了更好地服务于农业基础设施建设。二是投资来源非经营性收入。农村集体经济组织投资来源大体可分为政府转移支付、集体会员会费收入、农地承包附加收入等非经营性收入。三是投资结构非农化倾向明显,农业投资所占比重不断下降。随着农业产业结构调整和农村城市化发展进程加快,农业生产比较效益不断降低,农村集体经济组织投资结构也如农户个人投资一样正经历着非农化发展变化,在投资结构上表现出农业投资在其投资总量中的比例波动加大,并呈逐步下降趋势。

3.农村集体经济组织投资影响因素分析

根据农村集体经济组织投资基本特点,不难发现制约农村集体经济组织投资因素无外乎投资收益、投资地位、投资能力等方面。一是投资收益直接决定农村集体经济组织投资动机。从农业投资收益分析来看,农业比较效益低、投资周期长、投资风险大都决定了农村集体经济组织投资动机不足或弱化。二是农地制度安排特别是农地产权界定不清,农地所有权主体地位虚置,农村集体经济组织投资动机主体地位得不到有效保障都制约了其投资行为。三是农村集体经济组织投资收益率过低,农村集体经济组织实力得不到有效保障,直接影响了农村集体经济组织投资动机实力和能力。另外,农村集体经济组织在农村经济体制改革中的诸如债务等遗留问题得不到有效解决,改革过程中其实力事实上得不到增强,都影响了集体经济组织投资动机和能力。

4.农地资本化流转对农村集体经济组织投资的影响

农地流转对于集体经济组织投资影响在于:一是农地流转促进了农地规模经营发展,提高了农地经营规模效益,为壮大集体经济组织经济实力提供了保障,提高了集体经济组织扩大投资预期和可能。二是农地流转进一步界定了农地产权,为保障集体经济组织农地所有权提供可能,区分了农地所有者和经营者的权责,会有效刺激农村集体经济组织投资行为。三是农地流转和农地规模经营发展客观要求农村集体经济组织扩大农业固定资产投资,优化农业经营投资环境。

四、农地流转与政府农业投资

1.政府农业投资内涵

政府农业投资是指政府为支持农业发展,通过财政转移支付等手段对农业发展进行财政投资的过程和行为。根据投资过程和作用方式,可分为农业直接投资和农业间接投资。农业直接投资是把资金直接投入农业生产过程,农业间接投资是把资金投入为农业生产过程服务领域,间接作用于农业生产。根据统计口径,农业投资可分为大、中、小口径投资。小口径投资包括支援农业生产支出和农、林、水利、气象等部门事业费,即常说的“两类资金”。“两类资金”加上农业基本建设支出、农业科技三项费用、农业救济构成了中口径农业投资。中口径投资加上各种农业支援和补贴就构成了大口径农业投资。农业投资还可分为广义农业投资和狭义农业投资。狭义农业投资包括官方统计的“两类资金”加上农业基本建设支出、农业科技三项费用;广义农业投资包括狭义农业投资、农业水利支农资金、农业科研和技术推广资金、农村义务教育资金、农业专项资金、农村卫生资金、农业补贴资金等。政府农业投资具有政策性、间接性、导向性和不可替代性等特点。

2.政府农业投资发展

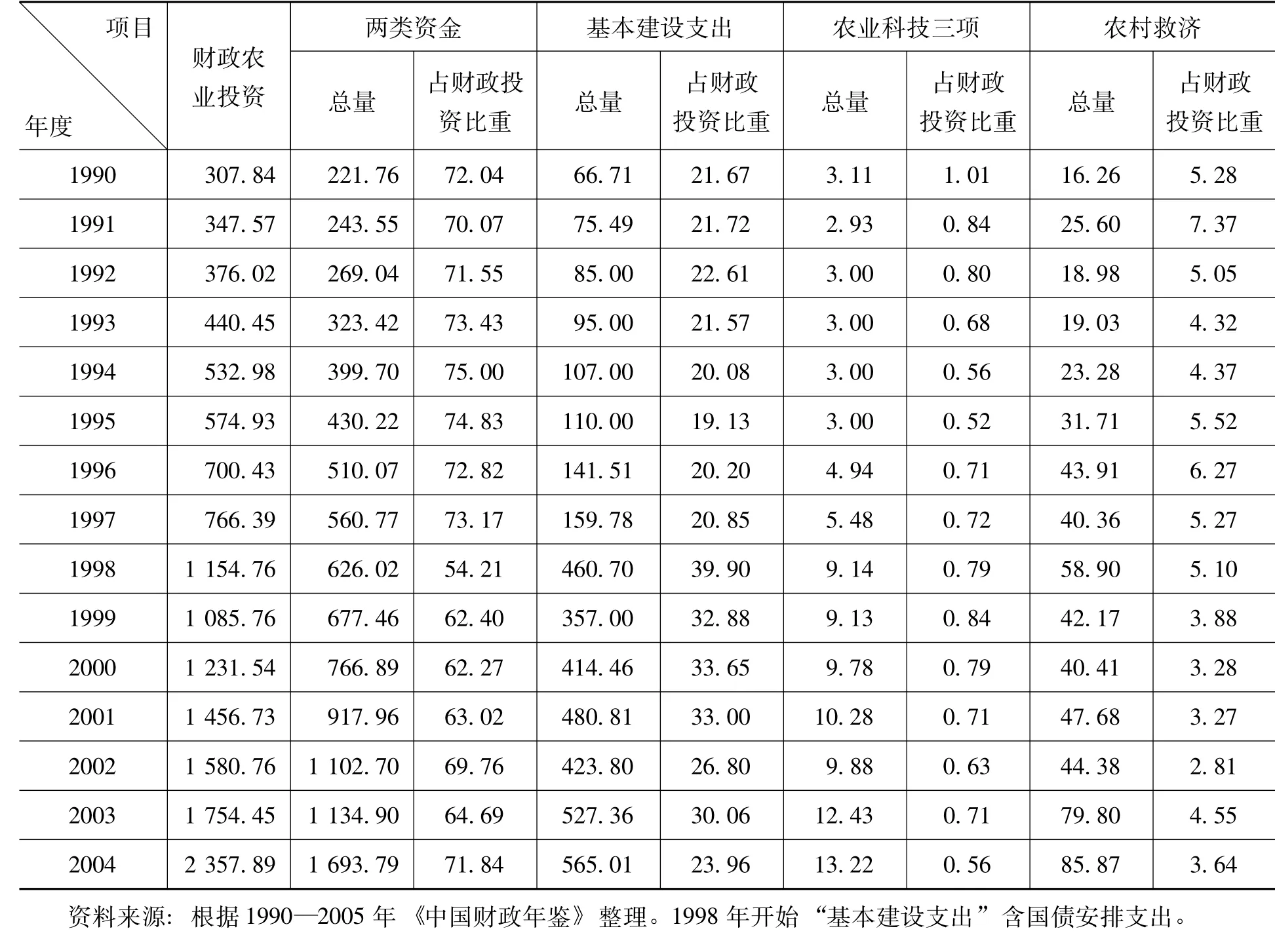

长期以来,农业投资主要以农户为主体,政府长期投入不足致使农业投资欠账比较多,基础设施建设难以满足现代农业发展需要。以2004年为界,我国政府对农业投资大体分为不足和快速增长两个阶段。2004年以前,农业投资占国民生产总值1%和中央财政支出10%左右,并且起伏波动不大,且结构明显不合理。据统计,1985年农业投资为153.62亿元,分别占国民生产总值和财政总支出28.4%和7.66%;到2004年农业投资为2 357.89亿元,总量增长14.35倍,分别占国民生产总值和财政总支出13.1%和8.28%,年均增长14.85%,低于财政总支出17.15%增速,更低于国民生产总值增长速度27.15%(如表1和表2所示)。

表1 1990—2004年国家农业投资情况统计 单位:亿元,%

表2 1990—2004年国家农业投资项目及比重 单位:亿元,%

2004年以来,国家和地方财政对农业的投资力度不断加强,投资总量明显增加。但依然存在投资结构不尽合理,突出表现在:用于“吃饭”的事业费多,用于生产性经费少;流动资金投资多,基本建设等固定投资少;经营性项目投资多,科技研发项目投资少;一般性项目投资多,技术含量高的深加工项目投资少;社会受益大项目多,农民直接收益项目少;流通补贴多、基础投资少。由于农业投资结构的不合理,致使农业基础设施落后,农业生产效率不高,农产品质量和档次较低,不能满足国际、国内两个市场需要。从横向看,我国农产品研发能力弱,新产品开发少,农产品专用程度和品质不能满足加工业发展需要。从纵向看,产品加工深度不够,加工转化和增值率低,农户农业产业收益链条得不到拉伸,农业持续发展能力得不到加强。我国农产品加工率大概占40%—50%,其中二次以上深加工仅占20%,远低于发达国家加工率90%以上水平。

[1]韩东林.转型时期中国农业投资主体投资行为研究[M].北京:经济科学出版社,2007.2-5.

[2]西奥多·W.舒尔茨.改造传统农业[M].北京:商务印书馆,2006.48-61.

[3]郭敏,屈艳芳.农户投资行为实证研究[J].经济研究,2002,(6):86-92.

[4]姚洋.土地、制度和农业发展[M].北京:北京大学出版社,2004.7.

[5]庄道元,曹建华,徐珍源,等.关于我国农户农业投资行为理性的分析[J].经济论坛,2004,(17):109-110.

[6]牛若峰.中国农业产业化经营的发展特点与方向[J]. 中国农村经济,2002,(5):4-12.

[7]王峰,程燕林,黄小强.金融支持江苏农民专业合作组织蓬勃发展[N].金融时报,2009-11-28.

[8]张毅.全国农业产业化经营组织达11.4万个[N].人民日报,2004-09-20.