冠状动脉介入术后应用动脉压迫止血器的观察与护理

刘媛媛

(天津市海河医院,天津 300350)

冠状动脉介入治疗是目前诊断冠心病的金指标和治疗冠心病的方法之一。介入治疗中常选用股动脉作为穿刺部位,由于动脉压力高,不易止血,且患者术前常规运用的血小板聚集抑制剂或低分子肝素等抗凝、抗血小板药物可诱发术后股动脉穿刺点出血。传统压迫止血方法要求术者人工压迫止血20~30min,同时因加压者不能根据足背动脉搏动情况调节压力的大小,绷带包扎后加压砂袋不易固定,稳定性差等缺点影响止血效果,患者制动时间长易出现腰酸背痛、精神紧张、失眠、排尿困难等身心不适。我院自2008年5月起采用YM-GU-动脉压迫止血器压迫股动脉穿刺点,临床效果良好。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2008年5月至2010年7月在我科经股动脉穿刺行冠状动脉介入治疗患者140例,排除影响因素后随机分为试验组和对照组。试验组66例术后股动脉穿刺处拔管后行动脉压迫止血器压迫止血,其中男49例,女17例;对照组74例术后采用常规压迫止血方法,其中男52例,女22例。两组均采用相同的术前抗凝、抗血小板治疗方案。两组年龄、性别、身高、体重、并存疾病(高血压或糖尿病)、血小板及手术方式等比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 主要设备 使用YM-GU-动脉压迫止血器,为一次性使用的无菌器具。主要由固定胶带、椭圆形压板、基座、螺旋手柄和度盘组成。椭圆形压板为股动脉穿刺点压迫止血提供持续均匀的压力点;基座用于连接、固定螺旋手柄和胶带,提供压力的地点;螺旋手柄是改变压板上下移动距离的配件;度盘是指示压板上下移动的距离;固定胶带是固定动脉压迫止血器,保证提供持续均匀的压力。

1.2.2 止血方法 两组患者均术后保留动脉鞘管1.5~2.0 h。试验组术后拔除鞘管时给予动脉压迫止血器,具体方法:打开股动脉压迫止血器,将压迫器中心点对准动脉穿刺点上方1~3 cm处,并将固定胶带沿腹股沟向大腿内侧绕向臀后,并经同侧髂前上棘下方,最后将固定胶带活动端穿过压迫器固定端侧孔拉紧扣住。顺时针方向旋转螺旋手柄6周,使压迫器内面的软胶压紧股动脉穿刺点,一般以摸到足背动脉搏动为宜〔1〕。拔出动脉鞘管通过透明基座观察穿刺点有无出血,在顺时针方向旋转螺旋手柄3周至穿刺点不出血。检查足背动脉搏动应为减弱但不消失,约2 h后,逆时针旋转螺旋手柄1周进行减压,可平移下肢。术后卧床12 h,6 h内保持术肢制动,6 h后术肢可短时间向穿刺侧侧卧。对照组在拔出动脉鞘后常规徒手压迫股动脉穿刺点20~30min,证实止血后砂袋压迫4~6 h,术肢伸直制动12 h,12 h后可做翻身等床上活动,24 h后可下床活动。

1.2.3 评估指标 肢体制动时间:从成功止血到解除下肢制动的时间。出血并发症:拆除绷带或松开动脉压迫止血器至术后24 h内覆盖伤口的纱布有新鲜的血液渗出。血肿并发症:指局部出现包块及皮肤淤紫、瘀斑,直径>4 cm者。排尿困难:患者有尿意而不能自行排出,需导尿者为排尿困难。舒适度:患者有腰背酸痛、焦虑烦躁、局部穿刺点出现水泡等为舒适度差。失眠:入眠困难,易醒,夜间睡眠少于4 h。

1.2.4 统计学方法 采用SPSS 12.0统计软件进行统计学处理。

2 结果

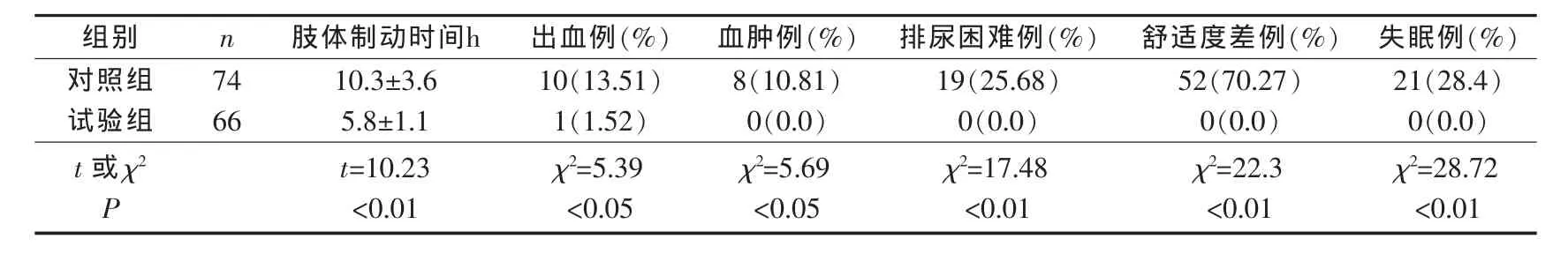

两组患者肢体制动时间及并发症发生情况见表1。

表1 两组拔管后肢体制动时间及并发症发生情况比较

试验组在肢体制动时间较对照组明显缩短,差异有统计学意义(P<0.01)。出血、血肿、排尿困难等并发症试验组较对照组明显减少,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

3.1 目前的止血方法包括手工压迫、压迫装置及血管闭合器。手工压迫法虽行之有效但费时费力,患者卧床时间长,增加痛苦且局部出血并发症较高〔1〕。血管闭合器虽止血时间更短、即刻止血率更高且局部并发症更少,但价格为动脉压迫止血器的7~8倍。本组试验表明,动脉压迫止血器较手工压迫止血在出血、血肿发生率上明显减少。

3.2 动脉压迫止血器可以节省拔管时间,一般手工拔管需要按压股动脉伤口20min后给予砂袋加压4~6 h,而使用动脉压迫止血器拔管仅需要3~5min,且不需要砂袋压迫,避免了因砂袋移位引起的伤口出血。动脉压迫止血器止血能减少患者术后排尿困难和失眠的发生。表1显示,试验组拔管后肢体制动的时间仅需(5.8±1.1)h,明显短于对照组。术后出现排尿困难和失眠的患者,发生率明显低于对照组,这可能是由于动脉压迫止血器使用后肢体制动时间短,患者可以尽早翻身,一定程度上避免因体位固定带来患者排尿困难,也降低了晚夜间失眠的发生率。动脉压迫止血器采用螺旋手柄,可微调压迫压力,适合不同体型人的需要。如果在压迫的过程中再次出现伤口的渗血,可通过旋转螺杆随时增加压迫力量,如6 h后病人出现伤口压迫处的不适感,可随时减少压迫力量,因此动脉压迫止血器的设计便于随时调整股动脉伤口施加的压力。

4 使用动脉压迫止血器并发症的护理

4.1 出血及血肿的护理 使用动脉压迫止血器时,止血垫的中心应位于股动脉穿刺点,表现在患者体表即为进皮穿刺点上2 cm处。不能将患者体表穿刺点作为止血垫压迫的中点,否则可能会引起伤口的出血。试验组中1例患者伤口渗血并致血肿形成,主要是由于止血垫的中心未对准股动脉穿刺点,造成压迫点局部受压力量不足,随即血肿形成。动脉压迫止血器的压迫止血垫是全透明设计,下面垫有无菌纱布和穿刺伤口接触。护理人员可以透过硅胶成分的基座直接观察无菌纱布的颜色,有无渗血渗液,纱布渗透的区域大小可以评估出血量的多少,有利于护理人员对伤口出血情况进行动态的观察。此外,动脉压迫止血器虽有良好的止血效果,但仍有血肿发生的可能。因此,在安置的前3 h内,应30min观察压迫伤口1次,动脉评估伤口局部有无渗血渗液,及时发现意外情况的发生。试验组出现的血肿1例经及时发现后给予手工压迫止血后未继续发展,未形成假性动脉瘤。

4.2 术侧下肢缺血的护理 安置动脉压迫止血器时,应以摸到足背动脉搏动为标准,如果压力过大,完全压迫股动脉,造成股动脉以下血管的缺血、缺氧,长时间可以造成下肢的缺血,严重时引起肢体疼痛、甚至坏死。因此,安置动脉压迫止血器时必须确定足背动脉搏动的存在。术后第1 h应每15min观察足背动脉搏动、术侧肢体的皮肤温度及皮肤颜色有无异常。第2 h每30min观察1次,以后每1 h观察1次至解除动脉压迫止血器并做好相应的护理记录。如发生足背动脉搏动减弱,或术侧肢体皮肤颜色、温度有异常应立即通知医师,协助医师为患者放松动脉压迫止血器,并加强术侧肢体的观察〔3〕。

5 小结

动脉压迫止血器采用仿生的物理压迫方式,对股动脉穿刺部位进行止血是一种安全有效的方法,与传统压迫止血方法相比,操作方便,便于护理观察,缩短了患者卧床时间,满足了患者对舒适度的需求〔4〕,是患者乐于接收的止血方法,应于临床广泛应用。

〔1〕冷敏,王忠心.股动脉压迫止血带在经皮冠状动脉介入术后病人中的应用[J].护理研究,2008,22(10B):2689-2690

〔2〕Nasser TK,Mohler ER,Wilensky RL,et al.Peripheral vascular complications following coronary interventional procedures[J].Clin Cardiol,1995,18:609-614

〔3〕谢树军.股动脉压迫止血器在PTCA加支架术后的应用[J].护士进修杂志,2008,23(17):161

〔4〕马玲玲,侯春霞,谢欣丽.冠状介入治疗患者应用股脉压迫止血器的护理[J].现代护理,2008,4,69-70