盐酸氟西汀与西酞普兰治疗阿尔茨海默病所致抑郁症状随机对照研究

刘 辉 ,王京丽 ,张海林 ,刘 英 ,吴 炬

1.总参管理保障部北极寺老干局门诊部,北京 100083;2.卫材(中国)药业有限公司北京办事处,北京 100022

阿尔茨海默病Alzheimer's Disease(AD)是一种进行性发展的致死性神经退行性疾病,临床表现为认知和记忆功能不断恶化,日常生活能力进行性减退,并有各种神经精神症状和行为障碍。有40%~45%的阿尔茨海默病患者具有抑郁症状,主要表现为悲伤和绝望,疾病终末阶段表现为患者自暴自弃。该抑郁症状严重影响AD患者的生活质量,甚至危及其生命[1]。

选择性五羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)为新型的抗抑郁药[2],其作用机制是通过抑制突触前膜5-羟色胺(5-HT)的再摄取,增加突触间隙内5-HT的浓度,提高5-HT能神经的传导,从而发挥了抗抑郁作用,是目前常用的一线抗抑郁药物[3-4]。笔者选取临床上运用较普遍的两种五羟色胺再摄取抑制剂——盐酸氟西汀和西酞普兰,通过随机对照试验比较其治疗阿尔茨海默病所致抑郁症状的疗效及安全性。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

笔者于2010年4~12月选取干休所社区中确诊的80例AD患者,符合 《中国精神障碍分类与诊断标准 (第3版)(CCMD-3)》中AD诊断标准,且汉密尔顿抑郁量表(HAMD,17项)≥18分,均为首发未经系统治疗的患者,排除有严重心、肝、肾病史的患者,由于其他原因所致的抑郁障碍,闭角型青光眼,酒精、药物依赖,以及妊娠或者哺乳的患者。将80名受试者随机分为2组,盐酸氟西汀组40例,男22例,女18例,平均年龄为(69.7±4.3)岁。西酞普兰组 40例,男20例,女20例,平均年龄为(71.3±5.6)岁。两组在性别、年龄以及入组时的症状严重程度等方面均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 清洗期1周,在清洗期两组均停用之前治疗抑郁症的药物。清洗期后盐酸氟西汀组和西酞普兰组药物的起始剂量均为20 mg/d,剂量调整间隔为 4~6 d,在治疗过程中根据患者的病情调整剂量。剂量增加幅度为10~20 mg/d,最大剂量需控制在20~40 mg/d。疗程为8周。

1.2.2 观察方法 采用HAMD、TESS量表于治疗前及治疗第2、4、6、8周末各评定1次。同时在治疗前和治疗后4、8周进行血、尿、便常规,肝肾功能及心电图、脑电图检查。

1.3 疗效评价标准

由两名精神科主治医师职称以上的医师评定(评定前对评选人员进行一致性检验,Kappa值=0.84,具有显著的一致性)。于治疗前及治疗后2、4、6、8周,以HAMD前17项进行评分,并以不良反应量表(TESS)记录药物不良反应。根据治疗前后HAMD减分率评定疗效,减分率=(治疗前分-治疗后分)/治疗前分×100%。以HAMD减分率≥75%为治愈;50%~74%为显著进步;25%~49%为进步;<25%为无效。

1.4 统计学方法

使用SAS 13.0统计软件进行统计分析,计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验,脱落的病例资料不纳入疗效统计分析。

2 结果

2.1 两组疗效比较

由表1可见,经8周治疗后,两组HAMD总分与治疗前比较均有显著下降 (P<0.01)。西酞普兰组在用药2周后HAMD分值已较治疗前显著下降(P<0.05)。而盐酸氟西汀组在用药4周后才有明显下降(P<0.05)。治疗第2周末西酞普兰组HAMD减分率高于盐酸氟西汀组.差异有统计学意义(t=1.685,P<0.05)。 用药 8 周后,西酞普兰组治愈 23 例,显著进步15例,进步1例,无效0例,1例因经济原因提前退出。盐酸氟西汀组分别为治愈20例,显著进步12例,进步6例,无效2例。两组差异无统计学意义(P>0.05)。

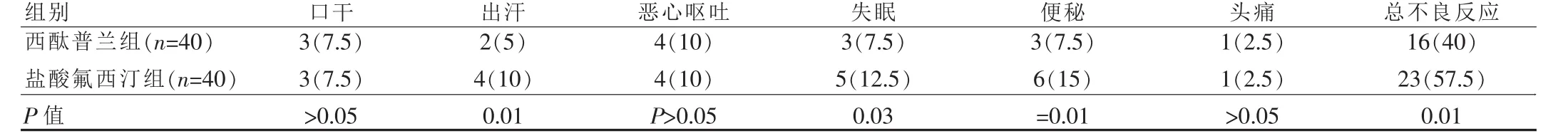

2.2 两组不良反应比较

以TESS中症状得分≥2分者视为不良反应。两组不良反应比较见表2。在治疗过程中,西酞普兰组的不良反应发生率为38.1%,盐酸氟西汀组的不良反应发生率为60.5%,差异有统计学意义(P=0.01)。说明西酞普兰组的不良反应发生率低于盐酸氟西汀组。两组患者治疗前及治疗后4、8周的血、尿、便常规,肝肾功能及心电图、脑电图等实验室检查无显著变化,说明盐酸氟西汀及西酞普兰对实验室指标无影响。

3 讨论

阿尔茨海默病患者常常伴有多种精神行为症状,其中抑郁是最常见的一种症状,严重影响患者的生活质量,因此控制其抑郁症状十分必要[5]。西酞普兰和盐酸氟西汀都是选择性5-HT再摄取抑制剂,通过抑制5-HT突触前膜的再摄取功能,进而提高突触间隙5-HT浓度达到抗抑郁目的,与传统的三环类抗抑郁药物不同的是它们对乙酰胆碱受体、肾上腺素受体、H1-组胺受体和钠离子通道都没有阻断作用,因此不会影响胆碱酯酶抑制剂对阿尔茨海默病患者的治疗[6-7]。

表1 西酞普兰组与盐酸氟西汀组治疗前后HAMD总分及减分率比较()

表1 西酞普兰组与盐酸氟西汀组治疗前后HAMD总分及减分率比较()

注:括号内的数据为减分率(%);与治疗前比较,*P<0.05,◆P<0.05;与盐酸氟西汀组比较,△P<0.05

组别 病例数 治疗前(分)4040治疗时点[分(%)]第2周末 第4周末 第6周末 第8周末西酞普兰组盐酸氟西汀组28.3±3.227.6±2.621.6±5.6(23.7)*△25.8±4.9(6.5)14.6±6.2(48.4)18.9±7.3(31.5)◆12.8±4.5(54.8)14.6±3.5(47.1)10.3±3.2(63.6)11.6±5.7(57.8)

表2 西酞普兰组与盐酸氟西汀组不良反应出现频数和发生率的比较[n(%)]

通过本随机对照试验可见,从药物的短期疗效来看,西酞普兰组较盐酸氟西汀组起效更快,在用药后2周即起效;从长期疗效来看,用药8周后,两种药物在治疗阿尔茨海默病所致抑郁症方面疗程8周时疗效相当,两组在控制阿尔茨海默病患者的抑郁症状上起到积极的作用。两组的不良反应均较轻,无需特殊处理,且随着用药时间延长,不良反应会逐渐消失。但是在出汗、失眠、便秘等不良反应的发生方面,盐酸氟西汀组高于西酞普兰组,说明西酞普兰的安全性优于盐酸氟西汀。

因此,笔者认为对阿尔茨海默病患者伴有的抑郁症状可以使用西酞普兰进行干预,具有起效快、安全性好的特点,值得临床推广。

[1]Agbayewa MO.Earlier psychiatric morbidity in patients with Alzheimer's disease[J].Am Geriatr Soc,1986,34(8):561-564.

[2]Mallinckrodt CH,Prakash A,Houston JP,et al.Differential antidepressant symptom efficacy:placebo-controlled comparisons of duloxetine and SSRIs(Fluoxetine,paroxetine,esCitalopram)[J].Neuropsychobiology,2007,56(2-3):73-85.

[3]李海涛,李洪超,徐东波.西酞普兰与氟西汀治疗抑郁症疗效的Meta分析[J].中国药物经济学,2009,(6):18-27.

[4]王洪娟,吴忠海.西酞普兰与氟西汀治疗老年抑郁症对照研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2006,27(8):910-912.

[5]Zubenko GS,Zubenko WN,McPherson S,et al.A collaborative study of the emergence and clinical features of the major depressive syndrome of Alzheimer's disease[J].Am J Psychiatry,2003,160(5):857-866.

[6]刘协和,袁德基.牛津精神病学教科书[M].成都:四川大学出版社,2004:616-623.

[7]张涌,王荫华.阿尔茨海默病患者的抑郁症[J].中国康复理论与实践,2004,10(3):144-146.