英国崛起时期经济板块化和全国性整合

刘景华

(天津师范大学欧洲经济社会发展研究院,天津300387)

在近现代世界,由于地理区位、经济要素、发展参数等多种因素,大多数重要国家在崛起过程中都有经济板块化趋向。美国有东部和西部两大板块,还可细分成中西部、中北部等次级板块。法国经济从11世纪起就有南北之分:北部农业发达,南部则有园艺特色。日本19世纪崛起后,逐渐形成以东京为核心的关东板块和以大阪为中心的关西板块。意大利经济从中世纪起分成了南北两块,北部工商业发达,是意大利经济重心所在;南部包括西西里岛是传统农牧业区。至于德国,也有南德城市群、莱茵城市带、北部城市区分别主导着南西北三大经济区,后又形成了东部板块——普鲁士。正在崛起的当代中国,经济发展也分成东部、中部、西部和东北四大板块。

英国是世界上第一个工业化和最早的现代化国家,其崛起的进程和原因一直是学术界热烈讨论的话题之一。它在地理上虽是小国,但其经济曾在两个世纪中居于世界第一。那么它在崛起时是否也有经济板块化趋向?板块化经济怎样实现全国性整合?20世纪后期,欧美学者对英国经济的区域性特征和差异逐渐形成了明确认识。①近年英国学者还提出了“区域经济崛起”命题,把当代英格兰分成了九个经济区,并对其进行历史溯源。②如果对英国经济板块化及全国性整合问题进行深入探讨、做出合理阐释,不但在学术上有助于解答英国为何率先崛起问题,有助于更准确地描述其崛起进程,还能对我国的现实经济建设有一定启发借鉴意义。

1 中世纪英格兰:经济落后,分散发展

今日英国称“联合王国”(United Kingdom),由英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四部分组成,英格兰是其核心和主体。英格兰总面积大约为13万平方公里。11世纪以来,由于自然条件、地理区位、传统习惯等因素影响,其经济发展的地区性特征日渐明显。同时,由于经济发展模式和经济水平的相似性等因素,组成经济区的地理单元经常有分有合,经济区域的划分不断变化。从11世纪中期诺曼征服到19世纪初工业革命完成,英格兰经济走向板块化并最终完成全国性整合,大致有三个阶段。

第一阶段从11世纪至1500年,这时全国经济总体上落后,各地区经济分散发展,并呈现出明显的水平梯度:北部属于落后地区;中部、东部、西南部以农业为主,经济水平处于中间状态;以伦敦为中心的东南部农业相对发达,工商业经济亦较为繁荣。虽然经济发展有地区性差异,但并未有明确的板块化态势;各地区内部经济也是分散发展的,区域内经济联系不密切,区域内生产分工体系没有真正出现,总之未能结成密致的板块。这个时期的英格兰经济大致形成两种类型:从沃什湾附近的波士顿到布里斯托尔湾划一条东北西南走向的直线,线之东南为农牧混合区,略为先进;线之西北为牧业区,较为落后。但这并不表明这是形成两大经济板块,只是两大地区在经济生产模式上有些相似而已。

中世纪英格兰经济水平在西欧相对低下。主要经济部门农业虽广泛推行二圃制,但精耕农业并未出现,农民基本不做田间管理,很少使用肥料,粮食广种薄收。1250—1299年,英国小麦每英亩产量约为10.8蒲式耳,1400—1449年也只有12.9蒲式耳(约合每中国市亩产量60公斤)。[1]③由于水草条件适合养羊,因此英格兰相当广阔的土地用于牧羊。14世纪前,英格兰羊毛主要作为原料输往国外,年出口3万大袋(sack)以上,推算羊只应为1 000万头左右。[2]1549年,一位建议征收羊头税的备忘录作者,以羊毛产量反推羊只数量,估计全国养羊约为841万头或1 109万头。[3]14世纪起毛纺业较快发展,15世纪英国由羊毛输出国转变为呢绒输出国。

由于远离国际贸易中心区,英国与外部市场联系不多,羊毛和呢绒出口贸易中相当大的比例掌握在意大利商人、德国汉萨商人等外国商人手中。显示社会经济水平的人口指数也相对较低。1500年,英格兰人口总数不超过300万,不及法国或意大利的三分之一。城市化水平偏低,大小城镇虽有750个左右,[4]但多数是不到500居民的“集镇”(market town),达到1万人口的仅有布里斯托尔、约克等三四个,只有伦敦可以进入欧洲大城市之列,1520年约5.5万人。大多数城市在国王的直接或间接控制下,自治权和自由度不如大陆城市。大部分城镇很少同国际市场打交道。它们一般只是地方性工商业中心,与周围乡村结合成自我循环的经济圈,颇具封闭性。就其商业功能而言,城镇主要是本地产品交换中心,手工业也主要是为本地居民服务。城市间的工商联系也不频繁,各自固定了市场区域,互不相扰。

15世纪,英国初步形成中央集权的民族国家,经济发展的区域性特征开始显现。这时,整个英格兰大致可划分成5个主要经济区域。[5]以伦敦为中心的东南区不但农业发达,工商业也居于领先地位。东盎格利亚农业水平较高,工商业和外贸也有一定发展;西南区农业水平偏低,但盛产羊毛,1500年前后是毛纺业最兴旺的地区,对外贸易因其地理位置而相对较多。密德兰(中部)是农业区;北部区经济极其落后。各区域内部经济共性增多,显现与其他区域不同的经济特征和经济水平,在全国经济整体中的地位也有不同。

从整个英格兰来看,各区域以农牧业或畜牧业为主,基本属于分散发展;以伦敦为中心的东南区经济在全国处于领先地位;经济发展水平从东南向西北倾斜,呈梯度下降格局。各区域经济特征显现,内部经济联系有加强的趋势;有地方性的工商业经济中心或对外窗口,如东盎格利亚的诺里季、大雅茅斯、金斯林和伊普斯威治,西南的布里斯托尔和埃克塞特,密德兰的考文垂、莱斯特、诺丁汉和林肯,北方的约克和纽卡斯尔;区域间有一定经济联系,但仍互为沟壑,即便伦敦这个全国首都和最大港口,经济影响力也没有超出邻近地区。

2 16、17世纪:区域性特征与畸形的全国经济体系

第二阶段即16、17世纪,这是英格兰初步崛起时期。这时,一方面是经济的区域性特征日益显著,板块式发展开始出现:以伦敦为中心的东南区在商业贸易方面最为发达;西南区以传统毛纺业为经济支柱;东盎格利亚发展了“新呢绒”生产;密德兰成为羊毛最大产区和圈地运动主要爆发地;北方依然远落后于全国,但开始兴起简陋的毛纺业、棉纺业和铁器制造业等,以及初期的采煤业。另一方面是经济出现全国性整合趋势,伦敦成为国内市场和经济体系的核心,全国经济重心倾向于东南。伦敦能成为核心,非经济因素的作用较大,即它依靠从中央政府获得的特权,压制其他地区的对外联系功能,并形成垄断;它还从整个英格兰攫取资源和财富。因此这一全国经济体系不如说就是伦敦经济体系。这种畸形的全国性整合,对英格兰的均衡发展不利,但毕竟构建了全国性的市场与流通体系,为后来实质性的全国经济整合铺垫了基础。

经济板块式发展之所以出现,国内市场和经济体系之所以形成,主要推动力来自于乡村毛纺业兴起。毛纺业在英国久有传统,而其强劲发展则始于14世纪爱德华三世时期。15世纪中叶英国呢绒出口总值超过羊毛出口总值,但也从这个时候起,英国毛纺业发展主要成了乡村毛纺业的发展。正由于乡村毛纺业广泛兴起,毛纺业才开始成为真正的“民族工业”。据估计,15、16世纪的英格兰大约有1/3人口卷入了毛纺业,其中多为乡村人口。相对正在衰微的中世纪城市而言,乡村有发展毛纺业的有利条件。乡村有较多的廉价劳动力。因为此时农奴制在英国已经瓦解,农民们有较多的人身自由;由于人口不断增加,每户农民占有的土地越来越少,需要从事副业来补充家用;农村不存在保守的行会组织,能吸引城市资本到农村来;农村自然条件优越,离羊毛产区更近,又有丰富的水力资源适宜建造工场。这些优势,促使乡村毛纺业发展迅速超过城市,几乎遍及英格兰土地上每一个村庄。[6]从15世纪中期至16世纪中期,乡村毛纺业最发达的西部格洛斯特、威尔特等郡,以生产优质宽幅呢绒而享誉国内外市场。16世纪后期至17世纪中期,毛纺业最兴旺的地区是东盎格利亚,这里大陆尼德兰宗教难民带入了“新呢布”(New Draperies)生产技术,适应了发育中的大众消费市场对中档产品的需求。

乡村毛纺业创造了巨大的财富,更引起了英国社会经济的深刻变化。它使萌芽中的新兴生产关系冲破城市行会束缚而来到乡村发展。毛纺业使得养羊业有利可图,从而诱发了圈地运动,促使英国资本主义发展高潮的到来。乡村毛纺业普遍发展,也促使农村的传统经济发生变化,从自给自足的谋生型经济转变为面向国内外市场的谋利型经济,加快了农业的商品化和农村的城市化。在毛纺业发展和圈地运动中诞生的新社会阶层——新贵族和乡绅,成为英国社会结构中极富生气的力量。毛纺业和养羊业发展更助推了英国经济的全国性整合。由毛纺业的原料、产品、副产品在全国范围内的流动,构架了国内市场的骨架。大量从事乡村毛纺业的人口非农业化,其基本生活资料需要从粮食产区运来,促使农产品国内市场的形成。毛纺业兴盛使英国对外贸易建立在坚实的生产基石上,英国在16世纪能成为国际贸易大国,正是因为有毛纺业作主要支柱的国内经济背景。在这个日渐形成的国内市场和经济体系中,原来各自封闭的大小城市也不再固守传统市场区域,经济功能开始转变,呈现日益商业化、专业化、开放化的趋势,演变为国内市场体系中的有机成分。

英国海上力量的发展,保证了英国能更好、更主动地参与国际市场;国家的重商主义政策,为英国强势进入国际市场提供了政治凭靠;国际商路变更和国际贸易中心区移到大西洋沿岸,为英国从国际贸易边缘区提升为国际贸易核心国家提供了机遇。因此,英格兰东部、南部和西南部沿海的港口城市,越来越多地参与了国际市场体系和形成中的世界市场体系。如17世纪中期后,布里斯托尔商人的贸易范围就非常广,他们在大西洋贸易中占有重要位置,布里斯托尔还是英国西部矿产品和农产品的出口地;埃克塞特则以进口为特征,每年从这里入境的有来自欧洲大陆以及北美的红酒、亚麻、烟草和糖料等商品;东部纽卡斯尔的煤炭、木材和鱼类贸易,大雅茅斯的鱼类贸易,在西欧市场上都是很有影响的。

在16、17世纪英国经济发展中,伦敦以国际商贸中心、英国的首都和经济核心这三重形象出现。对内,伦敦是英国国内市场和经济体系的核心。16、17世纪英国商品流通和运输网络,都向着伦敦这个“心”。伦敦是全国最大的消费中心,各种基本消费品从全国各地源源而来,满足着伦敦人的消费需求。1700年,伦敦人口达57.5万,占英格兰总人口的11%,每年要消费粮食100万夸特、8.8万头牛、60万头羊、15万头猪、8 000吨奶酪、8 000多吨黄油以及50万吨煤。1653年,伦敦交纳的啤酒税就占全国总量的将近40%。[7]1683年,68个地方港口向伦敦发运了4 131船货物。[5]伦敦作为集散中心,也有相当大部分货物从伦敦流向全国。如1628年,伦敦向66个地方港口发运货物达1 001船。[8]伦敦商人及代理人渗透到英国各地城乡,各地的乡村工业、采矿冶炼业,都有伦敦人的大量投资,利润源源不断地回流伦敦。发迹了的地方商人也纷纷移居伦敦。如1480年至1660年伦敦的172任市长里,有158人是移居伦敦的外地人。伦敦几千个大商人中,出生于本市的不到10%。[9]这些商人与原籍有密切联系,有利于强化伦敦对各地工商业乃至全国经济的控制。

伦敦在16、17世纪控制了英国大部分对外贸易。1600年,在有所缩减的情况下,仍占全国外贸总额的75%。[10]从事呢绒出口的“商人开拓家公司”取得出口呢绒专卖权,所有的国内呢绒出口须在伦敦布莱克威尔大厅批发给外贸商人。伦敦出口的短匹呢绒,从1500年的5万匹,增加到1540年的10万匹,最高达到 1550年的 13.2万匹。[10]呢绒出口是全国出口总量的2/3甚至3/4,最多时达93%。[11]谷物出口占全国的40%。伦敦也是英国进口国外商品的主要口岸,占全国进口总量和总额的4/5。[12]进口货物包括普通生活品、高档消费品和奢侈品,以及国内工业所需的某些原材料。17世纪30年代后期,每年从伦敦入关的烟草达200万磅以上。伦敦也是重要的国际转运贸易中心,17世纪末从伦敦进口后再出口的货物总值,占英国再出口商品总值的4/5多。[7]不少伦敦商人还常年在国外直接进行转运活动。16、17世纪的世界市场上,到处都可找到伦敦商人的足迹。几乎所有的英国外贸商人和海外贸易商人都以伦敦为基地。从早期的羊毛出口商公司、商人开拓家公司,到16、17世纪的诸多殖民贸易公司,不仅其总部多设于伦敦,成员主要是伦敦人,其获得的巨大财富也多安放于伦敦。伦敦还吸引了不少外国商人。英国对外贸易逐渐由16世纪初的出口导向,转变为17世纪末的进口导向,这种变化使得伦敦商人取代了地方呢绒制造商的主导作用。他们通过发展伦敦的再出口业、提供船运和金融服务等来抵付进口,这样一来财富成倍增长,使得伦敦到1700年左右又从商业贸易中分离出一个新的金融商阶层。[7]

这时的伦敦,好像是英国经济发展的枢纽点,一头联结着国内市场,一头联结着国际市场;或者说,英国经济主要通过伦敦而同国际市场对接。在国内,伦敦的经济辐射力和吸引力覆盖了全国城乡,全国范围内的发展与调节都有赖于伦敦。这一时期英国的社会经济变动,都差不多转化成了为伦敦发展服务。对外贸易和海外贸易的繁荣,使伦敦商人积聚了巨额财富;毛纺业创造的财富,也落入了控制产品出口的伦敦商人之手;全国大量的流动人口,成为伦敦人口增长的主要源泉,为其工商业发展提供了劳动力保证;各地致富的社会上层,纷纷云集伦敦。这两个世纪里伦敦人口膨胀性增长,从1520年的5.5万人,增加到1670年的47.5万人,[5]一个半世纪增长近8倍;而全国总人口则最多增长1倍。因此还在17世纪初,英国国王詹姆士一世就大为感叹:“伦敦真像一个佝偻小儿的硕大的头。”[13]在某种意义上,16、17 世纪整合的英国国内市场和经济体系,实则是财倾东南的伦敦经济体系。

3 1700—1850年:三大经济板块形成与全国性整合

第三阶段从1700年到1850年左右英国工业革命完成。从17世纪末起,偏倚的全国经济体系开始出现改变趋向。这种趋向在于乡村工业使西北部成为英国经济的新增长极,工业革命在这一地区率先发生强固了这一增长极,打破了伦敦掠取全国的局面。西北地区很快成为英国工业最发达、经济水平最高的地区之一。而东南部的伦敦,则主要发展商业、国际贸易和金融业,成为英国的经济心脏、世界性的国际金融贸易中心。这样,19世纪初期的英格兰,其西北和东南形成了经济发达的两极,互为呼应;广大中间地区则在这南北两极造成的全国性经济整合中,变成两极间的过渡带,主要提供人力和农产品资源。作为两极的腹地或辐射区,它们亦承担着相应的生产分工。由此,英国经济不但在这一整合中达到了全国性平衡,而且各个地区也在新整合的全国体系中,根据自身区位和资源优势寻找准确定位,从而形成经济发展既有全国性整合、又有板块化特征的合理格局。从整体上看,英格兰明显呈现出一种“两极凸起、中间塌陷”的三大板块现象。

西部和北部一共出现了五个乡村工业区,即以曼彻斯特和利物浦为中心的兰开夏纺织区,以利兹为中心的西莱丁毛纺区,以伯明翰为中心的西密德兰“黑乡”铁器制造区,以设菲尔德为中心的“哈兰姆郡”铁器制造区,以纽卡斯尔为中心的达拉姆—诺森伯兰采煤工业区。此外,还有毗邻的东密德兰北部纺织区。

1700年后,兰开夏是英国最主要的纺织区,包括了三个主要的纺织业区域。一是以曼彻斯特为原点,向东部和北部的乡村伸展,形成了一条5至15英里宽的棉麻混纺地带,经过博尔顿,通往北部的布莱克本。曼彻斯特四周的村庄几乎全部从事棉麻混纺工作。二是兰开夏西部和南部,大部分村庄以从事麻纺业为主,这一乡村工业区南连切郡,北接威斯特摩兰郡,以普雷斯顿为主要生产中心。三是兰开夏东部毛纺区,与约克郡西莱丁区相连,罗奇代尔是主要中心。兰开夏从事纺织业的乡村人口比例很大,一般还多于农业人口。个别乡村的纺织业人口比例高达85%。[14]

西莱丁亦即约克郡西区,是18世纪英国最重要的毛纺区。1740年生产呢绒达10万匹,1750年为14万匹。[15]整个18世纪里,英国毛纺品增长150%,而西莱丁在全国毛纺品中的比重,由20%左右增加到60%左右,[16]由此推算,1800年西莱丁毛纺品产量应是1700年的7.5倍。西莱丁毛纺业大致分两个生产区:一是以利兹和威克菲尔德为中心的普通呢绒生产区;二是以哈利法克斯为中心的绒线呢和哔叽呢生产区。呢绒生产者主要住在乡下,即使到19世纪早年,乡村工业仍是该地区毛纺业的主体,英国政府特别委员会报告说:“大多数织造者都住在村庄和孤立的住所里。”[15]

西密德兰“黑乡”铁器制造区也是著名的乡村工业区,以伯明翰为中心,包括斯塔福德郡南部和伍斯特郡东北部,以及沃里克郡相邻地带。17世纪后期,该地区工商人口占总人口的60%以上,铁器制造业人员占总人口1/3强。[17]18世纪,该地区成为英国最大的煤铁工业区。制钉工业在达拉斯顿、西布罗米奇、塞奇利等村镇扩张。沃尔沙尔、伍尔弗汉普顿、温斯伯里和斯托布里奇等地,则生产金属器皿、刀刃工具和玻璃等。伯明翰原本生产铁钉和刀具,18世纪这些部门转移到附近农村后,它在铜器、珠宝、珐琅、镀金银器、玩具、钮扣、搭扣等高档品和奢侈品生产上享有盛誉,还是枪支业生产中心。[16]

“哈兰姆郡”铁器制造区位于约克郡西南部,以生产刀剑而著称,同时也制造斧、锉、锤等生产工具。铁器制造在设菲尔德以及附近乡村广泛分布。

达拉姆—诺森伯兰采煤区以纽卡斯尔为中心。17世纪末期,该区采煤量达到整个英格兰产量的53.2%,18世纪末仍占全英格兰产量的40%左右。[18]由纽卡斯尔港口运出的“海煤”,抵达英国南部伦敦等地,成为17、18世纪英国东部沿海国内贸易的重要货物。

诺丁汉郡以织袜业著称。莱斯特郡的棉纺业及其工厂化趋向在18世纪颇有影响。而在德比郡,1717年托马斯和约翰·隆贝兄弟引进意大利技术及人员,在德文特河畔所建水力丝织厂被认为是世界上第一个近代工厂;1770年阿克赖特在德比郡克朗福德建立世界上第一个水力纺纱厂。④

乡村工业发展和集中的结果之一,是一大批新型城市涌现。它们具有许多新的品质,即经济功能的开放化、专业化、自由化。开放化,是指其产品主要面向国内国际市场,并对外地商人和外地产品进入本地不加任何限制。专业化,是指各城市在市场分工体系中承担特有的生产或交换功能,生产特色产品。自由化,是指市政不再对生产和交易活动进行控制,也没有行会之类的垄断组织。如当时就有人赞誉伯明翰:“伯明翰极其光荣强大之源泉,人口增长经济昌盛之根由,就在于它是一个自由城市,城内没有任何来自个人或团体的阻碍。”[19]这种“放任自由”,是经济发展的必要前提。工业革命前兴起的这些新型自由城市,以曼彻斯特、利物浦、伯明翰、利兹、设菲尔德和纽卡斯尔为代表,是现代城市的最早萌芽,今天仍是英格兰除伦敦之外的最著名城市。

这些城市对农村具有强大的渗透与控制力。周围农村是它们的工商业腹地,是它们的直接经济领地,它们可以调动其一切因素来为自己服务。它们同周围农村结成了经济社会整体,形成了独立循环的经济运行圈。这五个乡村工业区加上东密德兰北部,在地理上是基本相连的,因而不但形成了较大的西北区域性经济系统,而且往南与密德兰相联系,西面通过利物浦、东面通过赫尔港同国际市场对接,从而打破了伦敦在对外联系中的垄断。还因修建了运河网络而趋向整体化,逐渐形成一个区域性工业世界,成长为工业革命摇篮。由于较早进入工业化,西北地区经济水平迅速上升,过去偏倚的伦敦体系便被突破了。

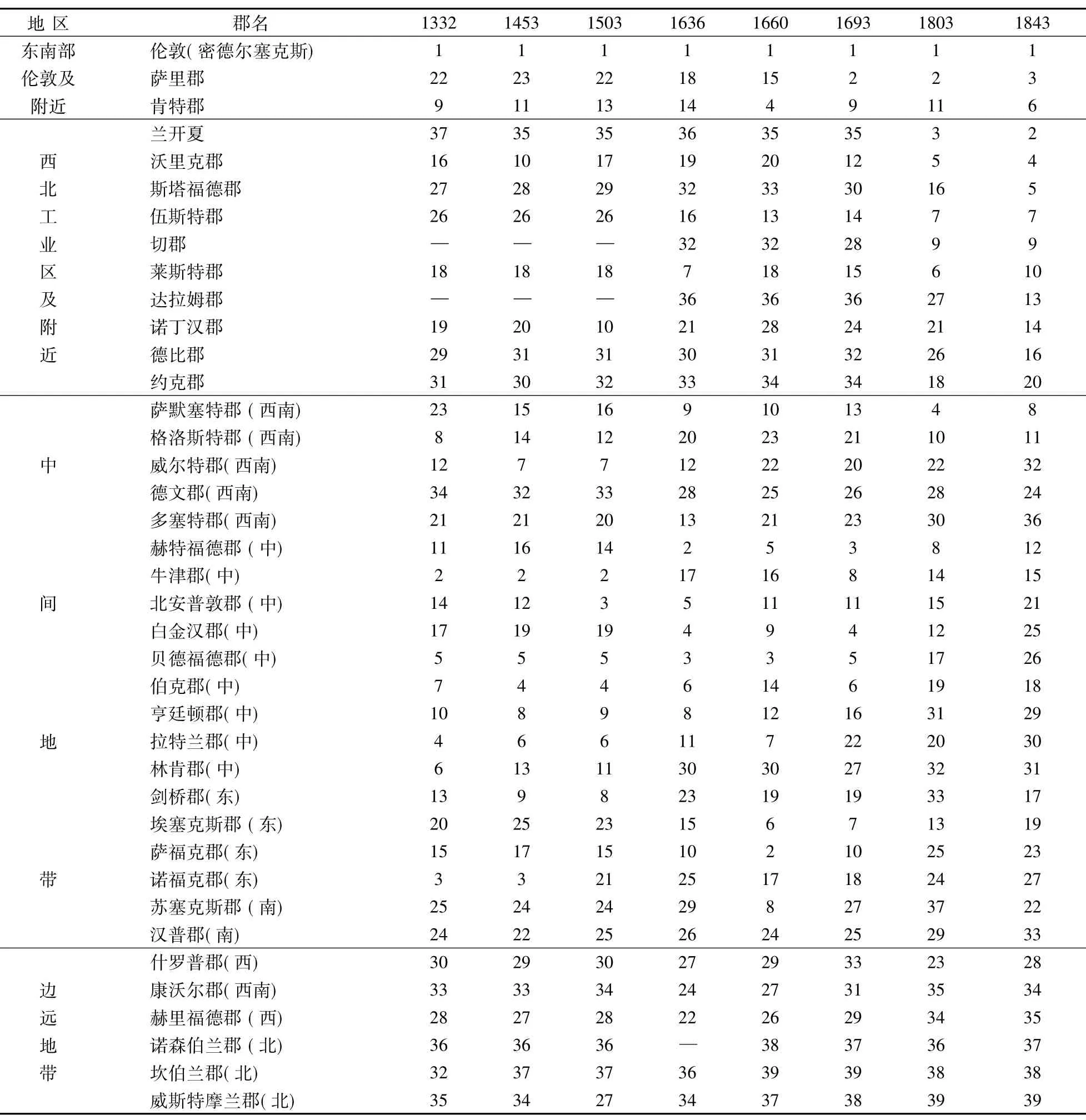

英格兰各郡财富水平的变化反映了这一态势。表1“14—19世纪英格兰各郡地均财富水平排名变化”中的财富水平,是指单位面积土地上(每英亩)所产生的财富均量,不妨叫作地均GDP。该表显示,经过18世纪的发展,1803年东南部和西北部已占据了前10名中7个位置;到1843年工业革命完成时,东南和西北几乎包揽了前10名。西北工业区的核心区是兰开夏、沃里克郡、斯塔福德郡、伍斯特郡、约克郡。约克郡面积广袤,乡村工业只占1/3地域。即使将郡内西莱丁或“哈兰姆郡”单独考量,它们的经济总量及地均财富排位都能进入前10名。18世纪初征收财产税时北方尚是最穷地区,到1780年,奔尼山区及密德兰东北部的户均财富水平已高于全国,西密德兰仅低于东南部和东盎格利亚。[20]

由于西北部崛起,19世纪初的英格兰形成了经济发达的两极,或者发达的两大板块,即西北部工业区和东南部商贸区。东南区(伦敦及其东南)板块是英国的传统优势地区。伦敦在商业贸易方面的垄断虽然被打破,但其出口在18、19世纪仍然占全国一半以上。19世纪,伦敦还是英国的金融中心,世界最大的金融中心。1800年伦敦将近100万人口,超过巴黎成为欧洲最大城市,十倍于英国第二大城市。

两极之外,再把偏远地区除开,大部分郡是两极之间的“中间地带”,从东部到西南,地理上连成一片,可以看成第三大板块。三大板块的经济水平差异极大。1843年,英格兰39个郡按地均GDP排名,前20名中,伦敦及附近(共3郡)有3个,西北(共10郡)有10个,中部(共20郡)有7个;前10名中,东南区3个,西北区6个,中部区仅1个。

东南和西北间的中间地带似乎在18、19世纪“坍塌”了。17世纪之前的农业经济时代,中部是相对发达的。14至17世纪的排名前20位中,中部(20郡)共有14~15个郡;前10位中,中部占7~8个郡;但19世纪的排名完全变了。中部地区包括南部西南部7个郡,密德兰8个郡,东部5个郡,曾在15—17世纪里各领风骚。南部南安普敦曾是最大外贸港口之一,15世纪的外贸规模堪与伦敦匹敌。西部是英国最早的毛纺业中心,优质呢绒生产占全国一半以上,布里斯托尔出口呢绒有的年度还超过伦敦。密德兰是早期圈地运动的主要发生地。东盎格利亚是16、17世纪“新呢布”产地,17—18世纪英国农业革命也是从这里开始的。然而它们最终都没能演变成工业革命的发动机,却成了东南和西北两极的辐射区,蜕变为工业原材料、生活资料、劳动力的输出地,经济地位大为降低。密德兰、西南部、东盎格利亚等地的中世纪繁荣景象,已成昔日黄花。与伦敦和西北区厂房住宅密布的热闹景象相比,近现代的中部则田连阡陌,牧草青青,田园味十足。

表1 14—19世纪英格兰各郡地均财富水平排名变化

4 英国经济板块化与全国性整合的特征与启示

19世纪初英国形成的经济板块化及全国性整合,具有很多新质。这些新质为英国经济的长时段良性发展奠定了基石,因此其经济格局历经两个世纪而基本稳定。对其进行探讨性总结,对我国当前的经济板块化发展也有一定的启发借鉴意义。

首先,英国崛起时期的经济板块化和全国性整合,在地理上达成了一种平衡。这种平衡的意义有多方面。第一,不但改变了英国西部和北部的落后面貌,而且还有利于带动与西部和北部相连的威尔士和苏格兰的经济发展。第二,西北部的崛起,在地理上有利于英国在新兴大西洋贸易中具有更多优势。第三,有利于全国人口和财富均衡分布,减少过于集中伦敦和东南部所带来的种种隐患。第四,整合形成的国内市场体系,有利于广大中部地带诸多资源多方向流动,促使中部地带更好实现经济转型。

其次,英国中部的农业区虽然“坍塌”了,似乎落后了,但人均经济水平并不低。原因在于,一方面中间地带人口和劳动力向南北两个方向流动,本地反而地广人稀,由此本地居民拥有的资源和财富均量上升;另一方面,中部地带不再以工商业为发展重点,而是重新确立经济生长点。如东盎格利亚大力发展商品化粮食生产,伦敦北邻诸郡以向都市提供肉奶蔬菜为发展战略,西部地区则着力打造休闲、娱乐与度假基地,各得其所。虽然其地均GDP不高,但其人均富裕程度未见得比工业区低。如1780年,伦敦之外的最富裕地区是西南区和东盎格利亚,人均拥有财富量约高于全国平均水平20%。[20]至当代的2004年,若以整个英格兰人均GDP指数为100,那么以农业为主的东密德兰(91.7)、东英格兰(96.2),比以工业为主的西密德兰(90.3)和西北区(89.9)还要高许多。[21]

再次,英国的经济板块并非是相互间分割隔绝,而是在全国市场体系和分工体系内,三大板块各自担负不同的经济角色。若按现代产业部门划分,伦敦以第三产业为重点,西北以第二产业为特色,中间地带则以第一产业为本业。三大板块间的联系是有机的、紧密的,并不存在从属关系。如伦敦商人开始移居各地,伦敦资本仍能向西北工业区扩展,兰开夏纺织制造商就从伦敦银行及商人那里获得短期和长期贷款。伯明翰的金属、珠宝大量向欧州、美洲和非洲输出,也多因借助了与利物浦、伦敦所建立的市场网络。[16]密德兰的羊毛运到北方,东盎格利亚的粮食输往伦敦,再没有任何阻隔了。

经济板块化与全国性整合是互补的,并不是同一的。在板块化基础上实现全国性整合,必须具备一定的前提条件,必须合乎经济发展的理性规律。

其一,整合是以板块化为基础的,板块化的实质应是合理的地区性分工。英国崛起时期经济逐渐形成区域性特征,其实就是形成了生产的地区性分工态势。在分工中相互联系、相互协作,才能凝聚成全国性的经济整体。因此,各板块只有认识自身的资源和生产特质,才能在全国性分工体系和经济整合进程中找准恰当定位。

其二,整合必须具备充足的条件和动力。促使英国的经济板块化及全国性整合的凝聚因素有许多,乡村工业发展是关键动力,还有资本流动、人员移徙、技术传播、交通条件改善、市场关系培育、城市转型、国家政策、国际贸易等。整合的社会背景还包括,封建关系的松弛对区域经济壁垒的打破,商品货币关系发展要求市场的统一和扩张,农业变革所导致的市场化倾向,参与国际市场要求有坚挺的国内经济凭靠,等等。

其三,整合必须是经济发展的自然结果和必然要求,而不是人为的强制。16、17世纪伦敦依靠特权强行整合的全国性经济体系,就不是一种自然结果,最终势必要被突破。伦敦的畸形膨胀是以全国财富及外贸功能的集中为代价的,严重损伤了其他地区的造血功能,造成了“大树底下不长草”的不良局面(这与我国某些地区何其相似)。当然,也不能反过来将已有经济中心的资源强行分散化、细碎化,这样难以形成强劲产业。

崛起时期英国的经济板块化和全国性整合是成功的,然而这一维系了两百年的传统格局目前似乎又受到了挑战。今日英国将第二产业大量向国外转移,西北区工业已颓势初现,以往生气勃勃的工厂如今萧条冷清,许多厂房破败或移作他用。英国中世纪晚期城市的衰落景象,恐怕又要在今天的曼彻斯特、设菲尔德等地重演了。

注 释:

① 代表性论著有:E.J.Buckatzsch,“The Geographical Distribution of Wealth in England,1086-1843:An Experimental Study of Certain Tax Assessments”,Economic History Review,New Series,Vol.3,No.2.1950;George C.Homans,“The Explanation of English Regional Differences”,Past and Present,No.42,Feb.,1969,18 -34;D.Massey,“In What Sense a Regional Prob-lem”,Regional Studies,Vol.13,1979;J.Langton,“The Industrial Revolution and the Regional Geography of England”,Transactions of the Institute of British Geography,Vol.9,1984;E.H.Hunt,“Industrialisation and Regional Wages Inequality:Wages in Britain 1760 - 1914”,Journal of Economic History,Vol.46,1986;G.Turnbull,“Canals,Coal and Regional Growth in the Industrial Revolution”,Economic History Review,Vol.40,1987;Pat Hudson,Regions and Industries:A Perspective on the Industrial Revolution in Britain,Cambridge,1989;James Masschaele,A Regional Economy in Medieval England,PhD Thesis in University of Toronto,Canada,1990。

② 九个经济区为:伦敦、东部、东南部、西南部、东密德兰、西密德兰、约克郡、西北部、东北部。

③ 将产量换算成公斤/市亩,其依据是小麦比重(约0.70公斤/升)、蒲式耳容量(约36升)、面积换算(1英亩约合6中国市亩)。

④ 德比郡该两个纺织厂现已成为世界文化遗产,笔者曾于2003年和2011年两度实地考察。文中说法系根据遗产博物馆的宣传资料。

[1]Clark G.Yields Per Acre in English Agriculture(1250-1860):Evidence from Labour Inputs[J].The Economic History Review,New Series,1991,44(3):445-456.

[2]Gray H L.The Production and Exportation of English Woolens in the Fourteenth Century[J].English Historical Review,1924,39(153):13-35.

[3]Beresford M W.The Poll Tax and Census of Sheep(1549)[J].Agricultural History Review,1954(1):9-15.

[4]Thirsk J.Chapters from the Agrarian History of England and Wales(1500 -1750):Vol.4[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990:17-24.

[5]Clark P.The Cambridge Urban History of Britain(1540 -1800):Vol.2 [M].Cambridge:Cambridge University Press,2008:31 -32,197,323.

[6]Hoskins W G.The Age of Plunder,England of Henry VIII(1500-1547)[M].New York:Longman,1979:151.

[7]Sheppard F.London,a History[M].Oxford:Oxford University Press,1998:130,132,144.

[8]Willan T S.The Inland Trade,Studies in English Internal Trade in the Sixteenth and Seventeenth Centuries[M].Manchester:Manchester University Press,1976:101.

[9]Ramsay G D.Tudor Economic Problems[M].London:Gollancz,1963:110.

[10]Inwood S.A History of London[M].London:Macmillan,1998:196,200.

[11]Ramsay G D.The English Woolen Industry(1500-1750)[M].London:Macmillan Press,1982:39.

[12]Moffit L W.England on the Eve of the Industrial Revolution[M].London:King& Son,1963:86,72.

[13]Burke P.The New Cambridge Modern History:Vol.4 [M].Cambridge:Cambridge University Press,1971:72.

[14]Chapman S D.The Cotton Industry in the Industrial Revolution[M].London:Macmillan,1977:13.

[15]保尔·芒图.十八世纪产业革命[M].北京:商务印书馆,1983:42,396.

[16]Hudson P.The Industrial Revolution[M].London:Edward Arnold,1996:115 -116,121 -122.

[17]Rowlands M B.Master and Men,in the West Midlands Metalmare Trades Before the Industrial Revolution[M].Manchester:Manchester University Press,1975:18-25.

[18]Nef J U.The Rise of the British Coal Industry:Vol.1[M].London:Frank Cass Co.LTD,1966:23.

[19]Clark P,Slack P.Crisis and Order in English Towns(1500-1700)[M].London:Routledge,1972:12.

[20]James J A.Personal Wealth Distribution in Late Eighteenth-Century Britain [J].Economic History Review:New Series,1988,41(4):555.

[21]Hardill I.The Rise of the English Regions?Regions and Cities[M].London:Taylor& Francis,2006:105-106.