汉语“江”的词源辨正

——与张洪明先生商榷

刘振前 庄会彬

汉语“江”的词源辨正

——与张洪明先生商榷

刘振前 庄会彬

关于汉语“江”的来源,学术界主要有“外来说”与“汉语固有说”两种观点。“外来说”认为“江”源自古越语,“汉语固有说”则坚持“江”为汉语固有词汇,而历史文献、考古、地理、语言学以及民族学等方面材料表明,“江”并非汉语固有词汇,而是来自古越语;汉语中专有名词的“江”大约始于商代,普通名词的“江”则是汉语与古越语进一步接触、融合的结果。

江; 词源; 汉语; 古越语

一、“江”进入汉语的时间

罗、梅通过研究发现,甲骨文中并没有出现“江”,金文中只出现过1次,《诗经》中出现过9次,由此得出结论:“江”在汉语中应该出现得很晚。对此,张洪明先生则认为,这与甲骨文内容、容量有关,不能因此而否认“江”的存在。

“江”是否在汉语中很晚才出现呢?这需从夏商两代的疆域谈起。

“江”最早可能进入汉语的时间应该是商代中期。武丁时代,商四处讨伐,曾到达过荆楚之地。“江”很有可能是那时进入了汉语。然而,虽然商人的语言中有“江”,但由于其疆域仍未到达长江流域,“江”在商人的生活中扮演不了重要角色,这也正是甲骨文中没有出现过“江”字的原因。

此外,可以肯定的是,在“江”作为专名用于汉语之前,汉语中应该不会存在一个用作普通河流词的“江”——否则,人们就不会用它来命名境内最大的河流长江,以免造成使用上的混乱和理解上的困难。

二、“江”的来源

张洪明先生认为,“中国南方的河流,特别是大的河流到很晚的时候才被称作‘江’”,并进一步指出:

长江和它的支流最先被称做“江”,然后南方的一些河流逐渐也改名叫“江”,然后南方的一些河流逐渐也改名叫“江”。有趣的是,南方河流改名为“江”的次序取决于它们离长江的距离。换句话说,那些离长江近的河流系统得名“江”要早一些,而那些离长江远的河流得名“江”要晚得多。例如,粤江的位置与其他河流相比离长江最远,所以它最后一个改为现在的名称(或许是在元朝以后)。

然而《中国历史地图集》显示,战国时期,钱塘江已被叫做“浙江”,而此时乃至此后很长的时间里,长江都被称为“江水”,其支流也多称“水”,一直到西晋。此外,西汉时吴淞江已被称为“江”,西南地区的红水河上游(包括北盘江,不包括南盘江)被称为“牂柯江”。另外,珠江流域离长江虽远,该地也不是最后才出现“江”。南北朝时期,珠江的东支流韶关以上段已经称为“东江”;隋朝时,珠江的支流绥江标为“绥建江”。*谭其骧:《中国历史地图集》,北京:中国地图出版社,1982年。

“江”在汉语中出现得较晚,首先出现在古代越地,并且在相距较远的多个地点出现。种种迹象表明,“江”并非来自于长江,而应该源于古代越语。这一结论与当前有关古越语的研究成果遥相呼应,目前对古越语的研究表明,南方汉语中存在许多与古越语有渊源的底层词。现在的问题是,古越语已经消失,关于古越语的材料寥寥无几,我们很难找到直接证据来说明古越语中的河流词类似于“江”。而更为遗憾的是,在与古越语关系最近的侗台语中,表示河流的词语与汉语的“江”相去甚远(见下文),无法提供有力的证明。如此我们只能从其他渠道获得支持,主要有以下三个方面:

第一,通过与古越语同系的其他语言做出判断。河流词作为斯瓦迪士核心词之一(第二阶),应该比较稳定。如果古越语中存在“江”,那么现存与古越语同一语系的语言中应该还有类似于“江”的形式。而事实也恰恰如此。

古越语属于南岛语系,而南岛语系中不乏与“江”相似的形式。如著名南岛语言学家Lawrence A Reid根据伊洛卡诺语(Ilokano)河流词karayan、中央阿格达语(Central Cagayan Agta)的河流词kahayan、依塔威语(Itawis)的河流词kayan等,将古菲律宾语的河流词拟构为*kaRayan,这显然与汉语“江”的古音*krung有着一定的相似性。另外,今天马来语(Malaysian)的河流词songai、卡那卡那布语的河流词tskran,亦与“江”相似。

第二,比较古汉语与古越语哪个更早具有 “江”的语音形式。前面已经谈到,武丁到达荆楚大致在距今约3200年前,从那时开始汉语里才有可能出现“江”,而且是用作长江的专名。然而,在此之前,南亚语、南岛语中便早已具有了类似于汉语“江”的语音形式。

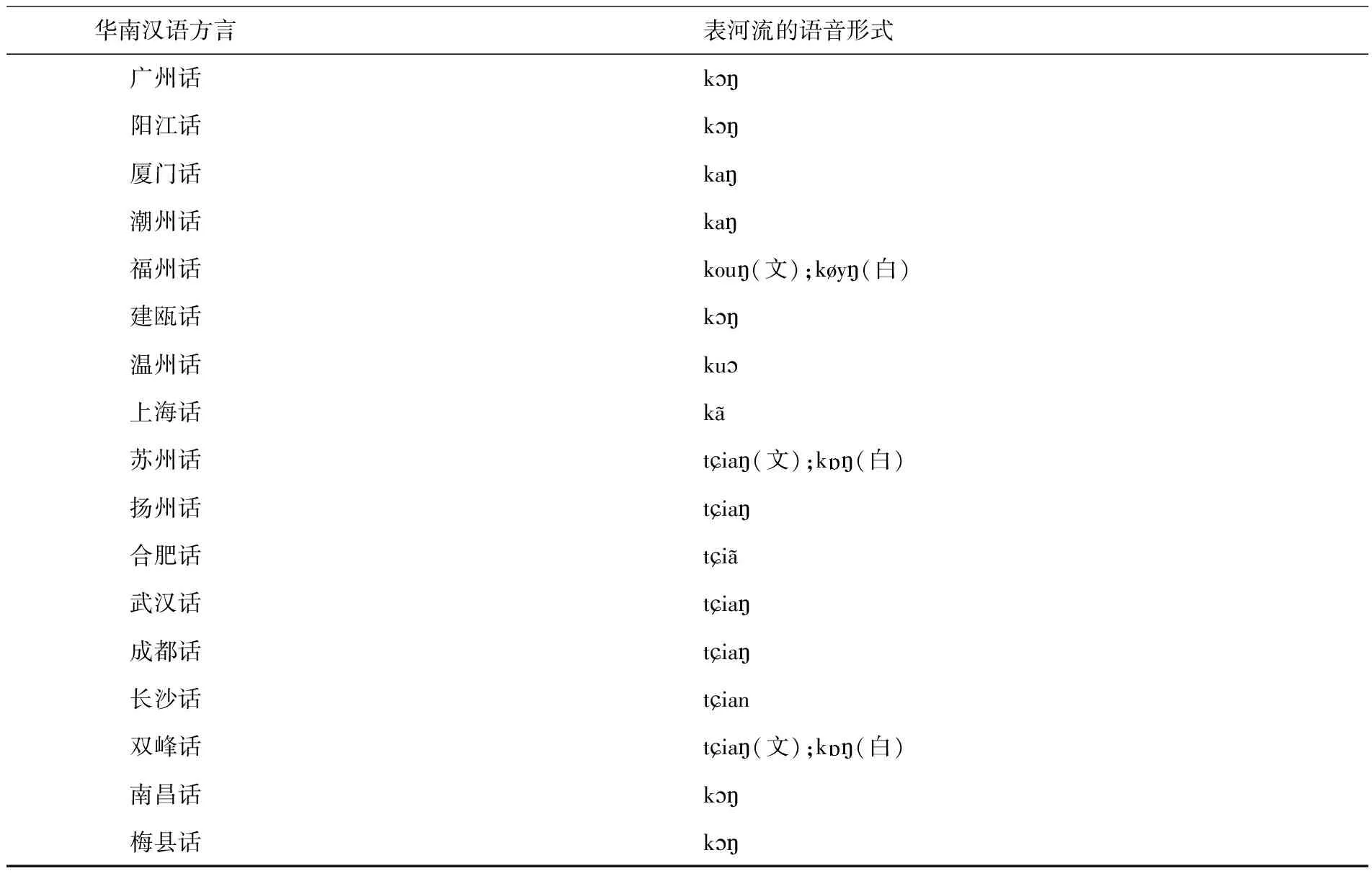

第三,考察华南地区的汉语方言。古越语虽然消失了,它在华南汉语中却留下了痕迹。根据笔者的调查,南方各地河流的名称几乎都为“江”,见下表:

华南汉语方言表河流的语音形式 广州话kɔ 阳江话kɔ 厦门话ka 潮州话ka 福州话kou (文);køy (白) 建瓯话kɔ 温州话kuɔ 上海话kã 苏州话tɕia (文);k (白) 扬州话tɕia 合肥话tɕiã 武汉话tɕia 成都话tɕia 长沙话tɕian 双峰话tɕia (文);k (白) 南昌话kɔ 梅县话kɔ

在北方汉语方言中,很少用“江”来指河流(东北地区的“江”另有原因),作为南方汉语的一个特色词,“江”很可能是是非汉语来源的底层词或借词。

由以上三点基本可以确定,古越语中有“江”,而汉语中用作普通名词的“江”来自于古越语。即“江”是南方汉语与越语接触、联盟乃至融为一体的结果。由此出发,甚至可以进一步推测,“江”在古越语中可能是一个普通名词,尽管一开始百越之地的河流名称受到了来自北方的“水”的强大攻势,但在底层,“江”仍然有着一个牢不可破的阵营。正是由于这一原因,当长江由“水”正名为“江”之后,一发不可收拾,短短的几百年里,几乎所有南方河流名称都弃“水”而用“江”字。乃至到了唐代,孔颖达在为“九江孔殷”(《书·禹贡》)注释时写道:“江以南,水无以大小,俗人皆呼为江。”*孔颖达(疏):《尚书正义》,李学勤主编:《十三经注疏》(二),北京:北京大学出版社,1999年,第148页。

有趣的是,《中国历史地图集》显示,西汉时,钱塘江的下游段称“浙江”,而歙县附近的支流(包括今新安江)则称浙江水;《汉书·地理志》、《水经》中把整条钱塘江称作“渐江水”,而且其他地方的河流也出现了类似的“X江水”之称,如《水经》中提到的“延江水”(今乌江)。这从另一个侧面也说明,“江”是本土词汇,而“水”不是——这就好比经常有人把长江英文译为Changjiang River;显然,jiang是汉语本土的,而river不是。可见,“浙江水”、“渐江水”、“延江水”应是当时讲汉语的人利用原有的河名翻译而来的(音译加意译)。

三、乏力的语言学证据

张洪明先生在论述“江”为汉语固有词时提供了两条语言学证据:一是传统语言学中称为“义寓于声”的现象;二是他所提出的固有基本词判断方法。为提出第一条证据,张文先是借用了高田忠周的论断,“盖江字从工声,工疑亦有大义” ,后在注释中又引了高本汉的观点予以支持,“在更加普通的意义上,许多含有声音结构的汉字[k/g/-/g/k](也就是音节首为k-、g-或-,并且音节尾是 -、-g或-k),都含有‘大’的意思,如广 (broad)、巨 (huge)、阔 (enlarge)等等” 。高氏的判断是否恰当?下面不妨用它来检验一下本文所关注的汉语河流词。为更具说服力,且用张文所给出的例子:

*hrwjd水, *khrjin川, *khlig溪, *kluk谷, *klug沟, *klwats浍, *gluk渎, *skljung淞,*krung江

张洪明先生认为,区别外来借词和固有基本词有一个原则,即“若某词的得名过程与某语言中的固有基本词的得名过程类似,同时,它在这种语言中还具有一个完整的同源词系统,那么,它就应是该语言的固有基本词”。据此,张先生判断“水”、“川”、“溪”、“谷”、“沟”、“浍”、“渎”、“淞”、“江”等为同一词族的同源字。对此,我们有两点疑问:第一,既然这种固有词区分原则可以用来对“江”作出判断,那么也应该可以对汉语的另一个河流词“河”作出判断。然而,以往对“河”上古音的各种拟构*g’ar、*gar、*gal、*gaal,无一能够表明“河”与上面所给出的河流词族具有同源性。如进一步推理,结论便是“河”并非汉语固有词,与张文的观点完全相反。第二,即使上述原则成立,首先需保证所选用的词都是汉语固有词。然而,以往许多研究表明,上述所列的词并非汉语所固有,如周振鹤、游汝杰就怀疑“溪”的词源可能与南方语言有关,*周振鹤、游汝杰:《方言与中国文化》,上海:上海人民出版社,1986年,第156页。韦树关发现“浍”与壮侗语里表溪流的词相似,*韦树关:《汉越语关系词声母系统研究》第十节,南宁:广西民族出版社,2004年。刘民钢提出“渎”与壮语里表河的ta6相似*刘民钢:《上海何以称“沪”》,《上海地方志》1997年第2期。。作为论证出发点的这些同源词尚且不能保证是汉语固有词,其论证的说服力是大打折扣的。更何况,这种方法很有可能被过度使用,假如目前有证据表明“溪”、“浍”、“渎”、“淞”、“江”都是古越语的固有词,那么也可以拿这一方法来论证“水”和“川”也是古越语的固有词。

四、汉语“江”与南亚语言河流词的历史关系辨正

罗、梅文及张文都注意到,南亚语言中河流词的语音形式与汉语的“江”相似,如下:

语言表河流的语音形式塞当语krong巴拿语krong卡多语karung布鲁语klong噶尔语rong科霍语rong拉斐语dakhom比特语n’hong荷人语khroang古孟语krung越南语song

对这种相似性,罗、梅给出的解释是,汉语的江是来自于南亚语;而张文则主张,南亚语言中表示河流的各种语音形式都来自于汉语。本文认为,南亚语言中表示河流的各种语音形式不会是来自于汉语。

前面已经谈到,南亚语源于华南地区,并于5000多年前南下。也就是说,历史上存在某种可能:南亚语言中的河流词类似于汉语“江”的语音形式,并通过接触给古越语以及后来的汉语带来了“江”的语音形式;但历史上不会存在南亚语河流词借自汉语的可能。

1.来自于历史文献方面的证据。如果南亚语系中表示河流的各种形式来自于汉语,那也应该先是“江”由专名发展为通名,然后由华南地区逐渐传播到南亚语言区。这样一来,势必如张文所说的那样,南方河流改名为“江”的次序取决于它们离长江的距离。如此推理下去,南亚语地区的河流得名“江”的时间应该晚于粤江。既然粤江改为现名是在元朝以后,那么南亚语地区只能在明清时代才有可能出现“江”。然而,《中国历史地图集》显示,唐朝时,越南北部有西道江(今天的红河)、武定江、漏江、朱鸢江,南部有古罗江;老挝境内有罗伦江。显然与张文的推断不符。

对“江”字能够早早进入南亚语地区的原因,最可能的解释是,南亚语言里本来就有类似于“江”的语音形式,汉字到达这一地区后遵从当地发音,使用了“江”字。值得注意的是,在南亚语地区出现“江”之前,越南地区用“究”来命名河流。如《中国历史地图集》显示,东晋到隋朝,各朝代的地图上都标有金溪究和九德究,并且南朝齐国的交州图上还有南陵究。这个“究”和后来的“江”所记载的应该就是越南语song的古音,即*krong 。至于为什么一开始用“究”,后来用“江”,这应该是语言间对译的结果。

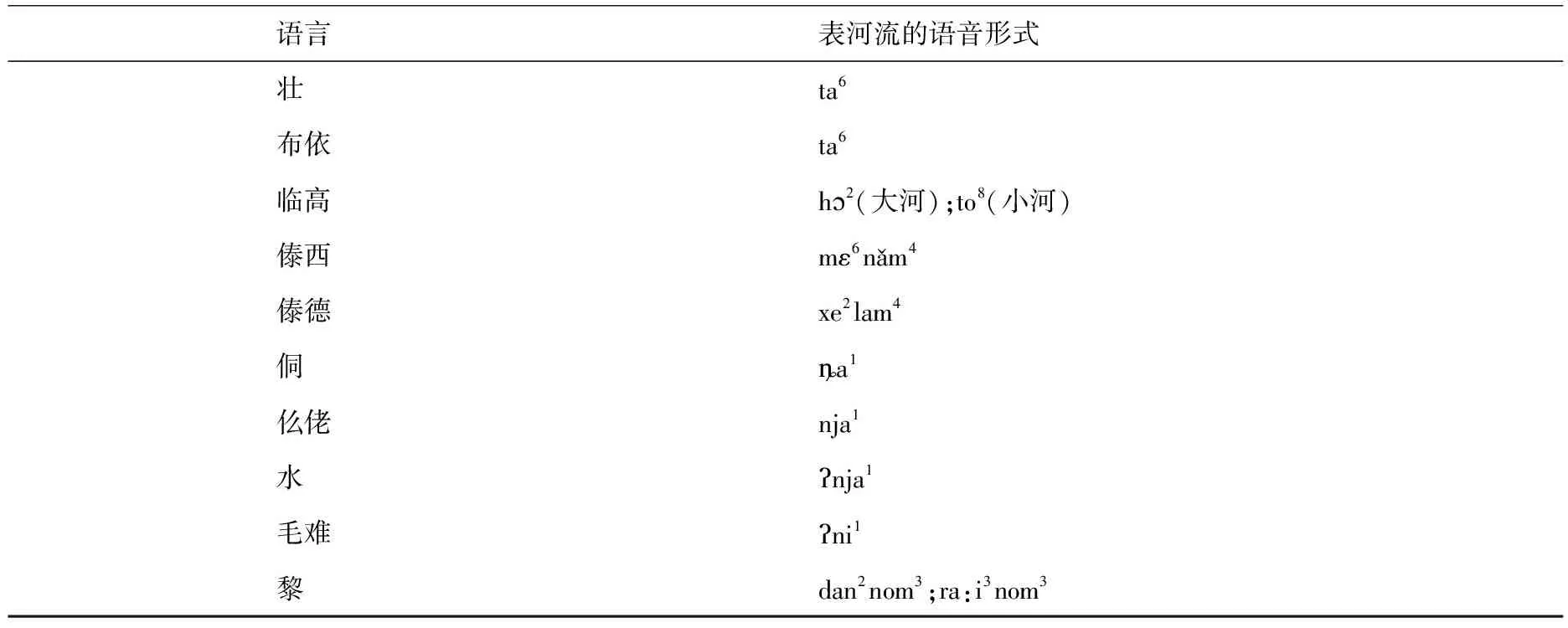

2.来自于侗台语的证据。本文坚持南亚语言的河流词并非来自于汉语的另一个重要理由是,与汉语关系更近的侗台语言中表示河流的各种语音形式并不像汉语的“江”,如下:

语言表河流的语音形式 壮ta6 布依ta6 临高hɔ2(大河);to8(小河) 傣西mε6nm4 傣德xe2lam4 侗ȵa1 仫佬nja1 水Ɂnja1 毛难Ɂni1 黎dan2nom3;ra:i3nom3

如陈保亚先生所言,侗台语言与汉语之间,是一种联盟关系,*陈保亚:《论语言接触与语言联盟——汉越(侗台)语源关系的解释》,北京:语文出版社,1996年,第266页。其密切程度是南亚语言与汉语之间的关系所无法企及的。而且单从地缘上看,侗台语地区也比南亚语地区,离汉语地区更近。如果汉语中的“江”会被其他语言借用,为什么是南亚语借用了,而与汉语关系更近的侗台语没有?唯一可能的解释是,南亚语与汉语之间有过更早的接触。可史料却排除了这种可能。前面谈到,南亚人于5000多年前离开了华南地区南下,那时汉语还没有到达长江流域。因此,即使汉语中有“江”这个词,也无法通过接触借给南亚语。南亚语言要从汉语借“江”,只能发生在南亚语南下中南半岛之后。然而,此时“江”要传播到南亚语,只能借道侗台语言。如此一来,侗台语中的各种河流词语应该更像汉语的“江”才对。但上表表明,事实并非如此。

五、余论

最后,谈一下侗台语言的河流词。众所周知,侗、台民族是古百越的继承者,其语言也应该与古越语有着亲缘关系。但是,为什么侗台语言河流词与汉语“江”的差别会如此之大呢?根据以往文献,本文认为有两种可能的解释:

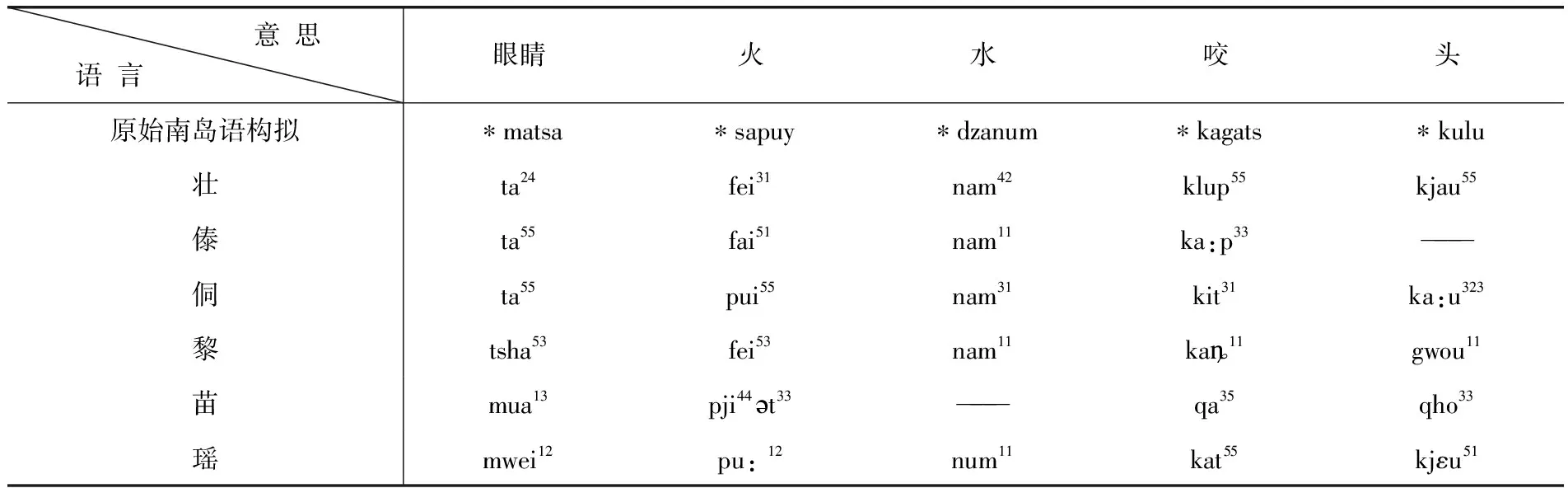

第一种解释是,远古侗台语里河流词像汉语“江”的形式(从某些南岛语与南亚语的河流词来看,可能有两个甚至多个音节),但与汉藏语言接触后,在汉藏语言的影响下,改变或者丧失了部分音,已不再像汉语的“江”。《中国的语言》一书中谈到,“越、百越、百濮等这些古老民族的后裔逐渐演化成中国南方侗台、苗瑶语族各族以及东南亚一些民族,这些民族的语言由于经历历史、政治、地域、接触等种种影响关系,现已演变成了单音节有声调的汉藏语系语言,但究其‘底层’一些基本的常用词与南岛语言比较,仍能窥见其渊源关系”。*沐宏开、胡增益、黄行主编:《中国的语言》,北京:商务印书馆,2007年。举例如下:

语言意思眼睛火水咬头原始南岛语构拟∗matsa∗sapuy∗dzanum∗kagats∗kulu壮ta24fei31nam42klup55kjau55傣ta55fai51nam11ka:p33———侗ta55pui55nam31kit31ka:u323黎tsha53fei53nam11kaȵ11gwou11苗mua13pji44ət33———qa35qho33瑶mwei12pu:12num11kat55kjεu51

倪大白把侗台语和印尼语、阿眉斯语、布嫩语、回辉语、菲律宾语和马来语进行了比较,得出侗台语和南岛诸语言的基本词汇具有一致性的结论,并且参照考古学和人文史资料,证实侗台语和南岛诸语言同出一源。*倪大白:《南岛语与百越诸语的关系》,《民族语文》1994年第3期。陈保亚也根据关系词“阶曲线”的原则,论证了侗台语和南岛语有着同源关系。至于为什么侗台语与南岛语会存在如此大的差异,他的解释是,“在语言联盟过程中,语言的类型会发生重大变化,这就是所谓转型变化,形成了越澳(南岛)之间的同源异构关系和汉越之间的异源同构关系”。*陈保亚:《论语言接触与语言联盟——汉越(侗台)语源关系的解释》,第266页。至于哪个是转型者,陈保亚并没有做明确说明,但王均先生在为李书作序时明确指出,转型者为侗台语。

侗台语河流词的语音形式与汉语“江”存在较大的差别,还有一个解释,即侗台语言有多个起源。《中国的语言》一书就持这一观点:

[责任编辑:丁秀菊]

OntheEtymaofjianginChinese

LIU Zhen-qian ZHUANG Hui-bin

(School of Foreign Languages and Literature, Shandong University, Jinan 250100, P.R.China)

Two hypotheses on the etyma of Chinesejianghave been put forward: One claims thatjiangis a loanword, borrowed from Old Yue language, while the other posits thatjiangis a Chinese indigenous word. Linguistic data, ethnological evidence and historical documents indicate thatjiang, which appeared in the Shang Dynasty, originated from Old Yue language and entered Chinese through language contact.

jiang; etyma; Chinese; Old Yue

2011-05-29

刘振前,山东大学外国语学院教授,博士生导师(济南 250100);庄会彬,山东大学外国语学院博士研究生(济南 250100)。