正常成人三、四边孔的彩色多普勒超声显像研究

陈 敏,鄂占森,赵新宇,徐文中,吕海霞,柳展梅,张 颖

(深圳市龙岗中心医院彩超室,广东 深圳 518116)

随着先进超声诊断设备和技术的应用以及运动医学和骨科学领域在我国的迅速发展,国内肌肉骨骼超声研究越来越受到重视,目前国内超声在肩部的研究重点在于肩袖及其它肌腱的检查[1]、利用超声进行肩部痛点定位治疗[2]、超声在检查臂丛神经、周围神经肿瘤及损伤的应用[3-5],而对于国人正常成人三边孔、四边孔的超声检查方法尚未见有系统报道。本研究应用彩色多普勒超声检查30例正常成人60侧肩部,以骨骼、肌肉、肌腱、血管作为解剖标志,详细描述了正常成人三、四边孔处肌肉、神经、血管的超声特征,为今后临床进一步研究三、四边孔及诊断三、四边孔疾病提供更丰富、更准确的超声影像参考资料。

1 材料与方法

1.1 研究对象

正常健康成人30例(60侧肩部),男18例,女12例,年龄21~25岁,平均23.6岁,受检者标准:双肩、上臂发育正常、对称,无外伤史、无上臂与肩部疼痛或麻木史。

1.2 研究方法

采用美国Philips iU22型彩色多普勒超声诊断仪,线阵探头频率5~12MHz。受检者取坐位,肩关节旋内、外展,肘关节屈曲,手掌置于腰部,将涂有耦合剂的高频探头放于肩部皮肤上,进行高频超声实时扫查。

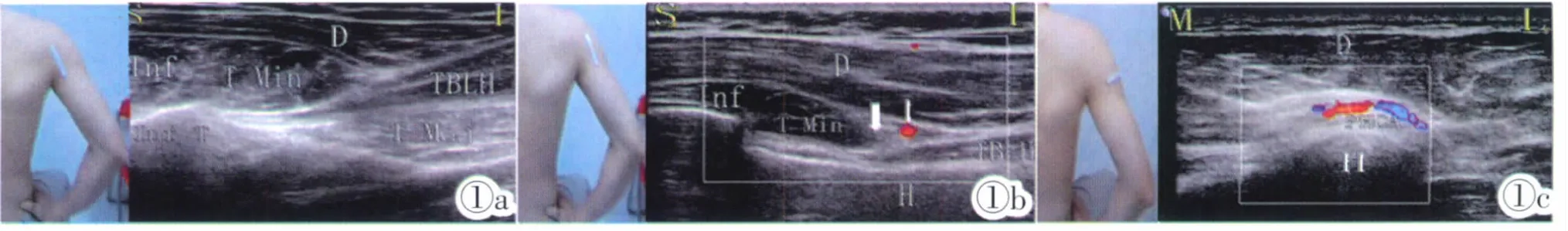

平行于肱骨长轴,探头置于肩胛骨盂下结节处,显示四边孔内侧缘处结构,向外侧缓慢平移探头,显示四边孔外侧缘处结构、腋神经及旋肱后动脉短轴声像图,逆时针旋转探头约90°扫查,显示旋肱后动脉长轴声像图(图1a~1c)。

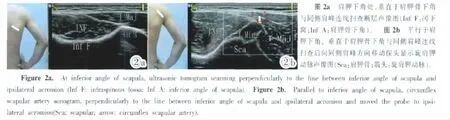

于肩胛骨下角处,探头垂直于肩胛骨下角与同侧肩峰连线,向同侧肩峰平移探头,显示三边孔、旋肩胛动脉声像图(图 2a,2b)。

2 结果

平行于肱骨长轴,于肩胛骨盂下结节处,检查结果显示(图1a~1c):肩胛骨盂下结节呈一强回声小隆起,肱三头肌长头肌腱附着于盂下结节,肱三头肌长头上端浅方为小圆肌,小圆肌上方为冈下肌,肱三头肌长头、小圆肌、冈下肌浅方由三角肌覆盖,肱三头肌长头深方可见大圆肌短轴声像,此处就是解剖学描述的四边孔的内侧缘处。于此处向外移动探头,在肩胛骨盂下结节外侧检查显示:在肱骨近端可见小圆肌短轴声像,小圆肌上方紧挨冈下肌,冈下肌及小圆肌深方是肱三头肌长头长轴声像,小圆肌与肱三头肌长头两块肌肉交界处可见旋肱后动脉短轴显示,旋肱后动脉上方可见呈筛网状结构的腋神经短轴声像,冈下肌、小圆肌、肱三头肌长头及旋肱后动脉和腋神经由三角肌覆盖,这里就是解剖学描述的四边孔的外侧缘。显示旋肱后动脉短轴后逆时针旋转探头90°扫查:可见旋肱后动脉环绕肱骨表面走行三角肌深方。

图1 a 平行于肱骨长轴,于肩胛骨盂下结节扫查断层声像图(Inf T:盂下结节;D:三角肌;Inf:冈下肌;TBLH:肱三头肌长头;T Min:小圆肌;T Maj:大圆肌;S:上方;I:下方)。图1b 平行于肱骨长轴,于肩胛骨盂下结节外侧扫查断层声像图(粗箭头:腋神经;细箭头:旋肱后动脉)。图1c 旋肱后动脉长轴声像图(H:肱骨;PHCA:旋肱后动脉;M:内侧;L:外侧)。Figure 1a. Paralleled humerus long axis, ultrasonic tomogram scanning at infraglenoid tubercle (Inf T: infraglenoid tubercle; D: deltoid;Inf: infraspinatus; TBLH: triceps brachii long head; T Min: teres minor; T Maj: teres major; S: superior; I: inferior). Figure 1b. Paralleled humerus long axis, ultrasonic tomogram scanning lateral to infraglenoid tubercle lateral (thick arrow: axillary nerve; slender arrow: posterior humeral circumflex artery). Figure 1c. Sonogram of posterior humeral circumflex artery long axis view (H: humeru; PHCA: posterior humeral circumflex artery; M: medial; L: lateral).

于肩胛下角处,垂直于肩胛骨下角与同侧肩峰连线,探头向同侧肩峰缓慢平移探头检查结果显示(图2a,2b):肩胛骨冈下窝呈浅凹状强回声,其浅方可见冈下肌短轴声像,冈下肌下方的是大圆肌短轴声像,其附着在肩胛骨下角背面。缓慢向同侧肩峰移动探头,冈下肌与大圆肌之间出现近似于小方块状的小圆肌短轴声像,小圆肌与大圆肌之间可见旋肩胛动脉彩色血流信号显示,此处就是解剖学所描述的三边孔。

3 讨论

三边孔内有旋肩胛动脉、静脉及肩胛下神经通过。三边孔旋肩胛动脉的出现恒定,其中绝大多数起始于肩胛下动脉,少数直接起始于腋动脉,伴行静脉绕肩胛骨腋缘,穿经三边孔间隙恰位于大小圆肌之间[6]。

四边孔内有发自臂丛神经后侧束的腋神经与旋肱后动脉。腋神经由C5,6神经根纤维组成,经上干后支进入后束上缘,是后束中较小的一个终末支。腋神经在腋窝内位于腋动脉后方、尺桡神经的外侧、肩胛下肌前面下行,腋神经穿四边孔后到达肩关节后面,然后紧贴肱骨外科颈后面前行入肌[7]。腋神经在四边孔内分为前、后两支;前支与旋肱后血管伴行,主干从肱骨外科颈内、后方至三角肌中部,绕肱骨外侧向前;后支进入三角肌后部和小圆肌,在三角肌后缘下方,延续为臂上外侧皮神经[8]。旋肱后动脉是腋动脉分支,大部分旋肱后动脉与肩胛下动脉或旋肱前动脉共干起于腋动脉,部分直接起于腋动脉,紧贴外科颈与腋神经共同穿四边孔至三角肌深面[9]。

当今肢体的肌肉骨骼超声研究逐渐成为超声领域的研究热点。Papatheodorou等[10]认为高分辨率超声是一种评估肩袖和非肩袖疾病的有效显像模式,超声可快速、廉价,并可以动态评估肩关节,病人的症状和超声成像的关联很容易获得,并可以在超声引导下进行介入治疗。

随着运动医学和骨科学领域在我国的迅速发展以及先进超声诊断设备和技术的应用,国内肌肉骨骼超声研究越来越受到重视。傅先水等[11]和王金锐等[12]借鉴美国超声医学会(AIUM)和美国放射学会(ACR)联合制定的肌肉骨骼超声检查指南,采用不同体位对肩袖进行描述超声检查方法和声像图特点,张华斌等[13]描述了肩袖检查常用的几个切面的检查方法和声像图特征,但到目前为止对于三边孔、四边孔的研究报道还局限于解剖学的研究,用超声诊断技术检查三边孔、四边孔的方法还未见报道。

本研究应用彩色多普勒超声对30例成人60侧肩部进行研究,在国内首次完整的描述了正常成人三、四边孔的超声检查方法和声像图特征,以血管、骨骼作为解剖标志详细的描述了三、四边孔的各个切面肌肉、神经、血管彼此空间解剖学关系,将每个断层切面的具体解剖结构进行标注,清晰的显示了三、四边孔及其内的旋肩胛动脉、腋神经、旋肱后动脉。

本文通过彩色多普勒超声对30例成人60侧肩部进行研究,总结如下:在国内首次全面描述正常成人三、四边孔超声检查方法及声像图特征,以血管、骨骼作为解剖标志,阐述了多个切面肌肉、神经、血管彼此空间解剖学关系,并对解剖结构的超声影像进行了详细标注;填补了三、四边孔超声检查的空白;三、四边孔超声检查要求超声医师熟悉复杂的三、四边孔解剖,掌握与之相关的运动医学与手外科知识,精通高频超声检查技术,诊断结果对检查医师有很强依赖性。彩色多普勒超声是一种实时、快速而有效的影像学检查手段,彩色多普勒超声可清晰显示正常成人三、四边孔,将为临床诊断及治疗提供可靠而丰富的影像学信息,可作为三、四边孔的首选无创性检查方法,值得临床推广应用。

[1]卢川,张青萍.肩袖和二头肌腱超声检查技术 [J].放射学实践,2001,16(1):62-63.

[2]井茹芳,李春伶,邢更彦.体外冲击波定位方法中超声定位与痛点定位的疗效比较[J].中国临床康复,2004,29(8):6316-6317.

[3]陈定章,周晓东,丛锐,等.高频超声在正常臂丛神经检查中的应用[J].中华超声影像学杂志,2006,15(4):307-308.

[4]轩维锋,张红环,陈祎.肢体良性神经鞘瘤的超声表现[J].中国临床医学影像杂志,2007,18(5):3368.

[5]陈定章,丛锐,周晓东,等.高频超声在上肢外周神经损伤中的诊断价值[J].中国超声医学杂志,2005,21(9):705-706.

[6]王金平,赵玉玲,王岱君,等.旋肩胛动脉双叶皮瓣修复手足皮肤软组织缺损的解剖学研究[J].解剖与临床,2007,12(1):240-242.

[7]赵延旭,顾立强,丁自海,等.肩袖损伤合并腋神经损伤的解剖学特征[J].中国临床康复,2006,10:84-85.

[8]单云官,魏焕萍,张玉和,等.四边孔综合症解剖学基础[J].解剖与临床,2004,9(3):146-148.

[9]谭金海,陈振光,张发惠,等.旋肱后血管为蒂肱骨骨膜瓣移位的应用解剖[J].中国临床解剖学杂志,2000,18(2):124-125.

[10]Papatheodorou A,Ellinas P,Takis F,et al.US of the shoulder:rotator cuff and non-rotator cuff disorders[J].Radiographics,2006,26(1):23.

[11]傅先水,张卫光,王金锐,等.肌骨关节系统超声检查规范[M].北京:人民军医出版社,2008.165-200.

[12]王金锐,刘吉斌.肌肉骨骼系统超声影像学[M].北京:科学技术出版社,2007.140-152.

[13]张华斌,刘汀,崔立刚.肌肉骨骼系统超声解剖图谱[M].北京:科学技术文献出版社,2007.110-120.