《中国图书馆分类法》(第5版)若干时代类目问题探讨

段昌华 (安康学院图书馆 陕西 安康 725000)

《中国图书馆分类法》(以下简称《中图法》)是一部体系庞大、结构复杂的图书分类系统,既要涵盖全部的知识内容,又要揭示知识的学科属性,还要保证文献的线性排列,因此在编制的过程中必须坚持科学性、实用性的基本原则。科学性原则在分类方法上表现为具有一定的系统性、逻辑性。其中,时代划分的一致性是其科学性原则的体现和保证。所谓时代划分的一致性,就是在某种分类体系中,始终如一地运用自属的时代通用复分表或相同的时代划分标准配以相同的类号标注。关于时代的划分,《中图法》设置了“国际时代表”和“中国时代表”两个通用复分表,对于需要依据时代作为主要区分标准的哲学、文学、艺术和历史等类,在主表中还按时代设置了相关类目。2010年8月,由国家图书馆出版社出版发行的《中图法》(第5版)合理调整、完善了类目体系,适应了社会发展和科学进步的要求,在立类的科学性、实用性、类名及注释的规范性等方面都有了长足的进步。但是《中图法》(第5版)在一些细节上仍然存在不足,尤其是部分有关时代的类目,笔者就此进行粗浅的探讨。

1 《中图法》(第5版)若干时代类目存在的问题

1.1 “国际时代表”与主表相关类目时代划分不一致

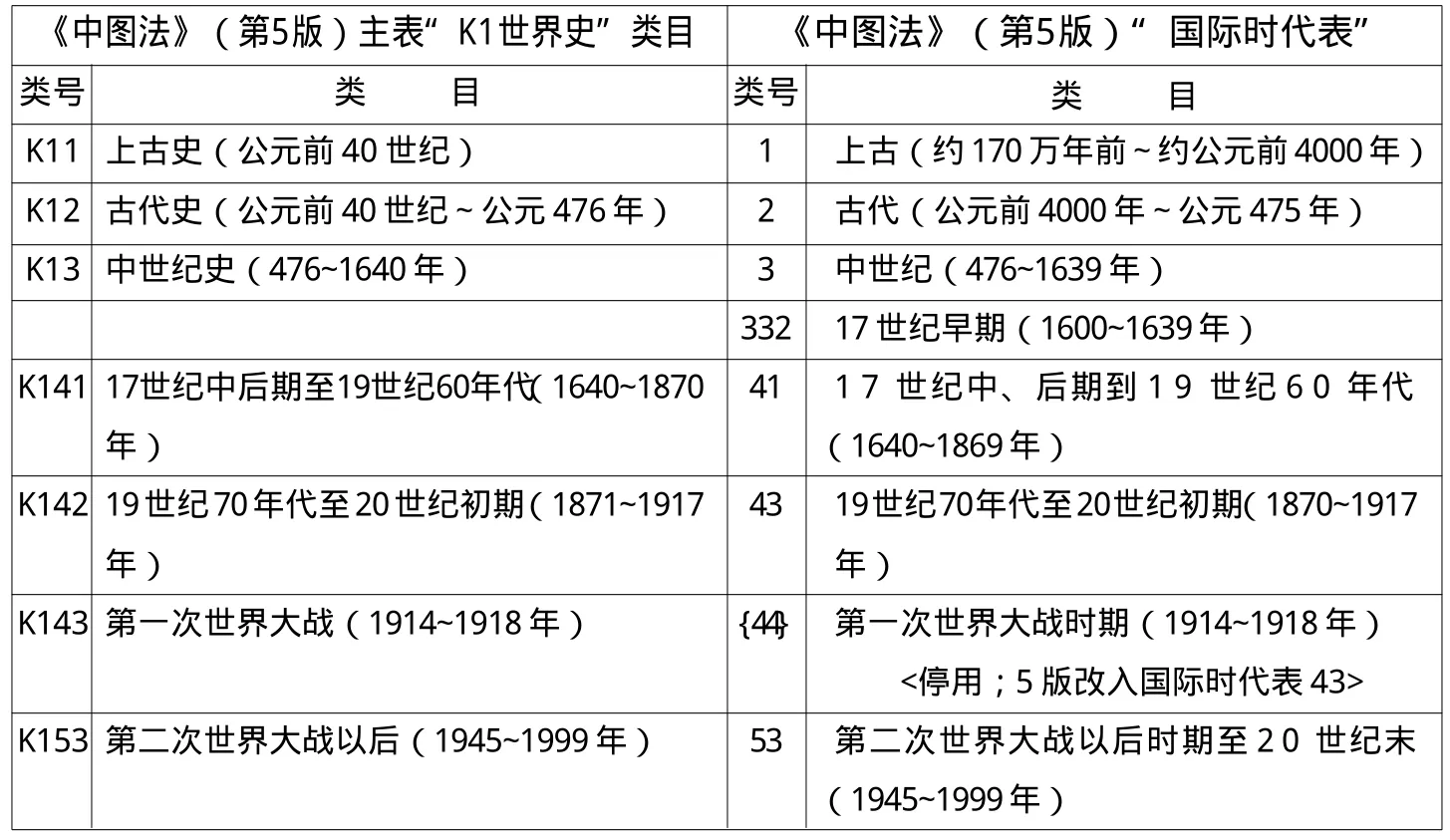

(1)时段标识不一致 例如,“国际时代表”中的“2古代(公元前约4000年~公元475年)”、“3 中世纪(476~1639年)”与主表中“K1 世界史”类目下的“K12 古代史(公元前40世纪~公元476年)”、“K13 中世纪史(476~1640年)”类目关于古代和中世纪的终止年各相差1年;“国际时代表”与主表中“J110.9 艺术史、艺术思想史”类目下的“J110.92 古代(公元前约3500~公元467年)”和“J110.93 中世纪(467~1640年)”类目比较,古代的起始年相差500年、终止年相差8年,中世纪的起始年相差9年、终止年相差1年。

(2)交叉“年”问题 例如,“国际时代表”中的“41 17世纪中、后期到19世纪60年代(1640~1869年)”与主表中的“K141 17世纪中后期至19世纪60年代(1640~1870年)”类目相关年代的终止年相差1年;“国际时代表”中的“43 19世纪70年代至20世纪初期(1870~1917年)”与主表中的“K142 19世纪70年代至20世纪初期(1871~1917年)”类目相关年代的起始年相差1年。

(3)配号不一致 例如,“国际时代表”中的“43 19世纪70年代至20世纪初期(1870~1917年)”与主表中的“K142 19世纪70年代至20世纪初期(1871~1917年)”存在配号不一致现象。

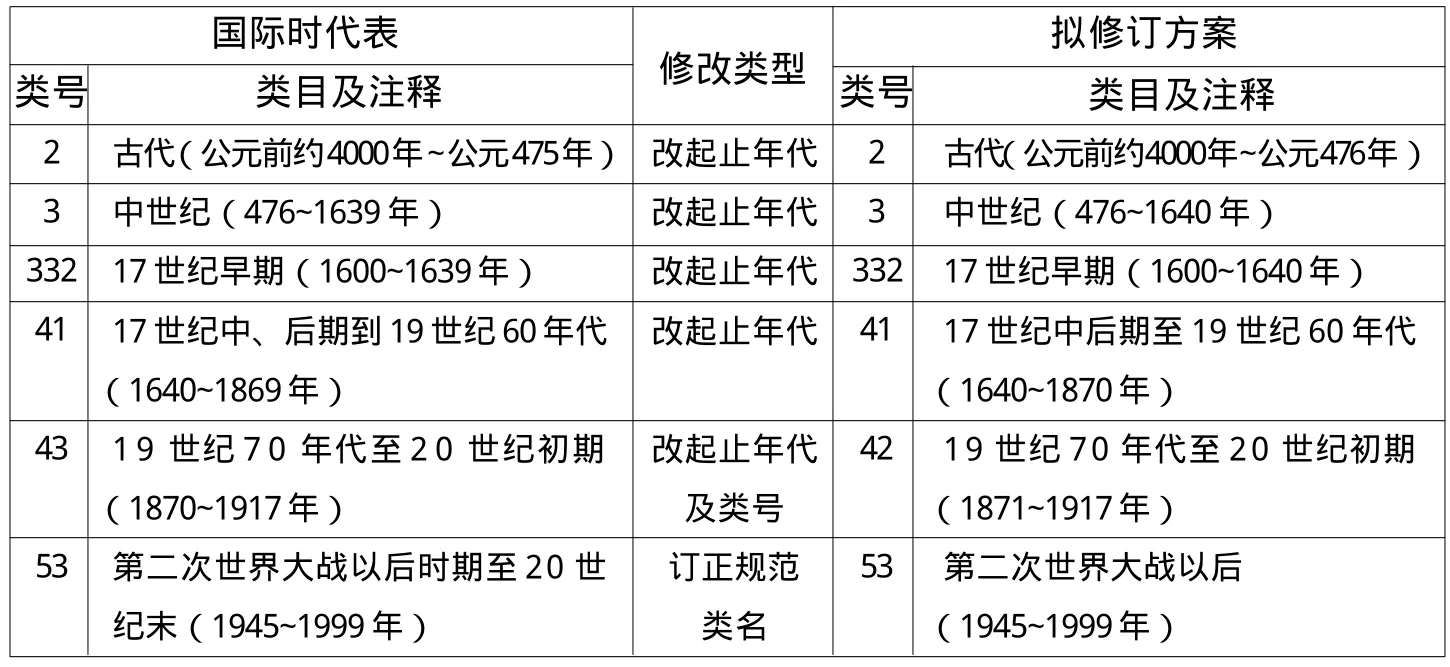

(4)类名不一致 例如,“国际时代表”中的“53 第二次世界大战以后时期至20世纪末(1945~1999年)”与主表中的“K153 第二次世界大战以后(1945~1999年)”类目存在类名不一致。详见表1。

表1“国际时代表”与主表相关类目时代划分不一致

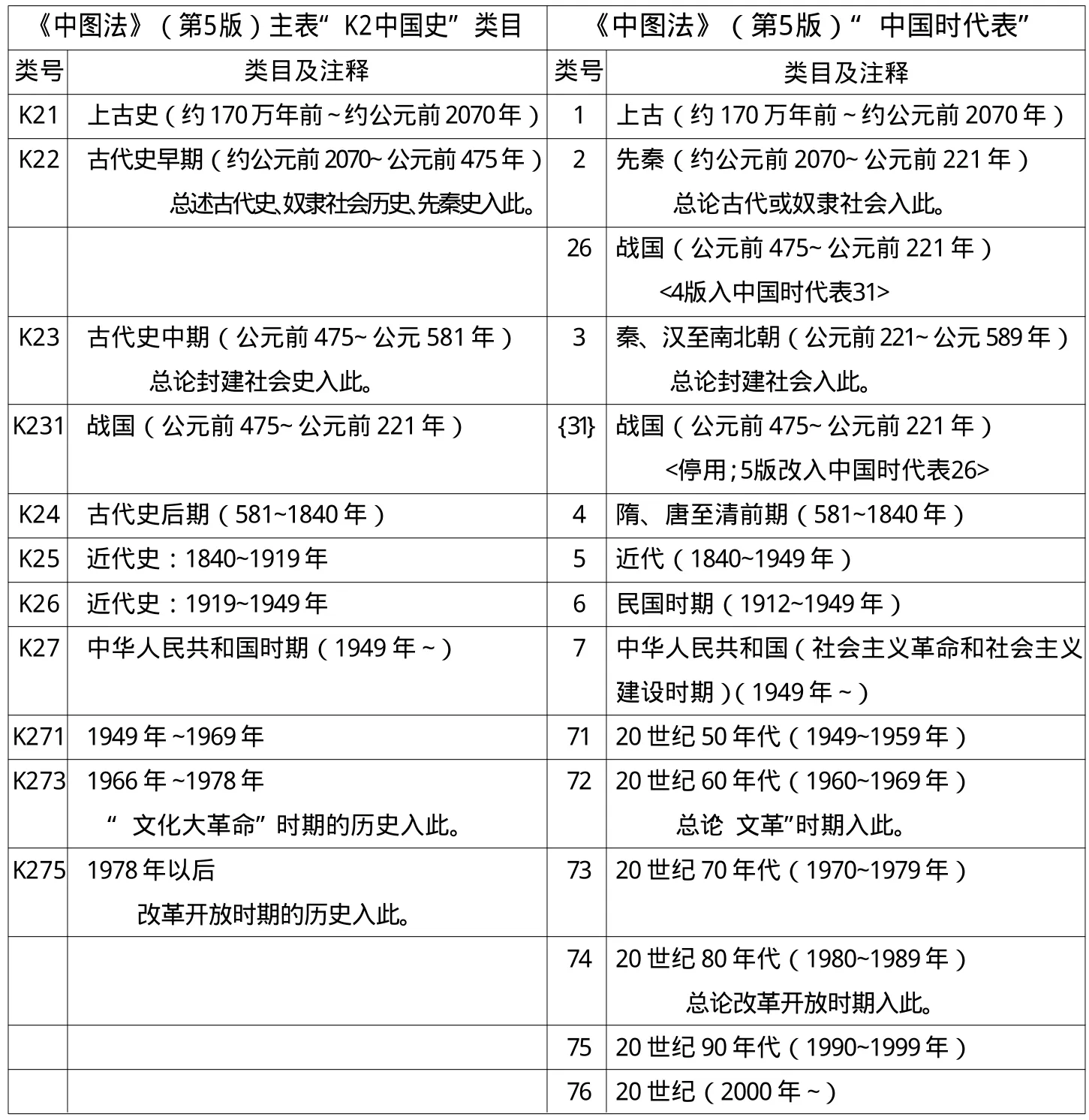

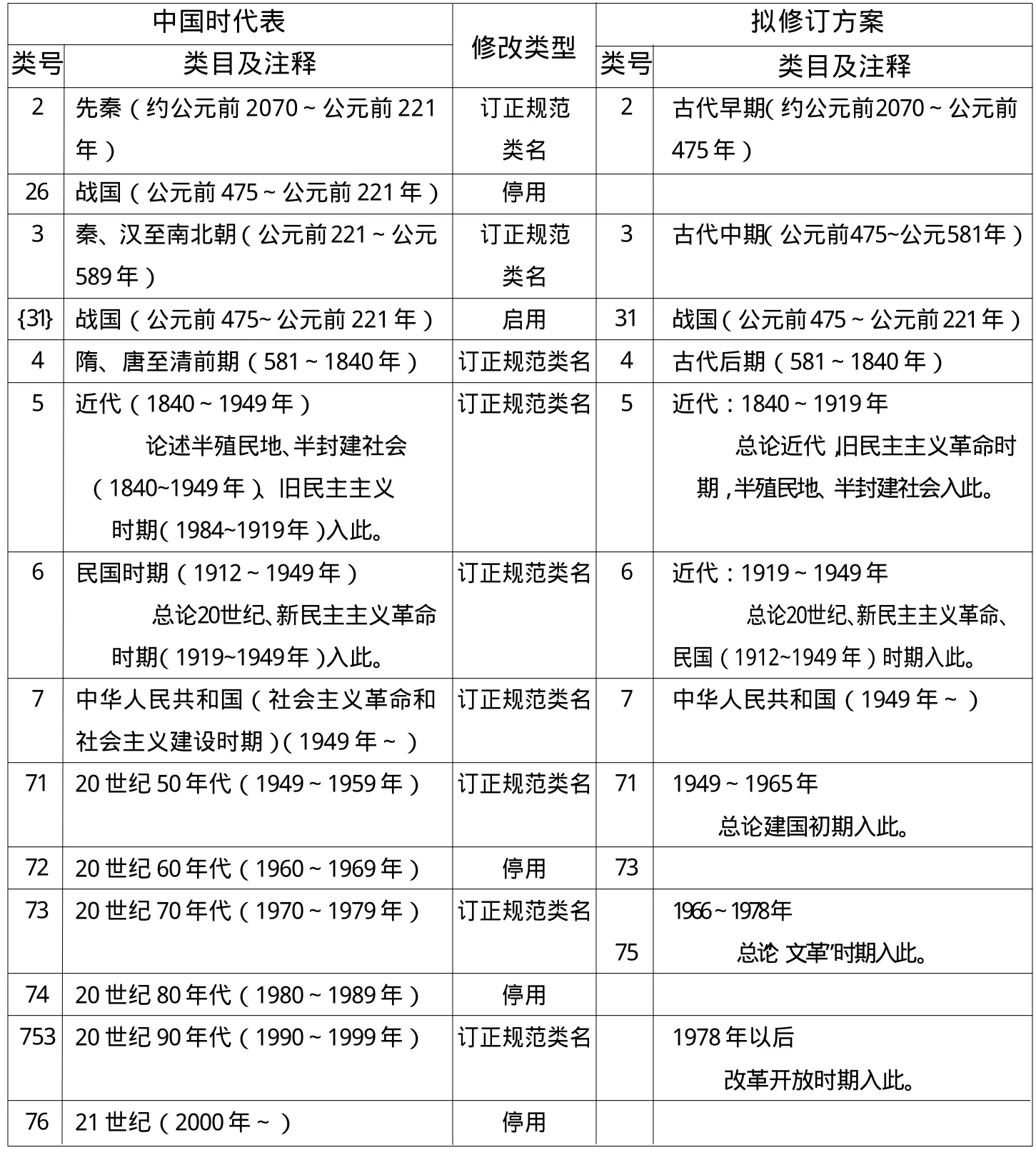

表2“中国时代表”与主表相关类目时代划分不一致

1.2 “中国时代表”与主表相关类目时代划分不一致

《中图法》(第5版)主表与“中国时代表”同时段的类名存在不一致现象,类目划分也有差异。例如,主表中的“K24 古代史后期(581~1840年)”类目与“中国时代表”中的“4 隋、唐至清前期(581~1840年)”类名不一致;主表中“K231 战国(公元前475~公元581年)”类目归入“K23 古代史中期(公元前475~公元581年)”类目下,而“中国时代表”中的“26 战国(公元前475~公元前221年)”归在“2先秦(约公元前2070~公元前221年)”类目下;“中国时代表”中“5 近代(1840~1949年)”和“6 民国时期(1912~1949年)”与主表中“K25 近代史:1840~1919年”和“K26近代史:1919~1949年”类目不一致,其中K25与K26是同位类,而“中国时代表”中“6民国时期(1912~ 1949年)”用了黑体字,似乎是“5 近代(1840~1949年)”的同位类,其实是其下位类;主表“K27中华人民共和国时期(1949年~)”类目按历史时期列类,而“中国时代表”中的“7 中华人民共和国(社会主义革命和社会主义建设时期)(1949年~)”类目按年代列类,显然存在不一致现象,在实践中几乎无法按“中国时代表”中的“7 中华人民共和国(社会主义革命和社会主义建设时期)(1949年~)”细分文献。

2 《中图法》(第5版)若干时代类目的修改建议

2.1 统一规范类名

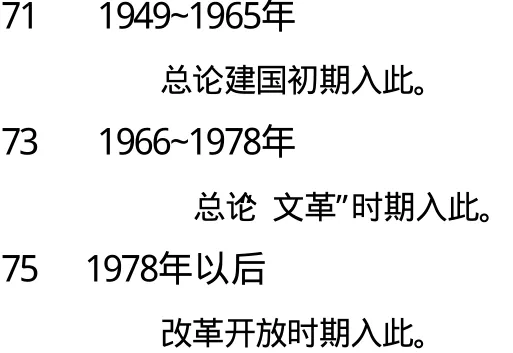

《中图法》类名的规范性主要体现在类名所用语词的科学性、准确性、简洁性及相同概念所用语词的一致性上。《中图法》(第5版)主表分期以“时代”为标准,体现了与国际接轨的特点;而通用复分表中“中国时代表”的分期则以“社会形态”为标准。作为一部完整、系统、科学的分类法,《中图法》(第5版)的“中国时代表”中的类名与主表的对应时代类名应保持一致。因此,笔者建议分别将“2 先秦(约公元前2070~公元前221年)”改为“2 古代早期(约公元前2070~公元前475年)”;将“3 秦、汉至南北朝(公元前221~公元589年)”改为“3 古代中期(公元前475~公元581年)”;将“4 隋、唐至清前期(581~1840年)”改为“4 古代后期(581~1840年)”;将“5 近代(1840~1949年)”改为“5 近代:1840~1919年”,其注释改为“总论近代,旧民主主义革命时期,半殖民地、半封建社会入此”;将“6 民国时期(1912~1949年)”改为“6近代:1919~1949年”,其注释改为“总论20世纪、新民主主义革命、民国(公元1912~1949年)时期入此”。这样不仅使“中国时代表”与主表一致,而且类目简单、明了。另外,将“7 中华人民共和国(社会主义革命和社会主义建设时期)(1949年~)”按年代区分的方法展开,难以反映历史进程的内容特征,几乎没有什么实际意义。因此,笔者认为应以历史时期而不是以年代作为划分标准,要符合科学分类及实用原则,建议修改“7 中华人民共和国(社会主义革命和社会主义建设时期)(1949年~)”的列类,使其与主表保持一致,具体如下:

2.2 统一配号

《中图法》(第5版)中“中国时代表”将《中图法》(第4版)的“31 战国”类目停用,修订为类目“26 战国”,并将其归入“2 先秦(约公元前2070~公元前221年)”类目下。笔者认为应继续沿用《中图法》(第4版)“31”类号,并将其归在“3 古代中期(公元前475~公元581年)”类目下,以保持与主表一致,进而体现《中图法》修订的发展与稳定相协调及用户保证原则[1]。

“国际时代表”中的“43 19世纪70年代至20世纪初期(1870~1917年)”与主表中的“K142 19世纪70年代至20世纪初期(1871~1917年)”类目配号不一致,笔者建议将“国际时代表”中“43 19世纪70年代至20世纪初期(1870~1917年)”的类号改为“42”[2]。

2.3 统一起止年代

笔者建议,将《中图法》(第5版)中有关类目的古代的终止时间统一为公元476年,中世纪的终止时间统一为1640年,17世纪中后期至19世纪60年代的终止时间统一为1870年,19世纪70年代至20世纪初期的开始时间统一为1871年。从史学的角度看,时代划分出现交叉“年”并不是什么问题。因为一个新的时代的开始往往以历史上某一重大事件的发生为开端,而事件的发生绝不可能都在当年的1月1日。如世界现代史以1917年“俄国十月社会主义革命”为开端,那么1917年10月以前则属于近代史的范畴[3]。

3 《中图法》(第5版)若干时代类目具体修订方案

《中图法》作为一种文献分类标引工具,必须坚持科学性、规范性和实用性的基本原则。上述讨论充分说明《中图法》(第5版)在时代划分及表述方面尚需进一步完善,笔者针对上述问题提出如下修订方法。

3.1 两个有关时代类目的修订

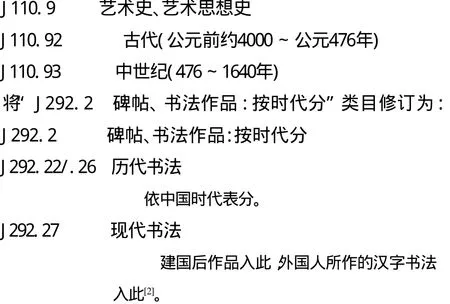

笔者建议,将“J110.9 艺术史、艺术思想史”类目修订为:

3.2 “国际时代表”的修订

表3 “国际时代表”相关问题的修订

3.3 “中国时代表”的修订

表4 “中国时代表”相关问题的修订

[1]俞君立, 陈树年. 文献分类学[M].武汉:武汉大学出版社,2001:147.

[2]黄尊宝. 《中国图书馆分类法》第五版若干问题探讨[J].图书馆工作与研究,2011(4):47-50.

[3]曾德良, 罗稚琴. 关于《中图法》第四版时代划分及表述的研究[J].图书情报工作,2004(9):112-116.