浅析江户时代的平民教育——从寺子屋始末及其世俗教育谈起

李 超

(苏州工业园区服务外包职业学院 公共学科部,江苏 苏州 215123)

寺子屋可以追溯到15世纪寺院开办的世俗教育。这种世俗教育主要面向平民阶层子弟,讲授与日常生活、生产活动密切相关的知识与技能。寺子屋这个称谓产生于江户初期。当时,民间出现类似于寺院世俗教育的私人学校,其称谓多种多样,有“笔道指南所、笔道稽古所、幼笔指南所、笔学所、手习所、手习屋、手习子屋、寺子屋、寺屋等”。[1]18到后来,寺子屋这个称谓流传最广,演变为一个专有名词,泛指江户时代私人开办的实施启蒙初等教育的学校,其发展迅速,在日本列岛几近普及,在明治初期退出了历史舞台。

1.蓬勃发展的寺子屋

1.1 开始起步

最早的一批寺子屋出现在城市。城市里居住着逐渐富裕起来的町人,主要是商人与部分手工业者。由于生活、生意上的需要,这些人渴望接受文化教育,而德川幕府实行严格的身份等级制度,官办的武士学校不接收平民阶层的子弟入学。所以,一些落魄武士或僧侣等在民间自发开办起学校,实施类似于寺院的世俗教育,以满足部分町人的教育需求。

17世纪末起,寺子屋的发展开始起步。城市里的寺子屋数量增多,就连偏远地区和农村地区也开始出现了寺子屋。高尾一彦认为:“重视才智的平民开始热衷教育……平民(对受教育)第一次产生强烈的意识。总之,元禄年间是平民自发认识到教育必要性的时代。平民开始重视才智并自觉锻炼读写能力,以及关注子女的教育问题。”[2]此外,从18世纪起,开办者的身份也发生了明显变化。18世纪之前,开办者以僧侣或神官为主,18世纪中期以后,僧侣或神官的比例减少,开办者中出现越来越多的平民。

1.2 逐步增长

随着商品经济的发展,平民对教育的需求也不断增长,寺子屋也随之快速增长。渡边信一郎认为:“庶民教育得到飞速发展大约是在宝历年起 (即18世纪末19世纪初),那是日本庶民教育的转型时期。那之前,进入寺子屋读书的大部分是有钱人家的孩子。”[3]

人人都要接受教育的观念逐渐深入人心。社会上会识字和算术的人越来越多,平民阶层文化水平迅速提高。当时的社会逐渐发展成为这样一种社会:日常的生活、生产在客观上要求每个平民拥有一定的文字读写与算术能力。辻本雅史认为:“在当时,(平民)若不识字或不会算术,在实际生活中会经常遇到不方便,甚至上当受骗。 ”[1]23

1.3 达到顶峰

表2 1801-1867年间寺子屋的数量统计%(单位:所)

根据表1和表2可知,1469-1624年,日本有17所寺子屋,年均开办0.01所;从1716年起,年均开办寺子屋突破1所。此后,寺子屋的发展共经历3个高峰:第1次从1736年起,年均开办超过2所;第2次从1781年起,年均开办数超过了12所;第3次从1830年起,特别是从1854年到1867年的幕末,年均开办数量达到307.21所。

幕末的寺子屋“渗透到了农村地区,偏远的山村和渔村都有寺子屋的许多遗迹。”[4]到1883年为止,“日本大约开办过15560所寺子屋”,[5]有2/3的寺子屋是在江户后期开办的。幕末,平民阶层出现严重的贫富分化,生活贫困的农民纷纷奋起反抗幕藩统治,社会动荡不安。同时,西方列强侵略日本,幕府面临内忧外患的局面。然而这一时期,寺子屋的发展速度达到了历史的顶峰。

2.退出历史舞台

2.11872 年《学制》的颁布

1868 年初,明治政府成立。1872年8月,文部省颁布《学制》。《学制》以法国为主要参照对象,模仿西方国家的教育制度。永井道雄称之为“法国式的教育制度”。[6]早在《学制》颁布前,文部省即发文各藩,要求大力发展小学教育。“当时到各地视察的文部省官员,都把普及小学教育当成最要紧事向地方官员和民众宣传”。[7]121

《学制》规定兴建53760所小学,使“每600人拥有1所新式小学”。[7]118从1873年到1875年间,实际建立了25000多所小学。其建立主要通过以下3条途径:(1)利用现有寺子屋、教师人员与设备,改造或合并成新式小学。(2)允许新建小学与寺子屋并存,将寺子屋逐渐改造为新式小学。(3)废除现有寺子屋建立新式小学。

各藩主要通过前两种途径完成指标。可以说,明治政府的教育近代化改革直接宣判了寺子屋的死刑,将其逐步改造为西式小学。据统计,明治时代的新式小学中有2/3以上由寺子屋改造而来。

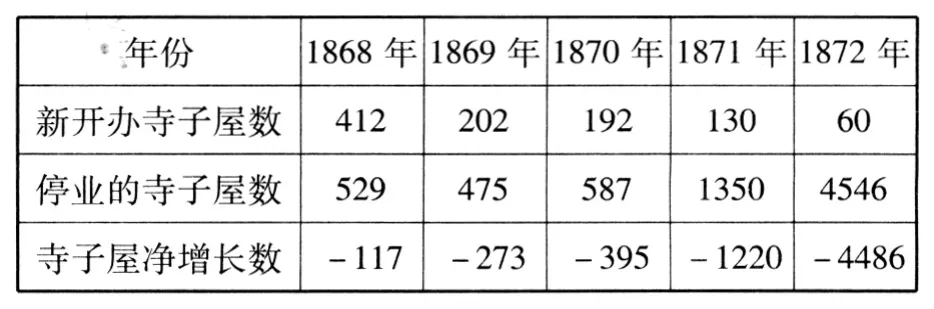

2.2 寺子屋的消亡

明治时代起,寺子屋出现了负增长。一方面,明治政府强令将其改造为新小学,另一方面,民间也没人愿意开办新寺子屋。1878年《教育令》颁布前,“日本大约还有412所寺子屋,若算上私立的新式小学校,总数也就1200所左右”。[8]但高桥俊乘认为:“极个别偏僻地区的寺子屋可能存活到了20世纪10年代。 ”[9]

表3 1868—1872年间寺子屋数量的减少%%(单位:所)

3.从寺子屋始末看日本的平民教育

寺子屋是江户时代平民教育的典范,其发展体现了平民教育的发展水准。江户时代教育的主体是平民教育,而平民教育的主体则是寺子屋。经历了江户时代两个多世纪的迅速发展,寺子屋在明治初期的教育近代化改革中走向穷途末路。即便如此,寺子屋对日本的近代化仍然影响巨大,有深远的历史意义。关于寺子屋的消亡,学者唐泽富太郎认为:“(寺子屋)的消失不是从内而外、自发的,而是外力强制的结果,(外力)包括新政府的政策,西方的教育理念、教育制度等。 ”[10]

3.1 保守性与近代性

寺子屋江户时代民间教育的产物,不可避免地带有一定程度的封建性特征。这是江户时代教育保守性在平民教育的体现。江户时代的教育带有鲜明的保守性,其具体表现为武士教育与平民教育并轨的阶级性。官方开办的学校只面向武士、贵族阶级的子弟,而平民的文化教育需求长期得不到满足。正因为如此,以寺子屋为代表的平民教育模式得到蓬勃发展的契机。到江户后期,幕藩为了维持统治秩序,对平民教育加以引导,试图将寺子屋改造为平民教养教化的训练场,所以越到江户后期,虽然寺子屋数量越多,但其保守性特征也越明显。

另外,数量庞大、遍及日本列岛的寺子屋是江户时代教育遗产中最重要的组成部分,为明治初期的近代化改革贡献颇丰。所以,寺子屋也有相当的近代性。随着商品经济的发展,平民对教育的觉悟性不断提升,开始积极主动地参与文化教育活动。这是其近代性最有力的体现。学者依田熹家还认为,“当时人们对教育的期待不仅是为了满足生活的需要,而且主要在于人人都有一种强烈的心情,渴望通过接受教育全面开发自我、提升自我。这种心情已渗入社会的最底层……(受教育)已融为平民日常生活的一部分。 ”[11]

3.2 普及教育与提高民智

到了幕末,寺子屋的身影已在日本列岛随处可见。寺子屋普及的结果是,日本国民整体的文化素质得以提升,具体表现为平民的识字率远高于同时期世界的平均水平。有位叫梅奇尼科夫的俄国人曾在欧美长期生活过,1874年他到日本担任俄语教师,著有《回忆明治维新》一书。该书描述到当时的马夫、女佣等在闲时贪婪阅读小册子的情景。“当知道这些小册子是通俗小说,那些底层民众阅读小册子是为了在工作之余获得快乐时,他对日本当时普通民众识字率之高大发感慨,认为当时日本平民的识字率比同时期的欧美国家还要高。”[12]辻達也认为:“在为每天的生计奔波的同时,识字、读书等需求在江户社会底层民众的内心中仍然强烈存在,这是事实。 ”[13]

3.3 平民道德教育的先驱

寺子屋的三大传统教学内容为读书、写字、算术。此外,寺子屋还重视培养学生的道德,规范学生的日常言行。江户后期,随着身份等级制度的动摇,武士教育下移,平民教育上移,武士文化与平民文化渐同,许多原本属于武士教育范畴的内容,诸如插花、茶道、画画、弹琴等课程,也开始出现在寺子屋的教学中。例如,武士道原本属于武士阶级最重要的道德教育,一般只面向武士,却逐渐渗透到寺子屋的教育中。随着寺子屋的普及,武士道被越来越多的平民接受,成为平民的日常修养规范与道德信仰。

3.4 近代民族国家的催化剂

学者森岛通夫认为:“日本之所以能在明治维新后立即建成近代的统一民族国家,是因为在孤立的两百多年里,国内交通与交换已使得日本作为一个单一实体出现的必要基础工作接近完成。所谓全日本成为单一的实体,是指有统一的语言,各地民众具备相似的思维与行动方式,以及随之而来的社会准则与习惯上的相似性等。”[14]可见,统一的书写和表达是近代民族国家形成的“必要而基础工作”。

寺子屋老师一般都会教学生一种 “お家流”的书写体。它起源于镰仓时代,后来与其他书写流派融合,演变为最终的“和样书道”。德川幕府将这种书写体规定为标准的公文书写体,即官方书写体。“お家流”随着寺子屋在平民阶层中得到普及。“到了江户后期,不论是统治阶层的武士世界,还是平民世界;也不论是东北部的偏远山区还是南部的九州地区,不知不觉中,整个日本列岛的文章书写体竟然统一了,而且这种现象不是在幕府和诸藩的强制下形成的”。[1]34

此外,江户时代方言众多,各地人们在语言表达上有许多障碍,被称为“一国一语”。寺子屋除了重视文字的书写外,也进行多种多样的言语表达练习,自下而上推动日本言语表达和文字书写统一局面的形成,对“(日本近代民族国家)共通文字文化的形成”[1]34产生了深远的影响。

[1]辻本雅史.『「学び」の復権』[M].東京:角川书店,1999.

[2]高尾一彦.『近世の庶民文化』[M].東京:岩波書店,1997:124.

[3]渡边信一郎.『江戸の寺子屋と子供たち』[M].東京:三樹書店,1995:121.

[4]石川松太郎.『藩校と寺子屋』[M].東京:株式会社教育社,1978:148.

[5]石川谦.『日本庶民教育史』[M].東京:刀江书院,1929:374.

[6][日]永井道雄.王振宇,张葆春译.近代化与教育[M].长春:吉林人民出版社,1984:56.

[7]王桂.日本教育史[M].长春:吉林教育出版社,1987.

[8]杨孔炽.《日本教育现代化的历史基础》[M].福州:福建教育出版社,1998:235.

[9]高桥俊乘.『近世学校教育の源流』[M].東京:太空社,1992:434.

[10]唐泽富太郎.『教師の歴史』[M].東京:創文社,1955,9.

[11][日]依田熹家.卞立强译.日中两国近代化比较研究[M].北京:北京大学出版社,1991:209.

[12]高英杰.日本普及教育的历史考察及启示[J].吴中学刊,1997,(3):81—82.

[13]辻达也.『江戸時代を考える』[M].東京:中公新書,1988:136.

[14][日]森岛通夫著.胡国成译.日本为什么“成功”[M].成都:四川人民出版社,1986:88—89.